2022年3月号、447号

目次

学会からのお知らせ

第46回地中海学会大会

地中海学会では、第46回地中海学会大会を下記のとおり開催すべく準備を進めておりますが、ご存知のとおり、コロナ禍をめぐる状況は相変わらず予断を許さず、学会としても、予定どおり大会を開催できるかどうか、5月の大型連休明けまで最終判断を待つことにいたしました。その時点で6月の大会開催を断念せざるを得ないと判断した場合、大会は昨年・一昨年同様、今秋以降に延期される見込みですが、詳細については決定次第、学会ホームページ、また月報449号にてお知らせしますのでご注意ください。

なお、月報446号では、第46回大会を会場とオンラインのハイブリッドで開催する可能性に言及しましたが、大塚国際美術館との協議の結果、著作権の問題もあり、館内の動画配信は難しいことから、ハイブリッド開催は断念いたしました。会員の皆さまのご理解・ご協力、どうかよろしくお願い申し上げます。

6月11日(土)

13:00 開会宣言

挨拶:田中秋筰(大塚国際美術館)

13:15~14:15 記念講演

青柳正規「イタリアでの発掘50年」

14:30~16:30 未定(館内見学?)

16:40~17:10 授賞式:地中海学会ヘレンド賞

17:10~17:40 総会(会員のみ)

18:00~20:00 懇親会(会場未定)

6月12日(日)

10:00~12:00 研究発表

「オペラ「ロドペとダミラの運命」──17世紀中葉のヴェネツィア派オペラにおける狂気の表象と自己成型──」内坂桃子

(ほか2名程度)

12:00~14:00 昼食

14:00~17:00 シンポジウム

「模倣し複製する地中海」(仮)

パネリスト:京谷啓徳/飛ヶ谷潤一郎/日向太郎/園田みどり

司会:芳賀京子

17:00 閉会宣言

第46回地中海学会大会の宿泊予約について

長引くコロナ禍のため、第46回地中海学会大会を6月に予定どおり対面開催できるかどうか、最終判断は5月の大型連休明けまで待たざるを得ませんが、大会実行委員会では、予定どおり6月に大会を開催できるという前提で、会場となる大塚国際美術館にお願いし、6月10日(金)・11日(土)の2晩、会場近くの宿泊施設を確保していただきました。

具体的には「アオアヲナルトリゾート」20室(以下、価格はすべて税別です。6月10日のシングルユース17,000円、ツイン利用ひとり8,500円、11日は同24,000円、14,000円)、「ファーストシーズン」20室(1泊5,940円)、「ホテルカクイン」30室(1泊5,455円、ツインのシングルユース7,700円)の計70室が確保されておりますので、第46回大会に参加をご予定で、この3施設への宿泊をご希望の方は、ご希望の施設名と宿泊日数、利用形態を地中海学会ホームページNEWS欄「第46回大会」ページのGoogleフォームからお申し込みください。

なお、会員からの宿泊希望が各施設で確保されている室数に達し次第、受付を終了させていただきます。また、残念ながら大会が延期を余儀なくされた場合、学会事務局で受け付けた宿泊施設のご予約は自動的にキャンセルされますので、ご注意願います。

新年度会費納入のお願い

4月1日から新会計年度に入りますので、2022年度会費の納入をお願いいたします。4月25日(月)に予定している自動引き落としの手続きをされていない方は、以下のとおりお振込ください。

会 費:正会員 10,000円

学生会員 5,000円

シニア会員 8,000円

準会員 8,000円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行 九段支店 普通957742

三井住友銀行 麹町支店 普通216313

エピダウロスの傾斜路

―学問的視座の現代性―

髙橋 裕子

エピダウロスのアスクレピオスの聖域は、あまたある古代ギリシアの遺跡の中でも最も著名なものの1つである。現在でも使用されている劇場もその理由の一端ではあるが、何と言ってもあらゆる病気やケガを治癒したという医療行為で知られた存在であろう。この点に関しては地中海学会月報においても既に複数回取り上げられており、碑文からうかがわれる“治癒”の記録などを中心に紹介がなされている(師尾晶子「表紙説明:旅路――地中海10:エピダウロスの遺跡」月報277号、2005年、橋本資久「エピダウロスのアスクレピオスの治癒碑文」月報398号、2017年、佐藤昇「表紙説明:地中海の《癒し》3:エピダウロスのアスクレピオス聖域」月報442号、2021年)。

従ってそれらについてここで改めて述べる必要はないが、本稿においてはエピダウロスの聖域の建築について言及があるD.スニードの論文を取り上げることにより、この遺跡に関して若干のことを付け加えたい(D. Sneed, The Architecture of Access: Ramps at Ancient Greek Healing Sanctuaries, Antiquity 94 (376), 2020, 1015-1029)。

2018年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で博士号を取得したスニードは、建築史の専門家でもなければ宗教や聖域を中心に研究活動を展開しているわけでもない。彼女の学問的関心は古代ギリシア世界における障害者や傷病者をめぐる諸問題にあり、上記の論文ではその一環として建造物の入り口に設けられた傾斜路が主要テーマの1つとなっている。以下、賞(Ben Cullen prize2021)を獲得したこの論文について、エピダウロスに関連があることを中心に簡単に紹介していこう。

神殿など古代ギリシアの建造物の入り口には、石造りの傾斜路が設けられていることがある。しかし、その数は必ずしも多くはないらしい。たとえばオリンピックが開催されたことで有名な汎ギリシア的な大聖域であるオリンピアでさえ、2例が確認されるのみである。ところがエピダウロスのアスクレピオスの聖域においては少なくとも11もの傾斜路があり、かなり数が多い。具体例を記すならば、この聖域の中核的存在であるアスクレピオス神殿や、またその機能に関しては謎が多い円柱形の建造物トロスなどに傾斜路が設置されている(図)。中には建物の正面と裏側の双方に傾斜路がある建物も存在すると言う。

このような傾斜路を作る意図に関しては、犠牲獣や奉納品の運搬や建築資材の搬入および搬出のためなど、今まで幾つかの仮説が提示されてきた。しかしスニードは従来説とは異なり、エピダウロスに傾斜路が多い理由は、歩行に困難を抱え、移動するのに支障がある人たちに配慮したものという見解を提示した。つまり障害者や傷病者向けのバリアフリーのための設備ということである。さらに、傾斜路が多いという同様の傾向はコリントスのアスクレピオスの聖域でも見受けられることを指摘し、氏の仮説を補強する材料となっている。

確かにエピダウロスの聖域には、ギリシア各地から病やケガ、さらには障害を抱えた人たちが多数集まっていた。ここでは患部の模型を奉納する習わしがあったが、スニードが指摘している通り、脚部を模した奉納品が出土していることを考えると歩行に困難を抱えた人たちが少なからずこの聖域を訪れていたことは十分に想定されよう。その点に関しては、治療活動を行ってはいない他の聖域とは大きく異なる光景が繰り広げられていたことは想像に難くない。そしてそのエピダウロスの建造物に傾斜路が多く設置されている理由は、やはり彼女が主張するようにケガや病気、障害などで歩行困難な人たちへの配慮であったのかもしれない。

ところでスニードの研究からは、氏の関心が自らが生きる現代社会の動向や課題と深く結びついていることがうかがわれる。事実上記の論文は、1990年にアメリカで制定された障害者に関する法律(ADA1990)についての記載から始まっている。かかる視座により、今まで大きな注目が払われてこなかった建造物の傾斜路の重要性に意識が向けられ、エピダウロスの聖域に新たな光が当てられることになった。学問的関心や研究の視座というものは研究者が今の時代を日々生きるその営みによって育まれるものである、改めてそのようなことを考えさせられた。

エピダウロスのアスクレピオス神殿とトロスの復元予想図(出典:Sneed, 上掲論文, 1023, fig.3, ý2019 J. Goodison; scientific advisor J. Svolos. 本来はカラー図版)

帝政ローマ期の大サン・ベルナール峠

長谷川 敬

よく知られているが馴染みの薄い存在。それが現在我々の多くにとっての峠ではなかろうか。現代では峠を「経験」すること自体がそもそも稀である。川端康成の『雪国』冒頭シーンが物語るように、日本でも既に戦前から幹線路を中心に鉄道トンネルによる山越えが行われており、現在は幹線道路についても高速道路を中心にトンネルによる山越えが一般的である。かの「いろは坂」のつづら折りのような峠道をたどることはなかなか経験できない。それ故、よく知っているようで馴染みの薄い存在なのである。ましてや、自動車発明前の前近代の峠となると、その分野の専門家を除けばその様子を想像することすら容易ではないかもしれない。

かく言う筆者にとっても峠は専門外であり、故に疎遠な存在であった。しかし、ローマ帝政期のガリアを中心とする西方諸属州の交通を研究していく中で、近年、ガリアとイタリアを隔てるアルプス山脈を貫く複数の峠を、単なる「線」としてではなく、そこで人々の営みが展開される「場」または「面」として捉えなおしたいという思いに駆られている。とりわけ、アルプス山脈西部の2つの峠道、大サン・ベルナール峠と小サン・ベルナール峠の当時の実態に大いに関心を寄せてきた。ローマ帝政期、この両峠にはそれぞれイタリアとライン川辺境地帯、そしてイタリアとガリアの中心都市リヨンとを結ぶ幹線街道が走り、軍事、行政、商業の面で極めて重要な役割を果たしたとされる。それは否定しがたい事実としても、しかし一方で、それだけでは無意識にも現代のトンネルによる山越えと大差のない理解となってしまわないだろうか。というのも、自明のことだが、前近代における峠通行は、現代のように通行者自身(の車)で完結するものではなく、多くの現地住民・関係者の関与を必要としていたからである。さらに、峠は単なる通過点ではなく、一時的または季節限定とはいえ、そこに多様な人々の生活が展開される「場」でもあった。一方、トンネルによる山越えに慣れてしまうと意外に忘れがちなことだが、峠の季節性や気象状況、具体的には冬期の積雪や年間を通じた悪天候(強風、吹雪、濃霧等)も、峠通行に特有の危険・阻害要因として無視できない要素である。

ここで、帝政期の両峠の実態について触れておきたいが、紙幅の都合上、今回は大サン・ベルナール峠のみを取り上げたい。同峠(標高約2,470メートル)は、アオスタとマルティニの両都市を結ぶ街道上に位置し、峠の頂部付近では古代の5つの建物跡と岩盤を掘削して整備された街道跡が19世紀の調査によって確認されている。特筆すべき遺構は、古典様式の平面プランをもった神殿と、宿泊施設と考えられる2つの建物であり、後者は中庭を囲むように柱廊と部屋が配置されたプランを持っていた。峠項部には現在小ぶりの湖があり、そのスイス側湖岸にある有名な聖アウグスティヌス修道会付属宿泊所とは湖を挟んで反対側(イタリア側)にある聖ベルナルドゥスの立像周辺に上述の建物跡が集中している。残念ながら現在ではそれらの遺構は目視では確認できず、街道跡のみが当時を偲ばせる。それでも、宿泊施設と思しき建物の存在から、帝政期にはこの地点に宿駅が設置されていたと推定されている。

建物遺構とは対照的に、人々の活動を生々しく伝えてくれるのが、通行者が残した奉納物(銘文付きの青銅製の薄板)や、その他の物品である。例えば、ある2点の奉納物は、2人の旅人によって、無事に往路・復路の旅を終えられたことを感謝してそれぞれユッピテル・ポエニヌス神に捧げられたものである(CIL, V, 6873 ; 6875)。これ以外にも、兵士や奴隷商人といった様々な通行者によって捧げられた多くの奉納物が神殿跡付近から発見されている。さらに、興味深いのは、宿泊施設と思しき建物跡から土器やランプ、服留めのピンといった日用品と並んで、宝飾品と外科用器具が出土していることである。出土場所から、それらが奉納物であったとは考えにくく、また、すぐに廃棄されるような安価な消耗品でもないことから、おそらく施設で働く人間または施設管理者に属する物品であった可能性がある。女性や医師が峠に滞在していたのだろうか。興趣は尽きない。

このように、大サン・ベルナール峠の頂部では、過酷な環境と対峙する人々の祈りや癒し、生活の痕跡をはっきりと認めることができる。一方、これ以外にも、後代の同峠に関する史料等から類推すれば、峠山麓の住民たちが峠越えの担夫や案内人の役に従事し、また家畜を駄獣・輓獣として有償提供したことが想定されるが、残念ながら史料不足のために確かなことはわかっていない。しかし、地中海世界と北方世界の結節点において、行き交う人々とそれを受け入れる人々がどのように厳しい環境に適応していたのか、そしてその適応に際し互いにどのような関係を結んだのか、これらを解明していくことは決して無益なことではないと筆者は考えている。

10世紀11世紀のスペイン・アンダルスの外科事情

―コルドバの医師とグラナダの法学者の記録から―

尾崎 貴久子

イスラム医学の外科治療の最高医師といえば10世紀末のコルドバの医師ザフラーウィー(ラテン語名アブルカスィス)である。著書『医学詳解』第30巻は、当時最先端の外科治療書であり、ラテン語訳は17世紀まで版を重ねた。私設医学校の教本として編纂されたこの書の序文からは当時の外科医療事情が垣間見れる。

「手の仕事に優れたる者は、この時代この地にはいなかった。そして完全に絶えてしまった」と優れた外科医の不在をザフラーウィーは述べる。追記し、「ヒポクラテス曰く、医者は名前では多く、行いでは少ない。特に外科は少ない」と外科術の難しさも説く。外科術はアラビア語では“手の仕事”といわれた。この呼び名からは“医学tibb”といわれる食事治療を主とする内科治療と外科を区別した、同時代の医療者らの理解がみえる。

そうした状況の中ザフラーウィーは、優れた外科治療を古代に求めた。しかし古代の外科記録はほぼ逸失していた上、間違いや偽りが多かった。

外科医と外科知識の不在はアンダルスだけの事情ではなかった。彼が仕えた後ウマイヤ朝カリフ、ハカム2世(在位961-976)は、文化振興に力を注ぎ、バグダードやダマスカスなどの東イスラム世界の都市からアラビア語書籍を集め、かつ古代ギリシア語、ラテン語文献のアラビア語翻訳事業も着手した。彼が嘆いた状況は、地中海世界全体の共通のものであったといえよう。

この書の編纂目的は後進の指導であった。彼は「外科術の復興のために」、「細心の観察と積み上げた経験にもとづき」、外科の「秘密」を記録した。この書には約200の医療器具の図が付された。図は「[学生が器具を](以下[ ]内は筆者による補足)必要としても、この時代には外科の医療器具をつくる職人がいないため」で、すべては後進のためであった。

-300x169.jpg)

ザフラーウィーはまた、学生たちに、医師としての身を守るため危険な治療には手を出すなという。「学生たちよ、外科の仕事は2種類、治るかだめになるか、である。私自身、恐怖を感じる治療に対して警戒している。君たちも、それ[危険な外科治療]を警戒し避けなければならない。[引き受ける]愚かな者が中傷を生み出している」と述べた。そして、首のリンパ腫を切断して出血多量で患者を死に至らせた医師、膀胱結石の老人の手術で膀胱ごと切除した医師、全切除の必要がある癌腫瘍を切開した医師の話などを記載している。

さらに「難治の病からは逃れて、[自分の]宗教と経済的なことに嫌疑をかけられることから自分を遠ざけよ」と、医療事故が、医師の信仰への非難中傷の発端になってしまう社会現況を喚起した。

熱した金属片を患部にあてる焼灼は、当時、鎮痛や止血に用いられる主要な外科治療であった。ザフラーウィーも市井の人々もその効果を知っていたが、一部ではザフラーウィーをして「誤っている」通念を手放さない「庶民」や「愚かな医師」たちがいた。彼らは、1回の焼灼で治れば病の再発はない、あるいは1回の焼灼で治らなければ治る見込みはない、などと根拠無く主張する者たちであった。古代から身近な治療への通念は、イスラム医学の最高外科医をもってしてもなかなか変えることができなかった様子がうかがえる。

-225x300.jpg)

一方、この焼灼治療について、同じくアンダルスの女奴隷の焼灼痕に関する判例をみたい。11世紀のグラナダの法学者イブン・サフルが記した、焼灼痕と妊娠を理由に女奴隷の返却を買主が訴えた裁判である。妊娠については契約後買主の責任と判断されたが、その焼灼の時期が売買契約の前後かが、裁判の焦点となった。裁判官は「焼灼の痕のため奴隷の返却を希望する場合には、奴隷を妊娠させた損害額を[売主に]支払って返却するべきである。買主がそのまま手元に置く場合は、焼灼による損害額[いわば、値引き分]を、売主が買主に支払うべきである」と下した。この判決を支えたのは調査官として任命された医師らと奴隷商人であった。焼灼の時期の調査は、裁判官のなじみで見識の高さで知られた医師たちが、焼灼痕による女奴隷の商品価値の損害額の算出は、裁判官の信頼ある奴隷商人らに委ねられた。

11世紀アンダルスには、イスラム法によって医療行為を含めた日常生活全般が規律された都市社会があった。以上の2つの記録から、法の施行を可能としたのは、裁判官と町の専門職(医師・奴隷商人)との信頼関係と協同作業であったことがわかり、大変興味深い。

図1 オリーブ実型の焼灼用器具 al-Zahrāwī, Kitāb al-Zahrāwī, 2009, p.72の図より転載

図2 焼灼する医師Schering Corporation, Medicine and Pharmacy, p.40の図より転載

聖山アトス

益田 朋幸

1980年代から90年代にかけて、村上春樹、立花隆、松永伍一、川又一英といった人々が次々と聖山アトスに関する本を出した時期がある。今また、パウエル中西裕一・裕人の父子がアトスを紹介する書物を刊行し、日本の読書界の眼も、多少聖山(アギオン・オロス)に向いているだろうか。2020年3月、私は何度目かのアトス訪問の機会を得た。コロナ禍でアトスが閉山する直前であった。

海岸に近いあたりには金雀枝をはじめ、黄色の花が咲き乱れているが、政庁カリエスのあたりはまだ寒く、橅のように見える木々はすべて葉を落としていた。それでも遠目に枝は淡い赤を帯びており、芽がふくらんでいることがわかる。山を歩いていて目立ったのは、高さ2~3メートルに達するエリカの仲間で、白く小さな花が強い芳香を漂わせていた。太めのアスパラガスの大きさの土筆が群生する野もあった。聖なる山の春である。

久しぶりのアトス訪問には、目的が2つあった。長い修復を終えたカリエス附属聖堂プロタトンの、1300年頃のフレスコを見ること。修復によって画家エウティキオスの署名が新発見された、とのニュースは、私には衝撃的であった。このところ私は、オフリド(北マケドニア)のパナギア・ペリブレプトス聖堂に関する論文を書き継いでおり、プロタトンも同じ画家(ミハイルとエウティキオスというテサロニキ出身の2人組画家)の作であることが確定した訳である。今一つは、近年ヴァトペディ修道院で「発見」された数冊の写本を見ることである。

カリエスではプロトエピスタティス(大統領に相当)の長老シメオン師が、激務の間を縫って、自ら鍵を開けてプロタトンを案内してくださった。アトスでは五大修道院がエピスタティス(アトスを運営する責任者)を派遣し、うち1名がプロト(第1)エピスタティスとして修道国家アトスを代表する。偶然であるが、シメオン師はディオニシウ修道院の修道士で、31年前の極東の学生を覚えていてくださった。当時私はギリシア留学中で、学位論文のテーマが、ディオニシウ修道院所蔵の11世紀の挿絵入り写本であった。伝手をたどって推薦状を用意し、2週間ほどディオニシウ修道院で調査をしたのである。シメオン師はその頃おいくつであったのだろう。正教の修道士は長髯をたくわえているので、年齢がわかりにくい。記憶力抜群の頭脳明晰な方で、プロトエピスタティスにはいかにも相応しい。師と顔を合わせた瞬間、自分はこんなことも覚えていたのかという記憶が奔流のように甦り、眩暈のする思いであった。

プロタトン聖堂のアプシス、祭壇の背後には「アクシオン・エスティン(まことに相応しい/常に福(さいわい)にして)」と呼ばれる、アトス屈指の奇蹟を起こすイコンが安置されている。異教徒が聖域に足を踏み入れるなど、正教の厳格さを知る者には考えられないが、シメオン師は私を導き入れてくださった。図像の正教教理上の意味や、典礼(奉神礼)との関係など、私の質問にもすぐさま適確に答える。どの宗教であれ、徳の高い人は必ず寛容である、との思いを新たにした。

カリエスには泊まれる修道院がないので、1泊目は近場のイヴィロン修道院に泊めてもらった。食事の世話をする東洋人の修道士に、日本語で話しかけられて驚いた。修道名ティモテオス師はニコライ堂やアメリカの正教会を経て、イヴィロンに居を定め、祈りの生活を送っておられる。現在アトスに暮らす日本人修道士は2名だそうである。

ギリシアはコネ社会で、今回は地位のある人の推薦を得ていたため、第2の目的地ヴァトペディ修道院では、貴賓待遇であった。アトスで高級ホテル並みの部屋に泊まるとは、想像もしなかったことである。ヴァトペディはアトス有数の大修道院で、1つの村のような建築群と修道士を擁している。しばらく前に普段は使わない倉庫から、ビザンティンの質の高い写本が何冊も発見された。そのうちの2冊、11世紀のレクショナリー(典礼用福音書抄本)が私の目的であった。

司書のフィリッポス師は2冊の写本を私に預け、閲覧室に1人にしてくれたので、思う存分調査をすることができた。1冊は11世紀後半に、コンスタンティノポリス総主教座のために制作されたものであることが判明した。もう1冊には「放蕩息子」(ルカ15:11–32)の挿絵が10場面以上描かれている。ヴェネツィアにある写本とともに、これは東西教会大分裂(シスマ)(1054年)後にコンスタンティノポリス総主教座がカトリック教会に対して発したメッセージである、と私は考える。この仮説をテサロニキのヴラタドン修道院で行われた講演会で話したところ、ギリシア人にとても受けた。私が意図した訳ではないが、正教の優越という考え方が、ギリシア人の耳に快く響いたのであろう。

ヴァトペディの客係の若い修道士は、仏教の教義を罵り、正教の正しさを私に述べ立てた。ここで議論をしても仕方ない。私はその時、シメオン師の温顔を思い出していた。

パチェーコ、ベラスケス、そして日本

楠根 圭子

1597年、ひとりの銀細工師がミケランジェロ作とされる小型のキリスト磔刑像をブロンズに鋳造し、スペインのセビーリャに持ってきた。同市の教養ある画家フランシスコ・パチェーコは、肌の色につやを出さない新しい技法を用いてそのブロンズ像に賦彩を施した。

1603年、聖職者マテオ・バスケス・デ・レカは彫刻家フアン・マルティネス・モンタニェースに、この彫像と同じく「4本の釘で」十字架に打ちつけられたキリストの等身大の木彫(《ラ・クレメンシアのキリスト》)を注文する。賦彩はパチェーコが担当し、彫刻家と画家は注文者の要望通りの彫像を完成させた。

その後、パチェーコは「4本釘の磔刑」という図像に熱中し、周囲の知識人たちを巻き込んでその正当性を論じていく。以前から彼が図像に関心を持っていたこともあるが、これには先鋭化した改革派の聖職者たちが彼の周囲にいたことも関係している。詩人フランシスコ・デ・リオハは、1612年に初めて出版された13世紀の司教トゥイのルーカスによる著作『アルビ派への反駁』を根拠の1つとして4本釘の磔刑図像の正当性を肯定し、パチェーコが描いたその図像の絵画を支持した。文芸の擁護者であった第3代アルカラ公爵は、カタルーニャ地方に伝わる古い磔刑像が4本釘の図像で表されていることを知り、このことをパチェーコに報告した。パチェーコはこれらの文献を編集し、彼のライフワークとなった著作『絵画芸術』(1649年刊行)に収録している。

1611年にパチェーコの徒弟となり、1618年に彼の娘と結婚した画家ディエゴ・ベラスケスも、こうした議論と無縁であったとは思われない。1620年、彼はフランシスコ会の修道女ヘロニマ・デ・ラ・フエンテ(ヘロニマ・デ・ラ・アスンシオン)の肖像画を描いているが、ヘロニマが右手に握っているキリスト磔刑像は、ミケランジェロ作とされた小型の磔刑像を思わせるものである(プラド美術館のヴァージョンとアラオス・コレクションのヴァージョンでは磔刑像の向きが若干異なる)。この年、パチェーコはリオハに宛てた書簡の中で4本釘の図像について詳細に論じているのである。

ところで、磔刑像をめぐるこれらの出来事は、日本とも縁がある。ブロンズ像がセビーリャにもたらされた1597年に、日本ではスペイン人のフランシスコ会士ペドロ・バウティスタらを含む26聖人が磔刑により殉教した。日本における磔刑の手法は、キリストの磔刑を扱った当時の著作でも詳細に論じられている。また、パチェーコが4本釘の磔刑図像で絵画を制作した1614年には慶長遣欧使節が来西し、大使ルイス・ソテロの故郷セビーリャで歓待を受けている。使節はローマにおいて、26聖人の列福運動を推進させることに貢献した。当時トレドにいたヘロニマは同じフランシスコ会のソテロに大いに感化され、フィリピンに女子修道院を創設することが急務であることを知って同地へ行く決心を固めたのである。近年、S・オーウェンズやF・ペレーダらによって、ヘロニマの航海やマニラでの活動、臨終の模様などに関する史料が精査されている。

ベラスケスによるヘロニマの肖像画は、当時60代半ばの彼女が他の修道女たちと共にフィリピンへ向けて船出する直前に描かれた。ヘロニマはすでに聖人のごとく崇められる存在であったので、将来の列聖の可能性も視野に入れての制作だったかもしれない。ヘロニマはメキシコを経由して1621年にマニラに到着し、同地にサンタ・クララ・デ・ラ・コンセプシオン女子修道院を創設してその初代修道院長となった。オーウェンズによれば、1628年にキリシタン武将内藤如安の娘ルシア・デ・サン・フアンが最初の日本人として同修道院に入っている。しかしルシアは翌年死去し、ヘロニマもその翌年にマニラで病没した。日本で殉教したフランシスコ会士ヒネス・デ・ケサダの報告書(東京大学附属図書館所蔵)によれば、彼女は地面(あるいは床)の上に灰で十字架を描かせ、その上に重なるように身を横たえて、「この形で死んだ(murió en esta forma)」のであった。

ベラスケス《ヘロニマ・デ・ラ・フエンテの肖像》1620年、プラド美術館

表紙説明

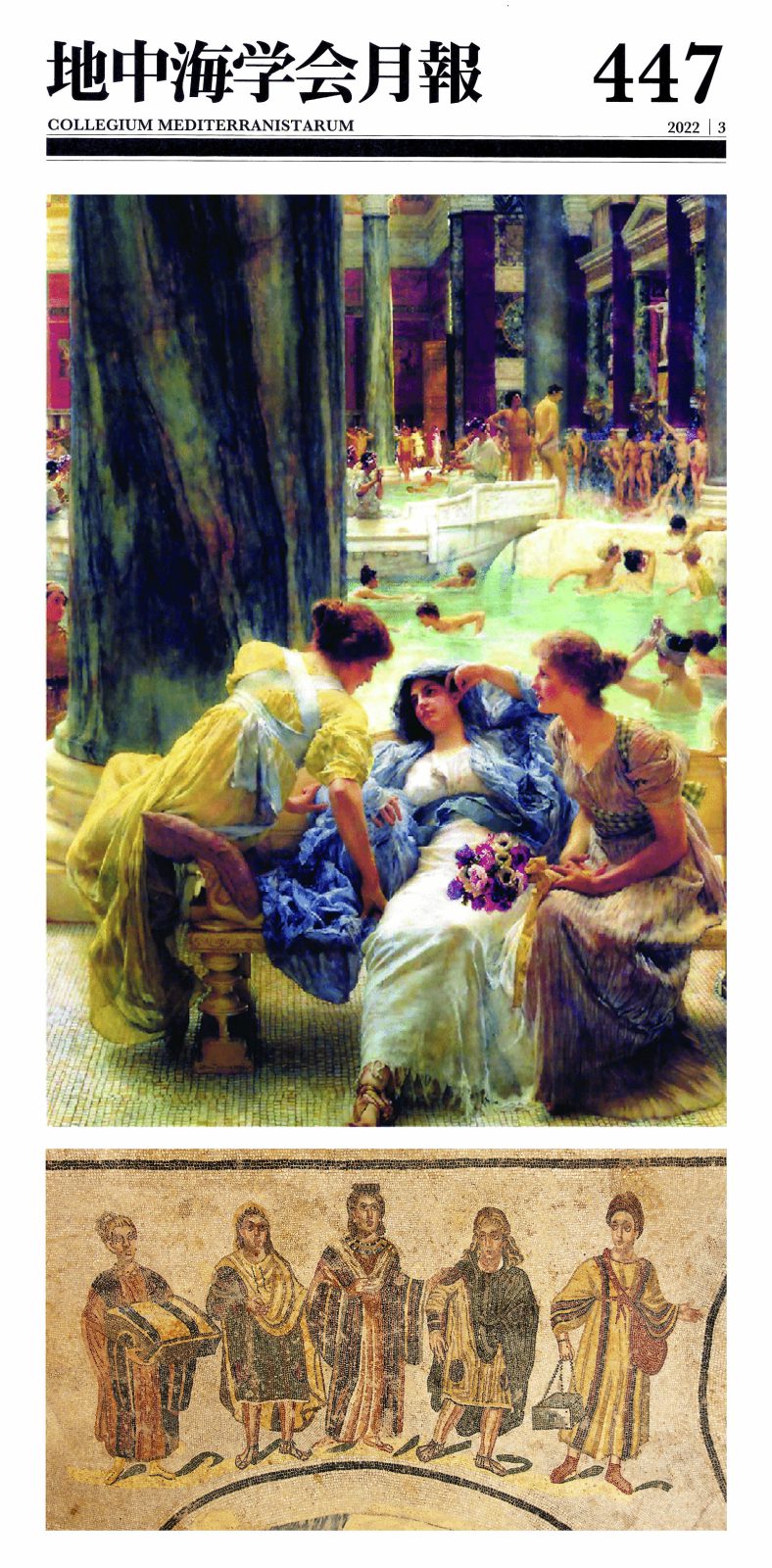

地中海の《癒し》7:風呂/丸亀 裕司

時々、銭湯に行きたくなることがある。広い湯船に浸かりながらぼんやりしていると、ふと、古代ローマの人々も同じように風呂を楽しんでいたのかと考える。

古代ローマの風呂文化については、2008年から2013年に連載されたヤマザキマリ氏のマンガ『テルマエ・ロマエ』が話題となり、映画などの作品も制作されたことから、日本においても広く知られることとなった。本作では、社会的地位や性別を問わず、さまざまな人々が浴場へと足を運び、心身の癒しを求めて入浴していたさまが描かれている。コメディー要素の強いエンタメ作品のため、過分にコミカルに描かれてはいるが、その様子は当時の実相とかけ離れたものではないだろう。

古代ローマの都市には、このマンガでも描かれているが、大小様々な公衆浴場があった。特にローマ皇帝が都市ローマに建造した公衆浴場は、入浴施設のみならず、運動場や劇場、図書館を併設するなど、さながら一大テーマパークの様相を帯びていた。表紙上の絵画は、カラカッラ帝(在位198-217年)が建造させた浴場に着想を得て、19世紀後半から20世紀初頭に活躍した画家ローレンス・アルマ=タデマが描いた作品である。椅子でくつろぐ婦人たちの背後に、浴槽で思い思いに時間を過ごす人々の様子が描かれている。この浴場の遺構はローマ市の中心部の南のはずれで今もその威容を誇っている。

資産家であれば、私邸や別荘にも浴室を持つことができた。表紙下のモザイク画は、シチリア島のピアッツァ・アルメリーナの南西およそ3㎞に建てられたVilla Romana del Casaleのなかで、居住部から浴室棟へ通じる通用口の床面を飾っている。中央の女主人が使用人(と子ども?)を引き連れて浴場へと向かうようすが描かれている。両端の使用人の手には、道具箱と着替えを確認することができる。この別荘は4世紀頃に建てられたとされており、『テルマエ・ロマエ』の時代から2世紀を経ても、人々は入浴を楽しんでいたことを窺わせる。

ところで、古代ローマにおいても、入浴によって体調不良の改善が図られていた。1世紀前半の学者コルネリウス・ケルススの『医学論』には、体調や症状に応じた入浴方法が示されている。たとえば、疲労や倦怠感がある際には、食事をする前に「まずは少し歩き、(中略)……浴場がある場合は、まず温浴室〔tepidarium〕にとどまり、そこで少し休み、それから浴槽へ入って身を沈める。それからオイルをたっぷり塗り、それをやさしく刮いだら、また浴槽へ入る。その後、まずはお湯で、それから冷水で顔を洗う」(第1巻3章4-5節)よう勧められている。……医療というよりも、なんだかサウナ好きの間で言われる「整う」に似たもののようにも思えてくる。古代ローマの人々もそれぞれこだわりの入浴方法で風呂を楽しんでいたのだろうか。

表紙下写真:ýLudvig14 (CC BY-SA 4.0) https://commons.wikime dia.org/wiki/File:PiazzaArmerina_VillaRomanaCasale_009_5057.jpg