2019年1月号,416号

目次

学会からのお知らせ

2月研究会

下記の通り研究会を開催します。ご参集下さい。

丸亀 裕司氏「キケロによる例外的軍隊指揮権付与の正当化」

日時:2月 23日(土)午後 2時から

会 場:学習院大学 北2号館10階 大会議室

(JR山手線「目白」駅下車 徒歩1分、東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車徒歩7分)

参加費:会員は無料、一般は500円

ローマ共和政末期において、一個人が強大な権限を保持することに反対意見が出されながらも、軍事や統治にかかわる問題に対処するために、通常の制度的枠組みを越えた例外的軍隊指揮権の付与が頻々と繰り返された。本報告では、例外的指揮権の付与をめぐってキケロが行った三つの賛成演説の中で、キケロがこれをどのように正当化しているかに注目し、「支配者」(tyrannus)の出現を忌避したローマの共和政が皇帝を戴く帝政へと移行した背景の一端を示したい。

「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集

地中海学会では第 24回「地中海学会ヘレンド賞」の候補者を下記の通り募集します。授賞式は第 43回大会において行う予定です。応募を希望される方は申請用紙を事務局へご請求下さい。

地中海学会ヘレンド賞

一、地中海学会は、その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。二、本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は、原則として会員を対象とする。

三、本賞の受賞者は、常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し、その業績審査に必要な選考小委員会を設け、その審議をうけて受賞者を決定する。

募集要項

自薦他薦を問わない。受付期間:2019年 1月 8日(火)〜 2月 8日(金)応募用紙:学会規定の用紙を使用する。

第43回地中海学会大会

第 43回地中海学会大会を 2019年 6月 8日、9日(土、日)の 2日間、神戸大学百年記念館(六甲ホール)において開催します。プログラムは決まり次第お知らせします。

大会研究発表募集

本大会の研究発表を募集します。発表を希望する会員は 2月 8日(金)までに発表概要(1,000字以内。論旨を明らかにすること)を添えて事務局へお申し込み下さい。発表時間は質疑応答を含めて一人 30分の予定です。採用は常任委員会における審査の上で決定します。

会費納入のお願い

今年度会費(2018年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。なお、新年度会費(2019年度)については 2019年 3月末にご連絡します。

会 費:正会員 1万 3千円/シニア会員 8千円/学生会員 6千円/準会員 8千円(2019年3月4日修正)

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

会費口座引落について

会費の口座引落にご協力をお願いします(本年度申し込まれると、2019年度会費から適用します)。1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度(2018年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送り致しました。また、新たに手続きを希望される方、口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送り致します。事務局までご連絡下さい。

なお、「口座振替依頼書」の提出は、毎年 2月半ば頃を期限に提出をお願いしております。具体的な「口座依頼書」提出期限と「口座引落日」等については、後日に改めて月報にてお知らせします。

また個人情報が外部に漏れないようにするため、会費請求データは学会事務局で作成します。

学会事務局および会員皆様にとって、下記のようなメリットがございます。会員の皆様のご理解をたまわり会費の「口座引落」にご協力をよろしくお願い申し上げます。

「口座引落」のメリット

・事務局の事務負担の軽減化。

・会員が振込のため金融機関に赴く必要がなくなる。

・毎回の振込手数料が不要となる。

・会員の通帳等に会費納入の記録が残る。

会員種別の変更について

①シニア会員:来年 3月 31日に満 65歳以上の方で正会員からの会員種別変更を希望される方。年会費を 13,000円から 8,000円に変更します。

②準会員:博士課程等を修了し、常勤職等がない方で、原則、学生会員から会員種別変更を希望される方。年会費を 6,000円から 5,000円に変更します。

氏名、連絡先(住所・電話・E-mail)、変更の理由を記して、2019年 1月 31日(木)までに事務局まで、メールまたは郵送でお申し込み下さい。

ヴォールト、そしてドームという造形

岡田 保良

19世紀末の建築史家A.ショワジーは、煉瓦組積でありながら迫り枠を用いないオリエント世界特有のヴォールト天井について、ローマにはなかった優れた建築技術として紹介した。迫り枠を用いないかわりに、煉瓦の広い面を見せる半円ないし馬蹄形アーチを10度前後傾け、先に積まれたアーチにもたせ掛けるように煉瓦の層を重ねてゆく。エジプトとメソポタミア両方で遅くとも前2000年を過ぎる頃には採用されていた。バグダード近くのクテシフォンに聳える、26mを架け渡したサーサーン朝の壮観なヴォールトはその到達点だ。

他方、ドームと呼んでいる形と構造について、私たちは何を承知しているだろうか。ハドリアヌス帝による大改修の形状をほぼ今にとどめるパンテオンこそは、ローマ建築の粋であり、またドーム建築の極みではあるが、それはまたコンクリートという魔法の賜物でもあった。コンクリートを知らないオリエントの帝王たちは、聳え建つその壮大さと象徴性に無類の感激と誘惑を覚えたに違いないが、自ら再現するすべは持たなかった。

3世紀前半、後に初代のサーサーン王となるアルダシールはその居城カラ・イ・ドフタルの王の間にようやくドームを取り入れることになった。その廃墟に遺存する原初的なスクィンチ(入隅アーチ)がその工法を特徴づける。アルダシールはその後、居城を平地フィールーザーバードに構え、3連のドームを見せつけて権勢を誇った。それらの躯体は、粗く切り出した石材を部屋の大きさに応じた水平の輪に造り、わずかずつ径を狭めながらスクィンチの上に層状に積み上げるという工法で、同時にモルタルをたっぷり使用して隙間を固めて造る。ゾロアスター教に伴う建築チャハルタークの遺構も同様の構造を示す。スクィンチという造作は、正方形平面とドームの円をつなぐ移行部分に不可欠なペルシア的要素で、しばしばハギア・ソフィアや十字形のビザンツ教会のドームを支えたペンデンティヴ(入隅の曲面逆三角形)と並立的に説明される。しかしその並立は決してそれぞれ独自に成立するのでもなければ、ましてやペンデンティヴの技法よりサーサーン朝のスクィンチが先行することはない、と私は考えている。

このことを、つまりは自らの不勉強を思い知ったのは、シリアやヨルダンのローマ時代をしばしば巡り歩いた10年余り前、直接のきっかけは都市遺跡ジェラシュの西浴場付属屋のドームを見上げた時のこと。無理を承知で短い言葉だけで説明すると、それは対角線内法9mの正方形建物で四面とも丁寧なアーチで開口し、四隅はアーチの高さまで曲面三角が内側に迫り出してまさにペンデンティヴを形成する。後に計測して確かめたところ、その曲面がそのまま延長されてドームの頂天に至るという幾何学をなす。つまり、このドームは正方形に外接する直径9mの半球そのものという、建築史の教科書通りの意匠で、加えて石灰岩の切石を同心円状に組み上げる精巧さは衝撃的ですらあった(写真1)。2ないし3世紀の築造という。近接する四面門も同じ幾何学で復原されている。

驚きはこれだけでは収まらなかった。場所は私たちの調査現場でもあるヨルダン、ウムカイスという遺跡。マウソレウムと表示のある地下墓で、正方形のホールは対角線で5m余という小規模な造りだが、天井の半球曲面の幾何学はジェラシュの浴場と同じにちがいなく、さらにここではなんとその球面を正方形の入れ子状に切り分けるという、まったく必然性のない離れ業が展開するのである(写真2)。ただ精確な計測は、ISらの蛮行や隣国の情勢の影響で果たせないでいる。

これら2例のほかにも、ペンデンティヴを原理とする外接半球型ドームは少なくともヨルダンとその近隣に数例が知られるほか、球面を特異な切片に切り分ける造形となるとさらに事例は多い。これらの石造技術が、後の正方形に内接する半球を載せる教会建築やイスラームのドームに継承されたことは疑いなく、サーサーン朝のスクィンチ式ドーム架構もその延長上に捉えてよいのではないか、ショワジーのペルシア評価は割り引かれてしかるべきではないか、と思いを巡らしているところである。

写真1:ジェラシュ西浴場のドーム(左)、写真2:ウムカイス、マウソレウムのドーム(右)

鳩と教皇

藤崎 衛

いつだったかボローニャに投宿した折、浴室の窓辺に一羽の鳩がいた。イタリアでは変哲もない光景である。それより前、ローマ留学中の下宿先では、主人たる老嬢が「窓辺にやって来る鳩たちに食べてもらうのよ」といって、かちかちになったパンの欠片を大事に集めていたものだ。しかしボローニャの窓辺は何やら騒がしい。そこには鳩だけではなく、白く小さな、いかにも壊れやすい卵がひとつ、あぶなかしげに桟の上に載っていたのだ。その後、卵がぶじに孵ったかは知るよしもない。

鳩は身近な生き物である。ヨーロッパを旅すれば、広場や教会の石畳をせわしなくつつき歩く鳩を見かけぬことはない。それどころかユダヤの聖書の昔から、彼ら彼女らは私たちのそばにいて、たくさんの平和と啓示を与えてくれた。大洪水後の地上の再生を告げる使者として、オリーブの小枝をくわえてノアの箱舟へと舞い戻った鳩の逸話は、よく知られている。新約聖書では、イエスがヨルダン川で洗礼者ヨハネから受洗したさいに神の霊が「鳩のように」イエスにくだったとされる。

ところで、バチカン美術館のサンドロ・バルバガッロの筆になる『バチカンの聖なる動物園(Lo zoo sacro vaticano)』によれば、現在のサン・ピエトロ大聖堂には67種類もの動物が絵画や彫刻として存在しているらしい。数の上で蜂(教皇を輩出したバルベリーニ家の紋章を想起されたい)に次ぐ多さを誇るのが、われらが鳩である。その数470羽。オリーブの小枝をくわえた鳩は、平和や秩序、調和の象徴としてインノケンティウス10世(1644~55)がベルニーニに造らせた身廊装飾などに姿を見せるが、この図像は同教皇を輩出したパンフィーリ家の紋章にあしらわれたものだった。常に大勢の来訪者がひしめき、彫像や祭壇などの圧倒的な造形に満ちているかの大聖堂内では、一羽一羽の鳩などとるに足りない存在かもしれない。しかし数百を超える鳩が一斉に飛び立とうとするその瞬間が其処彼処に封じ込められていると想起したとき、信仰とは無縁の旅行者でも、そこに聖性と祈りを感じぬことはあるまい。たしかに鳩はどこにでもいる。しかしやはり、聖なる平和の使者なのである。

鳩はまた、キリスト教においては霊感と叡智、分別をもたらすものとして重要な役割を果たしている。なにより鳩は、上述のとおりイエス洗礼の場面では三位一体の一位格である聖霊の象徴であった。中村光の漫画『聖☆おにいさん』では、鳩は立川でブッダと一緒に暮らすイエスの「父さん」として天上から現れ、その姿かたちに似つかわしくない威風堂々たる口調で語りかける。ここでは鳩は聖霊ではなく、父なる神とされるが、現実の教皇史、教会史ではやはり鳩は聖霊と結びつく。すでに3世紀には、鳩が重要性を帯びる挿話にたびたび出くわす。そこで鳩が果たした役割はどういうものだったのか。

まず鳩は、教皇の選出にかかわった。ゼフィリヌス(198~271)は敵対者から「無教養」と罵られた人物であり、ファビアヌス(236~250)は「田舎の出で単に選出の場に居合わせたおそらく俗人」であったが、突如、イエスと同様の仕方で頭上に鳩が降下し、これに熱狂した人々によって教皇に選ばれた。中世初期以来途絶していたこの手の記録はグレゴリウス7世(1073~85)とインノケンティウス3世(1098~1216)に至って復活する。前者の混乱した教皇選挙に決着をつけ、後者の「教皇になるには若輩だ」という評判をくつがえした。つまり鳩の介入は、新教皇の叡智と分別を保証するだけでなく、異例の教皇選出を正当化し、教会に混乱が発生する可能性を封じたのである。この解決者としての鳩の役割に、「平和の使者」としての面影が重なりあう。

その他にも、鳩を教会の象徴とみなす観念はインノケンティウス3世以来一般化し、列聖の儀式あるいはミサ奉献時に鳩を飛ばす慣行は教会と教皇が無謬であるしるしとされた。また教皇庁の控訴院では、執務前に「聖霊の祈り」が捧げられる。これは裁判官に霊感を与え、誤った判決を防ぐためであるが、中世にはしばしば円陣を組む裁判官たちの中央に聖霊を象徴する鳩が描かれた。

かようにキリスト教と鳩は、思想においても教会統治の面でも、また芸術においても、長く深いかかわりがあった。しかし教皇のなかで鳩をアトリビュートのひとつとするのは、ただ一人、大教皇グレゴリウス1世(590~604)のみである。8世紀以降いくつも描かれ、彫られた教皇の肖像は、権威の象徴としてのパリウムを身に着け、肩に載った鳩から霊感を受けつつ筆を走らせている。こうして生まれた書物に疑義が生じようもないことは明白であり、その意味でグレゴリウスは鳩の力によって保護されているともいえる。現代人の感覚に照らしても、この鳩と人とが寄り添う画像に一種の幸福さ、微笑ましさがあることは否定できない。

「荒野で読書する聖ヒエロニムス」とジョヴァンニ・ベッリーニ

須網 美由紀

ローマ・カトリック教会の四大教父の一人である聖ヒエロニムス(347頃-420)は、ダルマティアのストリドンに生まれ、ローマで古典学を学んだ後、シリアの砂漠で隠修生活を送った。その後、ローマに戻ったヒエロニムスは、教皇ダマスス1世の要請により、聖書原典からのラテン語訳に着手し、そのラテン語ウルガタ訳は、広く流布しカトリック教会の公認聖書となった。

聖ヒエロニムス崇敬は、イタリアで14世紀の後半から高まりを見せる。その動因となったのは、ボローニャ大学の教会法の教授ジョヴァンニ・ダンドレア(在職1301-1348)による本聖人に関する著作と、1360年頃トスカーナ地方で創設された2つの隠修士会──聖ヒエロニムス隠修士会ジェズアーティと第三会隠修士会ヒエロニミーティ──の運動である。相俟って聖人像が盛んに描かれるようになる。前者に影響を受けた「書斎の中で執筆あるいは読書する学者」像と、後者に好まれた「荒野で磔刑像を前に跪き、半裸で石を持って胸を打つ悔悛者」像という対照的な図像である。15世紀前半には、両図像を兼ね備えた「荒野で観想あるいは読書する隠修士」像が、ピサネッロ周辺で成立する。ヴェネツィアにおいては、前述の第三会隠修士会ヒエロニミーティの拠点が1412年にサンタ・マリア・デッレ・グラーツィエ島に創設されたことや、1420年に共和国が聖人の生地ダルマティアを奪還したことが弾みとなって、15世紀中頃から頻繁に美術に聖人が登場する。P.ハンフリー(1993)によれば、1450年から1530年の間にヴェネツィアの教会のために制作された祭壇画には、洗礼者ヨハネ(33点)に次いでヒエロニムス(32点)が最もよく描かれた。

15世紀ヴェネツィア派絵画の確立者ジョヴァンニ・ベッリーニ(1428頃-1516)は、最初期から最晩年に至るまで、繰り返し聖ヒエロニムス像を描いた。祭壇画には主に「教会博士のヒエロニムス」を、祈念画にはもっぱら「荒野で読書するヒエロニムス」を採用した。管見のかぎり、「荒野で悔悛するヒエロニムス」は《ペーザロ祭壇画(聖母の戴冠)》のプレデッラのみで、「書斎のヒエロニムス」を描いたことは知られていない。かつてヴェネツィアのサンタ・マリア・デイ・ミラーコリ聖堂の聖ヒエロニムスに捧げられた祭壇は、ジョヴァンニによる祭壇画で飾られており、その図像は「荒野の聖ヒエロニムス」であったことがF.サンソヴィーノ(1581)によって伝えられている。彼の記述から「荒野で悔悛するヒエロニムス」か「荒野で読書するヒエロニムス」かは判然としないが、「荒野のヒエロニムス」という祈念画の図像が祭壇画に転用された最初の重要な作例であるとP.ハンフリー(1991)は指摘している。その後、ジョヴァンニは、1513年にヴェネツィアのサン・ジョヴァンニ・クリゾストモ聖堂ディレッティ礼拝室のために制作した祭壇画に、中心人物として「荒野で読書するヒエロニムス」を表している。他方、1490年頃からヴェネツィアで活躍したチーマ・ダ・コネリアーノやヴェネツィア出身とされるロレンツォ・ロットは、「荒野で悔悛するヒエロニムス」を頻繁に描いており、ティツィアーノも悔悛する聖人に自らの姿を重ねるかのような祈念画や祭壇画を制作した。また1470年から1500年の間にヴェネツィアで14版を重ねた、平信徒のための祈祷書『栄光なる聖ヒエロニムスの生涯、死と奇跡』の口絵には、「荒野で磔刑像を前に跪き、半裸で石を持って胸を打つ悔悛者のヒエロニムス」が表されていた。

では何故ジョヴァンニは、ヴェネツィアでも主流であった「荒野で悔悛するヒエロニムス」でなく「荒野で読書するヒエロニムス」を描いたのだろうか。彼の作品では、前景にそそり立つ岩壁と読書に専心する聖人が描かれ、光に満ちた豊かな自然や都市の景観が中景から後景へと続く。聖人の周りには様々な宗教的隠喩が散りばめられているが、悔悛者が手にする石はどの作品にも描き込まれていない。「あらゆる時代を通じて最大の風景画家の一人」(K.クラーク、1976)であったジョヴァンニにとって、宗教画の舞台として風景を描ける主題であったことに加えて、悔悛者の絵が内包する「パトス」よりも、読書に没頭する聖人という静謐な雰囲気の方を画家自身が好んだのではないだろうか。また、アンジェロ・デチェンブリオによる『文体推敲論』(1450年代)の中で、「荒野で執筆している聖ヒエロニムスの心地よい画像を見かけることが多いが、それはその絵を通して我々が書斎の孤独と静寂と、勉学や執筆への意欲と直面するからである」(小佐野氏1999の訳を引用)と語られていること、当時のヴェネツィア貴族が「孤独な生活(観想的生)」に憧れていたこと、人文主義者で名高いヴェネツィア貴族ドメニコ・グリマーニ枢機卿(1461-1523)が、ジョヴァンニ作の「ヒエロニムスの絵」をローマへ携行したと伝えられることから、ジョヴァンニと交流のあった人文主義者たちに人気の主題であったことも理由として挙げられるだろう。

「ピアノフォルテの父」クレメンティを求めて

今関 汐里

2016年9月、初めて海を渡り、ローマに降り立った。コロッセオ、フォロ・ロマーノなど世界史のシンボルを横目に真っ先に向かったのは、最高裁判所のすぐ脇に位置するムーツィオ・クレメンティ通り。ピアノ経験者にとってクレメンティといえば、幼少期に初心者のための『ソナチネアルバム』に収録されたいくつかの小品で親しんだ方も多いだろう。この通りに名を残し、「ピアノフォルテの父」と呼ばれたのは、そのクレメンティである。だが今となっては、所縁のものは見る影もない。石畳の路傍に車やバイクが佇むだけで、行き交う人もまばらである。カフェで働く人々に尋ねても、誰一人としてクレメンティを知る者はいなかった。

1752年、ローマに誕生したムーツィオ・クレメンティは、その生涯を音楽に捧げ、18・19世紀を跨いで近代的市民社会の黎明期を生きた。10代半ばで渡英、以後、鍵盤楽器奏者として名声を轟かせた。その名は大陸でも広く知られ、1781年にはオーストリア皇帝ヨーゼフ2世の御前で、モーツァルトと競演している。ヴィーンの天才がその後数年に亘り、クレメンティの演奏、時に人格をも痛烈に口撃したことはよく知られている。1790年以降はソロ・ピアニストを引退し、音楽出版、楽器製造会社の経営や後進の指導に注力した。《グラドゥス・アド・パルナッスム》(全100曲、3巻構成、1817~26年、以下《グラドゥス》)に代表される彼のピアノ教育作品は、チェルニー、ショパン、リスト等がレッスンで用い、ピアニスト養成の典範(カノン)となった。

一方、数々の力作がありながら、鑑賞向けのいわゆる名曲は、今日には残らなかった。それゆえ、現代においてクレメンティ通りを行き交う人々が彼の名を知らなかったとしても、さして驚くにはあたらない。2007年のローハン・ステュアード=マクドナルドの調査でも、ケンブリッジ大学、オープン・カレッジに所属する鍵盤楽器の学習経験をもつ学生のうち半数が、19世紀当時、クレメンティの名声を確固たるものにした《グラドゥス》の作品名すら知らない、と答えたというのも、無理からぬことである。なぜ、クレメンティとその代表作である《グラドゥス》は歴史の陰に取り残されたのだろうか。

彼を覆った影の一つは、モーツァルトである。早くも1828年、ゲオルク・ニコラウス・フォン・ニッセン(1761~1826)の手になるモーツァルト伝に、クレメンティ批判に関する手紙が掲載された。その批判は、両者の音楽性の違いだけではなく、活躍の幅を広げていたクレメンティに対するやっかみにも由来していたに違いない。大作曲家によって非難された側は、一般の読者からは二流とみなされたのだろう。

第二は、第三者による再編纂である。クレメンティの《グラドゥス》は、副題「厳格様式と自由様式による一連の訓練課題からなる」に示唆されているように、様々な音楽様式で書かれた楽曲の寄せ集めである。出版直後のロンドン、ライプツィヒの作品評では、この「多様性」が高く評価された。しかしながら、1865年頃になると《グラドゥス》はピアニスト、カール・タウジヒ(1841~1871)によって再編纂された。タウジヒによる選集は、《グラドゥス》から技巧練習に資する作品を29曲抜粋したもので、多種多様な曲を含む本来の姿をとどめていない。1878年に音楽学者カール・フリードリヒ・ヴァイツマンは、タウジヒ版の序文で、オリジナルの《グラドゥス》が「今日の趣味に鑑みて相応しからぬ作品もある程度は含んでいる」こと、ゆえに、タウジヒが「最も実践的でためになる練習曲」を「進度順に段階的に陳列し」、「現代の要求に相応しい」ものに作り変えたと解説している。かのローベルト・シューマン(1810~1856)もまた、クレメンティの《グラドゥス》を時代遅れと捉えた。「洗練された対位法的な[中略]技法を用いているために、若い人々にあまり受け入れられなかった」というのだ(1834年『音楽新報』)。今日、日本で流通している《グラドゥス》は、このタウジヒ版であり、基礎的なピアノ教材として存続している。

確かに今日でも、各指の独立や強化といった機械的な練習は、ピアノ演奏の上達には欠かせない。しかし同時に、クレメンティが《グラドゥス》で目指したのは、学習者が、様々な古典的様式美に触れることを通して、ミューズの住まうパルナッソスの山頂へと歩を進めることだった。精度の高い近代的な技巧は、登攀を助ける手段である。

そんなことを考えるとき、ふとローマの街並みが目に浮かぶことがある。古典様式と近代的な技巧の両面を兼ね備えた《グラドゥス》の様式の多様性が、古代遺跡と近代建築が共存する彼の生まれ故郷の姿とどこか重なる

のだろう。

自著を語る96

『パリのサロンと音楽家たち──19世紀の社交界への誘い』

カワイ出版 2018年 5月 240頁 2,400円 +税 上田 泰史

過去の作曲家や演奏家たちを取り巻いていた文化的環境を、彼らの演奏活動とともに活写する書物は意外と少ない。18世紀後半以来、ヨーロッパ諸都市ではオペラや管弦楽を中心に公開演奏会が盛んに行われるようになっていた。音楽社会史研究の方面から出た優れた研究にはウィリアム・ウェーバーの『音楽テイストの大転換──ハイドンからブラームスまでの演奏会プログラム』(松田健訳、2016年)などがある。パリ、ロンドン、ウィーン、ライプツィヒの4都市にわたる公開演奏会プログラムを分析し、特定の演目が規範として定着していく過程と背景を浮き彫りにする大著だ。一方、音楽サロンという半ばプライヴェートな演奏の場に注目した研究となると、さらに少ない。それもそのはず、私的な演奏会のプログラムは史料が圧倒的に少ないからだ。

パリはヨーロッパ諸都市の中でも、とりわけてサロン文化が発展したことは周知の事実だ。音楽家たちにとって、サロンは名声の足掛かりを作るために通らなければならない登竜門であり、生きるために欠かせない人脈形成の場所だった。拙著はフランス七月王政期を中心に、音楽サロンの詳細を明らかにする試みである。

復古王政の終焉と七月王政の開始とをなす1830年の革命(七月革命)は、政治史の節目であると同時に、文化史の画期でもある。復古王政下のパリで七月革命を支持したのは、政治的、精神的自由を希求する若者たちや、産業革命によって資産を増やした大資本家たちだった。大革命期の恐怖政治の記憶を持つ彼らは、共和制よりも穏健な立憲君主制を選んだ。その下では、血統に根差した旧来の貴族に加え、外国からの亡命貴族や銀行家、富と学識を有するヴィルトゥオーゾや音楽教師たちが新たなサロン文化の担い手として台頭した。七月王政時代のサロン文化に新風を送り込んだのは、1780年代から1810年代のおよそ30年間に生まれた人々である。彼らは旧体制の階級制度の崩壊を目撃しつつ、一気に社会の上層に駆け上がることを、現実に思い描くことのできた「上昇志向」の世代だ。1830年代のサロンで中心的な役割を担った音楽家は、当時二十歳前後だった1810年世代の多感な若者、わけてもピアニストたちである(ピアノは当時、産業革命の潮流の中で日々変化を遂げていた、時代を象徴する楽器だった)。例えば、外国からパリに来たショパン、リスト、タールベルク、クララ・ヴィーク(後のシューマン夫人)といった諸外国のヴィルトゥオーゾから、アルカンやラヴィーナといったパリ国立音楽院出身のフランス人名手に至るまで、サロンではこんにち大家として名を残している人物はもとより、今ではあまり名前が聞かれなくなった音楽家も、当時は等しくサロンに活躍の場を求め、名声を得た。

彼らを社交界へと誘いデビューの機会を提供したのは、彼らの指導者世代にあたる音楽家たちだ。すでに社会的地位を得ていたパリ音楽院教授ヅィメルマン、ヨーロッパ中で名声をほしいままにしたカルクブレンナー、ロンドンとライプツィヒを拠点に活動したモシェレスといったヴィルトゥオーゾたち。

拙著では、これらの世代に属する音楽家たちがサロンでどのように振る舞い、パリのどのサロンでどのような曲を演奏したのかを、当時の音楽雑誌記事などの史料に基づき詳細に描き出す。

本文ではまず、パリの文化的傾向を4つの地区、すなわち正統王朝派貴族の多いフォブール・サン=ジェルマン、芸術家と財界人の集うショセ=ダンタン、自由主義的な貴族たちの住むフォブール・サン=トノレ、そして旧貴族が暮らすマレ地区に代表させて分類し、各地区の文化的気風に即して音楽家の振る舞いや彼らのサロンを観察する。王宮でエレガントに演奏するショパンとモシェレス、自宅サロンで新興貴族を気取るカルクブレンナー、フォブ−ル・サン=ジェルマンのサロンでスリッパをはいて演奏し失笑を買うフィールド、パガニーニが引き起こした金銭スキャンダル、ピアノの二大スター、リストとタールベルクを「決闘」させるフォブール・サン=トノレのベルジョヨーゾ大公妃、ショセ・ダンタン地区で有名な木曜の音楽サロンを主催していたヅィメルマン教授……。

次いで、ロマン主義者が多く住んだショセ=ダンタン地区の新興住宅地ヌーヴェル・アテネ界隈と、その中心に位置する団地「スクワール・ドルレアン」に焦点を絞る。作家デュマ父とジョルジュ・サンド、画家のデュビュフ一家、ヅィメルマン教授一家などの住居空間や生活を垣間見たのち、七月王政時代のサロン演奏会をヅィメルマン家に代表させて、夜会に招かれた歌手や楽器奏者と彼らのレパートリーに迫る。平易な文体を用いたので19世紀パリ文化史のワンシーンを覗き見るように楽しんで頂ければ幸いである。

表紙説明

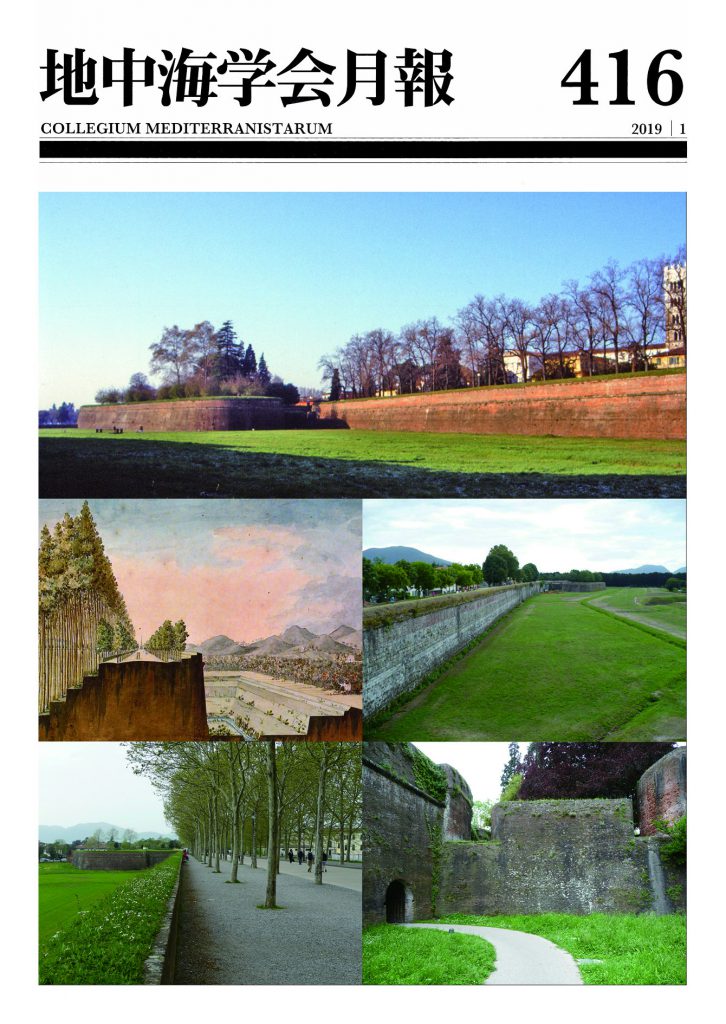

地中海の〈城〉19:ルッカの市壁/黒田 泰介

イタリア・トスカーナ州の都市ルッカは、完璧な形で残るルネサンス期の市壁で良く知られている。フィレンツェから一時間半ほどローカル線に乗り、鉄道駅を降りると、目の前に広がる芝生の広場を前景にして、レンガ積みの堂々とした壁がそびえ立つ。市壁の上はプラタナスの並木道になっていて、木々と芝生の緑に挟まれた赤レンガとのコントラストが美しい(表紙:上)。

古代ローマ植民都市に起源をもつルッカは4回にわたる市壁拡張を経て、現在の姿にたどり着いた。航空写真を見ると、街の中心部にはローマ植民都市に特徴的な、格子状の街路網がくっきりと残されている。石灰岩の大きな切石でできたローマ時代の第一市壁(紀元前2世紀頃)は、壁に寄り添って建てられたサンタ・マリア・デッラ・ローザ聖堂の内部に、今も見ることが出来る。

12~13世紀につくられた第二市壁は、ルネサンス期の市壁の内部に取り込まれている。当時の街への入口、両側に円塔が並び立つサン・ジェルヴァシオ門の前に流れる水路は、第二市壁の周囲を取り巻いていた堀の跡だ。水路に面した町並みは、中世の市壁を内部に取り込みながら建てられたため、きれいに直線状に並んでいる。

隣町のピサの大聖堂とよく似た、ロマネスク様式の繊細な聖堂や塔状住宅が建ち並ぶ中世の町並みを、全長約4.2kmの楕円形をしたルネサンス期の市壁が、すっぽりと包み込む。現在の市壁は全てが新築ではなく、その大半は16世紀半ばまでにつくられた第三市壁のリニューアルだった。街の北側、サン・フレディアーノ聖堂の裏手には、石積みの市壁が残る(右中)。市壁の各所に残る円塔跡と共に、これらは第三市壁の痕跡を示すものだ。

1625年に完成した市壁は、第四市壁と呼ばれる。小国ルッカが生き残りをかけて建設した市壁は、トスカーナ大公国の脅威に対抗したものだった。

市壁の周囲にはスペード型をした稜堡と呼ばれる11基の砦が突き出している。低く構えたハリネズミのような市壁の姿は、当時導入された新型火砲に対応したものだった。高くそびえる中世の石の壁は、大砲の攻撃には脆かった。都市を襲う攻城砲に対しては、分厚い土手をレンガで強化した壁体と堀割で守りを固め、近づく敵には突出した稜堡から放たれる無数の火線で対抗した(右下)。ルッカの場合、フィレンツェに面した東側は稜堡が集中し、特に念入りに防御態勢が取られている。

これほどまでに完備されたルッカの市壁だが、実は一回も実戦を経験していない。皇帝ナポレオンの時代、ルッカの支配者となった妹のエリーザ・ボナパルトは、クレーンで市壁を跨ぎ越して市内に入城した。トスカーナ大公国の君主でもあった彼女は市壁を一部取り壊して、フィレンツェ方面に通じるエリーザ門を新築している。ナポレオン失脚の後、ルッカを治めたマリーア・ルイーザ・ディ・ボルボーネの時代、市壁の平和利用が図られた。宮廷建築家ロレンツォ・ノットリーニは、市壁の上に並木道を設けると共に、街に面した側をひな壇状に整形して植林した都市公園を計画している(左中、1818年頃)。

1847年まで独立国家だったルッカを守り続けた市壁は、今では街を取り巻く巨大な公園として、ジョギングや犬の散歩を楽しむ市民たちの憩いの場だ(左下)。夏には稜堡の上でコンサートや演劇も開かれる。2017年9月にローリング・ストーンズの野外コンサートが催された際には、市壁を背景とした巨大特設ステージがつくられ、約55,000人もの観客が集まったとか。