2019年4月号,419号

目次

学会からのお知らせ

第43回地中海学会大会

第43回地中海学会大会を2019年6月8日、9日(土、日)の2日間、神戸大学百年記念館(六甲ホール)において下記(予定)の通りに開催します。詳細は決まり次第お知らせします。

6月8日(土)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

13:00~13:10 開会宣言 佐藤昇(神戸大学)

開会挨拶 奥村弘(神戸大学大学院人文学研究科長)

13:15~14:15 記念講演「神戸で想う、ピランデッロのカオス・シチリア」

武谷なおみ(イタリア文学研究者、元大阪芸術大学教授)

14:30~16:30 地中海トーキング

テーマ:「港町:交流と創造」

パネリスト:樋口大輔(神戸大学・国文学)/宮下遼(大阪大学・トルコ文学)/

河上眞理(京都造形芸術大学・イタリア美術史)/佐藤昇(神戸大学・古代ギリシア史)

司会:宮下規久朗(神戸大学・イタリア美術史)

16:40~17:10 授賞式「地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞」

17:10~17:40 総会(地中海学会会員のみ)

18:00~20:00 懇親会

6月9日(日)[神戸大学百周年記念館六甲ホール]

10:00~12:00 研究発表

「青銅器時代終末期におけるキプロス島のエーゲ海地域との交流」 土居通正

「地中海を俯瞰するイメージ:ハイドラ(チュニジア)の舗床モザイク《地中海の都市と島々》に描かれた神話地誌」瀧本みわ

「1970-80年代コルシカ島における民族音楽『コルシカン・ポリフォニー』の成立と発展──コルシカ民族主義運動との関係」長谷川秀樹

12:00~14:00 昼食・神戸大学山口誓子記念館ツアー

14:00〜17:00 シンポジウム テーマ:「文化遺産と今を生きる」

報告者:奥村弘(神戸大学・日本史)/深見奈緒子(カイロ研究連絡センター・イスラム建築)/

松田陽(東京大学・文化資源学)/山形治江(日本大学・古代ギリシア劇)

司会:末永航(美術評論家)

会費納入のお願い

2019年度会費の納入をお願い申し上げます。自動引き落としの手続きを為されていない方は、以下の通りにお振込をお願い致します。

会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円/シニア会員 8千円/準会員 8千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通957742

三井住友銀行麹町支店 普通216313

研究会要旨

キケロによる例外的軍隊指揮権の正当化

丸亀 裕司

本報告では、ローマ共和政末期の政治家キケロが演説の中で「例外的軍隊指揮権」(imperium extra ordinem)の創出を正当化した言説に注目し、この時代に強大な権限を正当化する議論が演説を媒介として整理されながら人々に浸透することで、一個人への強大な権限の付与(さらにはローマ皇帝の出現)を許容する土壌が醸成されていた可能性を論じた。

共和政期のローマでは、「独裁者」や「支配者」(tyrannus)の出現を忌避する考え方が人々に根付いていた。にもかかわらず、共和政末期には、通常とは異なる方法、すなわち元老院決議や民会立法によって、従来の制度的な枠組みを越える「例外的軍隊指揮権」の付与が繰り返され、これが内乱勃発や帝政成立のひとつの原因となった。こうした指揮権の創出には反対もあったが、キケロは前66年『ポンペイウスの指揮権について』(deimperio Cn. Pompei)、前56年『コンスルの属州について』(de provinciis consulibus)、前43年『フィリッピカエ』(Philippicae)第5演説で、例外的指揮権の付与に賛成、ないし、すでに付与されていた例外的指揮権の剥奪に反対している。本報告では、これらの演説で例外的指揮権がどのように正当化されているか、そして演説がどのように人々に伝わったかを検討した。

まず、当時の政治における「演説」の役割を概観した。共和政期のローマでは、政治的決定がなされる過程のさまざまな局面で演説が行われた。政治・行政・軍事的な問題は元老院において議論されるが、そこで政治家は演説によって自らの考えを表明した。元老院の見解がまとまると、元老院決議として解決策の実施を命令したり、コンスルなどの公職者に民会で法律を制定するよう指示した。民会で法律が制定される場合、民会開催の告示から約3週間後に市民の投票が行われたが、その間、公職者主導の下で「コンティオ」と呼ばれる集会が開かれ、法案の賛否を説得する演説が市民に向けて行われた。

特に共和政末期の政治において、演説の政治的重要性は増大した。その背景には、弁論術がラテン語で体系化されたことで訓練によってある程度獲得可能な技術となったことに加えて、ローマ市民権拡大や元老院議員増員によってイタリア各地の有力者がローマ政界に進出する余地が生まれたことなど、いくつかの理由が考えられる。こうして、政治過程で相手を説得するための弁論術は、旧来の有力家系出身者も含めたすべての政治家にとって重要な資質となっていた。

次に、キケロが例外的軍隊指揮権をどのように正当化しているか検討した。上記の三演説で共通しているのは、これは国家(res publica)のためであるという主張である。また、これらの指揮権の創出に際しては、ローマ人の行動規範であった「父祖の遺風」(mos maiorum)や「先例」(exemp la)に適っていないとして反対意見が出されたが、同等の権限が存在しない指揮権をポンペイウスに付与する提案に賛成した前66年の演説では、戦時においては臨機応変に対応することが父祖のやり方であるとキケロは主張する。また、19歳のオクタウィアヌスへの指揮権付与を提案した前43年の演説では、彼は指揮権を担うには若すぎるという反対意見に対して、各公職に就任できる年齢などの規定(lex annalis)が定められる以前の古い時代に言及しながら、若くして徳(virtus)を備えたオクタウィアヌスへの指揮権付与は認められるべきであると主張する。このように、キケロは行動規範を柔軟に解釈しながら例外的指揮権付与の正当化を試みていた。

最後に、こうした主張がどのようにして拡散したかを検討した。演説の聴衆は、コンティオで行われたものであれ元老院で行われたものであれ、これを直接に聞いた聴衆の数は必ずしも多くはなかった。しかし、演説を直接聞いた者たちからその内容が人伝てに拡散したことは推測される。さらに、演説の場に不在だった者にその内容を伝えるために、演説者自身がそれを文字に起こして出版する場合もあった。キケロの場合、都市ローマから離れて軍隊を率いる指揮官に自らの協力をアピールする政治的目的があった。だが、発言を文字として残すことは、ときに主張に一貫性が欠如しているという批判に担保を与える可能性もあり、発言者の言動を制限したり、そうした批判に応えることで例外的指揮権付与にさらなる説明を産むことにもなった。

本報告ではキケロを題材に検討したが、ローマ共和政末期の政治家たちは、自身の政治的判断にしたがって、例外的軍隊指揮権創出の賛否を演説によって表明した。こうしたことが繰り返される中で、例外的指揮権を正当化するさまざまな論理が生まれたことで、市民(特にそれを語る支配階層)に強大な権限の創出を受容させ、ローマ皇帝の出現に至ったのではないだろうか。

聖母子画の居場所

佐々木 千佳

ヴェネツィアの北側に広がるカンナレージョ地区は、筆者の留学時代の居住場所であり、ふらりと歩けばたどり着く教会を巡っては珠玉の作品達にすぐに会うことのできた思い出深い場所である。個性的なチケッティ(小皿のつまみ)が並ぶ素敵なヴェネツィア風居酒屋バーカロもたくさんある界隈だ。町の中心部から離れて進んでいくにつれ人気が少なくなり、平行して走る小運河や広場を行き交う人々の姿に庶民的な雰囲気を感じられるエリアでもある。筆者は祭壇画研究を行っていることから、本エッセイでは、地区の最も北側に位置し美麗なファサードをもつマドンナ・デッロルト聖堂にあった板絵を端緒に、作品の置かれた場所をめぐってわずかながら覚書を綴ってみたい。

聖堂内のヴァリエル礼拝堂に旧蔵されていたジョヴァンニ・ベッリーニの《聖母子》(1475年頃)は、知られているように、1993年に盗難にあい、未だ行方知らずとなっている。その後も聖堂で販売されていた92年発行のガイド中の紹介文とは裏腹に、筆者が最初に訪れた際には本物はすでになく、写真パネルが置かれていた。元々の板絵には、背景に金地がのぞく模様が施された黒色の垂れ幕と手前の欄干とのあいだに、深い眼差しをこちら側に向けるクローズアップされた半身立像の聖母が描かれている。聖母は、自らの運命を予感するかのように画面上方へ視線を向ける幼子を優しく抱いている(ベルリン国立美術館とフォートワース、キンベル美術館のヴァリアントが知られる)。こうした小型の個人用祈念画に関しては、元々の場所にあったもの、また来歴が完全なものが存在せず、注文状況や受容環境について知る手がかりは少ない。その中にあって本作は、比較的所有状況を推測可能なものとして提供してくれる貴重な例でもある。史料によると、フリウリ地方のヴェネツィア総督ルカ・ナヴァジェーロが聖堂北側廊の第一礼拝堂に1485年に建立した墓碑礼拝堂の祭壇上に、88年の死後に置かれて以来この場所にあったという。彼が作品の注文主であった可能性を考えるならば、私的な空間にあった板絵が死後墓所である礼拝堂へ移動されたことになる。このような事例は同時代の遺言書にも散見され、シュミット(2015)は、ルチア・ディアントニオなる人物が1478年の遺言書の中で彼女の寝室の私的な祈念画を聖堂に移してほしいとした例を挙げている。この移動については、個人用の祈念画が場所の設定を変えることで聖堂内の祭壇になりえたとする見方もある。

さてこうした小型の祈念画は中世後期以降家庭内にあったことが知られているが、ベッチマン(2008)は、家庭内の宗教画は聖堂内の効力ある、例えばサン・マルコのイコンのような像と結び付くことで魔術的な力をもつと考えられていたとする。そのため、それを手本としベッリーニ工房で繰り返し制作された聖母子画は、その力を家庭にも持ち込むと想定しうるというが、宗教的空間から外に出た聖母子画は、パラディウム(守護的役割の厄除けの像)としてのみ機能していた可能性があるともいう。しかし実際にカルパッチオの絵画中にも、ベッリーニもしくはビザンティン風の聖母子画が認められるように、当時の寝室にこのような木造のアンコーナや、プリデュー(祈祷台)が備え付けられ実用とされていたことが伺われる。このような需要に応え、ポーズやモチーフの改変によって多くの改変作が生まれ、同時に画面手前の欄干上に描かれたカルテッリーノへ署名が付されることで工房の保証印のように機能するようになったのであろう。工房では、ベッリーニがヴァリエーションをあらかじめ見越した下絵を作り、それを使用していた方法も指摘されている。

ベッリーニ工房では、こうした聖母子画を1470年代以降も継続的に制作したが、そこには世紀半ばからのビザンティン復興が強く意識されていたであろう。マドンナ・デッロルトの作品には、イコンを彷彿とさせる聖母の黒いギリシア風のマントや平面的な顔貌表現が見られ、背景の金地部分の上方と幼子頭上の三か所にギリシア文字が刻まれている。画家は、伝統的な半身像やノミナ・サクラといったイコンのモチーフを60年代の先行する作例でも用いていた。イコンとこれら聖母子画の間には、原型─模型となる直接的な祖本こそ存在しないものの、聖ルカの描いたニコポイアおよびホデゲトリア型のイコンを変容させて独自の様式とした表現上の結びつきが見られる。イコンを当世風の型と表現で描くことで、当時の需要に見合うよう改変しているのである。ここには神性を保ちつつ信仰心を喚起するイメージの力を必要とした同時代の心性も垣間見られるように思われる。ナヴァジェーロには、こうした‘ブランド’を意識し、当代きっての画家による聖母子画の所有を展示によってアピールする意図が少なからず見え隠れしないであろうか。

春日大社の七種寄木と大プリニウス

川本 悠紀子

名古屋大学で2019年2月23-24日の間、国際シンポジウムGardens: History, Reception, and Scientific Analysesを開催した。このシンポジウムでは、日本(古代─中世)、中国(元代)、古代ギリシア、古代ローマ、ルネサンス期イタリア、18世紀英国、インド(ムガール朝)、ドイツ(現代)の庭園史・ランドスケープ史・建築史・庭園の発掘・復元・保存に関連した多種多様な内容の発表が行われた。また、自然科学分野の研究者からも遺跡や考古学的遺物の分析手法や、自然科学分析が今後の考古学・歴史学の研究の発展に寄与しうるかという観点から発表していただいた。このシンポジウムの後で、来日された古代ローマ史研究者四名(英・伊・米・イスラエル出身)と共に奈良・京都の庭園遺構ならびに庭園を訪問した。本コラムでは、古代ローマ史研究者が日本を訪問中に何を見、何に興味を抱いたのか、その一端に触れたい。

日本の八百万の神と、古代地中海世界における神々の世界との類似性についてはこれまでにも指摘されてきた。京都の交差点に見られる小さな神棚や厨子を見て、古代ローマにおけるラレースを祭った小祠(家の中だけでなく、交差点にもたてられた)が日本には今もあると驚き、日本に古代ローマの日常の片鱗を見たと述べた古代ローマ史家がいたという話は欧米の研究者の間でも知られている。一方で、今回来日した古代ローマ史研究者の場合、庭園やランドスケープに興味があるからこそ気が付く点もあったように思う。その一つが春日大社の七種寄木(なないろのやどりぎ)で、この木を見た彼らは大喜びした。

七種寄木は春日大社本殿に向かって左手にたつ風宮神社の横に生えている木で(写真)、「カゴノキを母樹として、ツバキ、ナンテン、ニワトコ、フジ、カエデ、サクラが着生」している。七種の樹木が一つの木に寄生していることから、「七種寄木」と呼ばれるこの木は、風宮神社の横にあるからか、種が風で運ばれて現在の木になったと伝えられているという。

さてこの木を見た古代ローマ史家は、ウェルギリウスや大プリニウスが述べるところの異なる木同士を接ぎ木したり(Verg. G. 2.67-72)、一本の木に何種類もの木を接ぎ木したりする(Plin. HN 17.120-21)描写を思い浮かべた。なかでも大プリニウスは、一本の木から木の実、ベリー、ブドウ、ナシ、イチジク、柘榴、数種のリンゴが生えているのを見たと述べており、七種寄木に比肩する木だったようだ(ただし、大プリニウスが目撃した木は七種寄木とは異なり、長くはもたなかったという)。

古代ローマ世界における接ぎ木のシンボリズムについて論じたDunstan Loweによると、接ぎ木については既に大カトの『農業論』(紀元前二世紀中葉)で確認できるという。ただ大カトは、ブドウや梨、リンゴ、オリーブやイチジクの接ぎ木について述べているものの、接ぎ木という行為に対して特別な意味を持たせてはおらず、単に農業生産を行う上での必要な技術として言及するに留めている。また、彼は同種の木を接ぎ木することを想定している。一方のウェルギリウスの記述は、異なる種類の木同士を接ぎ木することに触れた初めての例で、接ぎ木を農業生産の向上等の目的を説明するために引き合いに出しているのではなく、その行為自体に重要性を見出しているとされる。これまでウェルギリウスの接ぎ木に関する記述は、古代ローマ世界における接ぎ木や種の交配という「自然に対する人間の行き過ぎた関与」に対する懸念を潜ませているとされてきた。しかしLoweは、「接ぎ木」に関する様々な著者による文献史料上での言及を見ていく中で、古代ローマ世界において接ぎ木という行為はネガティブに捉えられておらず、むしろ生命の不思議として、あるいは生産量を増やす有用な手段として好意的に受け止められていると結論付けた(参照:Lowe, D.(2010)‘The Symbolic Value of Grafting in Ancient Rome’, TAPA vol.140(2):461-488)。

七種寄木が自然に根付いたものなのか、あるいは接ぎ木によるものなのかを問うのは野暮である。ただ、一本の木に異なる種類の樹木が寄生することを不思議に思い、その木について記録し、あるいは神聖なもの、特別なものとして捉えるのはどの国でも共通するようだ。もしかすると、私たちは古代ローマの人々と風神の威徳により春日大社に導かれたのかもしれない。

フランス植民地と音楽──もう一つの楽曲解説

安川 智子

音楽研究者に付随する仕事の一つに、楽曲解説がある。コンサートで演奏する曲目についての情報を、あらかじめ聴く人に提供するために執筆するものである。音楽研究者とはいえ、油断すると音楽実践の現場からどんどん離れてしまう自分にとっては、音楽作品に正面から向き合う大切な機会だ。最近は、1曲ずつの解説だけでなく、演奏会のプログラム構成自体に1回きりの意味を見出し、作品相互の関連性を意識するよう期待されることが増えてきた。

つい先日には、2019年4月21日に行われる東京交響楽団第669回定期演奏会(秋山和慶指揮)の解説を脱稿した。アンドレ・ジョリヴェの《ピアノ協奏曲》(1951年初演)、レイモン・ルシュールの《マダガスカル狂詩曲》(1946年初演)、そしてジャック・イベールの《寄港地》(1924年初演)という依頼である。少し調べるだけで、第二次世界大戦前後におけるフランス植民地と地中海沿岸が色鮮やかに立体化されてゆく。思えば地中海学会に所属しているものの、自分が研究しているフランス音楽はパリを中心に展開することが多く、パリと地中海はまるで別世界である。この好機をいかして、植民地と地中海と音楽について、もう一つの楽曲解説を書きたくなった。

ジョリヴェとルシュールの作品は、1945年に設立されたフランス国営放送(Radiodiffusion francaise)から、植民地にインスピレーションを受けた作品として依頼を受けて作曲されたものである。ラジオという媒体が、パリ・オペラ座、パリ音楽院に続いて、フランス「国家」と音楽の結びつきをまざまざと見せつけているようだ。異国的な旋律だけでなく、多種多様な打楽器とリズムを用いた「植民地」の音楽表現は、ビゼーやサン=サーンス、ドビュッシーの頃とは明らかに異なる。絵画のような色彩的美しさではなく、身体に迫りくる、激しく鋭い音の躍動である。イベールの《寄港地》はいまだドビュッシーの延長にある。第 2曲「チュニス−ネフタ」(チュニジア)はジョリヴェやルシュールに比べて、なんと控えめな、そしてためらいがちな植民地の表象だろうか。

作曲家たちがフランスの植民地政策をどのように思っていたかは、音楽からは推察できない。ただ、「現実の音」で彼の地の魅力を表現したまでである。しかし1931年のパリ植民地博覧会から連続的に、国は植民地帝国としてのフランスを、大々的に正当化しようとしていた。そのような時代性が、音楽に刻印されている。

一方で、音楽を通じて──正確には音楽以外の力を借りて──植民地(支配される側)への共感を示し、痛みを共有した作曲家もいる。たとえば《マダガスカル島民の歌》(1926年初演)を作曲したモーリス・ラヴェル(フランス・バスク地方出身)や、《マノン・レスコー》(1893年初演)を書いたジャコモ・プッチーニ(イタリアのルッカ出身)だ。《マダガスカル島民の歌》は18世紀のフランス植民地出身の詩人エヴァリスト・ド・パルニーの詩に付曲した歌曲であり、《マノン・レスコー》は、やはり18世紀のフランス人聖職者・小説家、アヴェ・プレヴォの小説に基づくオペラである。

マノンの物語を、フランス植民地と結びつけて記憶する人はそう多くはないだろう。実際原作の『マノン・レスコー』は何よりも、カトリックとジャンセニスムの間で葛藤する騎士デ・グリューが主人公である。プッチーニに先立ち、すでにこの題材に基づくオペラ《マノン》(1884年初演)を成功させていたジュール・マスネは、マノンが好む宝石や賭け事といった俗世界と、サン・シュルピス神学校にいるデ・グリューの聖なる空間を音楽で強調して対比させた。フランス人マスネにとっては、その対比こそが分かりやすい問題軸だったからだ。したがって、数々の罪(実際は無邪気な快楽追及の延長だった)に問われたマノンがアメリカ追放処分となり、アメリカの荒野で息絶えるという原作のラストシーンは、マスネのオペラにおいて、ル・アーヴル港への途上に差し替えられている。

しかしプッチーニはその先を引き受けて、劇的に拡大してみせた。プッチーニ《マノン・レスコー》の一番の見どころ(聴きどころ)は、第3幕の売春婦点呼の場面である。アメリカ行きの船に乗り込む囚人としての売春婦が一人一人読み上げられるなかに、可憐なマノンがいる。デ・グリューは気を狂わせんばかりに、自分も船に乗せてくれ、と訴える。この場面をこれほど感動的な音楽で彩ろうとは、マスネには思いもよらないことだったろう。アメリカとはすなわち、北米ルイジアナのフランス植民地、ヌーヴェル・オルレアン(ニューオリンズ)を意味する。そして売春婦たちの国外追放は、実際1717〜21年に史実として行われたことだった。植民地における結婚要員として送られたのである。

フランス植民地の歴史は、多くの問題を抱えたまま、現在のフランス共和国の隅々に根をおろしている。それでも「植民地の表象」は美しい。この矛盾をどう解くべきか。

自著を語る99

『ミケランジェロ研究』

中央公論美術出版 2018年 8月 264頁 2,700円+税 カルロ・デル・ブラーヴォ著 甲斐教行訳

カルロ・デル・ブラーヴォ(1935-2017年)は1981年から2008年までフィレンツェ大学文哲学部正教授として近世美術史を講じてきたので、わが国にもその謦咳に接した研究者は多い。伝説的な木曜午前のアトリビューション演習では、忘れられた作家も大巨匠も分け隔てなしに、絵画・彫刻・素描に写真までも含んだ20点の作品が独自の審美的視点から紹介された。また週二回の特論講義は「包括的図像解釈」の手法を用いたオリジナルの研究成果の披瀝の場であった。「単独では特定の意味を定めがたい図像も、その芸術家の一連の作品が内在させる思想的、道徳的文脈を見極めることによって、固有の意味解釈が可能になる」。普通なら見過ごしがちな視線・身振り・銘文・装飾部分などの作品細部の徹底的な再検討によって裏付けられたその観察眼は、芳野明氏により熟練した職人の「使い込まれてはいるが驚くほど鋭い切れ味を備えた」道具に譬えられた。

訳者はこの著者の論考を『五浦論叢』(茨城大学五浦美術文化研究所紀要)に少しずつ訳出してきたが、2016年にレオナルド論を含む『美の顕現──ルネサンスの美術と思想』(中央公論美術出版)を、昨年8月末にミケランジェロ論七本とラファエッロ論一本を選んだ本書を刊行し、長年の宿願をようやく一部果たせた思いでいる。

本書で最初に執筆された「想像力の諸段階」(1993年)では、システィーナ天井画のトロンプ・ルイユによる立体表現が、奥から手前へと、建築、絵画、彫刻、自然界の美(男性裸体像)、霊界の徳(預言者・巫女)の順に増加するという、ネオ・プラトニズム風の段階的上昇構造を指摘し、芸術家の内面のヴィジョンにおける優先度と対応させた。つまりミケランジェロの想像力の中で、絵画より彫刻が、肉体美より霊性徳がより大きな割合を占めると解釈されるのである。以下同様に、ロッソ、ヴァザーリ、サルヴィアーティからポッチェッティ、アンニーバレ・カラッチ、ピエトロ・ダ・コルトーナに及ぶ16〜17世紀壁画装飾に体系的読解の可能性が提唱される。シアマン『オンリー・コネクト……』刊行の翌年に世に出た本稿の視点は、天井画を観者との空間的・心理的関係に基づいて分析したシアマンへのデル・ブラーヴォ流の返答と映る。両者はこの頃、16世紀肖像画やアンドレア・デル・サルトの画中人物の身振りの解釈をめぐっても議論を戦わせているのだ。

1505年から1542年に至る《ユリウス二世墓碑》の諸案は、各時点での図像プログラムの再構成を伴いつつ、この教皇の人間性を踏まえて解釈される。とりわけ、従来「奴隷像」の一体とみなされてきた《アトラス》を未完成の「勝利像」とする新提案は傾聴に値する。そして《ウルビーノ公ロレンツォ》(《メディチ家墓碑》)には、通説のように頬杖をついて「観想に耽る」のではなく、右手で「低き対象」を拒絶するとともに、左手で鼻孔を覆い、麝香の染みたハンカチで「低き対象」が放つ悪臭から身を守っている、という独創的な解釈が示される。

「署名の間」壁画群では、ウィトルウィウス翻訳を依頼するなどラファエッロが世代を超えた友情を育んだ人文学者ファビオ・カルヴォを助言者に想定しつつ、《聖体の論議》に委嘱主ユリウス二世の思想を、《アテネの学堂》と《パルナッソス》──とくに芸術をテーマとした後者にラファエッロ独自の思想を読み取っていく。

通常ウェルギリウスとされる月桂冠を被った詩人をプロペルティウスと同定し、ホメロスの叙事詩よりもミムネルモスの抒情詩こそ愛に関して優位を占めると結ぶ解釈は、ラファエッロ芸術の優美な特質と呼応しつつ圧巻の詩的交響の世界を奏でていく。従来の人物同定を白紙に戻した新解釈を通して、画中人物たちの間に空前絶後の意味の連鎖が再構築される。

しかもこれらの個性的な解釈を、デル・ブラーヴォは通常の学術論文の形式ではなく、極度に簡潔な散文詩のような文体で提示する。わずかな紙数に大著にも匹敵する神学的・思想史的・文献学的消息が凝縮されているにもかかわらず、煩雑な論証は省かれ引用や文献指示も最小限にとどまる。これほど翻訳者泣かせの文章もないが、図版を大幅に補い、訳註を付し、序文と巻末解説に加え、各論文の冒頭に一頁の内容紹介を配することにより、少しでも理解の助けになるよう努めた。

「20世紀最高の知性の一人」(高梨光正氏)とも評されながら全体像がいまだ十分に知られていないデル・ブラーヴォ。その比類なき批評的冒険は、実証主義的な今日よりむしろ未来の読者によりよく訴えかけるのではなかろうか。本書がそのための礎石となってくれれば編訳者としてこれに勝る喜びはない。

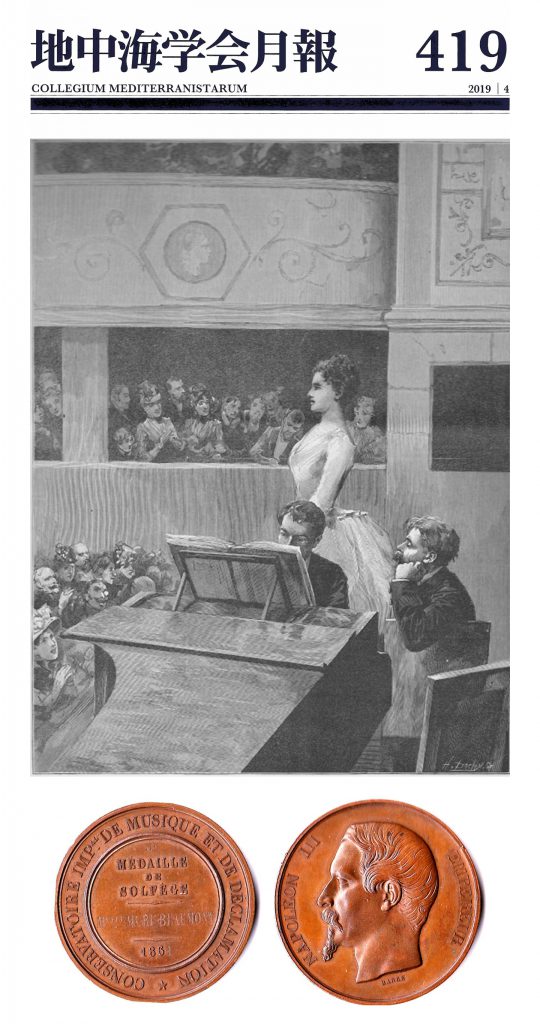

表紙説明

地中海の〈競技〉 2:演奏の妙を競う/上田 泰史

第一位9秒81、第二位9秒89──これは2016年リオデジャネイロオリンピック男子100m決勝の記録である。陸上競技のように百分の一秒単位でも勝敗が決すればよいが、一定水準以上の演奏となると、優劣の判断が難しい。何しろ、表現や感性を測る標準的な物差しなどないのだから。それでも人が古代より演奏の妙を競わせてきたのは、当世最高のものに触れてみたい、あるいは他の名手に優越したいという人間の性のなせる業だろう。

音楽史上、演奏対決の逸話は少なくない。ことに鍵盤楽器に関してはこの種の話題が豊富だ。ヘンデル対スカルラッティ、バッハ対マルシャン(これはフランスの名手マルシャンが「逃亡」したために実現しなかったとされるが、真相はよく判っていない)、モーツァルト対クレメンティ、ベートーヴェン対シュタイベルト等々。ことに1837年にパリで行われたフランツ・リストとジギスモント・タールベルクのピアノ対決は、「象牙の決闘」として知られる(当時、ピアノの鍵盤には象牙が用いられていた)。パリのイタリア人亡命貴族ベルジョヨーゾ大公妃は、自らのサロンでいがみ合う二人を和解させようと、敢えて両人を対決させることを思いついたのだ。演奏を終えた二人を彼女はこう讃えた。「タールベルクは世界一のピアニスト、リストは世界で唯一のピアニスト」。

ところで、制度として組織的な音楽の競い合いが行われるようになったのは、1795年にパリ国立音楽院が創設された頃からだ。19世紀、演奏家を志すフランスの若者たちは、まず10歳前後でソルフェージュのクラスに入ることが多かった。表紙の下図は、1861年にミュール=ボーモン嬢に授与されたソルフェージュの3等メダルである。第三帝政期のメダルとあって、ナポレオン3世の横顔が見える。ソルフェージュの学習を終えると、生徒たちは各々声楽や楽器のクラスに登録する。6月の後期末試験では、生徒たちに修了選抜試験(コンクール)への参加可否の判断が下された。担任教授が参加を認めると、夏の盛りに音楽院大ホール(現在、フランス国立高等演劇学校附属ホール)で行われる公開修了選抜試験に臨んだ。表紙上図は1886年に『ル・モンド・イリュストレ』誌の表紙を飾った声楽クラスのコンクールのひとこま。観客席では、娘の両親が固唾を飲んで見守っていたことだろう。受賞者の名前は一般新聞や音楽雑誌でも報じられるので、生徒の受賞は本人だけでなく、一族の名誉でもあった。

授賞式後、一等賞受賞者は方々のサロンに招待され、音楽界や財界の名士たちと人脈を築き後ろ盾を得る。歌手であれば劇場デビューへの道が拓かれる。19世紀、音楽院と社交界はいくつもの道で結ばれていた。

ひるがえって、音楽コンクールが国内外に乱立する現代では、あるコンクールで一等賞を得たからといって、パトロンが付くわけではない。それは、社交界や劇場の花形を生む機会というよりは、キャリア形成のための「資格試験」のような役割を担っている。そんな時代にあって、コンクール参加者に試されているのは、技量だけではない。21世紀に音楽家として生きるとは如何なることなのか、世界的視点で個々人の人生観が問われるようになっている。