2021年6、7月号,441号

目次

学会からのお知らせ

第45回総会について

第45回地中海学会総会については、月報440号の「学会からのお知らせ」でもお伝えしたとおり、書面審議にて進めております。

総会議決権をお持ちの会員の皆さまに6月15日ころ、2020年度事業報告、2020年度収支決算、2020年度監査報告、2021年度事業計画、2021年度収支予算に加えて、新会長と役員の選出に関する常任委員会提案の審議をお願いする議案書をお届けいたしました。

現在、ご返送下さった票決ハガキの集計作業を進めております。集計結果については、学会ホームページおよび次号の月報にてお知らせいたします。

8月研究会

発表者の健康上の理由で延期になっていた6月12日分の研究会を下記の通り開催します。

すでに参加をお申込みいただいた方々には、事務局からあらためてZoomのアクセス先をお知らせしますが、新たに参加を希望される方は、学会ホームページ・トップページのNEWS欄「研究会のお知らせ(8/7)」に掲載されているGoogleフォームにて参加登録の手続きをお願いいたします。後日メールで詳細についてご連絡いたします。

テーマ:トリグリフを有する祭壇──地表近くに計画された構築物

発表者:川津彩可氏(早稲田大学理工学術院総合研究所 招聘研究員)

日 時:8月7日(土)午後2時より

会 場:Zoomオンライン会議システム

参加費:無料

9月研究会

下記の通り研究会を開催します。

参加を希望される方は、お手数ですが、学会ホームページ・トップページのNEWS欄「研究会のお知らせ(9/4)」に掲載されているGoogleフォームにて参加登録の手続きをお願いいたします。参加登録をされた方には、後日メールで Zoomアドレス等の詳細についてご連絡いたします。

テーマ:モロッコにおける国民統合──ベルベル人の帰属意識

発表者:金子直也氏(拓殖大学大学院経済学研究科博士後期課程)

日 時:9月4日(土)午後2時より

会 場:Zoomオンライン会議システム

参加費:無料

モロッコにおいては現王朝の長期継続とシャリーフとしての正統性が、国民国家の枠組みや忠誠心を育みやすい土壌を提供したとされる。しかし、人口の過半を占めていたベルベル人の多くは、保護国化前は王権支配下になく、立ち位置は20世紀初頭の混乱期、保護領統治者との関係、独立の過程を通して変化していった。国民統合への王室の長期継続や宗教的正統性の効用はどうであったのか、むしろ、ベルベル人の帰属意識が部族・地域からモロッコ全体に徐々に移っていったことで形成されたのではないか。この問題について検証・考察する。

第5回常任委員会

日 時:2021年4月10日(土)16:35~18:58

会 場:Zoomオンライン会議システム

報告事項:第45回大会について/研究会について/企画協力講座について/城南島倉庫の学会誌等処分について

審議事項:第45回大会の12月延期について/第45回総会について/2020年度事業報告・決算について/2021年度事業計画・予算について/2020年度地中海学会賞およびヘレンド賞について/学会ホームページのリニューアルについて/「個人会費割引B」の適用について/会長・役員の改選について

第6回常任委員会

日 時:2021年5月18日(火)~22日(土)

会 場:メールによる開催

報告事項:12月に第45回大会を対面開催できない場合の対応について/城南島倉庫の学会誌等処分について

審議事項:2020年度決算について/役員の改選について/「個人会費割引A」の適用について

研究会要旨

ゴルドーニの『スタティーラ』

──演劇改革の萌芽

大崎 さやの

イタリアのオペラには、アレクサンダー大王の妻スタティーラや、それ以外のスタティーラを主人公とする、さまざまなオペラが存在している。ヴェネツィア出身の劇作家、カルロ・ゴルドーニ(1707-1793)も、劇作家としての修業時代の1741年に、オペラ・セーリアの台本『スタティーラ』(Statira)を執筆している。本発表ではゴルドーニ以前のオペラ台本のスタティーラ像とゴルドーニの主人公を比較し、時代の異なる複数の作家によるスタティーラ像の変遷を見ることで、ゴルドーニがこのオペラで他とは異なるどのようなスタティーラ像を描こうとしていたのかを論じた。また、『スタティーラ』という作品に、彼の演劇改革の理念がどのような形で表れているのかを探った。

現存するオペラ台本の中ではスタティーラが主人公の最初の作品と考えられる1656年初演の『ペルシャの王女ラ・スタティーラ』(La Statira Principessa di Persia)で、作者のジョヴァンニ・フランチェスコ・ブゼネッロは、スタティーラを父王や恋人に従順な若い王女として描いた。一方、物語を動かすのは専ら男性の登場人物で、作品ではスタティーラよりもむしろ彼女を取り巻く男性達の敵対心や、信義、忠節といった徳が問題とされている。

枢機卿ピエトロ・オットボーニによる1690年初演の『ラ・スタティーラ』の台本には、女性を誘惑者とし、悪に引きずり込む存在だとする、当時の聖職者によく見られた女性観が反映されている。その一方でスタティーラに関しては、そもそも恋愛や結婚に興味がない、誘惑者とはほど遠い人物として描かれている。彼女は父王の言いつけに従順で、寛大で優しい聖母マリアのような、徳の高い女性とされている。

アポストロ・ゼーノは、ピエトロ・パリアーティとの共同台本による1706年初演の『スタティーラ』(Statira)で、スタティーラを、心が強く一途で寛大な、徳高き女性として描いている。また行動的な人物としても描いているが、彼女の行動を促しているのはひとえに父の遺志であり、また敵王の同意なくしては行動できないという部分で、彼女はもっぱら受け身の立場に置かれている。ゼーノのスタティーラは、一見行動的に見えるが、ブゼネッロやオットボーニの作品で描かれた女主人公同様、無力な存在である。

バルトロメーオ・ヴィットゥーリは1713年初演の『アレッサンドロの未亡人スタティーラの変わらぬ心の勝利』(Il trionfo della costanza in Statira, vedova d’Alessandro)で、スタティーラを子持ちの未亡人に設定した。前3作のスタティーラが、いずれも父に対して従順で変わらぬ心を示していたのに対し、ヴィットゥーリ作品では恋人に対する忠節が徳として称揚され、スタティーラは寛大で徳高き王妃として描かれている。また、スタティーラとそのライバルの未亡人という、2人の未亡人の自由恋愛が描かれている点が新しい。

ゴルドーニは『スタティーラ』で、ヴィットゥーリ同様、主人公を子持ちの未亡人に設定した。彼のスタティーラは、自分の気持ちを優先する女性で、従順さや寛大さはなく、王妃として尊敬されるような高貴な「美徳」には欠けている。また、ブゼネッロ以外の以前の台本では描かれていた、スタティーラともう1人の女性のライバル関係は、ゴルドーニの作品には見られない。彼は従来のオペラ・セーリア作品に典型的に見られる、忠節や信義といった「徳」の描写や、恋のライバル関係を描くことを、敢えて避けたものと思われる。ゴルドーニは従来のオペラ作品に見られるような、明らかに虚構の存在である高徳な人物は描かず、むしろ気持ちが変わりやすく、寛大でも立派でもない、不完全な人物を描いている。彼は自らの演劇改革の理念とした、舞台では「世界で起こることの模倣」をすべきとする考えを実践し、彼の後の喜劇に見られる「世によく見られるような」人物造型の手法をすでに模索していたのではないかと考えられる。オペラ・セーリア改革で唱えられていた古典主義演劇の規範、すなわち劇においては現実のあるべき姿、「真実らしさ」を現出すべしとする考えに対し、彼は「真実らしさ」の規範に沿うのではなく、「世界で起こることの模倣」を行うという、新たな演劇改革の理念を、すでに実現しようとしていたものと思われるのである。実際、ゴルドーニのスタティーラは、彼が演劇改革に着手した1748年の喜劇『抜目のない未亡人』(La vedova scaltra)の主人公ロザウラとよく似ている。夫の死後、意欲的に新しい恋愛に乗り出すロザウラは、旧弊な価値観に縛られず、自分の気持ちを優先して生きる姿勢を、スタティーラから受け継いでいる。ゴルドーニは、オペラ・セーリア『スタティーラ』において、後の喜劇で行っていく改革を、すでに実践していたのである。

ミケランジェロ、ロダン、ポロック

――ミケランジェロ生誕又は没年記念に因む関係――

小佐野 重利

昔日の巨匠たち(オールドマスターズ)の生年や没年を記念する催事は、1528年のデューラー没後100年ごと、1640年のルーベンス没後半世紀ごとにおこなわれた記念催事のように巨匠の生地などで行われていたが、1875年にフィレンツェで開催されたミケランジェロ生誕400年記念催事まで、巨匠の作品の回顧展が一緒に開催されることはなかった。こう指摘したのは、故フランシス・ハスケルである(死後出版The Ephemeral Museum: Old Master Paintings and the Rise of the Art Exhibition, Yale University Press, 2000, pp.98-101)。筆者はハスケルが亡くなる前、1999年にピサ高等師範学校で行ったイタリア語連続講演の講演録(Antichi maestri in tournée)が同校から刊行されていて、最初にそれから情報を得ていた。

ハスケルによると、同年のフィレンツェでの記念催事は、イタリア王国が誇る「国民的な芸術家」に祭り上げられたミケランジェロに捧げられ、汎欧的な反響を呼んだ。それが、芸術家の生誕あるいは没年記念祭と回顧展が一緒になった最初の試みであった。生誕400年記念祭にはイタリア国王をはじめ、各地からはもちろん、世界各都市、はてはリオデジャネイロから、代表団が送り込まれるというイタリアの国家的な祭典であった。一方、回顧展の3会場は、2年前に巨像の《ダヴィデ》がシニョリーア広場から移されたアッカデミア美術館、ミケランジェロの甥の子孫が代々住み、残されたミケランジェロ作品を管理するカーサ・ブオナローティ邸(美術館)、それにミケランジェロに関する歴史文書を保管する古文書館である。

フランスのアカデミーでは、19世紀前半からミケランジェロへの傾倒が高まりを見せていた。スタンダールの『ミケランジェロの生涯』、『ガゼット・デ・ボザール』誌主幹でアカデミー会員シャルル・ブランの同誌掲載のミケランジェロ研究や、彫刻家ジャン・バッティスタ・カルポーの心酔ぶりが伝わっている。

パリの彫刻界に新風を吹き込むことになるオーギュスト・ロダンは、ルーヴル美術館でギリシア彫刻を研究していたが、ちょうどブリュッセルに滞在した際にフィレンツェのミケランジェロ生誕記念祭のことを知り、75年冬から翌年にかけ、妻とイタリア旅行をしてフィレンツェ、ローマを訪れる。

フィレンツェでは、ミケランジェロの《メディチの聖母子》の模写をはじめ、サン・ロレンツォ聖堂新聖具室(メディチ家礼拝堂)には1週間をかけ、墓碑彫刻の研究に没頭、ローマではミケランジェロのシスティーナ礼拝堂壁画を素描に写し取っている。ロダンは、1906年にエミール・アントワン・ブローデル宛ての手紙で「アカデミスムからの私の解放は、ミケランジェロによってであったMa libération de l’académisme a été par Michel-Ange」と述懐している。ロダンによって、ミケランジェロの〈古典主義〉は、新しい〈古典〉に刷新されたといえる。

2014年4月にフィレンツェ市庁舎(ヴェッキオ宮殿)で、展覧会The Fury of Figure. Jackson Pollock and Michelangelo combinedが開催された(カタログ、Giunti 2014)。これはミケランジェロ没後450年を記念した企画展である。タイトルにあるthe fury of figureは、ミケランジェロの人物像の造形的な特徴を評するのに使われるLa terribilità della figura(像の激怒した迫力あるさま)の英訳である。ジャクソン・ポロックは、カリフォルニアから1930年にニューヨークに出て、アーツ・スチューデント・リーグに通い、1935年までリーグの教師であったアメリカ主義の画家トーマス・ベントンから、造形芸術における素描の基本とその重要性を教え込まれる。1930年頃ポロックは「ミケランジェロのように彫りたい」と言っていたと伝えられているが、真偽は定かでない。彼の彫刻作品も少ない。

アメリカ抽象表現主義の旗手になる前の彼のスケッチ帖3冊が残っている(ニューヨーク、メトロポリタン美術館所蔵)。それは、主にミケランジェロ《システィーナ礼拝堂壁画》等からの自由模写素描からなる大型2冊(1937~39年)と小ぶりの1冊(1938~41年)である。

スケッチ帖は、前述のポロックの発言の裏づけになるかもしれない。システィーナ礼拝堂壁画の白黒写真から自由奔放にグラファイトで模写し、時には色鉛筆で彩色までしている。当時は大恐慌時代であって、ポロックは連邦芸術プロジェクトのために働き、1935年にニューヨーク市緊急レリーフ事務所に石工助手(stone-cutter’s assistant)として雇用され、公共モニュメントの修復に携わる。ミケランジェロが大理石採石場から彫る大理石を選び、全身を使って平鑿で彫刻したそのタイタニックな骨折りを体験する。これが、ポロックのアクション・ペインティングの制作姿勢に受け繋がれたことは疑いない。ポロックがミケランジェロの天井画の「イニューディ(裸体人物像)」に見出したエネルギーにあふれる動勢、圧倒的な迫力(fury)がイーゼルから解き放たれたポロックの革新的な絵画の源泉となった。(以上、2020年7月19日にアーティゾン美術館で行った地中海学会土曜講座の内容を改稿した。)

カッパドキアの聖堂に思いをはせる

本庄 有紀

世界には、新しく見つけ出される遺産と消えゆく遺産がある。筆者がそれを目の当たりにしたのは、2016年から2017年にかけて、トルコのカッパドキアにおいてのことであった。

トルコの首都アンカラから南東に約220㎞、アナトリア高原中央部に位置するカッパドキアは、ネヴシェヒル、アクサライ、ニーデ、カイセリ、クルシェヒルを含めた地域を指す。エルジェス山やハサン山などの火山によって形成された凝灰岩層をもつカッパドキアは、長い年月をかけて風化し、キノコや尖塔の形をした奇岩が林立する地となっており、そうした地形の中にキリスト教徒の修道生活を目的とした数多の岩窟聖堂が掘削された。同地での修道生活は、4世紀にケサリア(現カイセリ)にカッパドキアの三教父が現れ、その1人バシリオスが東方キリスト教の修道生活を律するための規則『修道士大規定』を著し、共住修道制の礎を築いたことに端を発する。その後中期ビザンティン期(9世紀~12世紀)の修道文化の興隆を経て、現在1,500以上の岩窟聖堂が残り、そのうち250強の聖堂に壁画が残存している。カッパドキアは、726年から843年のイコノクラスム(聖像破壊運動)以前の作例も含めた中期ビザンティン期の壁画を多数確認し、同時代の図像の変遷を体系的にたどることのできるほとんど唯一の地である。

これらの聖堂は、フランス人イエズス会士ギョーム・ド・ジェルファニオンによって初めて調査研究され、カッパドキアにおけるビザンティン美術研究の礎が築かれた。カッパドキアの踏査は1925年から1942年の間ジェルファニオンによって、また1960年代にはニコール・ティエリーとミシェル・ティエリー夫妻によって大規模に行われ、発見された聖堂はナンバリングされ、体系的にまとめられた。

しかしこれら1,500を超える聖堂が、カッパドキアの聖堂のすべてであると断定することはできない。カッパドキアには未だ報告されていない聖堂が眠っていると考えられている。ウフララ渓谷の例を挙げてみよう。

アクサライから南東約40㎞に、ウフララ渓谷と呼ばれる地帯は存在する。同地はハサン山から噴出した玄武岩や安山岩が割れて陥没したことで形成された渓谷であり、約14㎞に渡る100~150mのほぼ垂直の崖の両岸に約20の岩窟聖堂が確認されている。比較的湿潤で、谷底には夏でも水が流れ、灌木や高木が生い茂る環境となっているが、このことが聖堂踏査を困難にしている。岩窟を探そうにも、生い茂る背丈以上の木々によって見通しが悪く、崖に近付こうにも、乾燥地特有の鋭い棘をもった植物や、崖から崩れ落ちた岩石が行く手を阻むのである。よしんば崖に近付けたとしても、時にはロッククライミングに挑戦することを強いられる場合もある。そして漸く見つけた岩窟が、果たして聖堂なのか、倉庫や鳩小屋、蜜蜂小屋などといったものなのかを容易に判断することはできない。こうした状況から、同地には未発見の聖堂は少なくないと推察されているのである。

実際、筆者は壁画の残る聖堂を発見することがあったが、それは同地の聖堂を網羅的に扱った先行研究や、現地の者に確認しても、認知されていない聖堂であった。同聖堂については、『エクフラシス(早稲田大学ヨーロッパ中世・ルネサンス研究所紀要)』第8号(2018年)ほか、いくつかの場所で発表する機会を頂いた。

一方で、カッパドキアには現在風化によって失われ続けている聖堂も存在する。同じくウフララ渓谷の西岸に穿たれたピュレンリ・セキ・キリセを例に挙げたい。

同聖堂は「入口」とされる部分が北向きにあるが、2016年2月の時点でそこには既に大きな岩壁の崩落の跡がうかがえた。前室と思われる場所は北壁が完全に崩落しており、半ば吹きさらしの状態であった。聖堂へのアプローチは、近年整備されたものと思われる階段を使った。「入口」から入って左手に設けられた通路をくぐると、内部には2つの身廊と、その奥にアプシスが設けられていた。外に近い北側の身廊の壁全面に10世紀初頭から12世紀の間のものとされる壁画が残されていた。2016年に訪れたとき、聖堂の「入口」の崩落部分から北側身廊の北壁と天井を通り、東端のアプシスを横断するように、大きく深い亀裂が走っており、亀裂に沿って一部壁画は剥落していた。岩盤を断つかのようなその深い亀裂が裂けていったのであろう。2017年9月に再びウフララ渓谷を訪れた際には、同聖堂は跡形もなく崩落していた。

カッパドキアの聖堂研究は黎明より約100年という比較的新しい分野であり、対象となる聖堂の全体数すら変化していく。容易に現地へ訪れることのできない今この瞬間、その数が増えていることを願うが、消えゆくものの方が多いだろうことは、誠に遺憾なことである。

シチリア島の記憶

──シャルル・ダンジューという「国王」──

高橋 謙公

日差しが強くも、海風涼しい地中海の中心に浮かぶ島、シチリア島は波瀾の歴史を抱えた島である。この島に栄えた王国の長い歴史には、華々しい時代から暗澹とした時代もともに刻まれているが、その足跡は多くの歴史家たちを魅了してきた。この王国史の重大な分水嶺となった事件のひとつ、それが1282年の「シチリアの晩禱事件」である。今日では地ビールの商品名にもなっているこの事件は、地中海世界全体を巻きこむ政治的激変を引き起こし、1人の君主の運命を変えてしまった。その渦中にいた「シチリア王」シャルル・ダンジューは、同時代の人々や後世の歴史家によって、毀誉褒貶含めて多様な評価が加えられた君主であって、興味深い人物である。

1245年の第一リヨン公会議以後、教皇とシュタウフェン家の皇帝との対立は頂点に達しようとしていた。そして、シュタウフェン家への対抗馬として、シャルルはイタリアにやってきた。1266年、彼はローマでシチリア王に戴冠された。しかし、一時は教会の守護者として賛美され、武勲を馳せた彼の治世は、やがて劇的な終幕を迎えるのである。晩禱事件はまさにその一幕であった。事件の語り口は、いつも次のように始まる。

シチリア島のとある婦人が、パレルモ郊外に位置するサン・スピリト教会で、フランス人兵士から暴行を受けた。そこに駆けつけたシチリア島民によって、そのフランス人兵士は殺された。その一件を契機にシチリア島民は、「フランス人に死を」と叫び、夕刻の祈りの鐘の音vespriとともに、虐殺を繰り広げたのである。

のちにジュゼッペ・ヴェルディがオペラの題材としたこのエピソードについて、複数の同時代の叙述史料が同様の記録を残している。近代歴史学においてもまた、歴史家W.A.パーシーがこの暴動をシャルルが敷いた苛政に対するシチリア島民の「革命」として描いたように、この事件はシャルル治世の評価指標となった。実際、シャルルの対外遠征のための費用を賄うために、シチリア島民が重税に苦しんだことは確かである。そうした図式から、ダンテは、シャルル治世を悪政mala signoriaと呼び、後世の歴史家もそれに倣った。シャルルは残虐な暴君であり、文化・政治両面で繁栄を築いたノルマン・シュタウフェン治世を辱め、シチリア王国の衰退を招いた張本人だというのである。

しかし、そのような悪名が広がる一方で、14世紀のカタルーニャの年代記作者ラモン・ムンタネーは、13世紀の地中海世界で最も強力な君主の1人としてシャルルを挙げている。

実際にシャルルは、イタリア半島中北部では同盟を築き、ローマのセナートル職にまで就いた。バルカン半島ではアドリア海沿岸の都市を足掛かりに深く内陸へと侵攻し、1274年にはアルバニアの王を自称した。また1270年に行われた兄の聖王ルイ9世のチュニス十字軍に同行し、結果マグリブのハフス朝からの貢納金を獲得した。さらに1277年にはイェルサレム王位を得た。1282年に計画されたビザンツ遠征は、その延長線上にあった。

このようにして、シャルルはその視線を常に外国へと向け、加えて王国の首都を従来のパレルモからナポリへと移した。これらの事実から、シャルルはシチリア島に無関心であった、そのためにシチリア島民からの反感を買った、と主張する歴史家もいる。しかし、シャルルは、対外的な政策を進めるにあたって、シチリア島やその周辺の島嶼に対して、背を向けることはなかった。国王代理や港の管理役人を派遣しては、島の管理を徹底させた。島やその港を管理することで、諸外国勢力の助力を容易に得ることができると彼は知っていたからである。そこに、彼が地中海世界を舞台に活躍する、権力の源泉があったのではないだろうか。

「シチリアの晩禱事件」とシャルル治世の関係は、2000年代に入ってから大きく見直されている。地中海史家デイヴィッド・アブラフィアは、晩禱事件について次のように問いかける。「シチリア島民の怒りと暴動の理由はシャルルの悪政か、それともノルマン・シチリア王国から続く統治の限界か」と。限られた手がかりから、この問いを克服することは容易ではないだろう。

島を訪れれば、誰しも異文化併存の情景や豪華絢爛な建築物、その街並みに目を奪われる。そうしたならば、パレルモ王宮のすぐそばに置かれた大聖堂の、その荘厳なファサードに配置された、「歴代シチリア国王」を記した石板にフォーカスしてみて欲しい。16世紀、カルロ5世の時代に作られたこの石板には、地中海世界を席巻した「シチリア王」シャルルの名は刻まれていない。もしかしたらそこには、シチリア島が歩んだ歴史の一場面と、シチリア島民の燻る憤怒の残滓が刻まれているのかもしれない。果たしてシャルルは稀代の暴君だったのだろうか、はたまた不運に襲われた有能な統治者だったのだろうか、石板は我々に謎を投げかけている。

自著を語る102

『互酬性と古代民主制

──アテナイ法廷における「友愛」と「敵意」』

栗原 麻子

本書は、古代民主制下のアテナイ法廷で、家族や友人、そして同胞市民とのつながりが、どのように正当化されて説得にとりこまれていたのかを、「友愛」と「敵意」を軸として考察するものである。主資料としたのは、前5世紀末から前4世紀末にかけて、法廷での陳述のために用意された弁論であった。この機会に法廷弁論との出会いについて振り返ってみたい。

はじめて法廷弁論の存在を知ったのは、ギリシア人の死生観について卒業論文を準備していた4回生の秋のことである。死について考えるなかで、かえってギリシア人の現世への執着を強く意識させられるようになった私は、死にゆく人と、その供養を担う親族のあいだの愛着関係を調べるために、法廷弁論家イサイオスの作品を読みはじめた。指導教官の藤縄謙三先生には、「あなた、よくそんな面倒臭いものを読みますね。法廷弁論は厄介でしょう」と呆れられたが、弁論作品のなかで描かれる、下世話で通俗的で生臭いアテナイ人の群像は、小説のように私を魅了した。

弁論資料にはふたつの顔がある。第1に、法廷弁論は、市民裁判員の説得に用いるために執筆された、法廷にかんするドキュメンタリーな資料である。実際におこなわれた訴訟の記録という点で、弁論資料は、中世史家ル=ロワ=ラデュリが『モンタイユー』で異端審問記録を用いておこなったように、ポリスの人間関係を掘り起こす材料となる。ただし付け加えておくと、異端審問記録が一定の意図と型のもとに作成されたのと同様に、弁論資料が伝えるのは、生の事実ではなく、加工された事実らしきものであるに過ぎない。

そのことが、法廷弁論の第2の顔を導くことになる。今日に残る法廷弁論作品のほとんどは、アッティカ十大弁論家と総称される作家群によって残された古典文学作品でもある。内容の面でも、法廷弁論と新喜劇は、人間類型と規範を共有し、パラレルな関係にあることが指摘されている。弁論は、実際の訴訟に立脚しているという点で記録文書としての性格を持つが、同時に、説得のための法廷劇としての創作性を持っていた。また、アテナイの法廷では、当事者自身が登壇して、1人称で弁論をおこなったので、法廷劇は、必ず当事者目線で書かれていた。本書は、この「語り」としての側面を、弁論の事実性を損なうものではなく、むしろ法廷という劇場を性格づけるものとして積極的に評価して、アテナイ社会の分析に取り込もうというスタンスに立っている。

「語り」の目的は、裁判での勝利であり、裁判の勝利のためには、市民裁判員を味方につけなければならない。だから、法廷弁論は、事件の関係者である登場人物を、市民裁判員の敵と味方に仕分けることをひとつの軸とする。そのため、弁論には、人と人とのつながりと、そこで交わされた感情──たとえば家族や友人とのあいだの親愛の情や、敵意、怒り、蔑視、哀れみ、共感など──が組み込まれ、また市民裁判員の感情を動かすための技術が駆使されることになる。それらの感情も含めて、弁論の描く社会的紐帯と、その弁論がおこなわれた民主制アテナイの法制度の関係性を捉えたかった。

もっとも、そのような方針が最初からはっきりと見えていたわけではない。イサイオスを出発点として、親族関係から、血縁に依らない人的紐帯や市民統合、事件史との関係、感情の利用、さらには法廷という「場」そのものへと、論文をひとつ書くたびに、自ずと次の課題が眼前に現れる。資料に内在的に導かれて一書をまとめることができたのは、幸運なことであった。加えて環境にも恵まれていた。近年「感情史」が注目されているが、すでに私の学生時代に、その基盤はあり、阿部謹也の世間論や二宮宏之のソシアビリテ論といった、愛や絆についての論考が耳目を集めていた。さらに、京都大学文学部の学風も、私の関心を後押しした。藤縄先生は、人文主義者ブルクハルトを敬愛され、ギリシア人の人間性に肉薄するお仕事を重ねられていたが、私が「友愛」について研究しはじめたとき、それを喜んで応援してくださって、最晩年の村川堅太郎先生が友愛に関心を寄せておられることを教えてくださった。弁論はよほどお嫌いなのかと思っていたら、突然、特殊講義で「弁論家リュシアスの世界」を扱われたのは、私にお付き合いくださったのだと勝手に思い込んでいる。後任の南川高志先生にも、歴史の中の人間への強い関心があった。

それに加えて、ちょうどそのころ東京で桜井万里子先生が上梓された『古代ギリシアの女たち』の、女性たちの手をとらんばかりの姿勢が、私の資料との向かい合い方を決定的に方向づけた。長年に渡る本書の成立過程のなかで、弁論に登場する多くの登場人物と親しむことができたことは幸せなことであった。彼ら・彼女らは、私にとって異世界の、困った友人である。

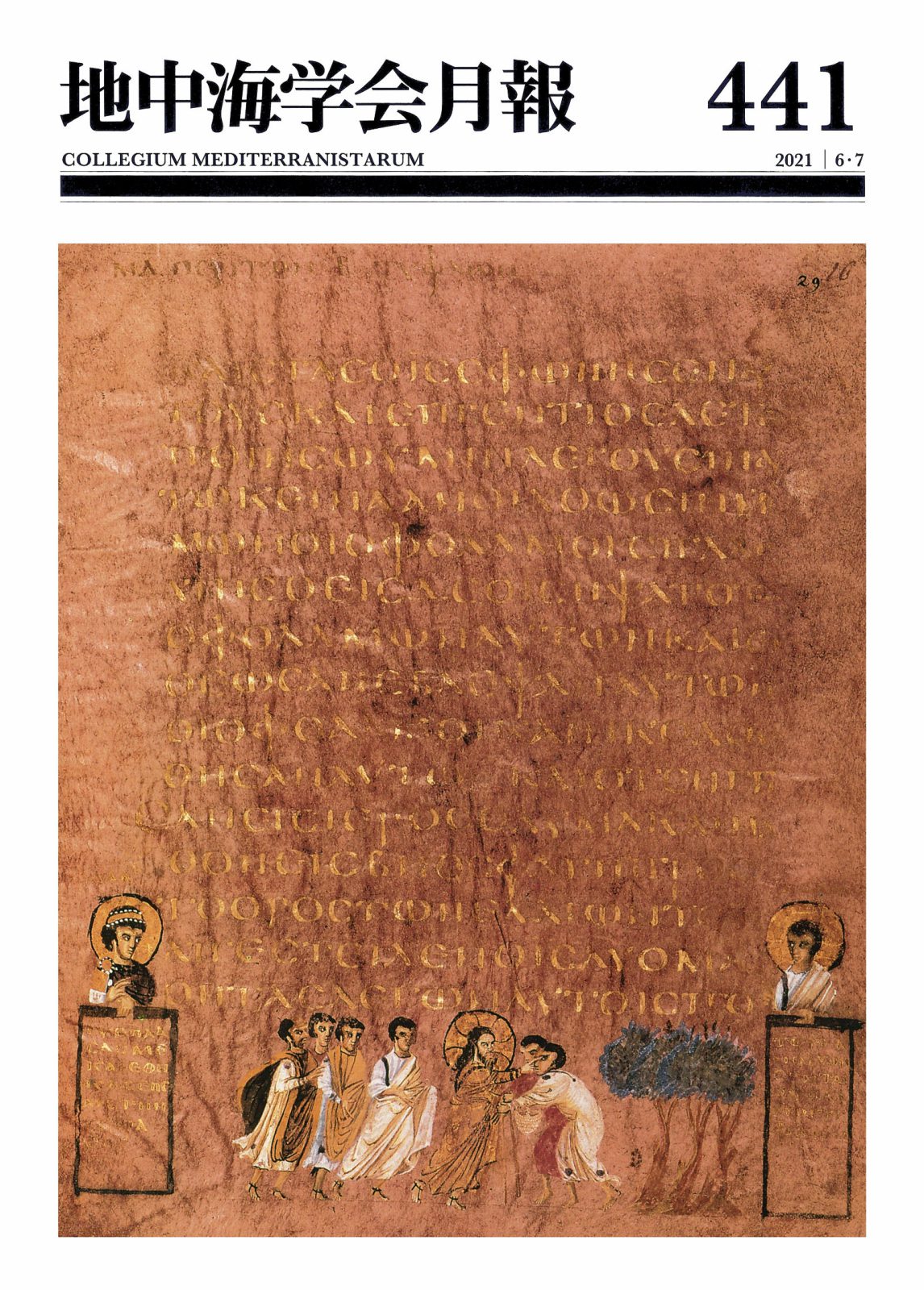

表紙説明

地中海の《癒し》2:イエスによる二人の盲人の治癒/毛塚 実江子

図像は『シノぺ福音書』(パリ、国立図書館、MS suppl.gr.1286)の一挿絵(f.29)、エリコの近郊でイエスが二人の盲人を癒す場面である(f.29マタイ20:29-34)。同写本は1899年に黒海のトルコ側沿岸のシノプでフランス人将校がギリシア人の老婦人から購入した断簡集で、作者や制作地は不明であり、6世紀後半の作例とされているが正確な制作年代も不明である。本文(マタイ7:7~24:12)は紫羊皮紙に金泥のギリシア語大文字書体で記され、1コラム15-16行、約300×250mmのサイズに対し文字は約200×180㎜のなかに配されている。現存する43葉のうち挿絵は5点、いずれもページ下部に枠無しで描かれている。

場面中央、長髪有髯のイエスは十字架模様のニンブスを戴き、黄金の長衣をまとい、右腕を伸ばし盲人の眼に指先を触れている。白衣の盲人の奥に赤い衣の盲人が重なるように描かれ、杖や網籠を手に身を屈めている。右手後景には樹木が、イエスの背後には付き従う群衆らが描かれている。場面左に立つ人物は王冠と紫衣のダヴィデで、右手で発言の身振りをし、左手に下げ広げた巻物には「あなたは私を形づくり、御手を私の上に置いていてくださる」(七十人訳詩編139:5)と記されている。右の人物は巻物に「そのとき、見えない人の目が開く」(イザヤ:35:5)とありイザヤと推定される。いずれも旧約で語られた神の御業とイエスの奇跡を照らし合わせ、イエスが待望された救世主であることを証ししている。

治癒される盲人の目にも人物の白目部分を表す小さな白い点が認められるため、イエスの指先が直に眼球に触れているように見える。この表現は、イエスの意志的な面差しや、足先に体重を乗せ歩み寄り腕を伸ばす動きも相まって、あろうことか目つぶしをくらわしているかのようにも見えてしまう。少なくとも閉じた瞳に優しく手をかざすルネサンス以降の絵画に描かれる治癒のイメージとは異なるようである。

マタイ福音書で盲人の治癒は3か所で言及される(9:27-31、15:30-31、21:14)が、この場面はマルコ福音書(10:46-52)とルカ福音書(18:35-43)の並行記事のため挿絵に選択されたと考えられている。このうちマタイの当該箇所のみが、イエスの手が盲人に「触れる」(20:34)と記述しているのである。ダヴィデの「御手を置く」という言葉からも治癒すべき箇所にじかに触れている描写が肝要であったことが分かる。この挿絵は接触による癒し、「じかに触れること」の恵みと奇跡を印象深く描いているといえよう。

肌で感じ取る「癒し」が再び身近に訪れることを願ってやまない。

[表紙画像出典]John Williams,ed., Imaging the Early Medieval Bible, The Penn State Series in the History of the Book,1998, pl.2.