2021年11月号,444号

目次

学会からのお知らせ

第45回地中海学会大会のご案内

小池 寿子

瞬く間に季節が移り変わり、寒暖の差に冬の訪れを感じる候となりました。新型コロナウィルス感染者が季節の急な移ろいを映すごとく急速に減少し、ワクチン接種も進んでいるとはいえ、未だに先行きの見通せない状況にあります。会場として予定していた大塚国際美術館からも、慎重なご意見をいただき、また鳴門での開催の大きな魅力でもある会食は難しいとのご判断でしたので、9月以来、大会実行委員会、そして常任委員会にて検討を重ねた結果、本年度も、誠に残念ではありますが、地中海学会大会をオンラインで1日のみ、研究発表と地中海トーキングというプログラムで開催することに決定致しました。大塚国際美術館での開催を期して企画した記念講演(「イタリアでの発掘50年」青柳正規)とシンポジウム(「模倣し複製する地中海」仮)は、来年6月に開催予定の大塚美術館での第46回大会に持ち越すこととなります。何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

このような決定により、第45回大会のプログラムは以下になります。

12月11日(土)オンライン開催

13:00 開会宣言

13:10~14:30 研究発表

「COVID-19影響下におけるイタリアの舞台芸術―

演劇とオペラの場合」 大崎さやの

「ランベルト・シュストリスと南ドイツ対抗宗教改革

――16世紀ヴェネツィア派芸術家とフッガー家、オットー――枢機卿の美術パトロネージ」 久保佑馬

14:45~16:45 地中海トーキング

「地中海が見た病と健康(仮)」

篠塚千恵子(武蔵野美術大学)

「古代ギリシアの癒しと健康のイメージー古典期アテネの美術を中心に」

畑浩一郎(聖心女子大学)

「カミュの『ペスト』を読む」(仮)

山辺規子(奈良女子大学)

「Tacuinum Sanitatisが示す健康――中世後期イタリア由来の健康マニュアルから――」

吉村武典(大東文化大学)

「疫病とマルムーク朝期エジプト社会」(仮)

司会 小池寿子(國學院大學)

17:00~17:30 授賞式:地中海学会ヘレンド賞

17:45~19:45 懇親会

19:45 閉会宣言

特に地中海トーキングは、新型コロナ感染を視座に入れた企画です。

企画からすでに1年余り経た今日でも、コロナ禍が続いており、いまだに正鵠を得たテーマと言えるでしょう。古代ギリシアを襲った疫病とアスクレピオスに始まる癒しの諸相、古代医学を継承したサレルノで育まれた西洋医学・薬草学の宝庫たるTacinum Sanitatis、近年にないベストセラーを記録した名著カミュの『ペスト』、そして疫病に対峙したイスラーム世界の実態、さらに研究発表ではコロナ禍によって大きなダメージを被った劇場芸術、また各種の病に加えて思想的大転換を遂げた宗教改革期のパトロネージなど実に示唆的で、このようなラインナップは、今を生きる私たちに大きな指針を与えてくれるに相違ありません。

このコロナ禍の2年間弱、とくに中世後期の「死の舞踏」を中心に 研究テーマとする私も随分オンラインや文字によって発言する機会がありました。感染初期の昨年春から次第に長引くコロナ禍の中で、疫病、いえ、死生観に対する私たちの意識も大きく変わったと感じています。昨年4月に日本美術史における病と死を専門とする方との対談を行い、続いて1年にわたって別誌において同主題で対談を重ねる内に、病と死は対抗する相手ではなく、共に生きること、つまり生きる事そのものである、との結論に達しました。「with」という言葉は使いたくありませんが、共生する相手と見なすことで、生活態度、生への取り組みが変化するように思えます。このような視点は、各種業界の方々もある時期から共有しているようです。当たり前かもしれませんが、コロナ禍は現代に慢心した私たちに、そのような気づきをもたらしてくれた機会とも言えましょう。

とは言え、楽しく語らい、美味しく飲食し、かけがえのない時間を共に過ごす、それこそが人間を人間たらしめる本質的な営みに変わりはありません。地中海学会は、まさにそのような出会いと交流の場を創造し続けてきたトポスです。来年の6月、夏のヴァカンスを夢見ながら、過去から現在へ、古今東西へと話題を開花させて、鳴門の広々とした海と空を満喫できるように心から祈願しております。

来年度も大会準備委員会は同じメンバーで引き継ぐこととなりました。皆さまとの再会を期して、12月のオンライン大会へのご参加ご協力をよろしくお願い致します。

研究会要旨

モロッコにおける国民統合―ベルベル人の帰属意識―

金子 直也

モロッコは政治・社会が比較的安定していると評される。そして、しばしば国民国家形成の歴史的背景や土壌として350年続く王朝、シャリーフ(預言者一族の血統)の正統性、国王と国民の間のバイア(忠誠の誓い)の関係に言及される。また、保護国化から独立に至る過程ではアラブ人を中心に据えた考察がなされることが多いが、保護国化前のモロッコにはシバの地(不服従の地)が存在し、その地の住人は主に農村・山岳部のベルベル人であり、独立以前はモロッコの人口の過半を占めていた。

保護国化以前、スルタンの権威を認めず、納税を拒否するシバの地に対し、武力による強制徴税がなされ、それに対する反乱が頻発した。ベルベル人はイスラーム化されていたとされる一方で、部族の慣習法があり、真のイスラーム教徒ではなく、スルタンとの間にバイアの関係はなかったとの指摘がある。彼らは部族ごとの独立色が強く、アラウィ朝の臣民とは言えず、モロッコ全体への帰属意識もなかった。

20世紀初頭、クーデターが相次いだが、首謀者の多くは王族であり、政権側がシャリーフであることの特別性はなかった。また、忠誠を誓ったはずの部族がスルタンの援軍として馳せ参ずることもなく、バイアの効用は見られなかった。主な反乱支援部族はベルベル人であったが、モロッコ社会全体がどうなるかよりも、自らの地域・部族の利害が重要であった。

保護領体制(1912-56年)となり、シバの地の平定をもってモロッコは初めて全土が統一され、シバの地も形式的にはアラウィ朝の統治下に入った。これにより、将来の国民統合にとっての大きな伝統的障害の一つが解消したと言えよう。フランスはなかなか降伏に応じない部族の降伏を促し、その後の統治を容易にするため、部族の慣習を保証した。これが後にベルベル勅令となっていった。ベルベル勅令はアラブ人(シャリーアの法)とベルベル人(慣習法)を分断して統治しようとするものであったが、彼らが民族的に対立するようなことはなかった。ベルベル人は自らをムスリムと自認していたし、アラブ人は、長い歴史の中でベルベル人との多少の信仰上の差異を受容していたのである。

平定に協力したベルベル人有力者はカーイドやパシャとして保護領体制の協力者となり、部族民もまた保護領体制に組み込まれていった。一般ベルベル人の中には、ベッカイ(親スルタンの穏健派で独立交渉の中心、初代首相)のように教育を受け、保護領軍幹部として昇進し、パシャに選任されるものもあった。一方、アラブ人は教育を受けても昇進の機会が閉ざされ、彼らがナショナリズム運動を主導することになる。

アブドゥルカリームによるリーフ戦争は、一般にはベルベル人による対スペイン反植民地運動とされるが、実際には多くのベルベル部族がスペイン軍側に参加した。リーフ軍はアラウィ朝を否定して仏領にも侵入し、全モロッコ支配を標榜したのであり、反植民地闘争から逸脱していた。この戦争にアラブ人は参加しなかったが、中東のアラブ民族主義者たちは、ベルベル人をアラブ人に包含してとらえ、欧州列強に対する勇敢な抵抗として評価したのである。

パシャ、カーイドは形式的にはスルタンに任命されたが、スルタンに対して真に忠誠を誓うものではなかった。それが後に反スルタン運動への参加となっていく。彼らはナショナリストによる運動を、自分たちが利益を享受している体制を壊すものとして、脅威と感じ、嫌悪した。反植民地運動が激化、暴力化していく中で、スルタンのムハンマドはナショナリストに宥和的であり、ベルベル人有力者たちはムハンマド廃位運動を展開する。これは、もはや自らの地域や部族の枠にとどまらない、モロッコ全体の政治体制を視野とした行動であった。廃位要求はムハンマド個人に対する敵意であり、アラウィ朝の維持は前提であった。

ムハンマドの廃位後、反仏運動はさらに激化し、一部のベルベル人はリーフ解放軍に参加するようになる。国際情勢の変化もあり、フランスはムハンマドの復位を認めるよう方針転換し、親仏ベルベル人有力者たちの中にはムハンマド復位への同調者が出はじめ、ついにはグラウィも復位を認める。グラウィにとっては急進派ナショナリスト主導による展開が最悪のシナリオであり、左傾化を懸念するフランスとの協力関係維持の立場に傾いていったムハンマド主導による新たな国家体制構築を選択したのである。一方、大多数の一般ベルベル人は地方にあり、都市部のアラブ人に比してナショナリズムの影響を大きく受けることなく、伝統社会の中にあった。彼らがまとまって新たな政治勢力となることはなかった。

保護国化から独立への過程では、ベルベル人とアラブ人は、政治的立場は異なることがあっても民族として対立、衝突することはなかった。このことはモロッコの国民統合や社会の安定の歴史的土壌の一側面であろう。

ナイル川のニンフ イシドラの哀悼文を読む

髙橋 亮介

紀元130年、自らが治める帝国を精力的に巡っていたローマ皇帝ハドリアヌスはエジプトにいた。ナイル川を航行中、彼の愛人の青年アンティノウスが溺死する。その死の真相は古代から不明で、自殺、しかも自らをハドリアヌスのための犠牲としたという説もある。ハドリアヌスの悲しみは深く、アンティノウスを神格化し、彼を祀る祭祀を創出した。また彼の死を記念して、ナイル川東岸の集落にアンティノオポリスというギリシア都市を建設する。

ナイル川で溺死した若者の死を神格化して悼むという行為は、皇帝にのみ許された特権ではなかった。アンティノオポリスの対岸にある、ヘルモポリスの住民が葬られたネクロポリスであるトゥナ・エル・ジェベルというネクロポリスからの例を紹介したい。ここにはローマ時代になると家屋型の墓が作られるようになるが、そのなかでも有名なのが、2世紀半ば、つまりアンティノウスの死と同じころの、イシドラという名の少女の墓である。彼女の墓を有名にしているのは、墓そのものでも、いまだ安置されているイシドラのミイラでもなく、玄室の入り口の脇にインクで書かれた2つの哀悼文である(Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine, nos.86-87)。現代語訳も参考にしつつ読んでみると、その1つには次のように書かれている。

「事実、ニュンフェたちが、お前のために立てたのだ、イシドラよ、水の娘たちであるニュンフェたちが墓を。ナイルの最年長の娘、ニロが、川の深みにあるような貝殻を準備することから始めた。それは父の宮殿で見られるほど素晴らしいものであった。そして攫われたヒュラスの伴侶であるクレナイアは両側に柱を作った。あたかも彼女が水瓶を運ぶヒュラスを抱きしめる岩屋のように。オレイアスたちは場所を選び、神殿を奉納した。お前が彼女たちから劣ったものを受け取らないように。」

この句だけから理解するのは難しいが、遺体を安置する台の上に貝殻の彫刻があり、台の両脇に柱があるので、明らかに玄室のことを述べている。またギリシア神話に登場するヒュラスに故人が擬せられている。ヒュラスはヘラクレスの寵愛を受けた少年であったが、アルゴ号の冒険の途中で泉の精に愛され、泉に引き込まれて行方知れずとなった。もう1つの哀悼文は次のように読める。

「もうこれ以上、お前のために、悲嘆に暮れて犠牲を捧げることはすまい、娘よ。お前が女神として生まれたことを私は今や知っている。献酒と祈りをもって、イシドラを、ニュンフェたちによって攫われた乙女を讃えよ。さようなら、我が子よ。ニュンフェがお前の名前である。そして見よ、季節が毎年、それぞれに相応しい献酒を行う。冬は、白い乳、オリーブ樹の油を含んだ花を[注ぎ]、そしてもっとも繊細な花である水仙の花冠を授ける。春は、勤勉な蜜蜂が作り出すものをここに送り出す。そして、蕾から咲いた薔薇、エロスにとって愛おしい花を。[夏の]暑さは、バッコスの樽から汲んだ一杯を、そして葡萄を枝に結えた、葡萄の冠をお前に送る。これらが今やお前のためにある。これら全てが、不死なる者たちへの慣習であるかのごとく、毎年ここでなされる。それゆえ、私自身は、もうこれ以上、お前のために、悲嘆に暮れて犠牲を捧げることはすまい、娘よ。」

ここでもイシドラは水の精に攫われたことが記され、しかも自身もニンフになったとされている。それゆえイシドラは溺死したと考えられているのだが、「ニンフが攫う」という表現は死因にかかわらず夭逝を指すという見方もある。捧げ物には、オリーブ、ブドウといったギリシア、あるいは古代地中海的な作物が言及されるが、エジプトの在地の伝統も顔を覗かせる。季節は四季ではなく、伝統的な3つの季節(「氾濫」「播種」「収穫」)が用いられている。そしてギリシア神話のモチーフに彩られているとはいえ、イシドラはミイラとして葬られているのである。ヘロドトス(2.90)によれば、鰐に殺されるか川に流されて亡くなった者の遺体はミイラとし、聖なる墓地に葬られることが定められ、しかも遺体は人間以上の存在とされたという。これが事実であるならば、彼女の埋葬もそうした伝統に連なっていたのかもしれない。この時代の常として、エジプトの文化とギリシア・ローマの文化は複雑に絡み合っているのである。

ところで、このイシドラの墓を「有名な」ものとして紹介したが、実は筆者自身は2020年1月にトゥナ・エル・ジェベルを実際に訪れるまで、その存在を認識していなかった。哀悼文に興味を持ち調べ始めると、書架の本のいくつかに、しかも目を通したはずの本にも、イシドラの墓と哀悼文についての記述が見つかった。自らの注意力のなさに呆れるとともに、(コロナ禍のなかではままならない)遺跡に訪れ遺物を実見することの大切さを身をもって感じた次第である。

エグ=モルトで北方ゴシックの息吹に出会う

加藤 耕一

私事で恐縮だが、地中海学会に入会してからしばらく経つというのに、いまだに自分にとって地中海は少し遠い世界だという感覚が抜けきらない。それは、私自身の建築史研究の原点が、北フランスの初期ゴシック建築にあるからだと思う。北方のゴシック世界から見た時、明るく華やかな地中海世界は、私自身の影の部分まで照らし出す燦然たる太陽のようで、おいそれと近づき難い。

このような言い方は少々大袈裟な戯言かもしれないが、フランス・ゴシック建築の研究者たる筆者が、地中海世界にどのように立ち向かうべきか、途方に暮れるのは事実である。たしかにフランス国内でも、地中海に近づけば南方ゴシックと呼ばれる一連の建築群があるのだが、それらに対峙すると、やはり北方のゴシック建築に対するのとは異なる視線が求められるように思う。

だが、そんな筆者が「北フランス」を感じるゴシック建築が、地中海に面する港湾都市にあった。伊藤毅先生率いる「フランス沼地」研究会の調査隊で、加藤玄さんに案内してもらって訪れたエグ=モルト(Aigues-Mortes)で、私は北方のゴシックに出会ったような気分になったのだった。

要塞的な壁で取り囲まれた計画都市エグ=モルトは、ルイ9世の十字軍出港の拠点として13世紀に建設されたものである。少し歪んだ長方形状のこの都市を囲う防御的な市壁には、塔を備えた14基の市門が設けられており、北西の隅には、ひときわ巨大で真白な円筒形の塔が立っている。〈コンスタンスの塔〉と呼ばれるこの塔は、直径22mに対して高さが約30mという、少々ずんぐりとしたプロポーションで、壁体そのものも厚さ6mに達する、いかにも防御的で頑強な作りである。

だがこの分厚い壁のずんぐりした塔は、内部に入るとその印象を一変させる。否、内部はある意味、想像通りではあるのだ。塔の内側は直径・高さともに約10mの、円形の大広間のような空間が、上下二層に積み重なる空間になっている。それは分厚い壁にすっぽりと包まれたこの塔の内部空間そのものである。

だが筆者を惹きつけたのは、この大空間の石の天井を支えるゴシックのリブ・ヴォールトだった。それは12本のアーチで円形の天井を分割するヴォールト構造で、そのアーチは無骨な建築には不釣り合いなほどに細く軽快である。円形の壁に沿って驚くほどに細い柱と壁の途中に設けられた装飾的な持ち送りが交互に並び、それらが天井のアーチを軽々と支えていた。筆者が、北方の初期ゴシック建築研究において重要視していたものは、まさにこうした軽快な構造と空間だったから、この塔の内部空間に驚かされたのである。それに加えて、ローヌ河畔のボーケールの石切場から運ばれてきたといわれる石灰岩質の白い石材の美しさは、まるでパリのノートル=ダム大聖堂の石灰岩のようだった。

かつて建築史家のロバート・ブラナーは、ルイ9世の治世にパリで発展したゴシック建築を「聖王ルイの宮廷様式」と呼んだ。実際、サン=ドニやパリのノートル=ダムなどの12世紀の初期ゴシック建築は、ルイ9世の治世に壮麗なるレヨナン・ゴシックへと変貌を遂げたし、パリのシテ宮殿ではステンドグラスの光に包まれた驚嘆すべきサント=シャペルも新築された。13世紀パリ周辺のゴシック建築は、まさしくルイ9世の庇護のもとで発展したのであり、その当時活躍した建築家として、ジャン・ド・シェル(Jean de Chelles)、ピエール・ド・モントルイユ(Pierre de Montreuil)、ウード・ド・モントルイユ(Eudes de Montreuil)の名前がよく知られている。

12世紀以来、フランス王家の直轄地はイル=ド=フランスおよびその周辺に限定されていた。だが12世紀末から13世紀初頭のフィリップ・オーギュストの治世に王領はしだいに拡大し、ルイ9世の治世になって、ついに地中海に達した。伝承によれば、ルイ9世はここエグ=モルトに、十字軍の軍勢とともに彼の宮廷人たちを同行した。そのなかには、上述のウード・ド・モントルイユも含まれていたという。そのため、ウードこそ、エグ=モルトの都市計画とその設計を行った建築家であり、さらにはエルサレムのヤッフォ門の城塞化を行った建築家であると言われることがあるようだ。真偽のほどは定かではないが、もし彼が建設が進む最中の現地にいたならば、なんらかの指示や助言を行っていたとしても不思議はないだろう。

ルイ9世が地中海進出の拠点として建設させたエグ=モルトが、もしかすると彼の「宮廷様式」としての北方ゴシックが地中海進出する拠点だったのかもしれないと思うと、この地こそが筆者にとっても「地中海研究」の拠点となりうるように思えてくるのだった。

アルハンブラ宮殿のアベンセラーヘスの間の伝説

宮崎 和夫

イベリア半島でムスリム王朝の支配が最も長く続いたグラナダは、かつての住民「モーロ人」にまつわる伝説が多い。とりわけ有名なのは、有力家門アベンセラーヘ家の若者が王妃と密かに会ったことが発覚したため、王の命令で多数の同家の人々がアルハンブラ宮殿の「アベンセラーヘスの間」で虐殺され、その時に流れた血の痕が今もこの部屋の噴水盤に残っているというものである。

この言い伝えが広まるもとになったのは、1595年に出版されたヒネス・ペレス・デ・イタの『グラナダの内乱』という小説であるが、ここでは、大虐殺を命令したのはグラナダ王国の最後の王ボアブディルで、不倫を告発したのはアベンセラーヘ家と敵対するセグリー家の人々であり、前者はイベリア半島の出身で非の打ち所の無い騎士として、後者はアフリカ出身の陰謀家として描かれる。高潔な騎士が36人も虐殺されたことへの反発から反乱が起き、王の父親ムラアセンが王に擁立される。ボアブディルの弟ムーサが反乱を鎮め、不倫の告発の真偽を判断するため、セグリー家の4人の騎士と、王妃の名誉を守る4人の騎士―トルコ人の装束を纏っていたが実はカスティーリャ貴族―との間で決闘が行われる。後者が勝って王妃の潔白が証明されるが、王妃は王との和解を拒否してキリスト教に改宗し、グラナダ王国は3人の王が立って混乱し、カトリック両王に征服される。

罪の疑いをかけられた貴婦人に代わって、優れた騎士が告発者と決闘して潔白を証明する話は、アーサー王伝説のギネヴィア妃とランスロットの物語などを思い起こさせるが、この種の騎士道物語は16世紀のヨーロッパで依然として盛んに読まれており、『グラナダの内乱』の著者もそうした作品に親しんでいて、その枠組みを、100年以上前の滅亡へと向かう時期のグラナダ王国の描写に当てはめたものと思われる。15世紀後半のナスル朝宮廷では、ボアブディルことムハンマド11世の祖父サアドや父アブー・アルハサン(ムラアセン)が、サッラージュ家門(アベンセラーヘス)の主だった人々の殺害を命じたことが、近い時代の記録に残っているが、理由は王妃との不倫ではないし、殺害の場所は不明で、ムハンマド11世が同じことをしたという記録は無い。他方で、16世紀初頭のカスティーリャの年代記作者エルナンド・デ・バエサは、サアドの命令によりアルハンブラの「ライオンの間の右手にある広間」でおこなわれた斬首の際に落ちた「少量の血」の痕が白い噴水盤に残っているとしているが、犠牲者は、サアドに君主位を奪われたムハンマド10世(エル・チキート)である。

『グラナダの内乱』のような、モーロ人の「騎士」や「貴婦人」を主要な登場人物として展開する騎士道小説は「モーロ小説」と呼ばれ、韻文の「モーロのロマンセ」とともに、16世紀のスペインで流行した。その制作や受容の動機は、前世紀の対ムスリム戦争を、優れた騎士同士の正々堂々とした戦いとして賛美することにあったと考えられる。『ドン・キホーテ』で騎士道物語が虚仮にされてからも、『グラナダの内乱』はスペインで17世紀末まで39版を重ねた。

フランスでも、ルイ14世の宮廷サロンでプレシオジテやギャラントリーを競う貴顕男女の間でモーロ小説が人気を博する。彼らはその中に、自分たちが理想とする宮廷生活を見出したのである。モーロ小説を真似た小説も書かれ、とりわけ代表的なのが、スキュデリー嬢の兄ジョルジュが書いた『アルマイード』で、主筋の一部は『グラナダの内乱』から取られているが、王妃アルマイードの不倫の相手はメディナ・シドニア公爵の嫡男で、彼が本来の恋人で王が横恋慕した者として描かれ、グラナダのサロンに集うモーロ人とキリスト教徒が「恋する男が備えているべき美徳は何か?」といったテーマで語りあう。この作品が王政復古期のイギリスの作家ジョン・ドライデンによって換骨奪胎された戯曲『アルマンザー』は、アベンセラージ家とゼグリ―家が抗争するグラナダ王国に登場した、いかなる主君にも臣従を拒否するアフリカ育ちの野生児が主人公で、彼が王妃アルマハイドに恋して騎士道的恋愛を余儀なくされたことで彼女に教化され、野獣的な膂力と情熱を自ら統制して大義に生きるようになる過程が描かれるが、カトリック両王軍との戦闘でボアブデリン王が死に、天の声によりアルマンザーがアルコス公爵の生き別れた息子であることがわかり、アルマハイドと結ばれる。

啓蒙の世紀には、フランスでもスペインでも、モーロ趣味文芸作品における史実と創作の混同を批判する知識人が出てくるが、彼らの史実確定の方法が未熟だったために結果として新たな伝説が生み出された。ロマン主義の時代には、グラナダのモーロ人を題材として創作や随想を伝説や史実とないまぜにした歴史物語が欧米各国で書かれて広く読まれたためもあって、彼らにまつわる伝説は現在に至るまで命脈を保っている。

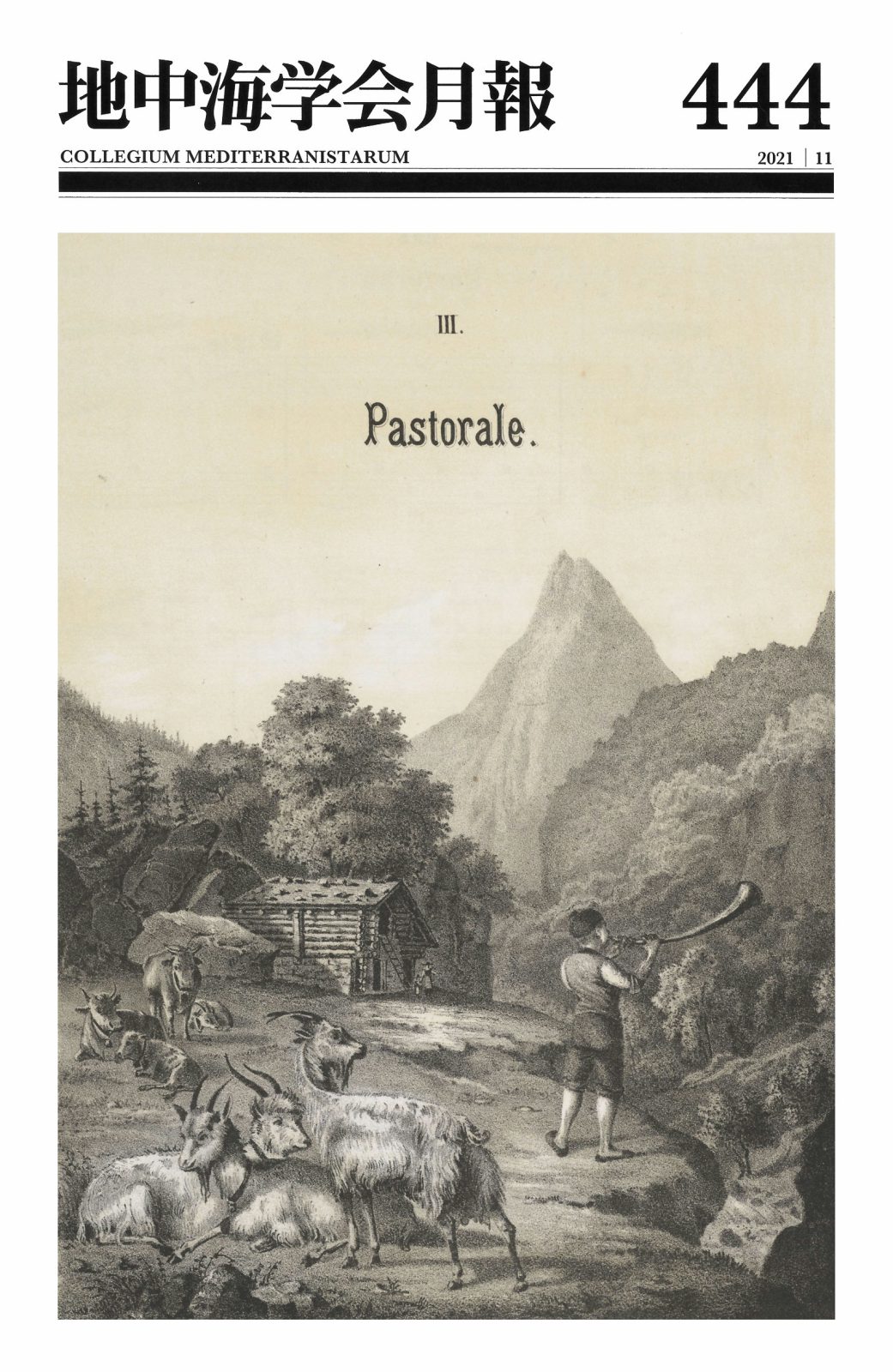

表紙説明

地中海の《癒し》5:音楽の力/上田 泰史

音楽は、古来より「癒し」と密接な関係を紡いできた。前号の表紙を飾ったのは、佐藤昇氏が解説するアスクレピオス聖域にある古代ギリシアの大劇場である。医神を祀る聖域に劇場があるのは、奏楽・詩歌・演劇・舞踏――それらは総じてムーサイの技芸を意味する「ムーシケー」という概念に含まれた――が、患者の治癒に資すると考えられたからである。ポリュクレイトスが設計したこの劇場は1万4千人を収容し、円形舞踏場(オルケストラ)に落ちたコインの音は最後列まで届くという。

実際の音響のみならず、思弁的な調和の概念(ハルモニア)も健康と不可分に結び付いている。ピュタゴラスとその一派は、振動数の異なる二音の間に、数的規則があることを見抜いた。単純な比で表される音程はより調和的に聞こえる。物理的な協和はマクロな世界(天体の運行、季節の巡り)を統べる規則の反映であり、ミクロコスモスである人体の状態もまた、同じ調和の規則に統べられていると考えられた。音楽理論家ボエティウスによりラテン世界に導入されたギリシア音楽理論は、キリスト教音楽の基礎となり、何百年もの歳月を経て音律や対位法・和声理論へと展開していく。私たちが普段耳にする西洋由来の音楽の多くは、協和音程と不協和音程の交替に立脚している。これは、不調和と調和の間を行き来する人間の生理的な感覚と結び付いているのだろう。

音楽はしばしば病と健康の比喩となり得た。ルイ14世に仕えたマラン・マレは膀胱結石手術の苦悶から術後の安堵までを器楽で描出し、ベートーヴェンは《弦楽四重奏曲第15番》の第3楽章で快癒後の祈りと湧き出づる生気を楽想に託した。音楽は個人の身体のみならず、社会も癒やした。フランス大革命とナポレオン戦争の騒擾は、多くの人々の心に外傷を残し、「世紀病」と呼ばれる心性が形成された。シャトーブリアンがうなされた「あてどなき情熱」は、ロマン主義の風にのって音楽家にも伝染した。憂愁の特効薬は自然、ことにアルプス地方の崇高な山々だった。その山間では牧人がランズ・デ・ヴァーシュと呼ばれる牛追い歌を奏でる(本号表紙、F.リスト《巡礼年報 第1年「スイス」》第3番〈パストラーレ〉初版表紙、ジュリアード音楽院ルース・ダナ・コレクション所蔵)。《幻想交響曲》の作者にして主人公たるベルリオーズは、その第3楽章でルソーやセナンクールに倣い山野を訪ね、ランズに耳を傾ける。心に描く原風景としてのアルプスは、ロマン主義者の「癒し」のトポスとなった。ランズは政治的自由と独立の象徴でもある。ベートーヴェンの《交響曲第6番「パストラーレ(田園)」》(1808年作)第5楽章のランズは共和制への讃歌とも解釈される。フランス七月革命前夜、ロッシーニの《ギヨーム・テル》(シラー原作)は、ルソーが紹介したランズ・デ・ヴァーシュの旋律に乗せて圧政からの解放を謳歌する民衆の歓喜をパリ市民に聴かせた(1829年8月)。ベルリオーズの《幻想交響曲》初演がその翌年12月。疫禍の今、人々の心ではどのような音楽が鳴り響いているのだろうか。それが音楽作品に現れるのは、もうしばらく後のことになるだろう。