2020年2月号,427号

目次

学会からのお知らせ

4月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:ニコラ・プッサンの風景画に見る官能的快楽のテーマ

発表者:瀧 良介(東京大学人文社会系研究科博士課程)

日時:4月11日(土)午後2時から

会場:学習院大学北2号館10階大会議室

(JR山手線「目白」駅下車 徒歩30秒、東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅下車徒歩7分)

参加費:会員は無料、一般は500円

ニコラ・プッサンの晩年の風景画は、ヴェネツィア派の牧歌的風景の伝統を踏襲しつつも、突如そこに挿入される破滅的な出来事の存在によって、同時代の画家の作品の中でも異彩を放つ。本発表では、プッサンが特に好んで描いた蛇と嵐の両モティーフの出自を、ペトラルカと後続の詩人たちによる自然界の官能的快楽に対する戒めの議論に求め、この人文主義画家が風景画という新興ジャンルに向けた両義的な視線について検討する。

第44回地中海学会大会

地中海学会では第44回地中海学会大会を2020年6月13日(土)、14日(日)の2日間、関東学院大学(金沢八景キャンパス)にて下記の通りに開催します。

6月13日(土)

13:00 開会宣言

挨拶:大塚雅之(関東学院大学 建築・環境学部 学部長)

13:15~14:15 記念講演:大髙保二郎「(題名未定)」

14:30~16:30 地中海トーキング

「異文化との出会いとその後」

パネリスト:菅野裕子/斎藤多喜夫/堀井優(予定)/石井元章/飯田己貴

司会:飯塚正人

16:40~17:10 授賞式:地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞

17:10~17:40 総会(会員のみ)

18:00~20:00 懇親会(於:3号館食堂)

6月14日(日)

10:00~12:00 研究報告(3名程度)

12:00~14:00 昼食

14:00~17:00 シンポジウム「地中海都市の重層性」

パネリスト:黒田泰介/高山博/山下王世/加藤磨珠枝

司会:黒田泰介(パネリスト兼任)

17:00 閉会宣言:島田誠

会費納入のお願い

今年度会費(2019年度)を未納の方は、至急お振込みいただきますようお願い申し上げます。不明点のある方、学会発行の領収証をご希望の方は、お手数ですが、事務局までご連絡下さい。

会 費:正会員 1万3千円

学生会員 6千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行 九段支店 普通957742

三井住友銀行 麹町支店 普通216313

会費口座引落について

地中海学会では、会員各自の金融機関の口座より会費の「口座引落」を実施しております。会費の口座引落にご協力をお願いします。

今年度(2019年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送り致します。また、新たに手続きを希望される方、口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送り致しますので、事務局までご連絡下さい。今回、申し込まれる方は、2020年度から口座引落を開始します。

なお、個人情報が外部に漏れないようにするため、会費請求データは学会事務局で作成しております。

研究会要旨

セルリオの建築書『第四書』にみるペルッツィの遺産

飛ヶ谷 潤一郎

私はもう10年以上前からセバスティアーノ・セルリオの建築書の翻訳と注解に取り組んでいる。全巻完成までの道のりはまだ長いものの、ひとまず『第四書』の原稿は2019年に完成させることができた。そこで、この『第四書』に関連した研究発表をしようと思った次第であるが、実を言うと私は研究会委員の主担当であり、ほかの発表者が見つからなかったからでもある。

さて、私がなぜ『第四書』から着手したのかというと、分冊で出版されたセルリオの建築書のなかでは、『第四書』(ヴェネツィア、1537年)が最初に出版されたからである。『第四書』は五つの建築オーダーを図版とともに体系的に説明した最初の建築理論書として重要である。しかしながら、当時のイタリアでこの書にいささか否定的な評価がされたのは、彼がバルダッサーレ・ペルッツィの建築素描を借用しているため、独創性に乏しいとみなされたからであった。実際に、セルリオ自身が設計した建築作品は少ないにもかかわらず、著作である建築書のほうは各国語に翻訳されて有名になった。それゆえ1540年以降のフランス移住を境に、イタリアで出版された『第四書』と『第三書』はペルッツィの影響下にあり、フランスなどのアルプス以北で出版された残りの書に独創性があるとみなす研究者もいるほどである。しかし別の見方をすれば、建築書を著さなかったペルッツィの建築理論を理解する上で、『第四書』と『第三書』はきわめて重要な価値を持つともいえる。そこで本発表では、『第四書』にうかがえるペルッツィの遺産について検討しながら、セルリオの独創性の有無について考察することを試みた。なお、ペルッツィとセルリオとの関係についてはいくつかの先行研究があり、それらにはしばしば「遺産」(eredità)に相当する言葉が使われている。

『第四書』におけるペルッツィに関する記述を探してみると、「序 セバスティアーノ・セルリオからフェッラーラ公エルコレ2世への献辞」(c. 4)や「序 著者から読者へ」(c. 5r)には、師であるペルッツィへの謝意が記されている。また、「第6章 ドーリス式オーダーについて」(c. 26v)では、ペルッツィが設計したローマのパラッツォ・フスコーニ・ダ・ノルチャ(現存せず)のディテールについて、建築図面も掲載されたかたちで説明されている。それから、「第11章 建物内外の絵画形式の装飾について」(c. 69v)では、ペルッツィが画家として手がけたローマの邸館のファサード装飾や、ヴィッラ・ファルネジーナの「透視図法の間」が称讃されている。なお、透視図法に関しては『第二書』第3章(c. 25v)においても、当時の卓越した画家について、ペルッツィのほかにはブラマンテやラファエロ、ジローラモ・ジェンガ、ジュリオ・ロマーノなどが言及されている。セルリオはもともと画家として修業したためか、16世紀前半に画家・建築家としてローマで、とりわけサン・ピエトロ大聖堂の建設事業に携わった人物が中心に取り上げられていることが注目に値する。

しかし、『第四書』で最も数多く言及されている人物は、ペルッツィなどの同時代の美術家ではなく、『建築十書』の著者ウィトルウィウスである。この書は当時の建築家にとってはバイブルのような存在であったが、その記述が現存している古代ローマの建築とは異なっていることもあれば、古代の習慣が当時の習慣と一致しないことも稀ではなかった。こうした場合、セルリオはしばしば「混淆」(mistura)という概念や方法で両者の辻褄を合わせていたように思われる。というのもセルリオの建築書には、「適正」(decoro)と「自由気まま」(licentia)や、「自然」(natura)と「人工」(artificio)、「粗野」(rustica)と「洗練」(delicata)といったように、さまざまな対概念が共存しており、ペルッツィがウィトルウィウスの原則に従わない場合でも、どちらも正当化できるような曖昧さを残しているからである。

たとえば現在の我々であれば、ローマのコロッセウムの第四層にはコリント式の付柱が並んでいると考えるが、セルリオや当時の建築家は、たとえ柱頭の形が明らかに異なっていても、エンタブラチュア(梁)などの詳細部や比例関係から判断してコンポジット式とみなしていた。なぜなら、ギリシア起源のドーリス式やイオニア式、コリント式を支配するのは、イタリア・ローマ起源のコンポジット式でなければならなかったからである。また、壁面に設置された暖炉も古代建築には存在しない設備であったが、セルリオは戸口などの開口部の一種と解釈して、各種のオーダーを適用した。セルリオがたとえウィトルウィウスや古代建築、あるいはペルッツィや同時代の建築のいずれの側に与しようとも、『第四書』にはいくつもの独創性を認めることができるにちがいない。

地中海のうどん──パスタ

小島 和男

日本の地中海こと瀬戸内海を北に臨む海岸沿いの国道11号線沿いにそのうどん屋はある。湘南は稲村ケ崎を通る国道134号線と同じくもうすぐそこが海といった感じの道だが、江ノ島はなく、サーファーもいない。国道11号線沿いに点在するのはうどん屋だ。何故ならそこは香川県だからである。そのうどん屋、「上戸」は「西端手打」と銘打っている。確かに香川県の西端辺りに位置するのだが、わざわざ「手打」と入れているのはそれより西にも「武蔵」「鳥越製麺所」と名高いうどん屋はあるからだ。ただしその2つの店は手打ちではないのである。

イタリアには地中海のうどんことパスタがある。日本でうどんが作られはじめたのは、中国伝来説が正しいとすれば早くとも奈良時代までしか遡れないが、それより昔、紀元前4~3世紀にはイタリアではパスタが食べられていたようだ。そのことが分かる証拠として有名なのが、バンディタッチャである。それは、ローマの北西、海にもほど近いチェルヴェーテリにあるエトルリアの墓の遺跡だ。その壁は日用品の浮彫で装飾されており、その中に麺棒も含むパスタの道具があったわけである。ただし、そこで作られたのは細いパスタではなく、ラザニアか、タリアテッレのようなものだろうと推測がされている。

さて、うどんやパスタなどの小麦の麺の起源をすべて中国に求めようとする研究(?)動向がある。歴史的な起源を求めるような食文化研究はまだ世界を見ても学問的な水準の高いものは少ない。特に小麦の麺についてはそのことは象徴的だ。文化は緩やかに変化しながら存在しているため、現在の姿から過去を正確に知ることはできない。また伝承や口伝等で古い情報に触れることも可能ではあるが、信頼度の高い情報として扱えるものは時代の近いものに限られ、麺の起源のように数千年前の出来事ともなれば伝説や言い伝えの域を出ない。こうした情報から導かれる結論はあくまで憶測の範疇を出ないものであるが、現状では、多くの人の感覚になじむことやインパクトがあって訴求力の高いことが「有力な仮説」と判断される理由となりがちであるため、そうした伝説や言い伝えといった情報から導かれた結論も流布している。「麺文化は中国大陸からもたらされ、その詳細な過程は明らかでないものの、日本国内の麺食文化はすべて中国に起源を求めることができる」といった仮説もそうだし、「マルコ・ポーロによって中国からイタリアに麺文化が伝来した」という説もそうである。「マルコ・ポーロなしではパスタなし」などというのも、ただの思い付きや真偽の問えない伝説からの憶測に過ぎないのである。その為、エトルリアでパスタが食べられていたというのも、かなり信憑性の高い遺跡という史料があるにもかかわらず、あまり支持されていないようだ。

昨今の食事情を巡ろう。ベーコンと生クリームとパルメザンチーズを使ったクリーミーで濃厚なカルボナーラなんてのはパスタの定番の人気メニューの1つだろう。生クリームを使った贅沢さがその人気の一端だろうが、実は本場のカルボナーラは生クリームを使わないという。ベーコンも使わず、代わりにグアンチャーレやパンチェッタを使う。豚肉の塩漬けである。炒めたそれと茹でたパスタを、卵黄、チーズと上手く混ぜるわけだ。かたや「カルボナーラうどん」と呼ばれるメニューの元祖は、高松の名店「手打十段 うどんバカ一代」だが、ここでそう呼ばれているのは、釜玉うどんにバターの入った「釜バターうどん」である。黒胡椒とも相性の良い一品だ。正直、これがカルボナーラと名されようがされなかろうがどうでもいい。

ここで麺研究の話に戻れば、麺料理の名前からその由来を見出そうとする仮説は複数ある。例えば、餛飩(コントン)をうどんの起源だとする説の根拠はその名の類似によるものである。ワンタンに相当する中国語は「餛飩(コントン)」/「餫飩(ウントン、コントン)」であるが、これが同じ読み方の「温飩(ウントン)」という表記になり、最終的に「饂飩(ウドン)」となったのではないか、という推察が行われている。しかしこれは名前にかなりの重点が置かれた仮説で、史料にも名前以外の情報はほぼ残っておらず、その実態を探ることは難しい。しかし、それっぽく聞こえるという理由で、追加の検証もなされず(しようもないのかもしれないが)、未だ影響力の大きな仮説の1つとなっているのである。

カルボナーラうどんがカルボナーラと称するにふさわしいか否かはそれっぽいかどうかの主観的判断で構わないだろうが、起源に迫ろうという学問の領域でこうした仮説が幅を利かせていることは、それこそふさわしくない。学問としては、ただやみくもに大衆の同意を求めて訴求力の高い仮説もとい思いつきを押し付けようとするのではなく、何がどこまで明らかなのか、何をどうそのように語れるのかが大事なのだと私は思う。

「甘い」は「美味い」?

伊藤 亜紀

26年も前のことになるが、語学学校のツアーで初めてフィレンツェを訪れ、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会にほど近いトラットリアに入り、参加者全員で昼食をとった。食後にさっぱりした甘いものが欲しいと思い、マチェドニア(フルーツポンチ)を注文した。出てきた品のシロップをひと匙口に入れた途端、砂糖を一袋全部ぶち込んだのではないかというような強烈な甘さが脳を直撃した。どんなメイン料理を注文したかは忘れてしまったのに、この衝撃的な味だけが、シロップの毒々しい赤と共に、記憶に残っている。

朝から皿にマチーネ(ドーナツ型のクッキー)をどっさり盛り、砂糖をたっぷり入れたエスプレッソ、ヌテッラ(チョコレート・スプレッド)やジェラートをこよなく愛する。ホテルの朝食でも、カスタードクリームやマーマレードの入ったクロワッサンやパウンドケーキ、タルトなどが、わけがわからないほどに並ぶ(たまに見かけるパスタやサラダに手を伸ばしているのは、概ね東洋人である)。クリスマスが近くなれば、スーパーにはパネットーネの箱が堆く積み上げられる。「無糖」や「甘さ控えめ」を謳うソフトドリンクは存在せず、コカコーラが店の冷蔵庫の複数の段を占領する──イタリアを歩いた誰もが、この地の「甘さ」への執着に関する思い出をもっているに違いない。

古今を問わず、甘味はイタリア人を虜にする。従来、彼らはそれを主にハチミツやデーツ(ナツメヤシ)、干しブドウ等から得ていたが、10世紀のシチリアにアラビア人がサトウキビをもたらし、フェデリーコ2世がその栽培を奨励した。それでも砂糖が東方伝来の高級品であるというイメージは、中世を通して変わらなかったらしい。食文化史家マッシモ・モンタナーリ曰く、「甘さは階級的な特権」である。14世紀末北イタリアの風俗を活写した『タクイヌム・サニターティス(健康全書)』(11世紀バグダッドの医者イブン・ブトラーンによる「健康表」のラテン語訳)のオーストリア国立図書館所蔵写本を繙くと、「サトウキビ」の頁にはターバンや奇妙な尖った帽子をかぶった男たち、そして「砂糖」の頁には、小さな天秤で慎重に粉末を計る商人が描かれている。前者の効能は「胸に良く、咳、喉のかすれに効く」、後者は「身体をきれいにし、胸、腎臓、膀胱に良い。……血液を良質にする。あらゆる体質、年代、時節、地域に適合する」。さしずめ万能薬である。

ボッカッチョの『デカメロン』(1349–1351年)には、砂糖(zucchero)ということばは一度しか登場しないが、その代わりにコンフェット(confetto)と称する菓子の一種は、15回も言及される。これはワイン(たいていの場合、ヴェルナッチャなどの白)とともに、一日の初めや終わりに寛ぎながら口にする、もしくは疲れた身体に滋養をつけるために摂取するものである。

コンフェットとは何か。フランチェスコ・コロンナによって雅俗混交体で書かれた愛の夢物語『ヒュプネロトマキア・ポリフィリ』(1499年)には、その実態をある程度伝える記述がある。主人公ポリフィロが王女エレウテリリュダの館で、最初に供された食物がこれなのだが、基本的には精製された砂糖と澱粉を混ぜて一口大にしたものであったらしい(物語中では、いかにも桃源郷の菓子らしく、これに一角獣の角や白檀、真珠の粉末などが材料として加えられている)。そしてこの後に続くパンや肉、あらゆる食材に上質のキプロス産の砂糖が使われている上に、宴を締めくくるのはまたしてもコンフェット。甘い料理こそが、最高のもてなしと言わんばかりである。これほどまでに何から何まで甘くしてしまうのは、この書の出版されたヴェネツィアが砂糖の貿易と精製を、当時最もさかんにおこなっていた都市であったことと無関係ではない。実際に同地での菓子の製造技術は高く、またいかなる料理にも砂糖を使ったという。

しかし他のヨーロッパ人には、イタリア人の甘い物好きは異様に映ったらしく、1580年11月にフィレンツェを訪れたモンテーニュは、イタリアには美女がいない、フランスやドイツに比べれば宿も快適ではなく、食べ物も豊富ではない(?)、ドイツ料理のほうが美味いと散々貶した上で、「ワインも大概不味いが、甘ったるいのが嫌いな者には、この季節は耐えがたい」と書きとめている。ワインについては、すでにサレルノ医学校の健康法『サレルノ養生訓』(11世紀末)にも、「甘い白いワインは、より滋養に富んでいる」と記されている。

そんな往古の甘味の有り様を現代に伝えているのが、シエナ名物パンフォルテである。13世紀にまで遡る、ドライフルーツとナッツを蜂蜜と砂糖で固めて粉砂糖をまぶした菓子は、20代の私の目には、宝石のように映った。土産に持ち帰ったこれを家人は一口食べて、それっきり手をつけることはなかった。それがその後、どのように消費されたかは、まったく憶えていない。

ヤコポ・ダ・ポントルモ《聖母のエリザベツ訪問》の旅路──作品は、旅をする。

児矢野 あゆみ

マニエリスムが一世を風靡した1500年代から、500年が経とうとしている。ここ数十年は16世紀に関連した展覧会が世界的に展開されているようだ。私が研究対象とした初期マニエリスムを代表する画家ポントルモも、ヨーロッパを中心に様々な切り口で展覧会が行われた。

拙稿では《聖母のエリザベツ訪問》が制作された「あと」の歴史について取り上げる。2018年から19年にかけて、ウフィッツィ美術館とポール・ゲッティ美術館、モーガン・ミュージアムで「PONTORMO: MIRACULOUS ENCOUNTERS」が開催された。本展は、作品の修復とその「ホーム」であるサン・ミケーレ教区聖堂の改修工事のための資金集めが目的である。

この聖堂は、フィレンツェから自動車で約1時間ほどのカルミニャーノにある。1211年にアッシジの聖フランチェスコの寄進によって建てられた。創建当時には礼拝堂と修道院のみの質素な建物であったが、1450年初頭に現在の教会堂まで広げられ、19世紀には、さらに面積が拡張された。近年、害虫の被害と雨漏りが酷く、時には作品の目前まで雨水が迫った。この事態を受けて、地元カルミニャーノの人々は立ち上がる。この街の遺産である作品とホームを守るため、キューレーターをはじめとする専門家が集まり、この展覧会を企画した。

16世紀に時を戻そう。本作の注文主はアレッサンドロ・ボルナッコルシ=ピナドーリ。反メディチ派で1540年にコジモ・デ・メディチにより絞首刑に処された人物である。彼は、父ピエトロ・ディ・パオロ=ピナドーリの祭壇画のため、ポントルモのパトロンであるルドヴィーゴ・カッポーニから画家の紹介を受けた。ルドヴィーゴは、かの有名なカッポーニ家礼拝堂の《十字架降下》(1525-28)の注文主である。

本作は1528-29年に完成。しかし世はイタリア戦争の真っ只中で、1529-30年にかけて、フィレンツェはカール5世の皇帝軍の包囲を受け凄惨な戦闘の末に敗北を喫した。不安定な情勢を考慮し、本作は完成から6年ほどポントルモの工房に置かれた後、カルミニャーノにあるピナドーリ家のヴィッラ内、聖ヤコブ小礼拝堂に移設されたそうだ。1677年、ジョヴァンニ・チネッリの著書には「ピナドーリ家のヴィッラにあると思われる」と記される。約40年後、1720年、本作はサン・ミケーレ教区聖堂へ贈られた。ピナドーリ家のヴィッラはその後、コントゥッチ家の所有となった。1740年には、教区民らの寄付金によって聖龕が据えられ現在に至る。

19世紀の記念碑的な著作“Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana”(1833-46)において、エマヌエーレ・レペッティは、本作が「非常に悪い状態」であり「本来の色彩や絶妙な立体表現をみることは難しい」と記す。1896年、この状況を受けて1,673箇所に及ぶ虫食いの穴を埋め、特に傷みが激しい「空、背景の建物群、舗道」の上塗りを実施。1910年、カルロ・ガンバは、「素晴らしい保存状態」であるが、「ミサの蝋燭の飛散や虫食い穴があり、ニスは乾いてしまっている」とした。1916年にポントルモのカタログ・レゾネを作成したフレデリック・M・クラップは、「祭壇の煙でややくすんでいる」と記録する。1938年、文化財保護官のジョヴァンニ・ポッジが司祭に対して、「作品の安全のために蝋燭を灯さないでほしい」と文書を送った。1938年末より、1940年の展覧会「Tuscan Cinquecento」(パラッツォ・ストロッツィ、1956年、2014年も同会場)への出品のため、フィレンツェの国立修復研究所に送られ、会期終了後も1949年まで修復が行われた。10年近く祭壇画がカルミニャーノを離れる事態に、1947年、司祭らは文化環境財省に対して返還を求める。しかしながら、ポッジは「第二次世界大戦の間に受けたダメージのため、修復は複雑で長期に渡っている。終了次第、すぐに返還する」と返答。1954年まで修復は続き、1956年に「Pontormo e il primo Manierismo fiorentino」へ出品。一時帰還したものの、1970年、亀裂と剥落の修復のため再びホームを離れ、1972年フォルテッツァ・ダ・バッソでの展覧会、1980年サント・ステファノ教会の展示へ(いずれも所在地はフィレンツェ)。1983年には、支持体である木に大規模な虫食いが確認され、燻蒸と虫食い穴の補修が施された。そして、2014年に「Pontormo and Rosso Fiorentino: Diverging Paths of Mannerism」が開催。19世紀より定期的に行われた修復の数々を経て、ようやく絵画面の洗浄に取り掛かり、21世紀において16世紀当時の美しい色彩が復活したのである。作品がその輝きを取り戻そうとも設置場所が重要だ。改修工事を経て、聖堂には新たに《聖母のエリザベツ訪問》のためのミュージアムが併設される。

作品は訳あって「展覧会」という旅に出る。その先で様々な発見があり、時に修復がなされホームが改善される。こうして名画は確固たる地位を得て、その存在を歴史に刻み、語り継がれる。

自著を語る100

『『英雄伝』の挑戦:新たなプルタルコス像に迫る』

京都大学学術出版会 2019年2月 354頁 4,500円+税 小池登・佐藤昇・木原志乃 編

古代ギリシア・ローマには疎くとも、プルタルコス『英雄伝』(『対比列伝』)をご存知の方は少なくあるまい。東地中海からオリエントに跨る大帝国を築いたアレクサンドロスや内乱のローマに大旋風を巻き起こしたカエサル。古典古代に生きた英雄たちの魅力的な生き様が何編も綴られたこの作品は、後代の欧米世界でも驚くほど広く読まれていた。マキアヴェッリやモンテーニュ、ニーチェといった各地の思想家たちにたびたび言及され、ルソーやフランス革命の闘士たち、ナポレオン1世にも愛された。米国創建時には政策論争にも利用されている。影響は芸術面にも及んだ。シェイクスピアの史劇は言うに及ばず、シラーやゲーテなど文豪たちに霊感を与え、ベートーヴェン、ダヴィッド、プッサンなど数々の芸術家たちにも少なからぬ影響を与えた。我が国でも戦前から繰り返し翻訳や関連作品が出版され、異国の英傑たちの物語に子供から大人までが胸を躍らせてきた。

かくも人気、かくも重要。しかしながら、学術研究では随分と事情が異なる。『英雄伝』が古典期ギリシア、共和政ローマの実態を伝える「史料」として素朴に利用されていたのは昔の話。近年では信憑性の低い二級史料として敬遠する向きもある。私もその1人。伝記物語を愉しむだけならいざ知らず、前5~前4世紀の実態を解明するにあたって、後1~2世紀に作られたこの作品に頼るのは如何なものか。そんな想いもあって、『英雄伝』は随分と私の頭の隅の方に追いやられていた。

2012年、私は思いがけず『英雄伝』と正面から向き合うことになった。ちょうど東京から神戸に職場を変えたときのこと、東大の助教仲間でもあった小池登さん(現首都大)に誘われて、日本西洋古典学会第66回大会で実施されるシンポジウムの企画立案に加わることになった。平山晃司さん(阪大)、木原志乃さん(國學院大)もメンバーに加え、年の瀬に顔合わせを兼ねて研究会を開いたものの、そこで私たちは途方に暮れた。哲・史・文の研究者がともに関心を寄せられるテーマは何か。如何なるテーマならば個々の報告が噛み合い、議論が成立するのか。研究的にも意義のあるものにしなければ。とは言え、そもそも報告できる人が見つかるようなテーマでなければ、シンポが成立しない。延々と議論を重ねたものの、その日は結局、結論には至らずじまいであった。

その後も討議を重ね、漸く決定した素材が他ならぬプルタルコスであった(初めに提案したのは小池さんだったと記憶している)。なるほど、たしかに歴史学では扱い難いようにも感じられた。また文学研究においても、我が国では長く凡庸な二流作品として扱われてきた感もある。しかしながら、国外に目を転ずると、プルタルコス研究は近年頓に活況を呈している。古代ギリシアの中でも、殊にローマ帝政前期の様子を伝える第一級史料として、当時の歴史叙述や文学、哲学の状況を窺わせる貴重な素材として関心が高まり、毎年膨大な関連研究が公刊されている。我が国でも本格的なプルタルコス研究が着手されて然るべき。そんな思いがふつふつと湧いてきた。

やがて瀬口昌久さん(名古屋工大)、松原俊文さん(早大)、中谷彩一郎さん(鹿児島県短大。当時)に報告を引き受けていただき、獲得した科研費を利用して年に何度も研究会を重ね(木原さんにはデルフォイで開催された国際プルタルコス学会にも参加していただいた)、議論を交わし合った末に開催した2015年のシンポジウムは、大変充実したものになった。いやそれどころか、いずれもこれで終わらせるには、実に惜しいものばかり。とは言え、書物にするには厚みが足りない。報告者陣の論文をフルスケールにして、我々企画立案者も論考を執筆することとし、さらに関心を共有する澤田典子さん(千葉大)、近藤智彦さん(北大)、勝又泰洋さん(京大院)を研究会に迎え入れ、そこからさらに幾度も研究会を重ねた。

最終的な成果は、研究成果公開促進費も得て、西洋古典学叢書を出版している京都大学学術出版会から出版されることとなった。タイトルは『『英雄伝』の挑戦』。プルタルコスという後1~2世紀のギリシア世界に生きた作家が、同時代の読者に向けて、どのように過去・伝統と向き合いながら、歴史的事件を綴り、哲学思想と関わり、文学技巧を凝らしたのか──その挑戦の様子を様々な角度から描き出す9本の論考が揃った。最終的な出版に至るまで紆余曲折もありはしたが、出版会の國方栄二さん、そして何よりも編者の座長でもある小池さんの尽力によって幾多の問題が乗り越えられた。誰もが教務・事務で疲弊する中、校正や索引に細やかな配慮をして下さった小池さんのお仕事は、まさに英雄的であった。

本書は専門研究書ではあるが、決して西洋古典学だけに閉じられたものではない(つもりである)。プルタルコスほどではないにせよ、幅広い分野の人にお読みいただき、共に議論に加わっていただけたら、と願っている。

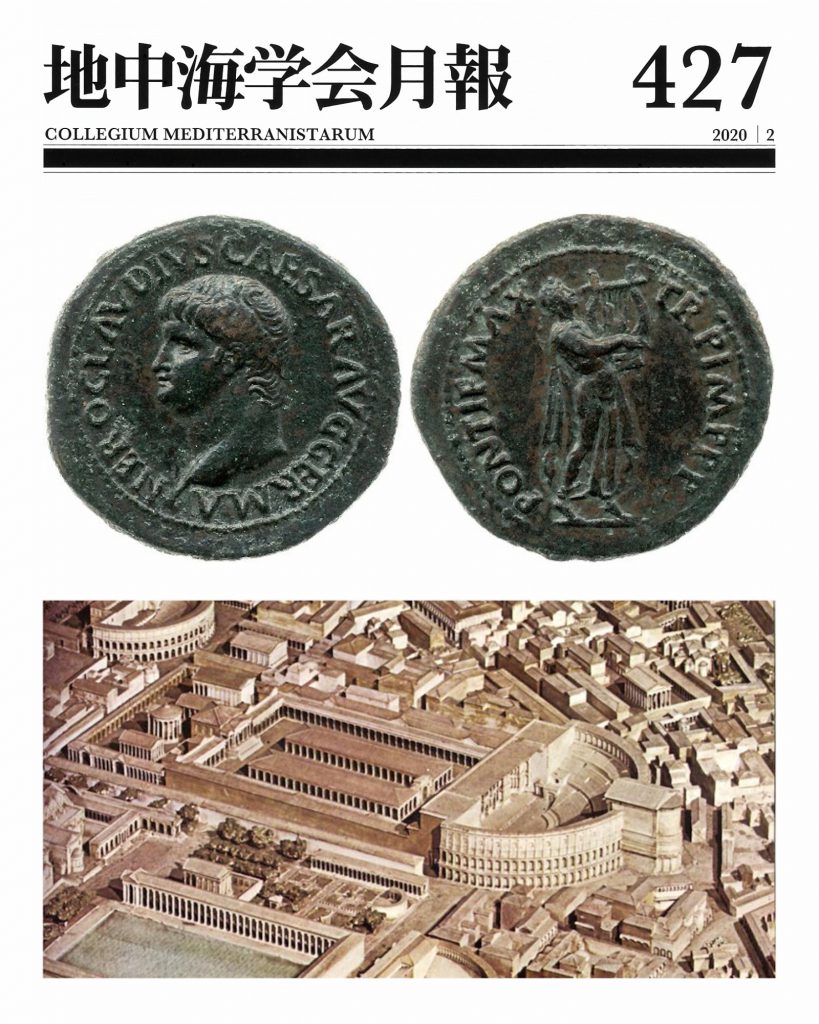

表紙説明

地中海の〈競技〉9:ネロ祭/丸亀 裕司

母親殺し、キリスト教徒の迫害などにより、「暴君」の典型として語られる皇帝ネロ(在位51-68年)。彼は幼少期より音楽(竪琴の演奏、歌唱、詩作)をはじめ、ギリシア由来の芸術に強い関心を持っていたと伝えられている。418号では古代ギリシア、デルフォイのピュティア祭が紹介されたが、皇帝となったネロはギリシア風の競技祭をローマの街でも開催したいと考えた。そうして60年に創設されたのが「ネロ祭」(Neronia)である。

5年毎に開催されることとなったこの競技祭では、音楽、体育、騎馬、弁論の技が競われたようだ。こうした競技祭を創設しただけであれば、文化振興に熱心な皇帝という肯定的な評価がもっと強調されるようになっていたかもしれない。しかし、日ごろから発声練習に取り組み、歌声に自信をつけたネロ(スエトニウスによれば、実際は「声量は乏しく、しわがれ声であった」ようだ)は、劇場の舞台に立つことを望むようになる。

皇帝が民衆を喜ばせる見世物となる。当然、側近たちからは反対された。当初は宮廷で少数の人々に歌を披露するだけだったが、これに満足できなくなったネロは、64年、ついに演者として公衆の前で舞台に立った。舞台で歌う欲求を膨らませていたこの時期、ネロは技芸の神アポロン(またはこれを模したネロ自身とも言われる)を打刻した硬貨(表紙上の写真)を造らせている。

翌年に開催された第2回ネロ祭では、周囲の反対を押し切って、ネロは音楽競技の一参加者としてポンペイウス劇場(表紙下の写真。3世紀頃の様子を再現した模型の一部。現在、サンタンドレア・デッラ・ヴァッレ教会がある一帯にあった)の舞台に上がり、都市ローマの市民の前で演奏を披露する。演技中には咳払いをせず、汗は衣装で拭う。演技後には膝をついて聴衆に敬意を示し、不安げな表情で審判の判定を待つ。舞台上のネロは、このように他の演者と同じように振る舞ったという(タキトゥス『年代記』16巻4)。

それ以降、ネロはもはや演者として舞台に立つことを躊躇わなくなる。「母親殺しのオレステス」などの悲劇を歌い、こちらも幼少期から強い関心を抱いていた戦車競技には御者として出場する。66年から67年にかけてはギリシアの諸都市を巡りながら、各地で周期を無視して競技祭を開催させ、勝者の栄誉を独占した。その中でオリンピア祭も開催させて、従来は種目にない音楽競技を実施させただけでなく、戦車競技にも参加して落車しながらも勝者であると自ら宣言したという。その後、元老院にも軍隊にも見放されたネロは自殺し、ネロ祭もその短い役割を終えた。

ネロ祭も含めて、ネロが開催させたり出場したりした競技祭に参加した競技者、運営に携わった人々の心中はいかばかりであったろうか。今夏には東京でオリンピックが開催されるが、選手やスタッフが気持ちよく参加できるスポーツと平和の祭典となることを願うばかりである。

表紙上の写真:©️ The Trustees of the British Museum