2017年10月,403号

目次

学会からのお知らせ

12月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:16世紀の空位期における都市ローマの統治状況

発表者:原田 亜希子氏

日 時:12月9日(土)午後2時より

会 場:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

(東京都千代田区外神田1-18-13秋葉原ダイビル12階

JR秋葉原駅「電気街口」改札からすぐ,つくばエクスプレス秋葉原駅から徒歩2分,

東京メトロ日比谷線秋葉原駅・末広町駅から徒歩5分)

参加費:会員は無料,一般は500円

独身が建前である教皇をトップに掲げる教会国家には,前教皇の死から新教皇の選出までの「空位期」が頻繁に存在した。本報告では教皇特有の権力の空白期に注目し,指導者不在の「危機的」状況における首都ローマの統治状況を都市政府の活動から考察する。ローマ都市政府が,枢機卿団や伝統的封建貴族層という都市ローマに権限をもつ他勢力とどのような関係を構築し,どのように空位期に対処していたのかを明らかにすることを目指す。

地中海学会大会 記念講演要旨

いかにして地中海の歴史を描くのか

デイヴィッド・アブラフィア

海の魅力は,結び合わせる力にある。海という茫漠たる無住の空間で隔てられた人と人,宗教と宗教,文明と文明が海原を越えて交わり,相互に刺戟を与えてきた。その歴史は必然的にトランスナショナルな色合いを帯び,個人とネイションの歴史に倦んだグローバル化時代の我我を魅了する。かつて海の歴史もナショナルな海軍史,海上覇権の歴史を核とした。今なおその重みは喪われずにいるが,海の歴史はそこからさらに変化してゆく可能性に満ちている。今日,その基調をなしているのは遠隔地域間の結びつき,とりわけ交易や文化交渉,移民,交易拠点の形成といった事象である。物理的に遠く隔たった地域同士が,隣人以上に近しい関係をとり結ぶこともしばしばで,そうしたことには殊のほか心が躍る。たしかに現代に較べ,航海には危険が付きものであった。しかしこの点を強調し過ぎるべきではない。実際,乗員や積み荷は多くの場合,大過なく航海していた。史料批判の必要もある。海上交易に利があることは,地球規模で俯瞰すれば理解も容易い。鉄道やシルクロードに較べ,海のシルクロードは2000年ものあいだ途絶えることなく,数多の品々を西へ東へと送り続けたのである。

海を挟んだ地域同士が,とりわけ濃密に相互作用を及ぼしあっていたのは,地中海である。黒海やバルト海など別の「地中海」にも繋がり,また内にもアドリア海のごとき小「地中海」を抱えていた地中海では,背景を異にする多様な人々が行き交っていた。港町は彼らが出遇い,交錯する場であった。港町に共存する諸集団はいかに関わりあったのだろうか。地中海史研究をするにあたり,こうした事象こそがひときわ心を踊らせる。さらにまた海を越え,複数の港にまたがって結び合う同一コミュニティの有りようも,我々の興味を掻き立てる。

地中海史研究の礎となったフェルナン゠ブローデルは,地中海が根本的に統一的性格を有していたと主張し,環境など,通時的変化に乏しい側面を重視したが,その結果,例えば政治史を蔑ろにし,活動主体である人間の役割を軽視することとなった。近年公刊されたホーデン&パーセルの研究は,ブローデルの説く統一性よりもむしろ,地域ごとに異なる環境の多様性や気候の不安定性に光を当て,それらを前提に地中海域の交易・交流の歴史を描き出した。さらに旧来,地中海の歴史を語るに際して「共通のアイデンティティ」を前提とすることもあったが(これもまたブローデルのいう「緩慢な変化」に結びつく),こうした見方には批判的研究も相次いでいる。

ブローデルを越えて,一つのカテゴリーとしての「地中海研究」を考えるにあたって決定的に重要なのは,地中海周辺地域や島嶼部が経済的に,文化的に,あるいは支配関係を通じて,それぞれの地域の間で,あるいはその他の地域との間にいかなる関係を築いていたのかという点にある。海域周辺の多様な文化が互いに関わりを持ち,相互に影響を及ぼし,ときに共通の指向を有することになった状況を後付けていくことが肝要なのである。

無論,地中海が全てではない。外部に広がるサハラ砂漠や大西洋,黒海,紅海など,周辺地域とも繋がりを有していた。交易ネットワークを理解しようというのに,一つの海だけを切り出して扱うのは得策ではない。それゆえ,ジブラルタル海峡やボスポラス海峡,スエズ運河といった主たるチョークポイント(他の海域へと移動する際に通過しなければならない要衝)の研究は,その重要性がいっそう高まってきている。

地中海史は,必ずしも近年のトレンドに適応できているわけではない。たとえば,ジェンダー史。たしかに女性の存在は地中海世界にも様々にあったが,海は基本的に男の世界であった。将来,誰かが地中海女性の歴史について,すなわち地中海を越えゆく女性たちの経験について一書をものしてくれることを期待している。

ブローデル・モデルは拡大され,地中海以外の海域にも広く適用されて,豊かな成果を生みだしている。そちらでもローカルな交易主体などがいっそうの注目を集めるようになってきている。しかしそれでもなお,例えば大西洋の歴史などに較べると,地中海及び隣接水域がきわめて濃密かつ複雑なネットワークを形成していたことに気付かされる。

今日,海上を行き交う交易量は飛躍的に増大した。だが,海上交易の経済的・文化的重要性は数千年にわたって基本的に変わることがない。他方,大洋を越えた人々の接触は,航空や電信などの新技術を通じて劇的な変化を被った。我々の知るような海の歴史は終焉を迎えたとも言えよう。今や,濃密で複雑なネットワークを築くことも可能となった大西洋は,「新しい世界規模の地中海」と評することもできる。電子技術に目を向ければ,文化的障壁は力を失い,我々のラップトップが今やミニ地中海になったとも言えるのである。(要旨:佐藤 昇)

地中海学会賞受賞挨拶

鈴木 大介

この度は,地中海学会賞という名誉ある賞を頂きまして,心より感謝申し上げます。

本来,私の父 鈴木猛朗が授かるべきものなのですが,残念ながら父は平成29年1月14日に帰天してしまいましたので,父に代わりまして私がその名誉にあずからせて頂きます。

父がヘレンド賞を通して地中海学会と関わりをもたせて頂いたのが1995年になります。

どのようなきっかけがもとで地中海学会と出会い,関係を深くしていったのかを父に聞いていなかったのが大変悔やまれますが,地中海学会が好奇心旺盛な父をなぜ刺激したのかは,尋ねるまでもない必然だったのではないかと感じております。地中海を中心とした幅広いそして,深い研究については言うまでもなく,さらにそこに「遊び心」という要素がある地中海学会が父の心を奪ったのは想像に難くありません。

その上,ヘレンド社も,1826年以来の伝統を重んじながらも,洋の東西を問わず世界中の素晴らしい芸術に多大なる興味を持ち,それらをヘレンド流に取り入れる「遊び心」があります。ヘレンドの魅力は,その「遊び」に対して真剣に取り組むところです。そんなヘレンドに「地中海の庭」という絵柄があったことが,地中海学会に“ヘレンド賞”が生まれた最後の決め手になったのではないかと思います。

そうやって地中海学会,ヘレンド社,鈴木猛朗が出会いヘレンド賞が誕生したのが1995年。驚くべきことに,私と地中海学会の出会いはその1年後,ヘレンド賞が始まった翌年1996年の山形の東北芸術工科大学でのことでした。

その当時,私は仙台で大学生として勉学に勤しんでおりましたが,東京にいる父から「山形で学会があるから,車を出してくれ」という依頼が突然舞い込んできました。

わけもわからず山形まで車を出し親子一緒に学会に出席したことを記憶しています。残念ながら,その学会で何が語られていたかは全く覚えていないのですが,「地中海学会」という名前だけは深く記憶に刻まれました。

そんな出会いから21年が経ち,まさかこのような素晴らしい賞を頂けることになるとは,驚きと感謝の気持ちで一杯です。

これからも父の想いを引継ぎ,数多くの研究者の方々と触れ合いの場を持たせて頂き,地中海学会賞受賞者として恥じない務めをさせて頂きたいと思います。

(ヘレンド日本総代理店 星商事株式会社 代表取締役社長)

地中海学会ヘレンド賞副賞

ヘレンド「地中海の庭」透かし飾り皿

地中海学会ヘレンド賞受賞によせて

安岡 義文

この度は,名誉ある賞を授かりまして誠に光栄に存じます。

今回,選考委員会にご評価いただいた拙著は,私が2013年にドイツ・ハイデルベルク大学に提出した学位論文に若干の修正を加えて出版したものです。研究対象としたのは古代エジプトの柱です。このテーマに関しては,1898年に建築史家L.ボルヒャルトによって出版された『エジプトの植物型柱』以降,主だった研究が行われていませんでした。私の研究では,ボルヒャルトの著書以降,発掘調査などによって出土した夥しい数の柱の遺構を整理し,これらを様式史,象徴的意味,施工技術,設計技術の観点から包括的に論じました。

この論文は,私のこれまでの古代エジプト建築に関する研究の集大成で,私の学究生活の中で大きな節目となっていると同時に,思い入れの強いものとなっております。

そもそも私のエジプト建築研究の始まりは,西本真一先生のご指導の下,卒業論文を書く機会を得たことにあります。奇しくも同年に,西本先生の『ファラオの形象』という本が出版され,古代エジプト建築史の研究が如何に面白いものであるかを学び取ることができました。その後,修士課程でエジプトの柱に興味を持ち,古代地中海世界との関わり方を模索する一方で,博士後期課程に進学し「柱博士」になる決意をしました。先生の勧めもあり,博士後期課程は欧州で本場のエジプト学を学ぶこととし,オーストリア,チェコを経由して,最終的にドイツで学位を取得しました。

学位取得後は,2年ほどポスドク研究員としてドイツに残り,2016年4月に日本学術振興会特別研究員のステータスを得て,帰国を果たしました。現在は柱の研究は,行っておりません。親類や学友たちは,会うたび「柱の研究は進んでいるか」と聞いてきますが,偏見は恐ろしいものだと思う一方で,現在取り組んでいる新たな研究テーマで成果を上げて,いつまでも「柱博士」と呼ばれないようになりたいと考えています。

10年以上の欧州留学というと華々しく聞こえますが,多くの出会いがあれば多くの別れもあり,得るものが大きかった一方で,失ったものも少なからずありました。その中でも芸術と学問の素晴らしさを私に教えてくれた祖母と祖父の臨終および葬儀に立ち会えなかったことが最も悔やまれます。

このように,海外での研究を実現可能にして,拙著を出版し,本賞を頂戴することができましたのは卒論生の時分から現在に至るまで,絶えずご指導を賜りました日本工業大学の西本真一先生のおかげであります。先生の研究指導や,私の海外留学奨学金並びに研究助成の応募のために書いて下さった数えきれないほどの推薦状がなければ,本研究は成就せず,またこの本は存在しえなかったことでしょう。この場を借りて心から御礼申し上げます。また,西本先生を通して,先生の奥様で,建築家および古代エジプト家具研究家でもおられます西本直子先生とも面識を得ることができました。西本直子先生に今回のヘレンド賞にご推薦いただきましたこと,心より御礼申し上げます。また,本賞およびこれまでの研究成果を得るために,数えきれない方々のご指導,ご助言を賜りました。紙面の都合上,お名前をすべて挙げることはできませんが,諸先生方,先輩,同僚,そして後輩たちに心より御礼申し上げます。

最後に,拙著を評価いただいた選考委員の皆様,この素晴らしいお皿に小生の名を入れてくださった星商事様に心から御礼申し上げます。記念のお皿は,私が海外留学中,スカイプするたびに「博士論文はまだできないのかぁ」と気にかけてくれていた両親へ感謝の気持ちを込めて贈りました。

現在は,東京大学の加藤耕一先生の下で古代エジプトとギリシア・ローマの建築,彫刻,絵画の制作技法や比例論に関する比較研究を行っており,今後,古代地中海世界の美術史観を大きく変えていく成果を出していく所存です。これまでの建築史研究において,ギリシア・ローマといった地中海北沿岸の研究は精力的に進められてきましたが,エジプト・イスラエルなどの地中海南および東沿岸の研究はなおざりにされてきたのが現状です。しかし,地中海文明は一つです。それぞれに国の特徴があり,パレット上に色彩豊かな色分布を見せていますが,それらは繋がっています。今後,北アフリカ,古代オリエント側から地中海を眺めていくことによって,今日我我の文明に少なからず栄光を与えてきた西洋文明の起源に肉薄していきたいと考えております。どうか今後とも温かい眼差しで私の研究活動を見守っていただきますよう,よろしくお願い申し上げます。

地中海学会大会 研究発表要旨

レモンから見る中世地中海世界の食生活の特質

――12世紀アイユーブ朝サラディンの宮廷医 イブン・ジュマイウ『レモンの効能についての論考』を中心に―― 尾崎 貴久子

レモンは,9世紀にはイスラーム世界で栽培が開始され,10世紀には食用利用が始まった,13世紀には中東各地でよく知られた果物となっていた。しかし,11-12世紀という約200年間のレモン利用に関する記録は殆どない。

『レモンの効能についての論考 Maqāla fī manāfi` al-līmū』 は,その資料面での空白を埋める史料である。著者は,アイユーブ朝のスルタンであったサラディンに仕えたユダヤ教徒の医師イブン・ジュマイウ(1198年歿)である。現存する唯一の写本は,18葉からなるトルコのトプカプ宮殿図書館所蔵写本(Ahmet III 2126, fol. 112v-128r)である。この書の校訂も研究も未だない。

この書の主たる内容は,レモンとレモン製品5種の医学的効能とレシピである。構成は4部からなり,前書き・医学的効能・先人たちの見解・製法レシピとなっている。レモン製品とは,シャラーブ(スパイス入り甘味飲料),ジャム,酢,ファッカーウ(スパイス入り非発酵飲料),ライムーニーヤと名付けられたレモン味のシチューである。

本発表では,①前書き②先人のレモンへの見解③レモン料理ライムーニーヤ,の3点について検討を行った。

①前書き:サラディンの命令により編纂した経緯が触れられている。一食品の医学効能についての書はいくつか現存しているものの,支配者の命により編纂された書は,中世イスラム医学書のなかでこれ以外には未だ確認していない。

イブン・ジュマイウによれば,12世紀エジプトでは,レモンは体によい食品と信じられ,多様な方法で日常頻回に利用されていた。一方,そうしたエジプト人のレモン利用を嘲笑する医師たちがいた。そこでサラディンは,彼らの見解が間違っていることを証明するための書の執筆を命じた,と編纂の経緯を述べている。

②先人のレモンへの見解:10世紀のエルサレム出身の医学者タミーミーの言には,レモンの品種改良がエジプトのフスタートで行われていたことを示す記録があった。それはシトロンとレモンの既存種の掛け合わせで,大きな果実を実らせ,驚異的な芳香をもつものとなった。この新配合種は,12世紀においても常用されていたことをイブン・ジュマイウは追記している。

③ライムーニーヤ:このレモン味のシチューの薬効として,イブン・ジュマイウは消化促進・解熱を挙げ,発熱・消化不良・咳や呼吸器疾患に効果があるとしている。

この料理はその後13-14世紀には中東全域でごちそう料理となった。さらにそのレシピは,中世ヨーロッパ世界にも伝播し,14-15世紀の料理レシピ集9書に記録された。その伝播の理由となる直接的な証拠記録は見出せなかった。但し,(1)ライムーニーヤは,中世イスラム医学では,体を冷やす効能をもつ酸味料理群として,ザクロやブドウ果汁の肉煮込みとともにひとまとめに記録されていること,(2)これらの料理レシピがヨーロッパの料理書に記録されたのは,地中海世界でペストが蔓延した時期であること,などからその医学的効能ゆえに,選択され,翻訳された可能性を指摘した。

以上の考察から地中海世界における新食品の受容における傾向として以下の点を挙げた。

まず受容には,その医学的効能に関する見解が必要とされた。その見解とは,古代ギリシャ医学およびその理論を継承発展させたイスラーム医学の食養生理論によるものであった。効能が書にない食品は,医学者らによって,食べる必要のないものと断定される傾向があった。

そして「レモン」の普及は,品種改良によってより促進された。そもそも品種改良以前のレモンやオレンジは,インド原産のものよりも,色あせ香りもないと10世紀の史家が記録している。品種改良されたレモンの事例は,新種栽培作物として中東に入ったコメとサトウキビにおいても,品種改良がなされたであろうことを示唆しているといえる。

さらにアラビア語料理名とそのレシピが中世ヨーロッパ世界に伝播した背景には,イスラム医学の食養生理論の伝播があった。すなわち地中海世界は,レモンの食利用からみると,食養生の観念と方策の共有がなされた一つの世界であったといえる。

今後も,一つの飲食物に着目し,その利用記録を中世アラビア語文献資料から渉猟し,その時代の食生活の様態・変容・特質を見出す手がかりとしていきたいと考える。

ピカソとアングル美術館

塚田 美香子

20世紀絵画の巨匠のひとりであるパブロ・ピカソが描いた「アングル風」のマックス・ジャコブの肖像デッサンが1916年12月の『レラン』誌に発表されると,当時の美術界に衝撃が走った。というのもまだジョルジュ・ブラックと共に創始したキュビスムが,世界を席捲していた最中にピカソが古典的手法へと画風を方向転換したからである。19世紀フランスの大家ジャン゠オーギュスト゠ドミニク・アングルについて,ピカソはほとんど語っていないが,アングル芸術とピカソの変貌する芸術様式の関係は意外にもピカソがパリに活動の拠点を置く以前から始まっていた。

アングルの出身地のモントーバンはフランス南西部ミディ゠ピレネー地方,タルヌ゠エ゠ガロンヌ県の県庁所在地にある。タルン川に架かる14世紀に造られた古風な橋を渡った先にある美術館は,アングルの生前から開館していて,美術館自体や町の歴史は古く12世紀に遡る。城郭が司教館になり,18世紀には市民館として使われ,後に美術館に変わった。アングルはイタリア留学中に収集した古代美術を美術館へ贈与していたが,1867年の死去の際,遺言によって彼の作品も寄贈されると,これを機にアングル美術館に改名された。美術館は約4,500点ものデッサンと彼がローマで収集した古代ギリシア陶器54点も収蔵している。19世紀初頭の美術館の内観は,地元カメラマンのアシール・ブイスが撮影した絵葉書から展示の様子がわかる。1867年から第2次世界大戦迄は,アングルのデッサン1,200点が3つの展示室に掛けてあり,来館者は自由に見学することができた。

20世紀初頭の鉄道は,1905年のフランス国有鉄道SNCFの資料『リーヴレ・シェ』によれば,バルセロナとパリ間はモントーバンには停車せずトゥールーズ乗換えであった。ちなみに現在パリとトゥールーズ間を走行する高速鉄道TGVは,トゥールーズ駅よりひとつ手前にあるモントーバン駅にも止まる。パリのピカソ美術館が保管するアーカイヴ・ピカソには1920年代のアングル美術館の入場券や鉄道の乗車券があるが,それより前にピカソが訪問したのかはアングル美術館にも記録がないため不明である。しかし,ピカソの足跡から少なくともモントーバンには2度,訪れたことがわかっている。

最初は友人で画家のサバスティア・ジュニェ・ビダルと1904年4月にバルセロナから到着している。外套をまとった2人を描いたスケッチの下には「モントーバンに着いた」という書き込みがある。モンマルトルの「洗濯船」(バトー・ラヴォワール)にアトリエを借りられる見通しがついたために,4度目のパリ旅行へ向かう途中だった。また,ピカソはサバスティアの弟カルラスが創刊し編集する『エル・リベラル』紙の4月11日と12日に,自分とサバスティアはバルセロナからパリに向かい,パリで最新作の展覧会を催す予定だと告知している。

次の訪問は1913年,スペインとの国境に近い町セレからパリへ戻る帰路である。セレに3月から恋人エヴァ・グエル(マルセル・アンベール)とマックスの3人で滞在していたピカソは,ガートルード・スタインに6月19日付手紙で「6月20日にパリへ向けて発ち,途中でトゥールーズとモントーバンに立ち寄る」と伝えている。アングル美術館はモントーバン駅から1~1.5km圏内にあり,徒歩15分程度で行けるため,美術館を見学することは充分に可能であっただろう。また,それ以前にも1909年5月~9月にバルセロナとオルタ・デ・エブロ,1910年夏にはカダケス(カタルーニャ地方ジローナ県)旅行でスペインとフランス間を往復しており,モントーバンや美術館へ行く機会は少なくともあったはずである。

2016年9月に筆者がアングル美術館を視察したときは,日本の2階に当たる1階展示室にはアングルの油彩画やデッサン,伝説的なヴァイオリン(青年期はトゥールーズ市オーケストラの第2ヴァイオリン奏者でもあった),2階には彼が収集したイタリア絵画などが展示されていた。さらに,メインフロアには同郷の彫刻家エミール゠アントワーヌ・ブールデルの作品,地下にはガロ・ローマの考古学資料,18世紀モントーバンの重要な産業だった陶磁器があり,1970年代から収集し始めた現代美術でザオ・ウーキーらの抽象画が壁に掛けられていた。また,2009年にケベック国立美術館と共催した「アングルと現代作家展」に出品されていた,アングルの《トルコ風呂》や肖像画に感化されたピカソや現代作家による絵画や版画,写真,コラージュ,映像を使ったインスタレーションが所狭しと並んでいた。フロランス・ヴィギエ館長から頂いた展覧会図録には,日本でも知られるイラストレーターのステファン・マネルが総勢105人の出品作家を描いた似顔絵も載っている。

同美術館は,第2次世界大戦中はルーヴル美術館の収蔵品をナチス・ドイツの略奪から逃れるために避難させていた場所のひとつで,レオナルド・ダ・ヴィンチの《モナ・リザ》も含まれていたという。現在,美術館は正面入口などの大規模な改修工事のため休館中であるが,2019年の開館が待たれるところだ。

表紙説明

地中海世界の〈城〉7:ミケーネ/佐藤 昇

「城」とは何か。簡便な砦の類も含めれば,時代と地域を問わず,そこかしこに見られる。しかし,さしあたり日本の名城に見られるような,君主・領主の居所と防衛拠点という2つの機能を兼ね備えた建築物としてみると,いつの時代にも必ずあるというわけにはいかない。例えば古代ギリシア世界を見回してみても,しっくりくるものはあまり見当たらない。

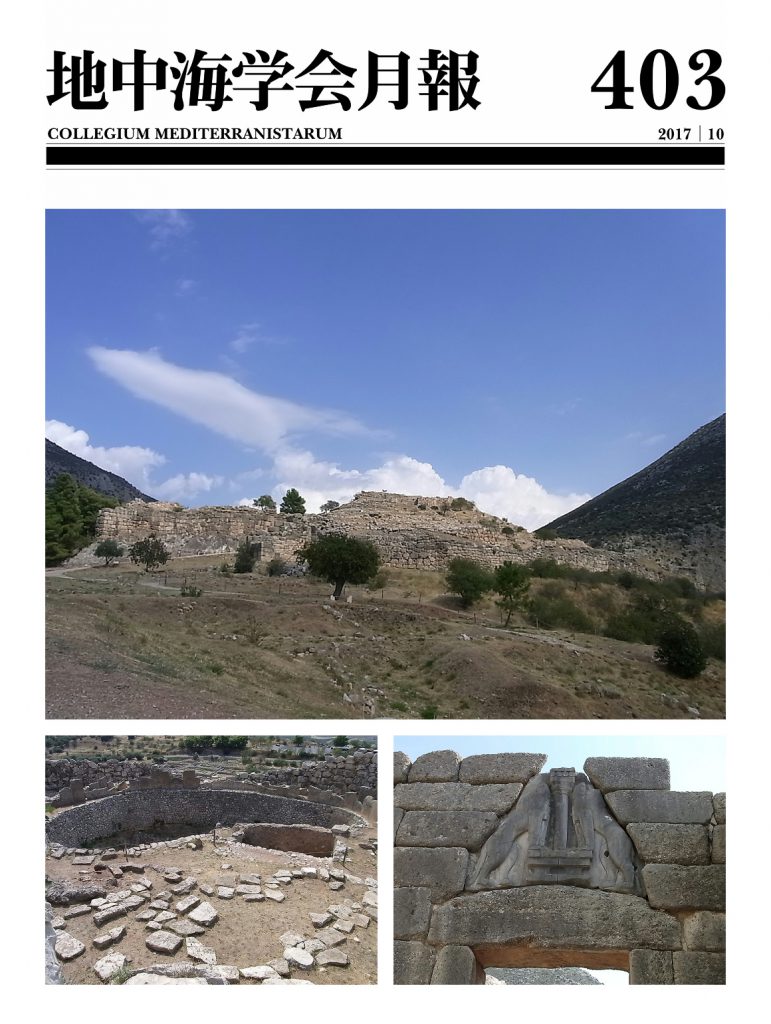

ミュケーナイ時代の宮殿群などはどうだろうか。写真(上)は,その代表格「ミケーネ遺跡」である(混乱を避けるため,時代・文明名はミュケーナイとし,古代都市及び遺跡名はミケーネとする)。ペロポネソス半島東部,アルゴス平野をのぞむ丘陵地に位置するこの遺跡が,現在認められるような防衛機能を整え始めたのは前14世紀後半のこと。平均2トンになるという巨大な石を積み重ねた城壁は,神話上の巨人キュクロープスにちなみ,キクロペス様式と呼ばれる。前13世紀半ばになると西側で大規模拡張工事が行われ,いわゆる円形墓域A(写真左下)が城壁内に取り込まれるとともに,印象的な獅子門(写真右下)が新たに設けられた。やがて前13世紀末にも,北東部で更なる拡張が行われることとなる。

支配者の居所に相当する宮殿部分は,この城壁の南側中央部に乗りかかるように建設されている。宮殿部東南端にあるほぼ正方形の部屋に,聖なる炉を備えたメガロン=王の座所があった。城壁の上にかかって建設されていることから,建設年代は城壁が建設されて以降のこと,すなわち前14世紀後半ということになるだろう。支配者の居所と立派な城壁=防衛機能が揃い,これなら「城」と言っても差し支えあるまい。

丘の上に聳えるミケーネ「城」に限らず,ミュケーナイの「城」はいずれも巨石を積み上げた城壁を備え,見る者に強い印象を与えたに相違ない。しかしミュケーナイ人が景観に与えたインパクトは「城」だけに留まらない。「城」からは道路が各地に伸び,川にはキクロペス様式の石橋が架けられ,馬に引かれた荷車もスムーズに通行できた。さらにミケーネからほど近く,ティリンス遺跡近郊には「ダム」が建設された。ティリンスの城砦に向かうはずだった流路を変えるための,堤防のような石造構築物である。これらもおよそ前13世紀に整備されたとされる。

こうした「城」を核とする建設事業が,ミュケーナイ文明理解に不可欠の要素であることは言を俟たない。しかし同じくミュケーナイ文明を代表する印象的なトロス墓などは,これより早くから発達していた。ミケーネに上述のような「城」が姿を見せる以前,すでに数百年にわたってミュケーナイ人たちは豊かな文明を生み出していた。現在知られているような「城」が景観や文化,社会の中核的役割を担ったのは,ミュケーナイ文明においても限られた時期のことだったのである。やがてミュケーナイ文明は「前1200年のカタストロフ」を迎え,こうした「城」もその歴史的役割を終えることとなる。