2016年12月,395号

目次

学会からのお知らせ

「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集

地中海学会では第22回「地中海学会ヘレンド賞」(第21回受賞者:奈良澤由美氏)の候補者を下記の通り募集します。

授賞式は第41回大会において行う予定です。

応募を希望される方は申請用紙を事務局へご請求下さい。

地中海学会ヘレンド賞

一,地中海学会は,その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。

二,本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は,原則として会員を対象とする。

三,本賞の受賞者は,常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し,その業績審査に必要な選考小委員会を設け,その審議をうけて受賞者を決定する。

募集要項

自薦他薦を問わない。

受付期間:2017年1月6日(金)~2月15日(水)

応募用紙:学会規定の用紙を使用する。

第41回地中海学会大会

第41回地中海学会大会は,2017年6月10日(土),11日(日)の2日間,東京大学本郷キャンパス(東京都文京区本郷7-3-1)で開催されます。

学会設立40周年記念大会として,ケンブリッジ大学の地中海史教授デイヴィット・アブラフィアDavid Abulafia氏による記念講演が予定されています。なお,大会のプログラムは決まり次第お知らせします。

大会研究発表募集

本大会の研究発表を募集します。

発表を希望する会員は2月15日(水)までに発表概要(1,000字以内。論旨を明らかにすること)を添えて事務局へお申し込み下さい。

発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。採用は常任委員会における審査の上で決定します。

2月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:13世紀末ビザンツ政治史を巡るクロノロジーの再考

発表者:佐野 大起氏

日 時:2月18日(土)午後2時より

会 場:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

(東京都千代田区外神田1-18-13秋葉原ダイビル12階

JR秋葉原駅「電気街口」改札からすぐ,つくばエクスプレス秋葉原駅 徒歩2分,東京メトロ日比谷線秋葉原駅・末広町駅 徒歩5分)

参加費:会員は無料,一般は500円

1290年代,アンドロニコス2世治下のビザンツ帝国はいくつかの印象的な出来事を経験した。ところが,比較的多くの史料が利用可能であるにもかかわらず,この時期の政治史に関するクロノロジーは混迷の様相を呈しており,部分的には今日に至るまで明確な答えが示されていない。本報告では,特に1293年から1297年にかけての時期に的を絞り,年代記,書簡,公文書といった種々の史料分析を通じて諸事件の年代確定を試みる。

会費口座引落について

会費の口座引落にご協力をお願い致します(2017年度から適用します)。

会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度入会された方には「口座振替依頼書」を月報394号に同封してお送り致しました。

手続きの締切は2月17日(金)です。なお,依頼書の3枚目(黒)は会員ご本人の控えとなっています。事務局へは,1枚目と2枚目(緑,青)をお送り下さい。

すでに自動引落の登録をされている方で,引落用の口座を変更ご希望の方は,新たに手続きが必要となります。用紙を事務局へご請求下さい。

古代ローマの庭園とWilhelmina F. Jashemski

川本 悠紀子

Wilhemina F. Jashemski (1910-2007) は,メリーランド大学の古代史の教授で,特にローマ法を専門としていた。The Origins and History of the Pro-consular and the Propraetorian Imperium to 27 BC (1950)の執筆を終え,次の研究プロジェクトをどうするか悩んでいたある日,彼女の夫Stanley A. Jashemskiから「古代ローマ人は庭が好きだった。あなたもガーデニングが好きだ。古代ローマの庭園を研究してはどうか?」という助言を受けた。この何気ない提案こそ,古代ローマの庭園史研究のはじまりといえる。

もっとも,ルネサンス以降多くの人文学者,芸術家,建築家が古代ローマの庭園の再現を試みている。彼らは,小プリニウス,ウァロ,コルメッラやタキトゥスをはじめとする史料を手掛かりに古代ローマの庭園を研究してきた。またJashemskiと同世代の古代史研究者Pierre Grimal (1912-1996) は,史料や壁画の描写に基づき古代ローマの庭園に関するモノグラフを著している(Les jardins romains à la fin de la république et aux deux premiers siècles de l’empire : essai sur le naturalisme romain (1943))。しかし,19世紀末以降,Vittorio Spinazzola (1863-1943),Amedeo Maiuri (1886-1963)をはじめとする考古学者がポンペイの住宅から庭園の痕跡を発見しているにも拘らず,考古学の成果と史料を結び付けてリアリティーのある古代ローマの庭園像を再構築しようとする研究者はいなかった。米国人古典学者Jashemskiこそ,庭園に残された植物の痕跡から古代ローマの庭園を検証する研究の礎を築いた人物なのだ。

Jashemskiは1957年にポンペイを訪れた際にMaiuri,Tatiana Warscher (1880-1960: Michael Rostovtzeffの弟子の一人)やMatteo Della Corte (1875-1962)といったポンペイの考古学者に出会い,古代ローマの庭園を研究する計画を打ち明けたという。WarscherとDella Corteは,Jashemskiの考えを強く支持したものの,「誰も手をつけていないポンペイの庭について研究するべき」との助言を与えた。Jashemskiは,はじめこそこの考えに同調しなかったが,研究を進めるにつれポンペイの重要性に気が付いたという。そして,1961年以降,二十年余りに渡りポンペイのRegiones I-III,the Villa A at Oplontis,Boscoreale Villaの庭の発掘を指揮した。植物の痕跡を精査し,壁画に見られる庭園描写との関連性を検証した研究成果はThe Gardens of Pompeii: Herculaneum and the Villas Destroyed by Vesuvius vols .1 & 2 (1979, 1993) にまとめられ,夫Stanleyが長年撮りためた3万点におよぶ遺構の写真の一部も収録されている。

またJashemskiは,古代ローマの庭園の実態に迫るには,従来の考古学的・文献学的研究だけでなく,科学分析も行うべきとの考えの持ち主であった。今でこそ遺物を科学分析するのは一般的だが,彼女が発掘を指揮した時代において,この発想は先駆的であった。科学者や動植物学者による古代ローマの庭で発見された動物の骨,植物の痕跡や花粉などの研究成果は,他の考古学的研究成果とともにThe Natural History of Pompeii (2002)に収められている。

近年,古代ローマの庭園に関する研究は盛んに行われており,庭園やランドスケープに関する本が多数出版されている。昨年にはJashemskiの手記がDiscovering the Gardens of Pompeii: Memoirs of a Garden Archaeologistとしてオンデマンド出版された。他にも,ケンブリッジ大学出版からThe Gardens in the Roman Empireが2018年1月に刊行される。この本の編者,執筆者はいずれもJashemski本人かその研究に恩恵を受けており,その研究の範囲もカンパニアの遺構という枠組みを超え,東はカエサリアから西はコニンブリガまで幅広いものとなっている(筆者は博士論文で古代ローマ住宅の列柱廊空間と庭園について執筆したため,編者から草稿をお借りした)。

古代ローマの庭園という,長い間忘れられてきた研究分野は,Jashemskiとその夫Stanleyによって息を吹き返し,その後継者によって今なお研究が行われている。「米国人古典学者でガーデニングが好き」というコンビネーションが生み出した影響は,とてつもなく大きい。

ポンペイVII.6.7から発見された花壇(第二次世界大戦時に爆撃を受けたため,現存しない)。Courtesy of the American Academy in Rome, Photographic Archive. Warscher Colle

1483年のエルサレム・パッケージツアー

嘉納 孝太郎

現代の我々は外国を旅行するとき,旅行会社が参加者を募集し添乗員やガイドが同行するいわゆるパッケージツアーをよく利用する。この様なパッケージツアーは19世紀にイギリスのある旅行代理店が始めたとされるようであるが,15世紀末期,1483年にドイツの聖職者フェリックス・ファブリがエルサレムへの巡礼を行ったときの旅はまさしく現代のパッケージツアーと同じ形態のものであったといえる。

その巡礼記にはファブリたちが乗ったヴェネツィア船の船長と交わした20ヶ条の旅行契約の内容が記されている。それによると旅はヴェネツィアを出航しヤッフォー(現在のテルアヴィヴの一部)に上陸,エルサレムの聖地巡礼を行った後,同じ船で帰国するもので,出発からヴェネツィアに帰着するまでの旅の全てを船長が一括して請け負い,巡礼者たちはその費用を船長に支払うというものであった。契約書には往復の船旅は勿論のこと,道中における食事の提供が定められ,そして現代のパスポートやヴィザの役割を持つ「通行・滞在許可(salvus conductus)」や移動手段であるロバの費用など全ての必要な経費が含まれること,エルサレムでは主要な聖地巡礼には船長が自ら案内することなどが定められているのである。

ヴェネツィア船船長との契約書には巡礼者が途中で死去した場合の対処についての条項もあるので,旅は命の危険を伴うものであったのだろう。しかしながら当時ヴェネツィアでは毎年2隻の巡礼船が出ることが認められていた。そしてファブリの巡礼記にも同じときにもう1隻の巡礼船がヤッフォーに向けて出航したことが記されているので,旅は決して特殊なものではなかったと思われる。

ヤッフォーからエルサレムに至る途中,ファブリたちはラムラというヨーロッパからの巡礼者たちを統括するパレスティナの拠点の街に立ち寄っている。そしてそこのキリスト教修道院において巡礼の心得を伝え聞かされたのであったが,その内容が27ヶ条に整理されおり,予め準備されていたと思われる点も巡礼者の来訪が希なものではなかったことを窺わせる。

このパッケージツアーのもう一つの興味深い点は,当時のエルサレムはマムルーク朝というカイロに本拠を置くイスラーム王朝が支配していたが,そこへの旅をキリスト教世界に属するヴェネツィア船船長が主宰者となって請け負い,実施した点である。

巡礼記にはヤッフォー到着の際にエルサレム,ガザ,ラムラの長が巡礼者たちの上陸に立ち会ったことが記されている。そしてその旅にはドラゴマン(trutschelmannus, [turjumān, dragoman])と呼ばれる現地のガイド兼通訳が随伴し,エルサレムでの聖地巡礼などでは船長とともに巡礼者たちの対応にあたっていたが,彼らは公的な位置づけを持つ人たちであった。この様なパッケージツアーはマムルーク朝が認めなければ成立しないはずであり,これらの記述はマムルーク朝がその旅を公式に承認していたことを示している。

また,エルサレムのキリスト教修道院で催された饗宴では,列席した現地のムスリムの有力者たちがファブリたちの話に真摯に耳を傾けたことが巡礼記に記されている。そこには巡礼者たちを蔑んだり排斥するような態度は感じられないので,このことからもキリスト教徒巡礼者のエルサレムへの来訪が受け入れられていたと考えることが出来るだろう。

ヴェネツィア船船長との契約ではエルサレムでの巡礼を終えた後,ヤッフォーから帰国することとなっていたが,ファブリはエルサレムで希望者を募って新たな巡礼団を組み,聖カトリーヌ修道院のあるシナイ半島,そしてカイロ,アレクサンドリアへの旅を続けたのであった。エルサレムからアレクサンドリアまでの旅においても,それまでと同様にドラゴマンが随伴している。巡礼記には巡礼者たちが随伴を依頼したといった記述は見られず,またドラゴマンが公的な位置づけを持っていることからその随伴は制度的に定められていた可能性が高い。そして旅の主要な場所では「通行・滞在許可」の取得や確認が行われたと考えられる記述が見られるが,それにも随伴したドラゴマンが関与しており,さらにドラゴマンには通訳やガイドの他に巡礼者たちを監督する役割もあったことが読み取れる。

当時のマムルーク朝は異文化世界であるヨーロッパにとって閉ざされた世界ではなく,キリスト教徒巡礼者たちの来訪に門戸を開いていたと同時に,ドラゴマンの随伴や「通行・滞在許可」に関する記述から,彼らを受け入れる社会的な仕組みを持っていたことを窺い知ることができるのである。

絵画VS彫刻

―「優越論争」を超えて― 甲斐 教行

ジョルジョ・ヴァザーリ『美術家列伝』完訳(中央公論美術出版)の共編・翻訳にこの数年携わっており,ようやく予定の半分である3巻分の刊行に辿り着いた。そのヴァザーリが伝える豊富なエピソードの中で印象的なのが,16世紀初頭の美術家たちにとって焦眉の懸案であった,絵画と彫刻の「優越論争(パラゴーネ)」である。

ヴァザーリは,ヴェロッキオのヴェネツィア滞在期に彫刻家たちとジョルジョーネとの間に起こったとされる論争について伝えている。彫刻作品はその周囲をめぐる観者に複数の視点を提供しうるがゆえに絵画より優れていると主張する前者に対し,ジョルジョーネは絵画においては一歩も動くことなく多視点性が実現できると主張し,人物の周囲に反射物(水面,甲冑,鏡)を配する工夫によって,一枚の絵の中で同一人物を四方向から描くことに成功したという(『美術家列伝』前掲訳,第三巻,pp.51, 53)。1478年頃に生まれたジョルジョーネが,ヴェロッキオの没年1488年には10歳の少年であったことを考慮するなら,この逸話に客観的な史実性は求められないが,そこに当時の芸術思潮の一端は伝えられている。実際,ジョルジョーネの影響を受けたサヴォルドはまさしくこのような工夫の実作例(《武装した貴紳の肖像》,ルーヴル美術館)を残している。一方ヴェロッキオも,ロレンツォ・イル・マニーフィコが父ピエロと叔父ジョヴァンニ・デ・メディチを偲んで建造させた記念碑(フィレンツェ,サン・ロレンツォ聖堂)で,四辺に刻まれた銘文を辿るうちに作品を一周するよう,観者を多視点的鑑賞にいざなっている。

この有名な論争について,1547年にベネデット・ヴァルキは複数の美術家に公開質問状を送っており,ミケランジェロの返答はよく知られている。「私の考えでは,絵画は浮彫に近づくほど良くなり,浮彫は絵画に近づくほど悪くなるように見えます」(B. Varchi, Due lezzioni, Fiorenza, 1549, pp.154-155)。彫刻に優位を置く巨匠の芸術観は,例えば《ドーニ家の聖家族》(ウフィツィ美術館)の突出するような立体表現により,まさに「浮彫に近づく」絵画を実現している。

そのミケランジェロの影響下に論じられることの多い画家ポントルモの場合,同じヴァルキの質問状に対し「この議論自体が難しく,論じることも解決することも致しかねます」と結論を避けながら,「作業する者の疲労」に基づいて持論を述べている(Ibid., pp.132-135)。抽象的な議論に対する判断中止と,「疲労」という実体験に基づく感覚の重視。このほど邦語論文集が刊行されたフィレンツェ大学のカルロ・デル・ブラーヴォ(拙訳『美の顕現─ルネサンスの美術と思想』,中央公論美術出版)は,こうしたポントルモの態度を古代以来の懐疑主義の伝統と関連づけ,現実の観察から一定の普遍的法則を導き出すのではなく,無限に変化する現象界の一切を相対的で不確かなものと捉える思考に擬えている。それに加え,ポントルモが生涯を通じて自らをモデルに素描を行い,鏡や台を用いてあらゆる姿勢の探求を行った可能性が指摘されている。ネオプラトニストであったミケランジェロの屈曲した蛇状人体が,アルベルティ的「比例」によっては到達しえない神的「優美」の追求であったとすれば,ポントルモには信ずべき堅固なイデアは存在せず,ただ無限に続く孤独な探究の喜びが存在したのかもしれない。元来プラトン的に言えば現象界はイデア界の反映であるが,鏡像は反映のさらなる反映にすぎない。鏡の図像的意味がいみじくも「外見」,「見かけ」であるというのも偶然ではない。ときには2枚の鏡を駆使したというポントルモにとって,反映にすぎない鏡も,現実自体も,同様に不確かなものでしかなかった。そう考えると,ポントルモの描く人物像が背景の建築と比べて不均衡なまでに大きく(《聖母のエリサベツ訪問》,カルミニャーノ,サン・ミケーレ教区聖堂),その色彩が非現実的で人工的なものに見えたとしても不思議はない(《キリストの墓への運搬》,フィレンツェ,サンタ・フェリチタ聖堂)。懐疑論者にとり,「確実な」比例や「真の」色彩はこの世に存在しないからである。

ジョルジョーネとヴェロッキオの議論は多視点性を優越性の証とみなす点で理論的枠組を共有しており,ミケランジェロも空間の立体的表現という観点から議論を開始する。だがポントルモはその枠組の外側に立脚点をもち,鏡像の反映という多視点的含意さえも相対化している。思えばわれわれの美術史研究も専門分化してときに近視眼的になりがちだが,常識的な固定観念からいったん離れることで全く別のものが見えてくることがある。われわれは学問においてつねにそうした未知のものを探し続けているのかもしれない。

「特別展 古代ギリシャ――時空を超えた旅――」への長い旅

芳賀 京子

2016年6月,監修として長らく関わってきた展覧会「古代ギリシャ─時空を超えた旅─」が東京国立博物館でようやく開幕した。2011年の大英博物館ギリシャ展のあと,今度は欧米博物館の企画ではなく,ギリシャから作品を借りて日本人による日本人のためのギリシャ展を,という話が持ち上がった。これには私も大賛成だった。

日本人にとってのギリシャとは何だろう。歴史時代のギリシャ美術を扱っている身としては,パルテノン,アルカイック・スマイル,筋肉美の青年像や官能的な女性裸体像などを予想していたのだが,朝日新聞社の方が最初に挙げられたのは《アガメムノンの黄金のマスク》,そしてシュリーマンだった。これは私にとってまったく意表を突く意見だった。さらに個人的な事情を言えば,アテネに留学中にエーゲ海考古学の教授に試験その他で苦しめられて以来,ミノス文明やミュケナイ文明にあまり良い印象を持っていない。だがそれが日本人にとって憧れのギリシャならば,シュリーマンの黄金はぜひとも展覧会に含めなければならない。扱う時代は,ミノス時代からヘレニズム時代といったところか。

話が本格的に動き出したのは2013年の夏だった。独自に企画を立ち上げ,すでにギリシャとコンタクトも取っていた東映の方々と合流し,キュクラデス,ミノス,ミュケナイ文明からアルカイック,クラシック,マケドニアやヘレニズムまで,ギリシャ美術の多様性をすべて通観する,これぞ「THEギリシャ」といえる日本で初めての展覧会を,できればオリンピックの年である2016年に,と話はさらに広がった。

こうして「古代ギリシャへの時空を超えた旅」というテーマは決まったものの,その意義が肝心のギリシャ側に伝わらない。パワーポイントにコンセプトや希望する作品を入れて送っても,色よい返事が返ってこない。確かにギリシャにしてみれば,「ギリシャ美術のすべてを」と言われても,具体的イメージが湧かないのは無理もない。そこで東京国立博物館の方も加わり,秋に日本側のチーム全体でギリシャに赴くことになった。ギリシャの政府高官やギリシャ各地の博物館の館長たち,ギリシャ人の大学教授たちも交えたミーティングで,日本側の意気込みを伝えるとともに,展覧会テーマも話し合われた。ギリシャ側は「女性」「海」「戦争」などのテーマを挙げるが,それではかなり作品が限定されてしまい,ギリシャ美術をすべて見せることは難しい。そこで日本が古代ギリシャと同じ多神教世界であることを強調し,「不死の神々と人間」というテーマを提案する。「不死の者たち」という言葉は,特にギリシャ人教授のお気に召したようだ。展覧会のタイトルが,日本語では「時空を超えた旅」,英語では「Journey to the Land of Immortals」になっているのは,そういうわけである。

ただギリシャ側は,この時にはまだ大規模な作品を貸し出す気があまりなかった。それでも「大きいものを」と食い下がったら,「私たちはエジプト文明ではない」と言い放たれた。最終的にいくつもの等身大の像を借りることができたのは,日本側諸氏の交渉力に加え,2014年の夏にギリシャ側のチームに日本に来て東京国立博物館平成館の巨大なスペースを見てもらったことが奏功したのだろう。あるいはちょうどその時,台北國立故宮博物院の展覧会が開催中だったため,中国文明に対してライバル心をき立てられたということもあったかもしれない。

しかしその後も,ことは順調には進まなかった。次第にギリシャ側が展覧会どころではなくなったこともある。2015年1月にギリシャの政権交代に伴って省庁人事が入れ替わった時には肝を冷やした。だが2月には,こちらの希望を酌みつつも貸し出し不可能な作品を類似作品に差し替え,時代を新石器からローマにまで拡張した長いリストが届いた。最新の研究成果を盛り込みすぎてわかりにくくなっている部分を整理し,各時代のバランスを取り,それぞれに目玉となる作品を配するよう,交渉は続く。最終リストに近いものが出来上がったのは年が明けてからである。展示は東博にお任せして,私は図録に専念したのだが,実は同年4月に東京で始まった「ポンペイの壁画展」(2017年1月から山口,4月から福岡)の共監修も引き受けていたため,双方にご迷惑をお掛けした。

ともあれ,新石器時代から古代末期にいたる古代ギリシャ美術のすべてを通観できる日本初の大展覧会。まだご覧になっていない方は,巡回最後の地である神戸展(神戸市立博物館,2016年12月23日~2017年4月2日)に足をお運びいただけると幸甚である。

自著を語る83

橋場弦・村田奈々子編『学問としてのオリンピック』

山川出版社 2016年7月 246頁 2,500円+税 橋場 弦

古代ギリシア史という浮き世離れしたことを研究している私にも,4年に一度の閏年には,ときに一般世間からお声がかかり,古代オリンピックについて講演を頼まれたり取材を受けたりする。たしかにオリンピックというテーマは,古典古代と現代をつなぐ数少ないチャンネルの一つであるから,西洋古代史という学問が世間から忘れ去られないためにも,つとめて依頼に応じることにしている。本書の編者を引き受けたのも,似たような意図からである。

本書の母体となったのは,共編者である村田奈々子が企画して東京大学教養学部前期課程で開講された連続講義である。西洋古代史・ギリシア哲学・西洋美術史・スポーツ科学そして近現代ギリシア史それぞれの専門家が各章を担当し,一般読者を対象に,オリンピックの諸相をより広い学知の文脈から平易に解明することが本書の趣旨である。

全体は5章立て。第1章「古代オリンピック ギリシア人の祝祭と身体」では橋場が古代オリンピックの起源と祝祭の様子を叙述し,その背景にあるギリシア人の人間観・社会観を探る。第2章「精神と肉体 オリンピックの哲学」では,納富信留(東京大学教授)が古代の哲学者・詩人・弁論家のテクストからオリンピックにかかわる言説を析出し,「哲学の反オリンピック性」という視点に到達する。第3章「オリンピックと芸術 ビジュアルな古代ギリシア」では飯塚隆(国立西洋美術館研究員)が,古代の彫刻や壺絵などの図像を用いて古代オリンピックの競技の諸相を再現する。第4章「スポーツを科学する 身体運動の動作分析」では深代千之(東京大学教授)がバイオメカニズムの視点から,走る・跳ぶ・投げるといった人間の身体技法を科学的に明らかにする。第5章「近代オリンピックの始まり 普遍的理念とナショナリズムのせめぎ合い」では村田奈々子(東洋大学准教授)が,近代オリンピックの理念と第1回大会開催国ギリシアのナショナリズムとの対立を明らかにし,クーベルタンが近代オリンピズムの理念に託した人間賛美の思想に焦点を当てる。

編者としては,各執筆者のオリジナリティーを尊重しながら,なおかつ全体としての均整がとれるよう配慮するのに苦心した。しかし,それぞれに特長ある多彩な分野からオリンピックというテーマにアプローチするという本書の持ち味は,充分引き出せたのではないかと自負している。同じ対象でも,学問領域によってこうも見え方が変わってくるのか,ということが読者に伝われば幸いである。

オリンピアはデルポイと並んでパンヘレニックな祭典の聖地であったが,同時に巨万の富が集中する財政センターでもあった。前431年,ペロポネソス戦争開戦にあたってスパルタで開催されたペロポネソス同盟会議では,コリントス代表がこのように勧告する。「……敵側の優勢といわれる海軍力も,われらは各国現有資力を結集し,またデルポイやオリュムピアの資金財をもってすればゆうに必要を満しえよう。すなわち神殿から資金貸与を仰げば,敵よりも多額の報酬をあたえることによって,今は敵側についている外国人海員を引き抜くことができるはず。」(トゥーキュディデース『戦史』1巻121章,久保正彰訳,岩波文庫)スパルタをはじめとして強国がオリンピアをたびたび支配下に置こうと企てたのは,その宗教的権威のみならず,莫大な資金力も目当てだったのである(ただしオリンピックへの政治介入は例外なく失敗に終わった)。従来の研究は競技種目や宗教儀礼の側面に注目してきたが,財政面についての研究はまだこれからである。本書でもこの方面までは踏み込めなかったのが,執筆者の一人として心残りではある。今後古代オリンピックの財政史研究が進展することを期待したいものである。

とはいえ,前回東京大会の頃に比べれば,近年の考古学的発見の成果や,前述したような図像学的な研究の進展もあいまって,古代オリンピックの姿がはるかに鮮明に見えてきたことは喜ばしい。オリンピックのたびに古代ギリシアへの関心が高まるのは海外でも同様らしく,古代オリンピック関係の学術書の出版年を調べると,近年では2000年(シドニー大会),2004年(アテネ大会),2008年(北京大会),2012年(ロンドン大会),ないしそれぞれの前年であるのが面白い。日本の書店ではどちらかといえば「スポーツ」の棚で見かけるオリンピック関連図書だが(本書もそうである),そうしたなかで学知としてのオリンピックを探究した本は珍しいと思う。4年後の東京大会に向け,学校でもオリンピック教育のプログラムが開始されるというこの時期に,多くの読者が本書を手に取ってくれればと願う。

表紙説明

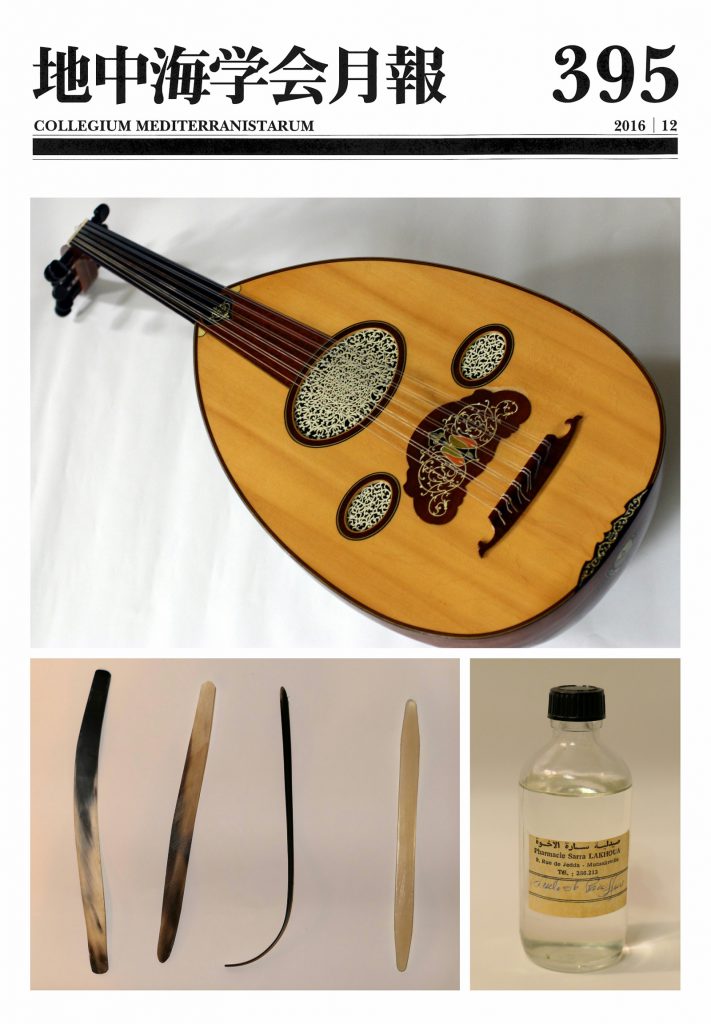

地中海世界の〈道具〉20:ウードとリーシャ /松田 嘉子

アラブ諸国をはじめトルコ,ギリシアなど地中海を囲む広大な地域で用いられる,アラブ古典音楽の代表的な弦楽器ウード。短い棹と大きく折れ曲がった糸倉,膨らんだ胴といった形状を持ち,表面板の響孔には透かし彫りの装飾をほどこすのが伝統的。フレットのない指板には複弦(1コースを同じ音程で2本ずつ)を張る。

ウマイア朝やアッバース朝の宮廷で,ウードは歌の伴奏や合奏だけでなく,音楽楽理を研究する際の基準の楽器として用いられ,ウード奏者は演奏家としても音楽理論家としても活躍した。アンダルス(イベリア半島)を経てヨーロッパに伝えられ,リュートの原型となる。

ウードは時代とともに変化し,地域ごとの音楽の特性や違いを反映しながら現代まで絶えず使われてきた。膨らんだ背面は12~20枚の細長いクルミ材やカエデ材を寄せ木で作り,指板には黒檀,表面板には白木など実に様々な種類の木を用いる。弦の素材は,昔は絹糸や羊腸であったが,現代ではナイロン弦と銀や銅の巻弦を張る。今日では5コースないし6コースが標準的で,技巧派の演奏家の中には7コースのウードを奏する人もいる。調弦の種類も複数あり,弦長とそれにもとづくボディの大きさ,響孔の数や意匠も様々で,一般にトルコ製のウードはアラブ圏で作られるものよりやや小ぶりである。

以上はいわゆる「オリエンタル・ウード」の特徴だが,チュニジアには4コースの「ウード・アルビー」もあり,独特の調弦法と奏法,音色を持っていて,アンダルス由来の伝統音楽の演奏に向いている。

このように多種多様で個性に富む楽器がウードだが,その弦を鳴らして音を作るための大事な道具が「撥(ばち)」である。アラビア語ではリーシャと呼ぶ。12,13センチほどの細長いものだが,ウードはこの撥によって明るい高音から重厚な低音までみずみずしく豊かな音を奏で,時にパーカッシブなリズムを打ち出し,時に繊細なトレモロを続けることもできる。演奏家の表現力に富む巧みな撥使いは聴衆から高く評価され,演奏の美学と個性を担っている。

高名な音楽家ズリヤーブ(9世紀)が,木の撥に代えて,鷲の羽軸を加工して撥を作ったと伝えられている。今では考えられないが1990年代までは鷲の羽がどうにか入手できて,私も数本作り使っていたことがある。チュニジアのウードの師匠アリ・スリティがそうしていたのを真似て,パラフィン・オイルに時々浸して使いこむと,表面が滑らかになって弾きやすくなった。

他にはガゼルの角製など自然の素材の撥をまだ楽器店で売っていることもあるが,今時一般に普及して実用的なのは何の変哲もないけれどプラスティック製の撥である。厚み,幅,先端の形状,硬さやしなり具合などが演奏に微妙に影響するので,ウード奏者は良い楽器を手に入れるのと同様に,自分の好みのリーシャを見つけたり細工したりすることに常々心を砕いている。

写真は,筆者のオリエンタル・ウード(アリ・スリティとアブデルハミッド・ハッダード製作,チュニジア製)とリーシャのいくつか。パラフィン・オイルの瓶。