学会からのお知らせ*4月研究会 下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。 テーマ:中世教皇庁のユダヤ人観──排除か受容か 発表者:藤崎 衛氏 日 時:4月23日(土)午後2時より 会 場:東京芸術大学赤レンガ1号館2階右部屋(音楽学部敷地内 最寄り駅「上野」「鶯谷」「根津」http://www.geidai.ac.jp/acc ess/ueno.html) 参加費:会員は無料,一般は500円 キリスト教とユダヤ教は聖典を部分的に共有しながらも,ヨーロッパでは特にユダヤ人迫害という形をとりつつ,長い歴史の中でいびつな関係を築き上げてきた。本報告は中世盛期の西欧キリスト教社会における両者の関係の一端を,ローマ教皇庁のユダヤ人に対する認識と態度を検討することによって明らかにする。そのために,抑圧と寛容という相反する姿勢が教皇文書や教皇庁の儀礼にどのように反映されたのかを探ってみたい。 *第35回大会 第35回地中海学会大会を6月18日,19日(土,日)の二日間,日本女子大学(東京都文京区目白台2-8-1)において下記の通り開催します(予定)。詳細は決まり次第,ご案内します。 6月18日(土) 13:00〜13:10 開会挨拶 13:10〜14:10 記念講演 「ゲーテとイタリア」 西山 力也氏 14:25〜16:25 地中海トーキング 「地中海の女」 司会:木島 俊介氏 16:30〜17:00 授賞式 地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞 17:10〜17:40 総会 18:00〜20:00 懇親会 |

6月19日(日) 10:00〜12:30 研究発表 13:30〜16:30 シンポジウム 「さまよえる地中海」 司会:陣内 秀信氏 *会費納入のお願い 今年度会費(2010年度)を未納の方には本号に同封して請求書をお送りします。至急お振込みくださいますようお願いします。ご不明のある方,学会発行の領収証を必要とされる方は,お手数ですが事務局までご連絡ください。 なお,新年度会費(2011年度)については3月末にご連絡します。 会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *常任委員会 ・第2回常任委員会 日 時:12月11日(土) 会 場:東京芸術大学上野キャンパス 報告事項:『地中海学研究』XXXIV(2011)に関して/研究会に関して/公益法人化説明会に関して/事務所契約期限に関して 他 審議事項:第35回大会に関して/地中海学会賞に関して/地中海学会ヘレンド賞に関して 他 訃報 1月22日,名誉会員の牟田口義郎元会長が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 |

サグラダ・ファミリア聖堂聖別式 ──2010年11月7日── 鳥居 徳敏 |

|

それは午前9時に始まった。この時までに招待参列者6千5百人は指定の座席に居なければならない。しかし,スペインのことだから,厳格ではない。というよりも,厳重態勢のなかでの身元確認のため数箇所の検問を通過する必要があり,指定された道路入口から聖堂に到着するのに約1時間を要す。時間を守らぬスペイン人たちがほぼ時間通りに集まったことの方が驚異と言えた。9時25分,国王夫婦が正面玄関に到着する。9時,宿舎の司教館を発った特別仕様の教皇専用車はその主人を乗せ,バルセロナ市街を巡回,25万の市民から熱烈に歓迎される。9時30分,先着の国王夫婦に出迎えられ,特別車は予定通り正面玄関へ。日本の分刻みの行事に負けない正確さで事が始まった。 10時,国王夫婦が正面扉口から入ると,大拍手が拍子木を打つかのように響き渡り,その中をゆっくり歩き内陣の所定の場所へ移動。枢機卿,大司教,司教の大集団がそれに続き,最後にお供を従えてのローマ教皇ベネディクト16世の登場である。その時,大拍手の合唱は轟音のごとく堂内に響き渡る。内陣奥の中央席に教皇,その両側の内陣外周に沿って高位聖職者たちが陣取り,内陣先端の翼廊に接する側に国王夫婦が控える。翼廊から5廊式身廊部全面に招待客の座席が敷詰められ,内陣背後の周歩廊と放射状祭室にも座席が用意された。さらに8百人からなる聖歌隊には身廊部外周壁に沿った上階トリビューンに専用の階段席が用意されている。 サグラダ・ファミリアの堂内完成記念式典がいよいよ始まった。1882年3月19日に着工された聖堂が128年後の今,完成しようとしている。未完とされていたガウディの聖堂が内部のみとはいえ,完成しようとしているのだ。単なる物理的な建物から神の宿る聖堂になるためには聖別されなければならない。目的としての聖堂から現実の聖堂への本質的な転身である。この聖別の式典をローマ教皇自らが執り行った。ガウディ研究者にとって,サグラダ・ファミリアの完成は夢物語であった。同様に,教皇自らがその聖別式を担当するのも夢物語であろう。またしても不可能を可能にするガウディを見る。 式典の模様は映像の提供を託されたカタルーニャ・テレビの60台のカメラを通して国内のみならず,世界1億5千の視聴者に向けて放映された。固定カメラ以外に,伸縮自在の巨大アームのカメラが要所々々に多数用意された。圧巻は堂内空中をツバメが飛ぶかのように,上下に移動しながら猛スピードで縦断するカメラの存在 |

だ。この映像は低空飛行する飛行体からの撮影のようで,普段決して見ることのできない内観を映し出し,その内観の美しさを魅了させるものとなった。 式典は,本式典用に編纂された3ヶ国語(ラテン語,スペイン語,カタルーニャ語)版の小型本に従って挙行された。参加者全員に配布されているから,本を見ながら式典の内容を把握できる。式典は所作と言葉と聖歌で構成され,それらが交互に絡み合いながら進行する。したがって,配布された本には所作の解説,教皇などの述べる言葉,さらには聖歌の楽譜と歌詞とが印刷されており,パイプオルガンで伴奏された聖歌には聖歌隊のみならず,参列者の多くが参加する。式典中は常時聖歌が響き渡り,聖堂はその共鳴箱と化す。ガウディの想定した光景が現実になった。しかし,パイプオルガンは仮設的な設置であり,計画された場所にはなく,12基の鐘塔内には鐘は設置されておらず,その伴奏もない。内部の完成とはいうものの,実は未完の部分が多々あり,急ぎ過ぎた完成式典でもある。 実況放送された式典模様は,堂内に入場できない招待者用に用意された聖堂周辺の屋外会場や聖堂近くの闘牛場臨時会場(1万人以上の参加)などの大画面に映し出され,巨大スピーカーを通して教皇の言葉や聖歌も視聴できた。式典には二つの盛り上がりがあった。一つは祭壇を教皇自らが聖油,同時に12人の司教らが12本の柱を聖油して祭壇と聖堂を聖別し,聖香を焚き,聖火が祭壇の燭台に灯され,堂内に照明が入ったとき。すなわち,神の光に聖堂が輝いたとき。もう一つは,教皇令によりサグラダ・ファミリアが特別な聖堂として「バシリカ」に宣言されたときである。このときは割れんばかりの大喝采と歓声が上がった。教皇が聖堂を去ったのは,午後1時を優に過ぎ,スペイン的に1時間以上の予定オーバーとなった。 これまでのサグラダ・ファミリアは芸術・建築分野での研究対象であり,最近では観光対象の側面が抜きんでてきた。しかし,本式典はこの聖堂をカトリック教会に取り戻し,教会組織がすべてを牛耳ろうとする宣言のようにも見える。前教皇ヨハネ・パウロ2世も1982年サグラダ・ファミリアを訪れている。この年開催された聖堂着工百年祭式典ではわれわれガウディ研究者は最前列に招かれた。しかし,バルセロナ大司教が組織した本式典ではわれわれ研究者の招待席は,聖堂建設にかかわってきた人々同様,内陣背後の周歩廊にあった。 |

レッチェの夏 日向 太郎 |

|

今この文章を書いている時点では,それが遥か彼方の過去であるかのようではあるが,ともかく2010年の日本の夏は記録的な暑さだった。それも時折台風が来て大雨をもたらすような湿潤型の猛暑ではなく,かつて体験したことがないような乾燥した灼熱地獄,熱風地獄だった。 そんな8月の中旬,聖母被昇天祭の数日前,私は妻とローマを経由し,バーリへ旅立った。5年ぶりの海外旅行,5年ぶりのイタリア旅行というのは,語学教師としてはあるまじきことかも知れない。しかし,この間あれほど好きだったイタリアに,どういうわけか愛情が湧かなくなっていたのだから仕方がない。今回の訪問も,学術調査でも研究者との打ち合わせでもなく,妻の友人であるマリーアが結婚するのでその式に参列するためであった。マリーアには,少し思い出がある。今から10年程前の若かりし頃,NHKのラジオイタリア語講座を担当する機会があったが,まったく架空の人物を造型するような想像力に欠けていた私は,歯科衛生士である彼女をスキットのなかの主要人物にして買い物をさせたり,虫歯の診療をさせたり,揚げ句の果てには来日させて相撲観戦や文楽鑑賞までさせたのである。架空の物語とはいえ,スキットの登場人物になったことを知ると,彼女本人ばかりか彼女のご家族にも喜んでいただき,妻の従属物として私も結婚式にお招きを受けることとなった次第。 すでにイタリアに入っていた村松真理子さんから,北の方ではトレーナーがないと寒いくらいだと聞いていたので,いくら南部でも,日本よりは過ごしやすいだろうとタカを括っていたのだが,来てみればとんでもない。パエトンの操っていた太陽神の馬車が暴走して,地上に近づき草木は焼け焦げ,川や泉が干上がったときもかくやと思われる程耐え難い日射と暑熱が襲ってくる。聞けば,数日前から熱風シロッコが吹き始めたとのこと。 結婚式が行われたのは,初めて訪れるレッチェ(Lecce)。日本においては,ドゥオーモやサンタ・クローチェ教会などの代表的建造物からレッチェはバロック都市として知られているが,その歴史は古い。元々Messapii人の住んでいたSybarなる町が紀元前3世紀にローマの支配下に入ってLupiaeとなり,さらにその後レッチェと呼ばれるようになる。中心部には紀元後2世紀に遡る古代ローマの円形劇場もある。また,ラテン文学の父として名高いエンニウスの生誕地と伝えられるRudiaeは,南西わずか2〜3キロ程のところにある。Museo Archeologico Provincialeには,このRudiae出土の前5 |

世紀に遡るような美しい壷の数々が所蔵されていた。我々はVia Leucaという延々と続く通りに面したとあるホテルに宿泊したが,歴史的中心街まで徒歩15分を要し,暑さのなかではこの往復が相当こたえた。午後1時を過ぎると夕方5時まで,まるで外出する気にならない。ホテルの部屋にいても,始終冷房をつけていないと熱中症になりそうであった。夕方になると,ようやく町も活気を取り戻す。しかも,それが信じ難い程のにぎわいである。周辺の海岸で海水浴を楽しんでいた人たちや我々のようなシエスタ組が,一斉にそぞろ歩きを始めるからである。夜は夜でまた違った熱気を帯びるようになり,ここは渋谷駅前かはたまた新宿歌舞伎町かと見まごうばかりの混雑と人いきれがあった。 ところで,数ある名所・旧跡のなか,もっとも印象に残ったのは,バロック様式の教会でも古代遺跡でもなく,Via Ascanio GrandiにあるMuseo storico archeologico Faggianoであった。名称を聞くと,大きな博物館を連想するかもしれないが,個人の住居の床下を発掘して公開しているだけの不思議な空間である。しかし,その住居には幾星霜にもわたる人々の生活の痕跡が認められる。10メートルの深さの井戸や貯水槽(14〜15世紀に遡るらしい)があり,地下に下りてそれらの設備を見ることができる。むっとするような暑さの外界とは隔絶されたこの場所は,ひんやりとしてはいるがどうもあまり居心地が良くはない。なんでも16世紀終わり(もしくは17世紀はじめ)まで女子修道院があったということで,その名残と思しき柱や壁がある。地下には墓場もあったことが分かっており,とくに嬰児の亡骸が納められていた小さな一画は妙にくっきりと残っており,薄明るい電灯の下生々しく浮かび上がっていた。耳許で蚊が囁く。手や足がかゆくなってきたので,慌てて階段を昇って西日が射している二階部分へと上がった。意外なことに,そこには売店のようなバールがあった。ガラスケースのなかには,一昔前の清涼飲料水の缶やクラッカーの箱が並んでいた。誰もいないが,物陰からひょいと人が出てきそうな気配がある。ほのかな空気の流れが感ぜられ,奥のどこかで扉が動くような音がする。何だか気味が悪いが,かといってこの建物から出る気にもなれず,通りに面した部屋に行きそこで腰を下ろした。開け放った窓から人々のざわめきが聞こえる。夕暮れとなり,町は今宵も次第と活気を取り戻してゆく様子だった。 |

中世の知識人たちとリヨン 梶原 洋一 |

|

2010年9月,国際ロータリー財団の国際親善奨学生として,フランス南東部リヨンに留学する機会を得た。現在はリヨン第二大学に在籍し,中世フランスの大学史・社会史の研究に従事している。ところで,こうした関心からすると,残念ながらリヨン自体は直接的な研究対象になりづらい。商都として繁栄を極めながら,中世を通じ(どころか近世に至っても)この街に大学が置かれることはなかったからである。15世紀前半の市民による大学設立要求は,実を結ぶことなく終わった。それでもなお,中世の知識人たちの影を数年来追い続ける私にとって,リヨンは無視しえない場所である。それは,この時代を彩る二人の神学者の記憶が,都市の中に消し去りがたく刻み込まれているからだ。 ローヌ川とソーヌ川の間,ベルクール広場からクロワルッスの丘の麓の市庁舎まで目抜き通りを行くと,華やかなショッピング街の只中に,突如として荘厳なゴシック聖堂が姿を現す。コルドリエ(フランシスコ会士の通称。服従・貞潔・清貧を示す三つの結び目を持つ紐(コルド)を腰帯としたことからこの名がある)広場に臨むサン・ボナヴァントゥル教会である。ラテン=キリスト教世界の知のメッカたるパリ大学神学部において教鞭をとり,後にフランシスコ会総長,そして枢機卿にも登ったボナヴェントゥラがここに埋葬されたのは,1274年のことであった。折も折,イタリアからの交通に恵まれ,なおかつフランス王国と神聖ローマ帝国の境界という政治的中間地帯であったリヨンでは,1245年のそれに引き続く二度目の普遍公会議が,教皇グレゴリウス10世の主催の下開かれていた。この大舞台で,ボナヴェントゥラは居並ぶ高位聖職者たちに教会改革を説き,さらにビザンツ帝国の使節に東西教会の和解を呼びかけるなど,八面六臂の活躍を見せるが,7月半ば,閉会を待つことなく息を引き取った。突然の死に,毒殺を疑う声さえあったという。 神学者として名を馳せただけでなく,始祖・聖フランチェスコの清貧理念を巡る修道会の内部対立を収拾する(少なくとも一時的には。この経緯については,例えば最近邦訳が上梓されたジャック・ルゴフ『アッシジの聖フランチェスコ』を参照)など,鋭い政治的センスをも備えた彼の脳裏には,公会議を足掛かりに実現すべき新しいキリスト教世界の構想が広がっていたに違いない。聖遺物として崇敬の対象となった遺骸は革命の混乱の中で失われたものの,15世紀末にほぼ現在の姿を手に入 |

れた不朽の聖堂のおかげで,盛期スコラ学時代のこの行動する知識人の名は,公会議という栄光の思い出と共に,いまなおリヨンの人々の心を離れることがない。 ボナヴェントゥラがキャリアの絶頂にこの都市を訪れたのに比べると,およそ一世紀半後のジャン・ジェルソンのリヨン入りは,いくらか悲壮感漂うものだったかもしれない。神学者としてパリ大学の総長まで登り詰めたうえ,1417年コンスタンツ公会議を主導して教会大分裂(大シスマ)を終結に導いた彼は,公会議後も生き延びる。しかしながら,その晩年は前半生ほどには輝かしいものではなかった。当時パリを実効支配していたブルゴーニュ公によるオルレアン公暗殺(1407年。この事件については,これも最近翻訳の出たベルナール・グネ『オルレアン大公暗殺』が詳しい)を厳しく弾劾したジェルソンにとって,学問の都はすでに危険な場所だった。南ドイツを転々とした後の1419年,放浪に疲れたように,彼はリヨンに身を落ち着ける。そこには弟が院長を務める修道院があったからである。 だが,リヨンのジェルソンはただの落人で終わらない。現在で言う旧市街のはずれ,ソーヌ川岸に面したサン・ポール教会の参事会員職を得た彼は,そこに毎日のように子供たちを集めては,読み書き,そしてキリスト教徒としての正しい生き方を教えたという。その報酬に彼が求めたのは,ただ自分の魂のために祈ってほしい,ということだった。この美しい伝承は,残念ながら史料の裏付けを欠いている。だがサン・ポール教会に掲げられたステンドグラス(20世紀の作品だが)の中で,慈愛に満ちた眼差しを子供らに注ぐジェルソン,石像となって教会の門扉をじっと見守るジェルソンは,リヨンの人々が彼に向けてきた敬慕の念を証している。なにより,聖職者や修道士のようなエリートでなく,ごく普通の子供たちに飽くことなく道を説く日々は,何よりまず教育者として生きたこの男にまこと似つかわしい。サン・ポールと隣合わせのサン・ロラン教会(現在は消失)にジェルソンが葬られたのは,1429年のことだった。 それから20年ほど後,リヨンの経済はペストと戦乱のダメージからついに立ち直り,銀行業・印刷業の花開くルネサンス都市へと成長していく。ヒト,モノ,カネ,そして知を方々から吸い込みながら膨らんでいく街並を前に,幼い日耳にした老師の教えをふと思い起こす市民も,あったのだろうか。 |

16・17世紀セビーリャの聖アンナと聖母の絵をめぐって 諸星 妙 |

|

2010年7月,スペイン南部のセビーリャの美術館では,「トリアナの祭壇画におけるペドロ・デ・カンパーニャ」と題する展覧会が開催された。セビーリャ市トリアナ地区のなかでも歴史的,美術史的に特に重要なサンタ・アナ聖堂の主祭壇を飾る,ペドロ・デ・カンパーニャによる祭壇画連作の修復完了を記念する展覧会である。 トリアナ地区は,セビーリャの大聖堂やアルカサルとは反対側の,グアダルキビール川の西側に位置する。ムリーリョやバルデス・レアルの作品で有名なアレナール地区のカリダード施療院の辺りからサンタ・アナ聖堂へ行くには,「黄金の塔(トーレ・デル・オーロ)」のすぐ横にあるサン・テルモ橋を渡り,北側に向かって少し歩くだけでよい。このサンタ・アナ聖堂は,アルフォンソ10世の命令により,1276年から1280年の間に建設が開始され,14世紀初めに完成されたもので,その主祭壇の制作は1557年に遡る。そして,プレデッラ,3層7列の区画,その上にアッティコを有するという,縦13メートル,横8メートルを越す,この大規模な主祭壇の中心を成していたのが,豪華な金色の枠で縁取られた,ペドロ・デ・カンパーニャによる15枚の板絵である。 聖母マリアとその母聖アンナの生涯をテーマとする15点の板絵は,フランドルで生まれ,スペインのルネサンスを代表する画家のひとりとなったこの画家の重要な作品であると同時に,16世紀初めのセビーリャの美的趣味を端的に示すものとしても,その価値を評価されていた。そこで,アンダルシア歴史文化遺産研究所(IAPH)による修復が2008年12月に開始され,その約18ヶ月間に及ぶ調査・修復の過程と結果を展示する展覧会が,セビーリャ美術館で開催される運びとなったのである。 展覧会は5部構成で,今回の修復に携わったセビーリャ市の文化担当官パウリーノ・プラータによれば,2010年秋に再びサンタ・アナ聖堂に設置される前に,アンダルシア地方のルネサンス美術の中で最も重要で最も優れた祭壇画であるペドロ・デ・カンパーニャの作品をじっくりと見ることの出来る,唯一の機会であった。修復により,15点の板絵は,埃,蝋燭の煙,木材の収縮と膨張等による深刻な損傷から回復し,さらには,今回の修復に実際に携わったロシーオ・マグダレーノの説明によれば,かつての誤った配置が正され,各場面は論 |

理的に正しい順番へと配置しなおされた。プラータが「宝」と称する祭壇画の修復とその成果を顕示するこの展覧会に関するニュースは,2008年春以降,スペインの新聞で幾度となく取り上げられたのであった。 さて,セビーリャにおける聖アンナと聖母マリアをテーマとする絵といえば,2010年7月に起こったもうひとつの重要なニュースを忘れるわけにはいかないであろう。エール大学の美術館の地下室で,「聖母の教育」のテーマを表したベラスケスの作品が発見されたというのである。発表したのは,サン・ディエゴ美術館のヨーロッパ美術部門の主任学芸員であるジョン・マーシャリである。マーシャリによれば,彼が7年前に見つけたこの作品は,詳しい分析と調査の結果,ベラスケスがセビーリャ時代の初期,1617年頃に描いた作品と考えられるという。明暗の対比を強調した様式は現在エルミタージュ美術館にある《昼食》(1617年頃)に類似し,支持体であるカンヴァスの種類は,《東方三博士の礼拝》(1619年),《修道女ヘロニマ・デ・ラ・フエンテ》(1620年)等と同じであるという。写真のみが公開され,実際に実物を見ることができない現段階では作者帰属の問題を議論することはできないが,セビーリャのベラスケスセンターのセンター長であるベニート・ナバレーテも,細部写真を見た限り,ベラスケス作であることに疑いはないとの見解を発表した。 しかし,発見者であるマーシャリはこの《聖母の教育》がカルメル会のサンタ・アナ修道院の主祭壇のための作品だったのではないかと推測しているのだが,セビーリャ時代のベラスケスがカルメル会と密接な関係を有していたとはいえ,本当にそのようなことまで考えられるであろうか。「聖母の教育」は,先述のペドロ・デ・カンパーニャのサンタ・アナ聖堂のための祭壇画には含まれていないテーマであり,ベラスケスの理論・実践両面での師であったパチェーコはその著作『絵画芸術』(1649年出版)の中で,このテーマが当時のセビーリャで頻繁に描かれていることを認めつつも,ロエーラスの作例を引き合いに出しながら,「聖母を教育するという役割は聖霊に帰すことにしよう」と述べ,この図像を否定しているのである。 2010年夏にスペインの新聞を賑わせたふたつの大きな出来事は,セビーリャ美術における聖アンナと聖母の図像について,改めて考えさせるものであった。 |

自著を語る65 アレッサンドロ・マルツォ・マーニョ著,和栗珠里訳 『ゴンドラの文化史 運河をとおして見るヴェネツィア』 白水社 2010年8月 279+vi頁 2,800円 和栗 珠里 |

|

「ゴンドラといえばヴェネツィア,ヴェネツィアといえばゴンドラである。ゴンドラを生んだヴェネツィアは,世界に類を見ない独特な都市であるが,そこで生まれたゴンドラもまた,きわめて独特な舟である。なまめかしく非対称にカーヴした漆黒の艇体は(そもそも,左右非対称の舟など,いったい他にあるだろうか?),ほんの数人しか乗せられないのに,異様なまでに長い。それをたった一人のゴンドリエーレが一本の櫂でさばきながら,恐ろしいほど狭く曲がりくねった運河を優雅に滑る。ラグーナ(潟)の泥の上に築かれた都市ヴェネツィアがこの世の驚異であるとすれば,ゴンドラもまた,摩訶不思議な乗り物なのである」(訳者あとがきより) 水の都ヴェネツィア。あまりにも有名なこの都市の風景にゴンドラは欠かせない。最近は日本でもヴェネツィアについて語られることが多くなったが,ゴンドラ自体が脚光を浴びることは珍しい。現在では専ら観光用の遊覧ボートと化してしまっているこの小舟が,かつてはヴェネツィアの人々の生活に密着した乗り物であったこと,ヴェネツィアと同様に長い歴史を持つこと,その中で進化と変遷を遂げながら現在の姿に至ったことは,ほとんど知られていないにちがいない。いや,正直に言えば,ヴェネツィアに心酔してヴェネツィア史研究を続けてきた私自身,ゴンドラに特別な関心を持ったことはなかった。本書を翻訳することになったのも,ゴンドラについて日本語で読むことのできる文献を世に出すべきであるというヴェネツィア研究者としての義務感によるところが大きかったのである。 ところが,翻訳を始めてみると,ゴンドラというテーマのおもしろさ,奥深さに驚かされた。とりわけ私を感動させたのは,ゴンドラの機能性である。ゴンドラは本来,水深の浅いラグーナで用いられる平底舟の一種であるが,現在では船首と船尾が大きく湾曲して水の上にそそりたち,全長10メートルを超える舟底のわずか55%しか水に浸からない。そのため,水の抵抗を受けにくく,操縦性が高い。艇体が左右対称でなく右に9度傾き,船首にフェッロ(櫛形の金属飾り)がついているのは,船尾の左側に立つゴンドリエーレ(船頭)の体重とバランスをとるためである。そして,船首と船尾の高い位置に重量が分散されることにより,きわめて安定性が高い。たとえばスポーツにおいて,最も美しいフォルムは最も機能的なフォルムであるが,この普遍的な摂理は |

ゴンドラにも当てはまるのである。 だが,このようなテクニカルな話題は,本書のごく一部を占めるにすぎない。本書には,ゴンドラにまつわるありとあらゆるエピソードが詰め込まれ,万華鏡のようにゴンドラのさまざまな側面を見せてくれる。過去のゴンドラ,現在のゴンドラ,土産物の模型,ゴンドリエーレ,ゴンドラ職人,音楽や映画や文学(漫画を含む)の中のゴンドラ,そしてなにより,ゴンドラを愛する有名無名の数多の人々。実際のところ,ゴンドラほど多くの人々を魅了し,創作のインスピレーションを与えてきた乗り物はないと言っても過言ではないだろう。 ゴンドラの歴史は,ヴェネツィアそのものの歴史と密接に結びついている。ヴェネツィアが華やかなりし海の都であった時代,ゴンドラは貴族たちの雅びな自家用舟であり,娼婦たちの商売道具でもあった。共和国が滅び,ヴェネツィアが憂愁の都になると,ゴンドラもまた陰鬱な死のイメージをまとい,棺にも喩えられるようになった。ヴェネツィアがうらぶれ,朽ちていくにつれ,かつては花形職業であったゴンドリエーレも貧困化した。19世紀末以降,観光がヴェネツィアをよみがえらせると,ゴンドラもまた陽気さを取り戻していく。しかし今度は,近代化という大きな壁が立ちはだかることになる。 現在もなお,この古風な手漕ぎ舟が活躍しているのは,ゴンドリエーレたちのおかげである。蒸気船やモーターボートの登場によって生活を脅かされた彼らは,ストライキや抗議を繰り返し,自分たちの利権を守ろうとした。その戦いがなければ,ゴンドラはとうの昔に消え去っていたかもしれない。ゴンドラ職人の後継者不足も深刻な問題である。今のところ,なんとか皆無にはなっていないが,先のことはわからない。ゴンドラのないヴェネツィアの風景など想像もつかないが,そこにゴンドラが存在するのは,決して当たり前のことではないのである。 断っておかねばならないが,ジャーナリストである著者の筆致は客観的であり,特別なメッセージを直接訴えかけることはない。私自身,翻訳に際して,原文が持つ客観的な雰囲気を尊重したつもりである。しかし,ヴェネツィアとゴンドラに対する彼の熱い思いは,否が応でも行間から伝わってくる。それが日本の読者にも伝わったならば,私の責務は果たされたことになるであろう。 |

|

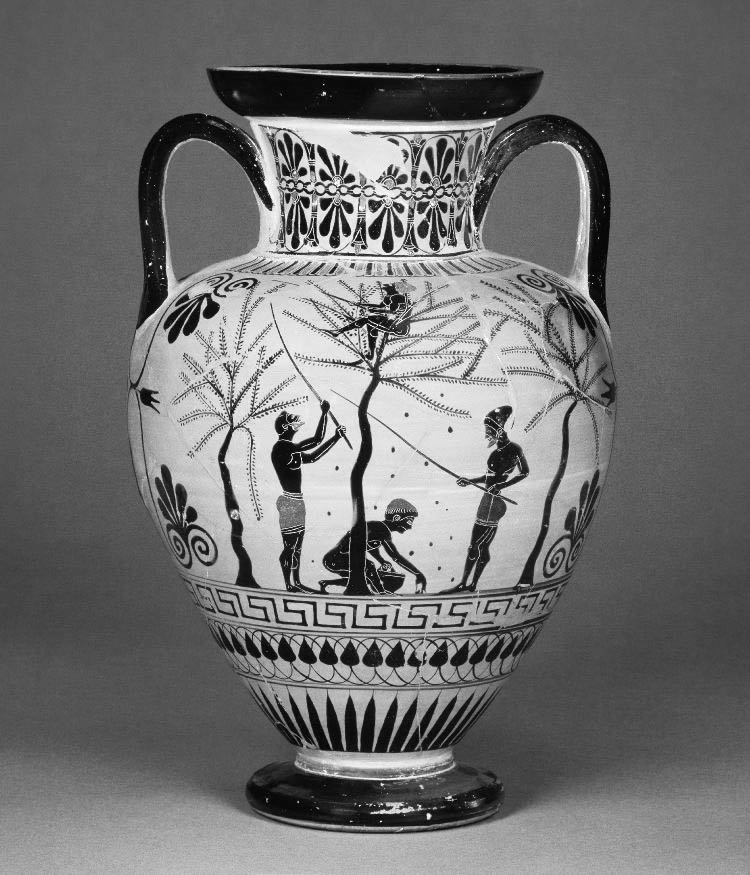

地中海世界と植物15

オリーブの収穫/平山 東子 |

|

地中海世界の生活や食文化,経済活動を語る上で,欠かすことのできないオリーブの木。オリーブの栽培は今からおよそ6000年前に,西アジアから地中海世界へ伝えられたといわれる。ギリシア神話にも聖書にも繰り返し登場するオリーブは,周知のとおりアテネでは守護神アテナから贈られた聖なる植物として特別な敬意が払われ,その栽培とオイルの生産はアッティカの主要な産業として保護育成された。 ここに挙げたオリーブの収穫風景は,地中海沿岸地域一帯で,秋の終わりから冬のはじめに繰り返される日常的な光景であったにちがいない。一人の少年が中央の木に登り,長い棒でオリーブの実を落としている。枝のあいだから沢山の実がばらばらと大地に落ちてくるさまが,まるでスローモーション映像のように見えてしまうのは筆者だけであろうか。木の根元では,もう一人の少年が地面にかがみ込んで落ちてくる実を拾っている。緊張気味に口を固く結び,指をそらして実を一粒ずつ摘み,把手のついた平らなかごに集めている。木の左右には長い棒を手にした二人の男性がいる。左側の男性は長い棒を振り上げ,頭上の枝を見上げながら,一心に実を落としているが,縁なし帽をかぶった右側の男性は,長い棒をもつ手を止めて,足元で実を拾い集めている少年になにやら声を掛けているようである。 木の表現は様式化されて簡素であるが,画面一杯に広がった枝は,秋の収穫にいそしむ人々を大きく包み込んでいる。木に登って空を仰ぎながら,オリーブの実を落とす少年と,大地にかがんで黙々とそれを拾う少年。こ |

の牧歌的な情景は,人もまた季節と時のうつろいのなかで,天と地の恵みを受けて生かされる存在であるという厳然たる,しかし我々がつい忘れがちな事実を,さりげなく思い出させてくれる。以前,冬の終わり頃にアルゴスのヘライオンを訪れたとき,広大な無人の荒れ果てた神域に自生するオリーブの木々に淡緑色,緑色,オリーブグリーン,赤,えんじ色,紫,黒紫,黒……さまざまに色づいた実が枝もしなうばかりに実っているのを見て,オリーブが宿す神々しいまでの生命力に圧倒されたおぼえがある。それにひきかえ人の営みのなんと儚いことであろうか。 大英博物館所蔵の黒像式アンフォラに描かれたこの絵はアルカイック時代のアテネで活動した逸名の陶画家「アンティメネスの画家」の手に帰され,紀元前520年頃の作とされる。ギリシア陶器の歴史でいえば,ちょうどアッティカ赤像式技法の台頭期であり,従来の黒像式技法は次第に顧みられなくなる時期にあたる。後期黒像式陶器には,本作のように人物を小さめに描き,背景を大きくとらえて,景観や自然などを丹念に表した優品が多く,人間中心主義といわれるギリシア美術のなかでもひときわ異彩を放っている。これと対照的に同時代の初期赤像式陶器では,背景はほとんど描かれず,人物ばかりが大きく描かれ,克明な人体表現が好まれた。やがて紀元前5世紀になると,陶器の装飾は赤像式や白地彩が主流となり,黒像式の技法はアテナイ最大の祭典,パナテナイア祭の優勝者に渡されるオリーブオイルの入った賞品用のアンフォラの装飾に用いられるのみとなる。 |