|

*12月研究会 下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。 テーマ:民主政アテーナイの法廷外決着と公共圏 発表者:佐藤 昇氏 日 時:12月12日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 参加費:会員は無料,一般は500円 紀元前4世紀,民主政アテーナイでは特徴的な裁判制度が発達をみた。公益を損なう事件が発生すれば,その提訴は希望者,すなわち一般市民の手に委ねられていたのである。しかし法廷は単に事実を究 |

明し,犯罪を処罰するだけの場ではなかった。私怨からの告発もあれば,裏取引もあり,訴訟が取下げられることもあったようだ。本報告では,訴訟取下規制法と法廷外決着の実態について考察を加え,それに対するアテーナイ市民の態度,世論について考えてみたい。 *新型インフルエンザ 本学会では,新型インフルエンザの影響により研究会・講演会等の公開事業に不測の事態(中止,延期,内容の変更等)が発生した場合,可能な限り,学会のホームページ(http://wwwsoc.nii.ac.jp/mediterr/),メーリングリストで変更をお知らせします(ただし,メーリングリストは登録している方に限ります)。 |

|

地中海世界と植物2 アウグストゥスと2本の月桂樹/島田 誠 |

|

古代ローマの帝政初期,特にアウグストゥスの時代の図像(祭壇の浮き彫りや硬貨など)を眺めていると,2本の樹木が描かれているものが目に付く。この木は,一体何の木なのだろうか,またどんな意味を持っていたのであろうか。少し注意しながら見ていくと,この2本の樹木の図案は単独で描かれるだけではなく,他の二つの図案と組み合わせて描かれることが多いことにも気付く。組み合わせられる図案としては,まず丸い楯がある。この楯には銘文が刻まれており,時には羽の生えた勝利の女神が持った状態で描かれることもある。もう一つの図案は葉の茂った木の枝の輪である。これらの図案が単独,あるいは組み合わせて描かれているのである。 これらの図案の組み合わせから,直ぐに思い付く有名な史料がある。『神アウグストゥスの業績録Res gestae divi Augusti』の34節の「6回目と7回目のコーンスルの年,内戦を終結させた後に(市民)全員の合意に基づいて全権を掌握していた私が,国政を私の権限から元老院とローマ市民たちの判断に委ねた。この私の功績の故に,私は元老院決議によってアウグストゥスと命名され,月桂樹によって私の家の門柱が公費で装われ,市民冠が私の戸口の上に固定され,そして,黄金の楯がユリウス元老院議場に置かれた。元老院とローマ市民たちが,武勇,寛容,正義と敬虔さの為にその楯を私に与えたことをその楯の銘文が証言している」と言う記述である。2本の樹木はアウグストゥスの家の門柱を飾っていた月桂樹を模した図案であり,木の枝の輪は市民の生命 |

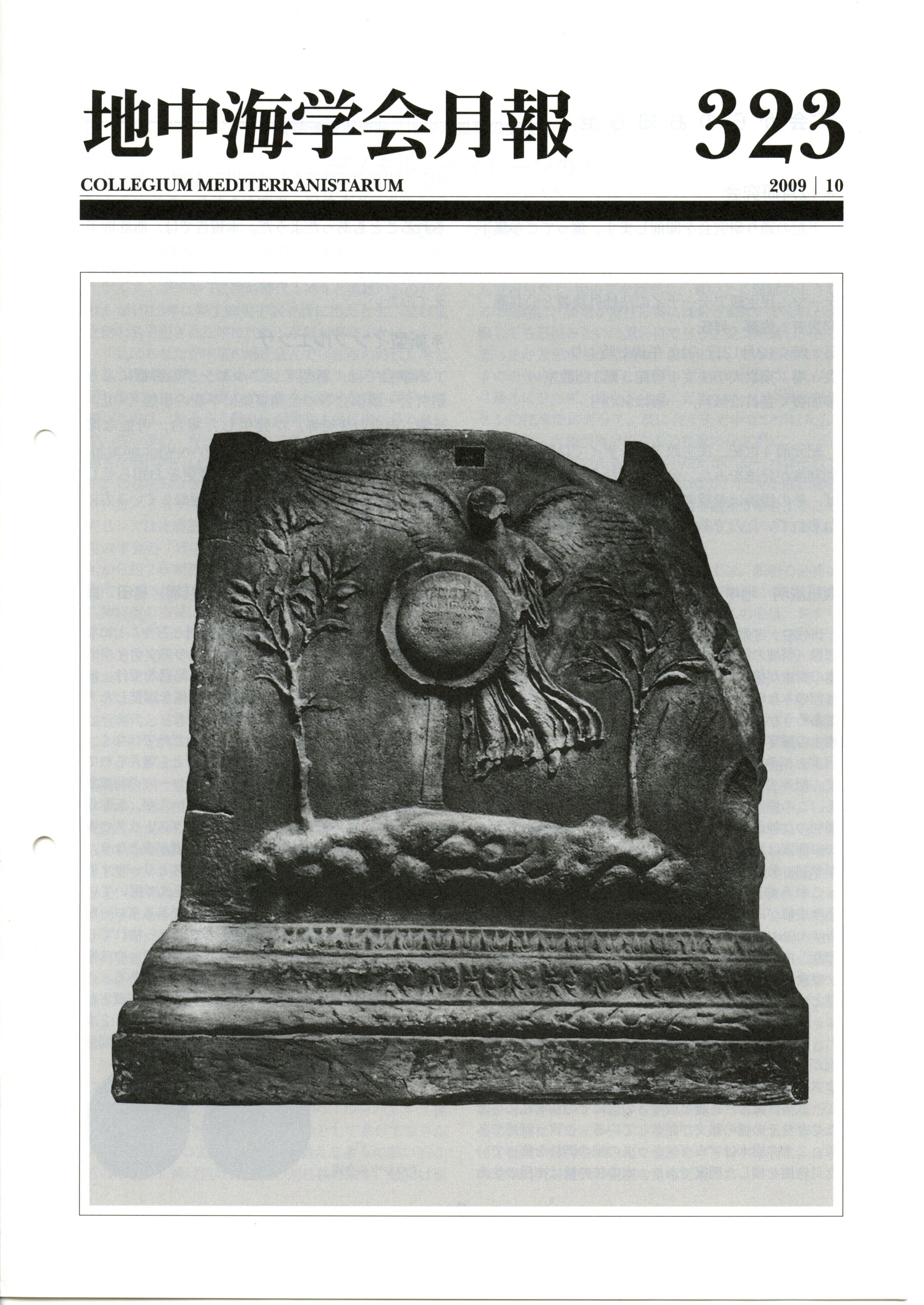

を救った者に与えられる樫の葉の市民冠と言うことになる。これら三つの図案は,紀元前31年のアクティウムの戦勝,前30年のアレクサンドリアの陥落を受け,前27年に元老院とローマ市民たちとの関係を調整したアウグストゥスの支配的地位を象徴していた。 一方,月桂樹はアウグストゥスの地位だけではなく,彼の後継者たちの栄光と運命を象徴するとも考えられていたようである。華々しい勝利をあげたローマの将軍が凱旋式に臨む際には月桂樹の枝を携えていたが,伝記作家スエトニウスの伝えるところではアウグストゥスの妻リーウィアが自分の所有地に植えた月桂樹が森となり,その森から切り取った枝をアウグストゥスとリーウィアの血を引く後継者たちが戦勝を祝う凱旋式で用いていた。ところが彼らの血をひく最後の皇帝であるネローが自殺した年,この森の月桂樹がすべて根から枯れてしまったと言う。月桂樹はユーリウス・クラウディウス家の皇帝たちと運命を共にしたと考えられたのである。 なお,表紙に掲げたのはヴァチカン博物館に収蔵されているアウグストゥス時代のラーレス祭壇であり,2本の月桂樹と勝利の女神が持つ銘文の刻まれた丸楯の図像を見て取ることができる。  アウレウス金貨 |

|

春期連続講演会「地中海世界の女性たち」講演要旨 デメテル・セイレーンの影 ──シチリアの短篇でよむ恐るべき女性像── 武谷 なおみ |

|

ブルフィンチ作『伝説の時代:神々と英雄のものがたり』が1913年に野上弥生子訳で世に出たとき,夏目金之助の名で記された序に代わる手紙が興味ぶかい。 「私はあなたが家事の暇を偸んで『伝説の時代』をとうとう仕舞迄譯し上げた忍耐と努力に少からず感服して居ります……こんな夢のやうなものを8か月もかかって譯したのは,おそらく餘りに切実な人生に堪へられないで,古い昔の,有ったやうな又無いやうな物語に,疲れ過ぎた現代的の心を遊ばせる積もりではなかったでせうか。もし左右ならば私も全く御同感です」 一方,イギリス人作家D.H.ロレンスにとっては,古代ギリシアは皮膚感覚に近いものとしてあらわれる。昨年度の学会の「地中海トーキング」でもふれたが,1920年から約2年間滞在したタオルミーナでの体験が大きく作用したのだろう。中篇小説「太陽」では,アメリカから神経症の療養に訪れた若い母親がシチリアでマーニャ・グレーチャの女性のような老女と出会い,サボテンの茂みで日光浴するうちに,生命の流れが溢れでる様子が描かれている。 では,ご本家シチリアの作品において,ギリシア神話は近現代とどうつながっているのだろう。デメテルとセイレーンを例にとって,考えてみることにした。 アグリジェントには,紀元前5世紀のデメテル神殿の基層部分が今も残り,大英博物館所蔵の《クニドスのデメテル》像と照らし合わすと,すさまじいまでの威厳をたたえた女神の性格がうかがえる。娘が冥王ハデスにさらわれたのを知った女神が「神々しい髪を束ねた帯を引きちぎり……わが子の姿を求めて,固き大地と海面の上とを,野の鳥さながらにすばやく駆け巡った」こと,「両手にもった松明にエトナ火山の火をともし,それをかざして,やすみなく探し回った」こと。沓掛吉彦氏や中村善也氏の名訳によって,大地母神への接近が可能になる。デメテル神話の主要テーマは作物の生育と季節の誕生だが,描かれた自然と女神の激しい行為に圧倒される。そこには穏やかな豊穣の神のイメージとは違う,恐るべき母親像が存在するのである。 シチリア近現代の文学作品に「デメテル」と名づけた作品はないが,ロレンスがイタリアで誰よりも高く評価した真実主義の作家G.ヴェルガの「ルーパ」=「狼女」を,激しい母親の別バージョンとしてあげておきたい。「まるで男のように働き……燃えるように熱い石ころの小径を,焼け焦げた麦畑の刈り株の間を,彼女は進 |

んで行った」。娘の夫を誘惑し,奪いとる野獣のようなこの母親は,娘婿が麦打ち場にはもう来ないでくれと懇願しても石炭みたいに黒い目でじっと見つめ返し,立ち去ったかと思うとまた戻る。最後には,男が葡萄畑を耕すのをやめて斧を片手に近づいてくるのに気づいたが,「後ろにひかず,目もふせず,両手にいっぱい真っ赤なケシの花束をにぎって,彼に会うまで歩きつづけた」。次の瞬間,大地が血で染まるのも意に介さずに。 近親相姦ともいえる罪深い小説だが,ルーパはそれでも神々しい。「むせかえる暑さのなか,広大な畑は靄のかかったエトナ山の方へ,遠く遠く霞んでゆき,そこでは空が地平線の上にのしかかっていた」という光景も,古代の神話を想い出させる。 ホメロスの「セイレーン」については,説明の必要はあるまい。帆柱に体を縛りつけるよう部下に命じ,半身半鳥の誘惑の声に抗ったオデュッセウスの姿は,シチリア出土の紀元前5世紀の赤絵の壺にも,数多く描かれている。 鳥から人魚に進化(?)したセイレーンを,現代小説に蘇らせたのは『山猫』作家のG.T.ランペドゥーザである。時代はムッソリーニの政権下。老いたギリシア古典文学者とシチリア貴族の末裔である若者が,黄泉の国のように陰気なトリノのカフェで出会い,心を通わせる。やがて老学者はシチリアでセイレーンと過ごしたひと夏の秘めた思い出を語る。「教養とはおよそ無縁で,いかなる知恵も備えず,道徳的拘束など軽蔑しながらも,彼女はあらゆる叡智と,あらゆる教養と,あらゆる倫理の泉であり,荒削りの美しい言葉で自らの原始の優越性を表すことができた」。だが,ある日老人は「異教の女神が授けてくれた恩寵を拒んだりするものか」と暗示的な言葉を残し,学会と称して船で出発したまま,行方知れずになってしまう。セイレーンを描いたギリシアの酒壺が遺言で若者に贈られたが,戦争末期の連合軍の爆撃でパレルモの屋敷が破壊された際,粉々に砕け散った。いちばん大きな破片に船の帆柱にゆわえられたオデュッセウスの足が見える。「今もそれを大切にしている」と,元若者の語り手は結んでいる。 ランペドゥーザの母親は,幼い息子に一日おきに『聖書』と『ギリシア神話』を読んで聞かせる教育をした。長じて彼は「セイレーン」を著し,ファシズムに背をむけて孤高の精神をつらぬく老齢のギリシア学者に,自らの幼年時代と古代の記憶を重ねたのだ。 |

|

地中海学会大会 地中海トーキング要旨 地中海のカフェ文化 パネリスト:稲本健二/鈴木董/山辺規子/司会兼任:渡辺真弓 |

|

月報5月号の「福岡大会へのご招待」の中で準備委員の京谷啓徳さんが触れている通り,トーキングのテーマは当初「地中海の喫茶文化」とされていた。それは鎌倉時代に栄西禅師が初めて茶をもたらしたのが他ならぬ福岡の地であったことに由来している。しかし地中海ならやはり「カフェ文化」でなければ話が膨らまないということで,表記のテーマに落ち着いたのであった。 当日はまず中世史および食文化史が専門の山辺さんが,精緻なパワーポイント画像でカフェ文化の歴史を簡明に語られた。エチオピア原産のコーヒーはアラビア半島に伝わり,イスラム世界に広まったあと,17世紀後半にヨーロッパに伝播した。1683年にトルコ軍がウィーンを包囲し敗退したあとに残されたコーヒー豆がウィーンのカフェ文化を誕生させたという伝説は有名だが,イギリスにはそれより早い1652年にロンドンで最初のコーヒーハウスが建てられた場所を示すプレートがある。パリの最初のカフェ,プロコプは1686年創業,イタリアではヴェネツィアに最初のカフェが1683年に出現した(有名なカフェ・フローリアンは1725年創業)。以上はすべてイスラム経由であるが,スペインへのカフェ文化の流入はフランスからであったという。 続いて,オスマン帝国史と食文化史が専門の鈴木さんが,「カフヴェ(カフェの語源)とオスマン帝国」と題し,最初のカフヴェ2店が1554年にイスタンブルに登場する以前から19世紀までの壮大な話を展開された。たびたびの禁令にもかかわらず17世紀半ばまでに定着したカフヴェは,男たちのくつろぎの場,社交と情報交換の場であり,イェニチェリ(常備歩兵)軍団員御用の店もあれば,常設の劇場や寄席がほとんどなかったため,芸能に関わる場としても発展した。鈴木さんの口からは様々な逸話が次々と繰り出されたが,あらかじめ話の項目やキーワードを順に並べたものと,カフヴェの内部の様子を描いた版画6点を載せたプリントが配布されたため,筋を追うことができた。独特の語りをまるで講談師みたいと評された方がいたが,その通りであった。 スペイン文学と古典劇が専門の稲本さんは,マドリードとバルセローナの著名なカフェの数々を美しい写真で紹介しながら,それぞれにまつわる話を披露された。マドリードのカフェ・ヒホンは1888年の創業だが,1916年にオーナーが代わっても名前は残され,フランコ時代には地下にもぐる部屋も用意して,文学や政治を語る場を提供した。そうした輝かしい歴史を背景に,現在では |

カフェ・ヒホン賞という文学賞も出している。若き日のピカソが通ったバルセローナのクァトロ・ガッツは今も現役のカフェ=レストランで,建物も内装も当時のまま残っている。ヘミングウェイが通ったマドリードのカフェ・チコーテは現存しないが名前が残された。その他有名な店では外観の写真が欠けていることが多いが,カフェで大事なのは内部空間とそこに集まる人々だからだと気づかされる。今回はカフェの本場ウィーンやパリに通じたパネリストは登場しなかったが,スペインにも厚いカフェ文化があるということが十分伝わる発表であった。 建築史が専門の渡辺は,北イタリアのパドヴァの有名な歴史的カフェを詳細に紹介した。カフェ・ペドロッキは1772年の創業だが,二代目店主が当時の著名な建築家ジュゼッペ・ヤペッリに設計させ,1831年に完成した立派な建物が今も現役である。大学のそばなので学生たちに道路でなく店の内部を歩かせるというコンセプトで,道と平行の長いカフェが作られた。2階は舞踏会のできる社交場としてオープンしたが,一連の諸室はエトルリア,ギリシア,ローマ,ルネサンスといった様式で装飾され,さらにエジプト風,アラブ風という異国趣味の部屋もあり,まさに19世紀の流行を示している。1930年代末からこの2階はファシスト党の活動拠点となり,戦後は荒廃したが,1980年代に修復され,現在は展覧会場などに使われ公開されている。特異な例ではあるが,時代と連動し都市文化を担ってきたカフェであった。 最後に再び山辺さんが,イタリアで格付け上位のカフェ(バール)が一番多い都市はトリノという統計を示し,トリノのカフェ・ビチェリン,パレルモのアンティコ・カフェ,ローマのカフェ・グレコ等,魅力的な店を紹介し,イタリアにあればマックカフェもイタリア風(おしゃれ!)と現代カフェ事情を締めくくった。鈴木さんは近代化以後トルコのカフェには女性も大いに出入りすると付け加え,稲本さんは,大阪人としては京都は好きじゃないが,なぜか学生を大事にする京都にはカフェ文化が残っているとして,百万遍あたりのようすを話された。その後は会場から活発に質問や意見があいついで盛り上がったが,それは身近なカフェというテーマの他に,会場のホールが,レンガの壁の暖かさと奥行きの短さによって,壇上と客席に一体感ができるすぐれた設計であったおかげとも思っている。(文責:渡辺真弓) |

|

地中海学会大会 シンポジウム要旨 キリシタン文化と地中海世界 パネリスト:川上秀人/児嶋由枝/中園成生/司会:宮下規久朗 |

|

「キリシタン文化と地中海世界」というのは,まさに今回の九州での大会にふさわしいテーマであった。昨年11月,ペトロ岐部や中浦ジュリアンら188人の列福式が長崎で行われ,想像を絶する苦難を乗り越えて神の栄光を示した江戸時代の膨大な殉教者への注目と再評価が高まっていた。しかも会場となった西南学院大学は,由緒あるミッション系の名門校で,折しも,大会会場の隣にあるヴォーリズ設計による見事な博物館では,島原・天草の乱に関する展覧会を開催していた。そこには踏み絵やマリア観音といった,キリシタン文化の濃厚に漂う名品が数多く展示されており,シンポジウムの前提として格好の題材を提供してくれた。 まず司会でもある私が前座として,「カトリック改革と日本」というテーマで,16世紀後半のローマを中心とするカトリック改革と,それに関連する日本布教と南蛮文化の位置を確認し,明治期まで断続して続くキリシタン美術の変容過程を概観した。 パネリストの発表では,最初に児嶋由枝氏が,キリシタン美術についての重要な発表を行った。まず,高山右近の城下であった茨木の東家に伝来した浮彫《ロレートの聖母》が,サンソヴィーノの原作から派生したものである点,右近の友人でもあったイエズス会士オルガンティーノが,来日前にロレートの神学校の校長を務めていたことからこうした作品が招来され,ロレート信仰が当時の日本で広がっていたことを指摘した。次に,日本で西洋画法を教えた画家ジョヴァンニ・ニコラオについて,彼が画風を形成した16世紀のナポリ画壇に注目し,それがニコラオを通して日本のキリシタン美術の様式的源流になったという興味深い指摘を行い,さらに,ローマのイエズス会古文書館でこの画家(ジョヴァンニ・コーラ)の肉筆の手紙を発見したことを報告した。従来,16世紀に日本に来た唯一の本格的なイタリア人画家であったこの画家については,ほとんどが謎に包まれ,様々な推測がなされてきたのだが,児嶋氏がニコラオの手紙を発見し,その実像の幾分かがあきらかになったことにより,南蛮美術研究がひとつの大きな進歩をとげたことを強く印象づけた。本発表が,シンポジウムの一報告という枠に収まらぬ限りない重要性をもつことはまちがいない。 次に中園成生氏が,「かくれキリシタンの底流」と題し,長崎県下のかくれキリシタンの信仰組織を四つに分 |

類してその特徴を分析した。集落・郷をひとつの組織とする「集落型」,お札様を祀る数軒からなる「コンパンヤ型」,御前様を祀る信心組を起源とする「垣内型」,暦を中心に信仰を律する「帳型」であり,それらが,必ずしも江戸期の禁教下の必要性に応じて生じたものではなかったことをあきらかにした。かくれキリシタンというと,人目を忍んで地下でひそかに活動した弱体な組織をイメージさせるが,そうではなく,効率よく信仰を推進するために禁教以前に成立した確固たる組織が維持されていた点,かくれキリシタンの本拠地として名高い生月島が,禁教以前からキリスト教信仰とキリシタン文化の中心地だったという興味深い指摘があった。次に,「お掛け絵」やメダイ,コンタツやお札様,お水瓶,オテンペンシャといった生月島のかくれキリシタンの御神体を紹介し,今も脈々と続くこの信仰の様態を貴重な写真によって多く示してくれた。かくれキリシタン研究の権威として長らく生月島で調査してきた中園氏ならではの着眼点と深い洞察,豊富な話題にひきこまれ,圧倒される思いがした。 最後の発表者,川上秀人氏は,近代になって建設された膨大な長崎の教会建築について,その発展の軌跡と分化を明快に示してくれた。大浦天主堂が源流となり,その後,鉄川与助とその一門が中心となって作った教会群は,内部のアーケード,トリフォリウム,窓の位置関係に注目すると,様式上六つに分類できるとした。そして,木造からレンガ,石から鉄筋へという素材の変化とともに,内部構造や外観も変化していったことが跡付けられた。長年にわたって実際にこれらの教会を調査し,実測してきた川上氏の発表は,豊富な教会の写真を見ているだけで楽しく,世界遺産登録への要望の声も上がっている長崎の教会群の多様な美と奥深さを堪能させてくれた。 質疑応答では,建築史や美術史などの分野からの多くの質問や意見が出され,パネリストの発言とともに大いに盛り上がった。時間を30分延長しても尽きない,有意義なシンポジウムとなった。 末筆ながら,すばらしい発表をしてくださったパネリストの先生方をはじめ,熱心に参加してくださった会場の皆様,会場の手配や大会の運営に尽力してくださった方々にあつく御礼申し上げます。(文責:宮下規久朗) |

|

研究会要旨 イベリア半島プレロマネスクと後ウマイヤ朝建築 ──アーチの造り方・見せ方の横断的比較から── 伊藤 喜彦 7月25日/東京大学本郷キャンパス |

|

初期中世のイベリア半島では,イスラーム,キリスト教両勢力下で旺盛な建設活動が展開された。これらの建築群に対する古典的視座は,キリスト教建築をイスパノ・ビシゴード(西ゴート),アストゥリアス,「モサラベ」(レポブラシオン)と年代毎に分別し,イスパノ・ムスルマン(スペイン・イスラーム)建築の全体像を,8世紀末から段階的に増築されるコルドバ大モスクから帰納してきた。しかしながら,アストゥリアス建築を除くと,これらの分類には不明瞭な点が多い。とりわけ,後ウマイヤ朝成立以降のキリスト教建築を一括りにまとめる「モサラベ」という分類の危うさは指摘されてきた。そこで本発表では,これらの建築を一つの共通要素,アーチを切り口に捉え直した。アーチの造り方と見せ方に,政治史的時期区分とは必ずしも一致しない,まとまりや差異を見出すことができると考えたからである。 半島初期中世建築の最大の特徴の一つに,アーチの弧が半円を超える,いわゆる馬蹄形アーチが挙げられる。確たる基本形を持つ半円アーチと比べ,馬蹄形アーチは,既定のプロポーションの不在,構造的理由が希薄,などの点で大きく異なっている。馬蹄形アーチの見分け方を初めて提唱したゴメス・モレーノ以来,アーチの半円を超える部分の高さが半径の1/2か1/3かというプロポーションの基準は広く知られるようになり,ほとんど全ての半島初期中世建築の年代を推定する際の根拠となった。 しかし実際にはこうした基準に当てはまらない事例は多く,同時期に建設されたアーチが全て同一のプロポーションを持っているわけではない。½,⅓という測定値の出し方も大まかなものである。むしろ,後ウマイヤ朝建築の馬蹄形アーチを7〜10世紀キリスト教建築のそれから隔てているのは,プロポーションそのものより,造形ルールの有無にあると考えられる。コルドバ大モスクでは9世紀半ばのサン・エステバン門以降その様式化が急速に進むが,特定のプロポーションがよしとされたのではなく,色遣い,水平アーチ,アルフィスと呼ばれる矩形枠との組み合わせ等が,腰高のプロポーションと共に,アーチの見せ方の重要な要素とされた。 腰高で閉じ具合の強い馬蹄形アーチは,10世紀キリスト教建築にも見られる。ゴメス・モレーノ以来,これらの建築は,コルドバの手法を学んだのちに半島北部に |

移住した「モサラベ」(イスラーム治下のキリスト教徒)との関連から捉えられ,「モサラベ」建築と呼ばれるようになった。しかしそこには,コルドバで発達したアーチの見せ方の原理が不在である。 後ウマイヤ朝建築の馬蹄形アーチは,上部の扁平アーチと下部の水平石積みを組み合わせたものがほとんどだが,そのうち扉口に用いられたものでは,アーチ部分は壁面に組み込まれた軽減アーチとなる。この軽減アーチが水平アーチと組み合わさって,開口部上の壁体の荷重を支えているのである。 こうした壁面の意匠を仮に無いものとし,石積みだけを比較すれば,サン・エステバン門はローマ時代の扉口の造り方を忠実に踏襲している。9世紀のイスパノ・ムスルマン建築と古代ローマ建築との差異は,前者がこの軽減アーチを,馬蹄形アーチ形状の中にカムフラージュしたことにある。ローマの建築家たちにとって,軽減アーチの意匠は二者択一であった。すなわち,造ったままに見せるか,あるいは隠すかである。これに対し,イスパノ・ムスルマン建築は軽減アーチを「見せつつ隠す」ことにしたのである。 一方,10世紀キリスト教建築の隠しアーチはというと,他の西欧プレロマネスク建築と同様,軽減アーチにはローマ以来の実用的な役割しか与えられていない。馬蹄形アーチのプロポーションやアルフィスの使用において,イスパノ・ムスルマン建築の意匠に触発されたであろうサンティアゴ・デ・ペニャルバの教会堂でも,入口上部の壁体に差し込まれた軽減アーチには,まさに壁体の荷重を軽減する役割以上のものが与えられておらず,コルドバの新しい見せ方が反映されていない。 アーチの造り方と見せ方の比較により,半島各地域の建築が,西ゴート王国や後ウマイヤ朝といった半島規模の政体の存在によって統一されていなかったことが明らかとなった。とりわけ,10世紀キリスト教建築と後ウマイヤ朝建築は,従来言われてきたような後者の影響下に前者が生まれたという関係よりは,後者の発達から前者が取り残されつつあったという状況から説明されうる。建築には,他の文化的・芸術的表現と比べて強い地域性が反映されることが少なくない。初期中世の半島建築を分類する際には,後ウマイヤ朝のような広域的政治・軍事体制による影響を受けずに持続する地域的伝統にもっと注意を払わなければならないだろう。 |

|

『オペラ学の地平』と『イタリアのオペラと歌曲を知る12章』 大崎 さやの |

|

2008年秋,東京ではプッチーニ作曲のオペラ《トゥーランドット》(1926年初演)が,三つのカンパニー(新国立劇場,キエフ・オペラ,ソフィア国立歌劇場)によって同時期に上演された。これらの上演は,プッチーニ生誕150年を記念するものであったが,2006年のトリノ・オリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの荒川静香選手が,フリープログラムでこの《トゥーランドット》のアリアを使用して以来,《トゥーランドット》人気が急上昇したというのも,上演演目として好んで取り上げられた所以だろう。筆者はプログラム執筆に関わった関係で,新国立劇場版を目にする機会を得たが,20世紀を代表する演出家ストレーレルの弟子,ヘニング・ブロックハウスによる演出は,その解釈の新しさゆえ賛否両論を巻き起こした。とはいえ会場は連日満員で,日本における《トゥーランドット》の人気ぶりが確認されるものであった。 ここ数年,以前と比べ日本でのオペラの公演数は減りつつあるとはいうものの,この《トゥーランドット》のように,時流にマッチしたものは,いくつかのカンパニーが上演を平行して行うことが少なくない。また,例えマイナーな演目でも,固定ファンが人気を支え続けているのか,切符が売り切れという事態に遭遇することもしばしばである。このように日本におけるオペラ上演は近年すっかり定着した感がある。 その一方でオペラ研究に関して言えば,特定の作曲家によるオペラを除き,日本では未開拓というのが実情である。オペラという多面的な総合芸術を論じるためには,音楽学や演劇学等,さまざまな専門知識が必要なことが,日本で研究が進まない理由として指摘される。 こうした状況に楔を打ち込むべく,筆者も研究員として参加するグローバルCOE「演劇・映像の国際的教育研究拠点」(早稲田大学)の「オペラ/音楽劇研究会」のメンバーによる共著『オペラ学の地平──総合舞台芸術への学際的アプローチII』(丸本隆ほか編,彩流社)が今年3月に刊行された。序文でも述べられているように,15人の執筆者は,音楽学や演劇学の他,文学,映画学,思想史,歴史学の専門家であり,そうした多彩なメンバーが協力することで,従来のオペラ研究の限界を乗り越えようと試みた成果が,論文集という形で結実したものである。筆者も以前上演台本の翻訳を担当したゴ |

ルドーニ台本のオペラ・ブッファ《月の世界》に関する論考を寄せさせていただいた。オペラが当初は音楽ではなく言葉優先の芸術として考えられていたことを考慮に入れれば,作曲家だけではなく台本作家の研究も平行して行われるのは,文学と演劇を専門とする筆者からすれば自然なことと思われる。本論文集では,オペラを音楽学の領域に限定することなく,各人がそれぞれの視点から自由にオペラについて論じており,日本におけるオペラ研究に一石を投じるものとなっている。本書ではドイツのオペラを中心に,幅広いテーマが扱われているが,ぜひご一読願えればと思う。 この『オペラ学の地平』に引き続き,今年4月には『イタリアのオペラと歌曲を知る12章』(嶺貞子監修,森田学編集,東京堂出版)が刊行された。こちらは日本では学術的に論じられることがまだまだ少ないイタリアのオペラと歌曲に関する,学術的かつ平易な一冊となっている。執筆陣はイタリアを中心とした研究を行う12人の音楽学,声学,文学の専門家である。本書では中世から近代までの時代順に,すなわちダンテ,ペトラルカから,ルネサンスの音楽,オペラ,オラトリオ,カンタータ,歌曲など,それぞれの時代のイタリア音楽に関係する主要な作家またはテーマについて論じられている。筆者はこちらではゴルドーニのオペラ台本全般について書かせていただいたが,本書はいわゆる概説書の体裁をとりながらも,手軽にかつ深く知ることが難しかったイタリアのオペラと歌曲について,読者のいっそうの理解が可能となるよう各執筆者が取り組んだ,限りなく専門書に近い概説書となっている。 劇場やテレビ,DVDやCDなどによって,日常的にオペラに接することが可能となった現在,作品について議論する場の存在が,オペラ文化を日本に根付かせてゆく礎となることは言うまでもない。そうした議論を活発にするためにも,日本のオペラ研究が発展してゆくことを,オペラを愛する者の一人として願ってやまない。 |

|

〈寄贈図書〉 |

|

『レオナルド・ダ・ヴィンチの食卓』渡辺怜子著 岩波書店 2009年7月 『芸術の断章──モナリザ,ピカソ論,バッハの町』F.ツェルナー他著 前田信輝訳 瀧書房 2009年9月 『アキテーヌ公ギヨーム九世──最古のトルバドゥールの人と作品』中内克昌著 九州大学出版会 2009年9月 『ルネサンスを先駆けた皇帝 シュタウフェン家のフリードリッヒ二世』吉越英之著 慶友社 2009年9月 |

『食の文化フォーラム27 伝統食の未来』岩田三代編 ドメス出版 2009年9月 『イタリア関係図書目録』XXXI(2007) イタリア文化会館 『イタリア圖書』39(2008),40(2009) イタリア書房 『日本中東学会年報』25-1(2009) |