|

*10月研究会 テーマ:イラン・テヘラーンに建設されたガージャール朝(1796〜1925年)の宮殿と離宮 発表者:ソレマニエ 貴実也氏 日 時:10月3日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 参加費:会員は無料,一般は500円 18世紀末トルコ系遊牧民族からイランの君主へとのぼりつめたガージャール朝は,イスラーム教を国教としながら,王としての正当性を示す為,古代ペルシア帝国との繋がりを主張し,古代遺跡を意識したレリーフや宮殿の建設に励んだ。19世紀半ば以降,首都テヘラーンでは市壁の撤去に続く新市街の構築を通して西洋化が進み,復古主義と西洋,そしてイランの伝統が共存した諸宮殿が建設された。これらの宮殿建築を通して,当時のイラン君主の西 |

欧に向けた姿勢,国民への視線,そして彼等が理想とした空間を考えたい。 *ブリヂストン美術館秋期連続講演会 秋期連続講演会「地中海の光」をブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1 Tel 03-3563-0241)において開催します。各回共,午後1時30分開場,2時開講,聴講料400円,定員は130名(先着順。美術館にて前売券あり)です。 10月10日「クロード・ロランと戸外制作──ローマが風景になったとき」小針 由紀隆氏/17日「静かに晴れわたるヴェネツィアの絵画──16世紀から18世紀」小佐野 重利氏/24日「ターナーとヴェネツィアの光」木島 俊介氏/31日「遍歴のギリシア人画家エル・グレコ──トレドに光を見た」大高 保二郎氏/11月7日「19世紀フランス絵画に見る,オリエントの光/地中海の光」三浦 篤氏 |

|

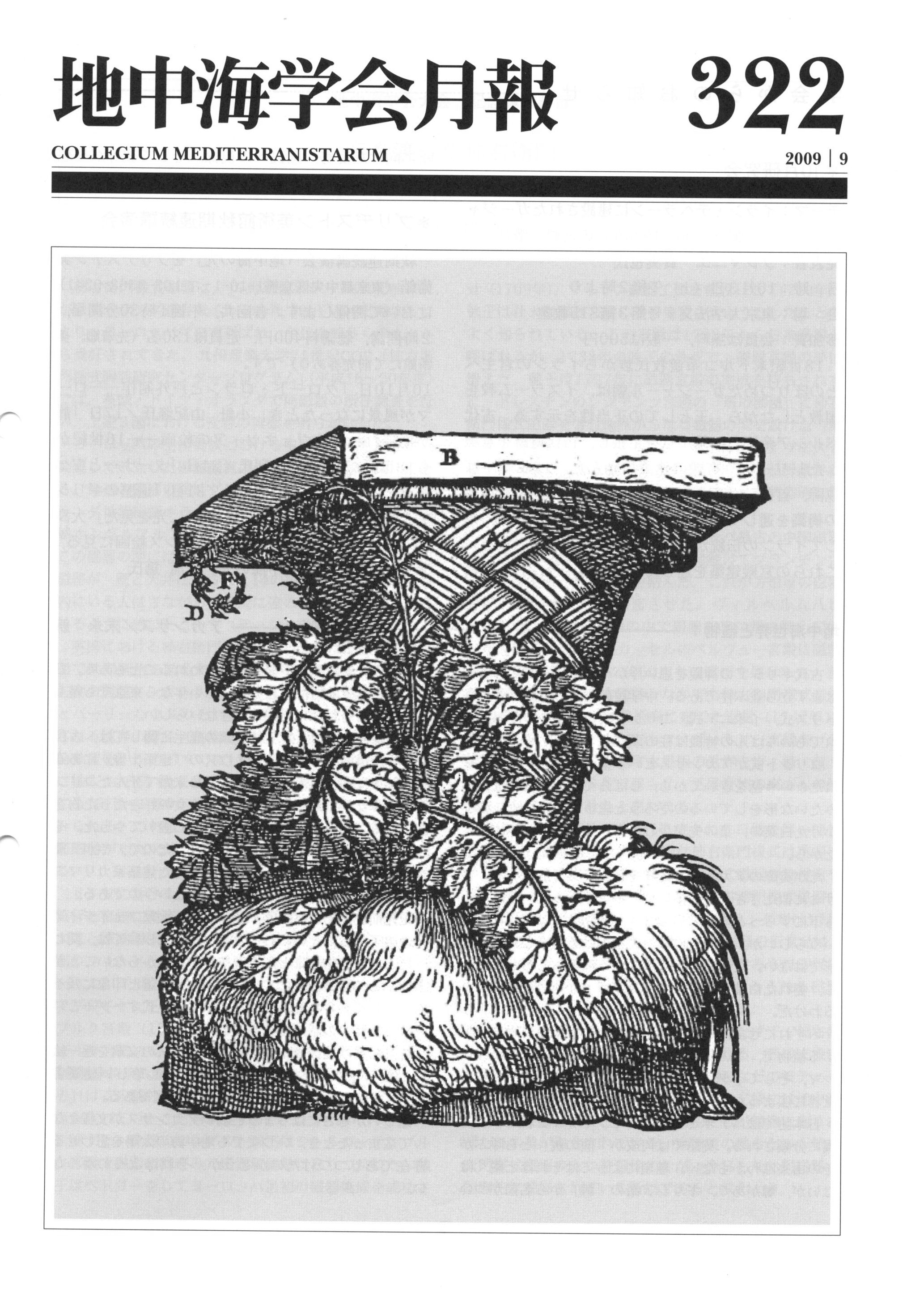

地中海世界と植物1 アカンサス/末永 航 |

|

古代ギリシアの神殿を思い浮かべれば,そこにあるのはまず立ち並ぶ柱である。中学校の歴史の時間でも習うドリス式,イオニア式,コリント式というやつだが,どれでもいちばんの特徴は柱の頭だ。 コリント式がアカンサスという葉っぱからデザインされたという話をきいてから,しばらくはその植物は白菜みたいな形をしているのだろうと思っていた。少し萎びかけた白菜の,葉の先が少しめくれてきたみたいに見えたから。 だが実際のアカンサスは球を結ぶ野菜ではなくて,アザミに似たぎざぎざの多い葉の多年草だった。花は上から下にずらっと珍しい形でつき,植物学では穂状花序というらしいが,根から直接生える葉はそれほど変わった形ではない。ただ葉が強く湾曲する種類もあるというから,萎れた白菜とは違って,元気いっぱいに波打っているわけだ。 いずれにせよ,これがまぎれもなく地中海沿岸に野生する植物で,この葉から生まれた文様がギリシアからローマ,そしてイタリアなどのヨーロッパ諸国に,さらに世界に広まったことは疑いようがない。 日本語ではハアザミといい,キツネノマゴ科ハアザミ属に分類される。英語では何故か「熊の尻」とも呼ぶがその由来はわからない。種類によってはそれほど鋭くはないが,棘があり,ギリシア語の「棘」から名前がつい |

たという。鎮痛剤や下痢の薬に使われることもある。日本でも戸外で栽培はできるが,寒い年なら東京でも霜よけか土寄せをしないと越冬できないらしい。 アカンサスとコリント式柱頭の誕生に関しては,古代ローマの建築家ウィトルウィウスの『建築十書』にある伝説がよく知られている。病のため未婚で死んだコリントスの少女がいたが,その乳母が少女の好きだった物を籠につめ,瓦を上に載せて墓のそばに置いてやった。それがたまたまアカンサスの根の上だったので,やがて籠を包むように葉が繁ったが,それを見た建築家カリマコスがコリント式の柱頭を思いついたというのである。 紀元前5世紀の建築家・彫刻家で,大家フェイディアスの弟子だったといわれるカリマコスについては,関わったという建物もほとんど現存せず,わからないことが多い。この話も伝説にすぎないが,不思議と印象に残るものらしく,ルネサンス以来,コリント式オーダーといえば,よくこの話が持ち出されてきた。 ここに挙げた図は,ウィトルウィウスの文章を逐一絵にしたアントニオ・ルスコーニの,少し珍しい建築書(ヴェネツィア,1590年刊)の木版挿図である。 逞しいが寒さにはちょっと弱いアカンサスが文様となって広まったとき,いつまでも地中海の太陽を思わせる存在でありつづけたのかどうか,それはよくわからない。 |

|

地中海学会大会 記念講演要旨 海を渡った柿右衛門 下村 耕史 |

|

柿右衛門様式磁器は,17世紀後半から18世紀前半にかけてオランダ連合東インド会社(以下VOCと略す)により,ヨーロッパにまで運ばれ,今日まで多くの人々から愛好されてきた。九州産業大学21世紀COE「柿右衛門様式陶芸研究センタープログラム」(平成16〜20年度)では,英国・ドイツ・オランダで同磁器の所在調査を行い,上記3国における受容の実態を明らかにした。 ヨーロッパの王侯貴族における中国・日本磁器収集と関連して成立した磁器鑑賞用の部屋が「磁器の間」である。最初の磁器の間はダニエル・マロの設計により,オランダ世襲総督オラニエ公ヴィレム三世と妃マリアの居城ホンゼルアルスダイクの館に造られた(現存せず)。この磁器の間には暖炉,壁面,コーニス上に並べられた磁器が,壁と天井に張られた14の鏡に映し出されて,室内にいる人はさながら「無限に遠のく透視画の世界」にいるように感じたという(テッシンの覚え書き)。 英国における柿右衛門様式磁器の受容は上記夫妻が英国で共同統治を始めた時期(1689年)にまで遡る。同夫妻の居館ケンジントン・ハウスの家財目録(1697年)とバーリーハウスのそれ(1688年)および両目録に記される現存の作品(色絵花鳥文六角壺,相撲の置物,色絵象置物)から,すでに17世紀の後半に同磁器が英国に輸入されていたことが知られる。また英国の他の宮殿にも1670〜1690年代に製作された典型的な作品が多数みられる。これは17世紀後半に,南川原窯で焼かれた同磁器がVOCにより英国にもたらされたことを示唆する。 ドイツにおける柿右衛門様式磁器の受容は磁器の間の流行と密接に関連する。磁器の間は,オランダのオラニエ家と婚姻関係を結んだブランデンブルク・プロイセン家のフリードリヒ・ヴィルヘルム一世選帝侯によりオラーニエンブルク宮殿(1663年,1699年改築)に,次いでプロイセン王フリードリヒ一世によりシャルロッテンブルク宮殿(1705年頃)に設けられた。オラーニエンブルク宮殿の磁器の間の天井には柿右衛門様式磁器の「色絵傘持唐人物文壺」が描かれていたが(戦災で焼失),それはこの種の磁器が1695〜97年頃までに上記の家に所有されていたことを示唆する。 ザクセン侯国のアウグスト強王はシャルロッテンブルク宮殿で磁器の間をみて磁器収集熱にとりつかれた。強王はベトガーをしてヨーロッパ最初の磁器焼成を成功さ |

せ(1709年),マイセン磁器工房を創設した(1710年)。強王は壮大な磁器宮殿の夢を実現させようとしたことでよく知られている。この宮殿は1722年から日本宮殿と呼ばれるが,1733年の強王の急死で,磁器宮殿の夢は潰えた。強王は1727年に磁器宮殿の完成を待ちきれずに,ドレスデンのレジデンツ宮殿の「塔の部屋」に柿右衛門様式磁器を含む逸品からなる磁器の間を設けた(第二次大戦で焼失)。ツヴィンガー美術館にはアウグスト強王が収集した柿右衛門様式磁器が80点ほど所蔵される。いずれも1670〜1690年代に製作された典型的な作品である。 ヘッセン方伯家は現存するヨーロッパ最古の中国磁器の所蔵で知られる。同方伯家は二代続けてブランデンブルク選帝侯家と婚姻関係を結んだ。これが方伯家の磁器愛好の傾向を一段と加速させた。ヴィルヘルム八世(1760†)は歴代方伯の中で磁器収集に最も熱心であった人物である。彼はカッセルのベルヴュー宮殿に磁器回廊を設けて,そこに3060点もの磁器を展示した。彼が中国磁器よりも日本磁器,なかでも柿右衛門様式磁器を高く評価したことは美術商に宛てた返信(1747年11月)から知られる。なかでもファザーネリー宮殿の「色絵楼閣山水文壺」は,室町水墨画の世界を青・緑・黄・紫・赤の艶やかな5色で蘇らせ,王侯貴族の東方への憧れを十分に満足させたと思われる。 南川原窯で1670〜90年代に焼かれ,口銹を伴い型打成形で乳白色素地を示す典型的な柿右衛門様式は英国に多くみられる。ドイツでは柿右衛門様式磁器の染付皿や染付を伴った色絵皿が多く,広義の柿右衛門様式磁器も含めて,大型作品が多数みられる。オランダでは17世紀後半から18世紀にかけて収集された磁器の伝世品は,英国やドイツに較べてかなり少ない。今日みられる収集品は19世紀以降のものである。最も多くみられる磁器は色絵と染付の,芙蓉手意匠の皿類である。 最後に「色絵傘持唐人物文壺」を取り上げて,柿右衛門様式磁器の文化史的意義について触れる。壺の文様は二人の人物を中心として鳥・梅・太湖石などのモティーフからなる左右相称の構図を示す。この文様には地中海文化に発する古典美と,有田の陶工たちが精緻に創りあげた日本美が融合されている。東西美の融合という柿右衛門様式磁器のもつ普遍性こそが,今日もなお同磁器が国際的に愛好されている所以であると言えよう。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨 ベンボ『アーゾロの談論集』(1505年)の哲学的議論に参加する女性たちの発言について 仲谷 満寿美 |

|

ヴェネツィア出身の文学者ピエートロ・ベンボの『アーゾロの談論集』(初版1505年)は,フィレンツェ新プラトン主義の思想を取り入れながら愛について論じた対話体の作品である。この対話がラテン語ではなく俗語(イタリア語)で書かれていること,哲学的な議論に女性たちも参加する設定になっていることは,当時としては画期的であったとベンボの専門家たちは好意的に解説している(ディオニゾッティ,マルティ,サッバティーノ,ポッツィ)。 しかし,ルネサンス期の女性論にたずさわる研究者たちは『アーゾロの談論集』を等閑視している(ザンカン1986年,コックス2000年など)。一般の文学・思想研究者たちも作品中の女性の役割を否定的に評価している。彼女たちは作品の舞台となる庭園と同じく美しいだけで自らの意見や体験を語らない偽の主人公であるし(フォルティーニ),女性にも議論が開放されているというのは空論で,女性は愛の対象物に矮小化されている(ヴィアネッロ)。女性たちは受身的な態度で聞き手としての役割にしがみついている(オルディネ)。 1990年代半ば以後,これらの要因を裏側から見直して再評価する研究が提出されている。女性たちの口数は少ないが,「そこに居る」こと自体が真理の探究の一つの在り方であり,彼女たちの無名性・匿名性も真理の探究にふさわしい(アッチャーニ)。議論の展開をコントロールしているのは,実は女性たちである(ベッラ)。 本発表では『アーゾロの談論集』の原文を引用・紹介しながら,読者としての女性,および登場人物としての女性という二つの側面について検討した。 ベンボは読者として若い男女を想定する(『アーゾロの談論集』第1巻第1章)。ただし,女性をも読者として想定することについては,弁明の予防線を張っている(第3巻第1章)。曰く,女性が女の務めをおろそかにして文学にたずさわることに難色を示す人々もいるが,女性も魂を有しているのだから,女の務めをおろそかにしないならば魂の向上に役立つ文学研究に取り組むことは不適切ではないし,将来的には「研究熱心で令名高いご婦人方」が称賛される時が来るであろう,と。 「研究熱心で令名高いご婦人方」“le studiose chiare donne”という字句は1505年の初版に特有の文言であり,1530年の改定版および1553年の死後の版(いわゆる決 |

定版,別称「みんなが知っている『アゾラーニ』」)では削除されている。よって,ベンボが女性にも「研究熱心で令名高」くなることを期待しているのを,現代の一般の研究者は知らない。ベンボは『アーゾロの談論集』の執筆から出版にかけての頃,ヴィンチェンツォ・クイリーニ,ニッコロ・ティエーポロ,トンマーゾ・ジュスティニアーニとともに,≪コンパニーア・デ・リ・アミーチ≫(親友たちの文学サークル)を組織することを計画し,その規約を書き記した。入会できるのは文学の素養のある男女で,男性には俗語またはラテン語の詩作の義務が課せられたが,女性の場合は書簡でも可とされた。この規定には,女性に相応のハンデを認めてでも参加を認める,女性にやさしい態度が読み取れる。 「女の務めをおろそかにしないならば」という保留については,15〜16世紀のヴェネツィア貴族の男性は政治・経済・軍務などの通常の業務の余暇にのみ文学にかかわるのが穏当であるとされており,男性も仕事と研究の両立は概して困難であった。女性につけられた保留も,現代的な意味での女性差別とは様相が異なると思われる。 つづいて,登場人物としての女性たちについて考察すると,カスティリオーネの『宮廷人』(第1巻第7章)では女性が女性に対して沈黙を強制しているのとは対照的に,『アーゾロの談論集』(第1巻第10章)では男性の話者が女性たちに対して積極的に発言するよう励ましている。『アーゾロの談論集』の女性たちは,人並み外れた記憶力を有し(第2巻第24章のサビネッタなど),読書体験をもとに質問を繰り出す(第1巻第12章のリーザなど)。知性と教養にめぐまれた彼女たちは,庭園のような舞台背景ではない。また,マドンナ・ベレニーチェの場合に顕著なように(第1巻第7章など),女性の心の中の感情の動きも適宜描き込まれており,女性は愛の対象物に貶められているという批判は当たらない。本発表では例示できないが,対話に参加する六人の男女のうち敬称“voi”で呼ばれているのはマドンナ・ベレニーチェだけである(オルディネ)。管見するところ,この作品の真の中心人物はマドンナ・ベレニーチェである。 以上のように,『アーゾロの談論集』は,単純な男尊女卑の構図に当てはまらない,多面的な魅力を備えていると言えるだろう。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨 16世紀イタリアの宮廷における食事作法 小野 真紀子 |

|

16世紀以降,ヨーロッパにおいて近世的宮廷が発展する。中でもイタリアは,各地の諸宮廷が独自のスタイルで宮廷を発展させていき,イタリアの宮廷は早くから文化発展の場として知られている。また,当時は社会的規律化が促進され,宮廷は秩序形成や規律化が最も進んだ場でもあった。従って,当時,君主の威信を示すための一手段として盛大に行われた饗宴では,食べることに関する様々な形式が追求されたと理解されている。会食者の振る舞いの形式,つまり食事作法もその一つであるが,その具体性は殆ど明らかにされていない。とりわけ礼儀作法書が出版され始め,近代的礼儀作法が作られた先駆けの時代である16世紀に注目すると,ジョバンニ・デッラ・カーサが,1558年に有力市民階層に向けて出版した『ガラテーオ』において食卓における振る舞いを定めている。確かにこの作法書は,当時の食事作法の概念を知ることができる史料である。しかし,食事作法とは,場面や状況で変化するものであり,礼儀作法書において決定されている振る舞いの規則は必ずしも全ての食卓において有効であったとは限らない。つまり,礼儀作法書の分析のみでは,会食者の食事作法を明らかにするには不十分である。そこで本報告では,会食者の食事作法の概念に基づいて行われたと考えられる饗宴の給仕方法を分析する。それによって,とりわけ食べる作法が形式化されたとされる宮廷での饗宴において,どのように食事作法が守られていたのかを明らかにできると思われる。また,16世紀を検討することにより,その後のヨーロッパを特徴付ける礼儀作法が,その初期段階ではどのように形成されていったのかという大きな問題にも,光を当てることができるだろう。 史料には16世紀後半より出版され出した給仕の手引書の初期に出された4冊(Romoli Domenico, La singolare dottorina, Tramezzino, Venezia 1560; Rossetti Giovanni Battista, Dello Scalco, Domenico Mammarello, Ferrara 1584; Cervio Vincenzo, Il Trinciante di Vincenzo Cervio Ampliato et a perfettione ridotto dal Cavalier Reale Fusoritto da Narni, Berchioni, Roma 1593; Evitascandalo Cesare, Dialogo del mestro di casa, Martinelli, Roma 1598)を用いた。これらは宮廷の食に携わる役職,なかでも食事監督官や切り分け給仕が仕事に用いるマニュアルであり,饗宴における準備や給仕方法が主に記載さ |

れている。 給仕方法を見ると,単に,出来上がった料理を厨房から食卓に運ぶといった単純なものではなく,様々な工夫や配慮を取り入れた方法で行われていた。それらは,主人の権力誇示の為や場を盛り上げる為の演出的工夫だけでなく,主人や会食者が気持ちよく食事をするための工夫や配慮も行われていた。とりわけ,会食者の感性に配慮した給仕サーヴィスによって,他者との身体的接触,手やナプキンの汚れといった食卓での不快や嫌悪の原因が取り除かれていた。『ガラテーオ』を見ると,会食者はこの不快因子を避けるべくお互いの振る舞いを牽制することで,外面的行為を制御する食事作法を生みだしていたことがわかる。しかしながら,給仕サーヴィスによる不快な要素の排除は,饗宴の会食者間で,周りの会食者を不快にさせる無作法への恐れや牽制を取り除くこととなり,同時に,礼儀作法書にあったような会食者の外面的制御を緩和したと言える。例えば,料理は数人の会食者で一つの皿から取り分けるスタイルが一般的であったなかで,液体状の料理をあらかじめ取り分けて出す給仕方法は,他者との身体的接触を避ける為に会食者自らが行わなくてはならなかったと予想される動作を不要にしたと考えられる。 また,ヒエラルキーに従った給仕や,切り分け給仕の仕事は会食者が請け負うべきである食卓での身分秩序の尊重を示す為の振る舞いの一部や,カトラリーの使用に関する技術を,いわば代行していた。つまり,16世紀の宮廷の饗宴の食事監督官による演出や,切り分け給仕のパフォーマンスは,権力の誇示や儀式的側面が強調されることが多いが,その中に食事作法へ貢献していた一面が存在することは見逃してはならない点である。 以上のように饗宴では,秩序だった給仕の存在のため会食者はとりわけ外面的制御に関する食事作法に関して気を配る必要はなかったと考えられる。このように食事作法は,形成される初期段階においては個々人より給仕などの力にリードされる形で成り立っていた。宮廷生活では他の場面においても,宮廷人を支える役職が多数存在したことを考えると,食事作法に限らない一般的な礼儀作法に関しても同様の傾向を見ることが出来るだろう。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨 ピカソの《ラス・メニーナス》連作 ──スペインの文化的アイデンティティをめぐる闘争── 松田 健児 |

|

本発表では,1957年に制作された58点の油絵,パブロ・ピカソの《ラス・メニーナス》連作がなぜ68年にバルセローナへ寄贈されたのか,という問題を論じた。寄贈の動機として一般的には,この年の初めに他界したハイメ・サバルテスへの追悼の意が挙げられているのだが,こうした解釈は矛盾を抱えてもいる。この当時,フランコ独裁体制がピカソの代表作である《ゲルニカ》の返還交渉を秘密裏に進め,それに対してピカソは「スペインに共和国が復活する日にスペイン政府に返還される」と明言しているのだ。つまり,《ゲルニカ》の引き渡しを拒否する一方で,なぜ《ラス・メニーナス》連作を寄贈したのか。この疑問に答えるためには,フランコ体制下のスペインとピカソの関係を丹念に検証しながら,改めて連作の制作や寄贈の経緯を論じなければならない。 そもそも《ラス・メニーナス》連作はどういった動機で制作されたものだったのだろうか。従来の研究ではベラスケスへの敬意が繰り返し強調されている。確かに《ラス・メニーナス》はスペイン美術史を代表するような作品として高い評価を与えられており,ピカソも初めてプラド美術館を訪れた際に《ラス・メニーナス》を模写した素描を残している。また,ベラスケスへの傾倒はピカソ自身の言葉によっても裏付けられるものだ。しかし,なぜそれが50年代後半でなければならなかったのか,という疑問には十分な解答が与えられてこなかった。 この時期に制作された他の連作,《アルジェの女たち》連作や《サビニの女たちの略奪》連作がフランスの社会を大きく揺るがした事件(アルジェリア独立戦争の勃発と終結,キューバ危機)とぴったり同じ時期に制作されていることから,連作には政治的なメッセージが込められていたのではないかという推測が成り立つ。確かに,どの連作にも政治的な意味が込められたモティーフを見出すことはできないのだが,具体的なモティーフを排除しながら政治的なメッセージを発するというやり方は,《ゲルニカ》以降,いくつもの作品に見られるものだ。 《ラス・メニーナス》連作に限らず,50年代から60年代にかけて,ピカソは自らの「スペイン性」を誇示するような作品を数多く描いた。フランコ独裁政権が推進する美術政策にピカソ芸術が少しずつ取り込まれていったこの時期に,「スペイン性」を強調する作品が頻繁に制 |

作された裏側には,独裁体制の外側にスペイン美術の「正統」な後継者がいることを示す,亡命者ピカソの政治的な主張が込められていたと解釈できるだろう。つまり,スペインの巨匠たちを下敷きにすることで,自分たちスペイン人亡命者こそが「正統な」スペインであるという意識が,これらの作品を通して表明されているのである。 しかも50年代後半から,スペイン国内ではアントニ・タピエスやエル・パソといった抽象芸術が台頭し,国際的な舞台で数々の賞を受賞するようになっていった。リアリズムが極めたひとつの頂点として高い評価を受ける《ラス・メニーナス》をピカソが題材としたことは,抽象絵画を認めないという芸術家としての信念の表明であるのと同時に,そこにフランコ体制への反発という意味を込めることも可能だったはずだ。 しかし,そうした意味が十全に発揮されたのは,やはりバルセローナへの寄贈を通してだった。第二次大戦後,独裁体制が国際社会に受け入れられていくにつれて国外での反フランコ活動は影響力を弱めていく。50年代には反独裁体制運動の中心が国外から国内,とくにバルセローナへと重心を移していき,その流れと歩調を合わせるようにして,ピカソもカタルーニャに積極的に肩入れするようになっていった。この時期に一気に規模が拡大する,カタルーニャへの作品の寄贈や展覧会の開催,壁画の制作などは,すべて反フランコ運動の一環として行われていたと考えるべきだろう。 また,そうした一連の行動は,ピカソの個人的な思惑だけで実現されたというよりも,戦後も変わらず続いていたカタルーニャ人との交流のなかで可能となったものだと理解しなければならない。《ラス・メニーナス》連作がバルセローナのピカソ美術館に寄贈された経緯を丹念に追っていくと,それが単なるサバルテス追悼のためだけではなく,ピカソとサバルテス,パラウ・イ・ファブレを中心とした長い構想期間と,バルセローナ市当局との粘り強い交渉の結果であったことがわかる。 つまり《ラス・メニーナス》連作は,ピカソがスペイン美術の伝統の「正統な」継承者であることを誇示するものであるのと同時に,とりわけバルセローナに全てまとめて寄贈されたことによって,フランコ政権を認めないという政治的メッセージを発していたと考えられるのである。 |

|

地中海学会ヘレンド賞を受賞して 畑 浩一郎 |

|

このたびは地中海学会ヘレンド賞という大変名誉ある賞をいただけることになり,その重みをかみしめております。関係者の皆様,まずは星商事株式会社・社長の鈴木猛朗さま(鈴木社長は大学時代,私と同じフランス文学を専攻されていたと聞き及んでおりますが,そのため勝手ながら親近感を抱かせていただいております),また担当の塩谷さま,そして地中海学会の皆さま,とりわけフランス語で400ページという大部の著作を読んでいただいた選考委員の先生方には心より御礼を申し上げたいと思います。 今回受賞することになった著作は,今から4年前,2005年にフランスのパリ第4大学(日本では「ソルボンヌ大学」と言った方が通りがいいかもしれません)に提出した博士論文に修正を加えたものです。ここでは19世紀前半のフランスで出版されたオリエント旅行記,つまりトルコやエジプトといった地中海東岸諸国にまつわる旅行記を取り上げ,当時のフランス人旅行者がどのように現地の人々を捉えたのか,またそれをどのように描き出したのかという問題を扱いました。言うまでもなく西洋人と近東の住人とでは,様々な点で違いがあります。「言葉」や「宗教」,「習慣」など,自分とは異なる現地の人々を前に,フランス人の旅行者はしばしば戸惑いや驚きを覚え,それを旅行記に書き記しています。彼らが語るエピソードには現在の私たちから見ても思わず笑ってしまうような興味深いものもあるのですが,ここで重要となるのは,こうした旅行者の戸惑いは彼らにとって「他者とは何か」,ひいては「自分とは何か」という問題に向き合うための契機となっているという点です。何気ない記述の裏に隠された「自分と他者」をめぐる問題についての彼らの問いかけこそ,この著作を通じて私がえぐり出そうと試みたものです。 今から10年前,1999年にソルボンヌの博士課程に登録したときは,自分が将来このようなテーマで博士論文を書くとは思っても見ませんでした。それまでの私の研究対象はジェラール・ド・ネルヴァルという詩人であり,博士論文では彼が残した『東方紀行』という旅行記を,ごく当たり前の「作品研究」という立場から読み解こうと考えておりました。しかしこのような手法はすぐに限界に突き当たります。当時の旅行者が「近東」という異世界に対峙したときの衝撃を理解するためには,ひとつの作品だけを扱うのでは不十分であり,むしろ同時 |

代の作家・旅行者が残したテクストを広く読み込み,それを比較・検討することこそが重要に思えたのです。こうして私のフランス国立図書館通いが始まることになります。 私の著作にはさまざまな至らぬ点があります。しかし唯一誇れる点があるとすれば,それは文献調査の規模でしょう。実際私はかなりの年月を費やしてパリの国立図書館に閉じこもり,有名・無名を問わず,当時出版されたオリエント旅行記について片っ端から閲覧を申し込み,それらを丹念に読み込み,ノートを取るという作業を行いました。時には一冊が辞書のように厚いものもあり,繰っても繰っても減らないページ数に辟易しながら,調査を続けることもありました。最終的に読み込んだ旅行記の数は実に70作以上にも上ります。図書館ではいつも同じ席に座るため,窓から見える景色がいつの間にか少しずつ移ろっていきます。ある日,一年前と全く同じところに建物の影ができていることに気づき,月日の移り変わりを感じたこともありました。こうした地道な作業の結果,さまざまな興味深い問題を掘り起こすことができたのですが,それはひとつの作品だけを研究していたのではとうてい気づくことのなかったものだと今では考えています。 「他者の認識」をめぐる問題は決して,ロマン主義時代のフランス人旅行者に特有のものではありません。いつの時代も,またどこの国でも,出自が異なる人間同士が出会う場合には,多かれ少なかれこの問題は顕在化するのです。そもそも考えてみれば,私がフランス文学研究を志したのも,この「他者」に対する好奇心に駆られてのことだったのかもしれません。かつてスタンダールやバルザックの小説を読んで感銘を受け,「彼らが何を考えているのかもっと知りたい」と願ったのが私の文学体験の原点にあるように思うのです。言葉を換えれば,私もまた19世紀前半に近東を訪れたフランス人旅行者たちと同様,異文化に属する人間に対する興味にとらわれたのです。確かに旅行者たちはアラブ人・トルコ人に対して,私はフランス人に対して,という違いはあるのですが。 最後になりましたが,今回の受賞を励みにして,今後とも研究に邁進していきたいと考えております。どうぞご指導,ご鞭撻のほど,よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 |

|

〈寄贈図書〉 |

|

『あの夏の光のなかへ』牟田口義郎著 近代文芸社 2002年8月 Alberghi storici dell'isola di Capri: Una storia dell'ospitalità tra Ottocento e Novecento, Ewa Kawamura, Capri 2005 『カプリ島 地中海観光の文化史』河村英和著 白水社 2008年12月 『ルッカ一八三八年──古代ローマ円形闘技場遺構の再生』黒田泰介著 編集出版組織体アセテート 2006年9月 Lucca 1838: Trasformazione e riuso dei ruderi degli anfiteatri romani in Italia, Taisuke Kuroda, Lucca 2008 Lucca, l'Anfiteatro di carta, Naoko e Taisuke Kuroda, Lucca 2008 『オリエントの夢文化──夢判断と夢神話』矢島文夫著 東洋書林 2007年6月 『マイクロクレジットの文化人類学──中東・北アフリカにおける金融の民主化に向けて』鷹木恵子著 世界思想社 2007年12月 Voyageurs romantiques en Orient: Étude sur la perception de l'autre, Koichiro Hata, Paris 2008 『モロッコの歴史都市──フェスの保全と近代化』松原康介著 学芸出版社 2008年2月 『カルデロン演劇集』佐竹謙一訳 名古屋大学出版会 2008年11月 『寛容なる都──コンスタンティノープルとイスタンブール』野中恵子著 春秋社 2008年11月 |

『イタリアの風に吹かれて──ペルージアの青い空と石の音』北村紀久子著 文芸社 2008年12月 『変革期のエジプト社会──マイグレーション・就業・貧困』岩崎えり奈著 書籍工房早山 2009年2月 『総合舞台芸術への学際的アプローチII オペラ学の地平』丸本隆他編 彩流社 2009年3月 『アルジェリアを知るための62章』私市正年編著 明石書店 2009年4月 『イタリア・歴史的都市と建築の再生の最先端に学ぶ』関東学院創立125周年記念工学部主催国際学術シンポジウム報告書 2009年4月 『色彩の紋章』シシル著 伊藤亜紀・徳井淑子訳・解説 悠書館 2009年5月 『ガラスのなかの古代ローマ──三,四世紀工芸品の図像を読み解く』藤井慈子著 春風社 2009年5月 『霊魂離脱(エクスタシス)とグノーシス』ヨアンP.クリアーノ著 桂芳樹訳 岩波書店 2009年5月 『今井兼次 建築創作論』鹿島出版会 2009年5月 『闘う建築の思想──明日の都市に向けて』河原一郎著 河原先生の本を出版する会 2009年6月 『ビザンツ文明──キリスト教ローマ帝国の伝統と変容』B.フリューザン著 大月康弘訳 白水社文庫クセジュ 2009年7月 『ヨーロッパの中世美術──大聖堂から写本まで』浅野和生著 中公新書 2009年7月 『日本中東学会年報』24-1(2008),24-2(2008) 『文藝言語研究』54(2008),55(2009) 筑波大学大学院 人文社会科学研究科文芸・言語専攻 『西洋古典学研究』LVII(2009) |