|

*第33回大会 第33回地中海学会大会を西南学院大学(福岡市早良区西新6-2-92)において下記の通り開催します。 大会会期中,大学博物館を見学することができます(開館時間10:00〜18:00,入館17:30,入場無料,自由見学)。 6月20日(土) 13:00〜13:10 開会宣言・挨拶 G.W.バークレー氏 13:10〜14:10 記念講演 「海を渡った柿右衛門」 下村耕史氏 14:25〜16:25 地中海トーキング 「地中海のカフェ文化」 パネリスト:稲本健二/鈴木董/山辺規子/司会:渡辺真弓 各氏 16:30〜17:00 授賞式 18:00〜20:00 懇親会 6月21日(日) 9:30〜12:00 研究発表 「オイノーネーとデーイアネイラの神話の諸対応──オウィディウス『名高き女たちの手紙』第5歌・第9歌を中心に」 西井奨氏 「フィリッピーノ・リッピ作カラファ礼拝堂装飾壁画の再解釈──「純潔の擁護者」としての枢機卿」 荒木文果氏 「ベンボ『アーゾロの談論集』(1505年)の哲学的議論に参加する女性たちの発言について」 仲谷満寿美氏 |

「16世紀イタリア宮廷における食事作法」 小野真紀子氏 「ピカソの《ラス・メニーナス》連作 ──スペインの文化的アイデンティティをめぐる闘争」 松田健児氏 12:00〜12:30 総会 13:30〜16:30 シンポジウム 「キリシタン文化と地中海世界」 パネリスト:川上秀人/児嶋由枝/中園成生/司会:宮下規久朗 各氏 *春期連続講演会 ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)において春期連続講演会を開催します。各回,開場は午後1時30分,開講は2時,聴講料は400円,定員は130名(先着順,美術館にて前売券購入可)。 「地中海世界の女性たち」 4月25日「エステ家の姫君たち──ルネサンスのフェラーラ」樺山紘一氏/ 5月2日「両極の女性像──スペイン文学の場合」清水憲男氏/ 5月9日「アテーナイの元気な女性たち」桜井万里子氏/ 5月16日「皇妃になった踊り子──ビザンツ皇妃テオドラ」高山博氏/ 5月23日「デメテル・セイレーンの影──シチリアの短篇でよむ恐るべき女性像」武谷なおみ氏 訃報: 3月24日、元常任委員の堀内清治氏がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈りします。 |

|

研究会要旨 都市を測る ──『測量術概論』にみる中世末期アルルの測量── 加藤 玄 2月14日/東京大学本郷キャンパス |

|

15世紀のアルル市民ベルトラン・ボワセは宣誓測量士として活動した経験から,『測量術概論』を著わした。同書は具体的な場面に即した測量技術を解説したものであり,ボワセ自身の手による約120点にも及ぶ豊富な挿絵もあわせて,極めてユニークな史料となっている。本報告では,同書と挿絵を用いながら,測量の技術的な側面にとどまらず,中世末期の都市アルルにおける日常生活や市民の関心の一端を明らかにした。 挿絵中で測量士を特徴付けるのは,彼らの使う測量器具である。頻繁に描かれているのが,黒白縞模様の目盛りの付けられた測り竿,測定点に埋め込む標柱,および標柱を固定するための石造の測量標である。さらに長い距離を計測するロープ,垂直を測る紐付き分銅,コンパス,直角定規,分度器も用いられた。 ヨーロッパ中世では一般的に見られるように,神が尺度の測定と境界の画定の信頼性を根源的に保証するとの観念も確認できる。「神とボワセの対話」の挿絵では,イエスがボワセに測量術を教え,測量器具を授与し,祝福を与える様子が描かれている。他方,同書の序文,著名なアルノー・ド・ヴィルヌーヴが書物を持った見習い測量士を前に測量術を講ずる挿絵,そして現場の経験から得られた教訓の数々から,測量術の知識が書物や公証人を通じて伝えられたことも十分に想定しうる。 円塔やアーチ天井のような立体曲面を持つ建造物に関して,表面積を測ったり,推算したりするのも測量士の役目であり,それは石工への支払額を決定する際に役立った。ボワセには円周率の近似値を導き出せるほど高度な幾何学的知識は不足していたものの,現場の慣習を取り込んだ実践的な計算方法が採用されている。 道路の道幅を維持するのも測量士の仕事である。ボワセによれば,都市間の街道の幅員は2台の荷車がすれ違えるように2カンヌ以上必要であった(当時のアルルでは,1カンヌ≒2m)。彼はその原則を都市内の全ての道へ適用し,市門は「人間と家畜が出入りするために」,少なくとも3〜4カンヌの幅を取ることを推奨する。 人々が密集して居住する都市においては,家屋の隣接や共有によって生じる住民間のトラブルの原因を突き止め,場合によっては仲裁することが課題となる。もっとも,解決のための強制力は治安官に,法的に有効な証書の作成は公証人に求められるため,測量士がその専門的 |

な技能を役立てる機会は多くはない。しかし,解決に必要な手続き全体を熟知することが測量士に求められている点は注目に値する。具体的な場面の記述と豊富な挿絵は,おそらくボワセ自身がアルル市で生活する中で個人的に経験した事柄に基づいており,都市の日常生活において測量士が担った役割を示したものであると言える。 測量士の活動領域は「市壁内」に限らない。都市アルルの特徴はその広大な市域にある。今日の総面積は77,000haを数え,フランス最大のコミューンとなっている。中世末期にはさらに広く,アルルの管区は110,000haに及んだ。ローヌ河はアルル近郊で,グラン・ローヌとプティ・ローヌという二つの河川に分岐する。この両ローヌ河と地中海によって形成される三角州地帯がカマルグ湿原である。挿絵中に,アシが茂った沼で,腰まで水に浸かりながら風見鶏を掲げている測量士の姿が見られる。これはカマルグ湿原を描いた絵であると推測できる。同地における干拓事業は14世紀まで断続的に行われ,開墾によって耕地が生み出された。湿原の周囲にはルビーヌと呼ばれる水路が数本引かれている。こうした水路や灌漑排水溝の所有者や周辺地所の開発者の関わる係争の際にも測量士が活躍した。挿絵には,漁師が魚の捕獲のために隣の水路との境界であった堤防を破壊した場面が描かれている。その際に周辺地域の状況や関連規則に通じた測量士による調書が作られ,有罪が確定すると,漁師は堤防の修復を求められたのである。同書は当時の漁撈の様子も垣間見させてくれる。アルル市民が掘削した漁業用水路を通って,魚が定置網にかかる。海と湖の間には大規模な生け簀が設置された。アシの茂った湖岸に設置された漁網と生け簀が確認できる挿絵もある。 ボワセ自身は測量を生業としていたわけではなく,漁業,ブドウ栽培,菜園・耕地経営と多彩な生活手段を持ち,周辺農村との接点が多かった。『測量術概論』を著した彼の関心が向けられた先は,「都市内を測る」ことだけでなく,文字通り「都市の尺度」で農村を測ることでもあった。一見ユーモラスな挿絵の背後には,自らの尺度を周囲の農村に課しつつある中世末期の都市の姿が透けて見えるのである。 |

|

ナイルは生きている 長谷川 奏 |

|

かつて軍事利用が主であった空間データが,カーナビ,防災,地理情報システム(GIS)等に利用されるのが一般的になってから,15年近い歳月が過ぎ,昨今では私たちも気軽にパソコン上で衛星画像を楽しめるようになった。この間にも情報技術(IT)の技術革新は格段に進んだことを受けて,空間データの利用手法の中でも,特に考古学分野での活用のあり方をもう一度考え直してみよう,という趣旨のシンポジウムが2009年2月にカイロで行われた。考古学の分野では,遺跡探索に衛星画像分析を用いる手法は初期の段階から行われているのだが,開催の趣旨には,考古学をめぐる多角的な研究にもっと活用が考えられて良い筈だ,という含みがある。ちなみに今回の会議は,エジプトと日本の二国間での技術協力の推進を目指して開催されたもので,日本側にはかつて早稲田大学と東海大学が共同で画像解析に取り組んで,ピラミッド地域の調査史を塗り替えるような発見をなした経験があり,またエジプト側には2007年には自前の衛星第1号をウクライナとの技術提携で飛ばし,第2号は日本の宇宙開発事業団等との連携も模索しているような勢いがある。多岐にわたる発表によって,衛星画像解析が環境学,地質学,天文学等のさまざまな分野との連携を進めつつある現状が明らかとなった。 それらの中でも最も興味深い研究は,ロンドン大学名誉教授のファクリー・ハサンによる「ナイルは生きている(The Nile in Action)」と題する発表であった。ハサンは,自身の専門であるアフリカ先史考古学の長いタイムスパンの中でのナイル研究を隠し味にしながら,古代における水利行政の一大拠点であったメンフィスと中世のカイロを舞台に,ナイルの河道変遷の歴史を述べていく。この問題に関する地理研究は多いが,ハサンの語りは,エジプト史のダイナミズムと先端技術の成果を組み合わせたところにその魅力がある。ハサンの考えでは,メンフィスの西側を流れていた運河さえもがナイルの支流として位置づけられる。時間軸が古王国,新王国,ローマ時代と進む中で,ナイルの本流は西側に寄る一方で西側の運河は東側に移り,二つの流路に挟まれて,メンフィスはあたかも島のような形状をなし,そこに神殿を中心とした都市が作り上げられていく。さらにローマ時代以降,今度は本流が東に動く一方で,運河は西に戻されていき,以後はイスラーム時代のカイロの形成へとテーマが移行する。ハサンの発表には,ナイルが豊かな実 |

りを齎す「光」の面を持っているだけではなく,時には人間のコントロールが及ばない凶暴な「影」の面を持つとの主張が見え隠れする。ピラミッド時代を崩壊に導いた気候変動も,マムルーク朝時代の大飢饉も,一連のナイルをめぐる水位変動から説明しうるという従来の氏の説は,近年の画像分析学と地質学との親密な連携によって,一層研ぎ澄まされた感がある。 私自身がハサンの発表に共鳴したのは,たまたま私たち日本の古環境研究班が,メンフィスという古代の都市が取り結んでいた水運ネットワークの復元研究を始めていたからに他ならない。メンフィスは王朝時代の曙の時代からナイルの上流とデルタを取り結ぶ水利の拠点として,古代世界特有の多神教的な社会を作り上げていった長い歴史伝統を持つが,ここがやがて古代の末期に「エジプト第2の都市」に転落していくと共に,都市が取り結んだ水運は,新しい時代のネットワークの渦に巻き込まれていく。私たちの研究班は,ヘレニズム・ローマという古代世界の性格を大きく変えていった歴史の背景には,必ずこのナイルの水運を巻き込んだ仕掛けがあった筈であり,そこで形成された水運システムこそが新しい時代の考え方やモノを浸透させ,思想の分野でも衣食住の領域でも,全土に地中海的な生活規範を作り上げた細胞組織形成の役割を果たしたに違いないという見込みをもちながら,科学と歴史(考古学)が共同でこの問題に取り組み始めている。私たちは,現在では消えてしまった支流,運河,湖沼をも含めて,ナイルが生き生きと取り結んだ水辺景観を復元していけるであろうか。もっとも,科学との連携が万能な訳ではなく,いつの時代にも,新しい局面は地道な手作業が切り開いていく。現在,西方デルタのラシード支流縁辺では,ヘレニズム・ローマの政治権力が,前身の時代の水運に「鉤をかけた」役割を果たした伝説的なキーポイントとしての港湾施設が,ドイツ調査隊の地道な発掘調査によって明らかにされつつある。これまでは古典文献だけで知られていた世界が考古学の分野でも探られ,こうした発見がさらに科学との共同をも促し,拠点都市が取り結んだ古代の水系が一層鮮やかな姿で蘇っていくことは確実である。エジプトの古代世界の多くは,未だに砂や沃土の厚い堆積に覆われているが,その根元にあったナイルの営みも,少しずつ浮かび上がろうとしている。 |

|

聞いてはならぬ 浅野 ひとみ |

|

私はかつてサンティアゴ大聖堂の「銀細工師の門」の《ドクロを抱く女》図像の形成に中世流布したある説話がかかわっていることを示唆した(「愛人のドクロを抱く女」『剣と愛と』)。その時,<姦淫の女は(戒めのために)夫によって切り落とされた愛人のドクロに日に二度接吻しなければならない>(『サンティアゴ巡礼案内記』)という箇所が,聖遺物を扱う態度に比されるのではないかと推測したが,最近,そうではなく,ドクロを「食器」として食事に供することを言っているのではないかと思い始めた。中世人は,日に二度しか食事をしなかったのである。ある時はスープ皿として,ある時はボールとして,自分のかつての愛人のドクロに日に二度口をつける,<これほどの懲戒があるだろうか>(同『巡礼案内記』)。 教訓譚というのは,イソップのように,「欲張ると余計に損するよ」とか,「怠けるとあとで大変なことになるよ」とか,わかりやすいものばかりではない。話のあらすじが不気味で,強く印象に残るが,「落ち」のない落語のように奇妙なある話が私はどうも気になってしかたがない。「聞いてはならぬ」というのがそれなのだが,いろいろなバージョンがあるようだ。 <ある商人がみなりのよい領主一行に招かれて家に泊まる。夕食の時間に美しい夫人の隣に座ると,料理はなんと頭蓋骨に盛られて出てきた。皆そこから自分の皿に取り分けて食べていた。食後,寝室に通された商人が見たものは,壁に貼り付けられた二人の男の死体だった。翌朝,領主は,妻が密通したために愛人の首を切り落とし,戒めに毎日食卓に出すことにした,ところが,愛人の息子が領主の家人二人を報復として殺したため,復讐を忘れぬよう,殺された人の死体を部屋においている,と話した>(『ゲスタ・ロマノールム』)。この話の教訓は「みなりから安易に人を判断してはいけない」というものらしい。ローマ時代の教訓譚は,小道具の方が雄弁である分,説教臭さがあまり無い。 次の16世紀の二つの話はもうストーリーができあがって,余計なものは省かれている。ある商人が宿を求めて野中の一軒家に立ち寄る。そこでは,<妻が頭蓋骨をボール代わりにして食事をとり,寝室には首の無い当の愛人の死体が壁にかけられていた>(『エプタメロン』)。この話の教訓は「余計なことは尋ねない」に変わってい |

る。もう一つの話では,預言者から「他人のことには口をはさむな」と忠告された商人が投宿した家で目にしたのは<盲目の女に頭蓋骨でスープを飲ませる男>の姿だった。商人は,忠告通り,主人のすることを非難しなかったために命拾いし,同時に<姦通の咎により,夫は妻の目をつぶして地下室に住まわせ,懲戒のために愛人のドクロで食事を取らせている>という真実が明らかにされる(カルヴィーノ『イタリア民話集』)。 「聞いてはならぬ」という教訓は日本にはあるだろうか。「やぶ蛇」「蓼食う虫も好き好き」「見ざる,聞かざる……」という,他人へのおせっかいを戒める言葉はよく耳にするが,質問そのものを制するようなことわざは少ないのではなかろうか。では,西欧ではなぜ聞いてはいけないのだろうか。現代的に解釈すれば,「プライヴァシーの尊重」だろうが,「人それぞれやる事には理由があるのだから,早計に裁定してはならない」という意味もあるだろう。しかし,この話は,それにとどまらず,質問されることによって容易に瓦解する<秩序>が世の中にはあるのだから,むやみにものを尋ねてはいけないよ,と言っているのではないか。さらに言えば,すでに存在する秩序はそれがどのようなものであれ,つぶしたら罪に値する,と言いたいのではなかろうか。 これが,16世紀に浸透した概念だとするととても興味深い。『贖罪規定書』を見ると中世の人は,性の営みまで把握され,禁忌に満ちた生活を強いられている。1215年のラテラノ第4公会議後は,異端探索のために告解が奨励され,個人のプライヴァシーはさらに侵害されるようになる。一方で,宗教改革前夜の教会の堕落は,目に余るものであり,「これはおかしい」と思われる秩序であっても黙認しなければならないことが山ほどあっただろう。そのような時代に,この説話が流布したのはゆえあることなのではないか。 ひるがえって,現代日本,「尋ねてはならない」所で窮しているこの身,「聞いてはならない」はいつになっても頭の隅から抜けない話となってしまった。人事の季節になると毎年,机の前の壁に死体形に切り抜いたメモを貼っておく。「あのー,ここ定年無いんですか?」と,聞いてはならない,聞いてはならない……。 ビザンツ世界での古代テキスト伝承を想う |

|

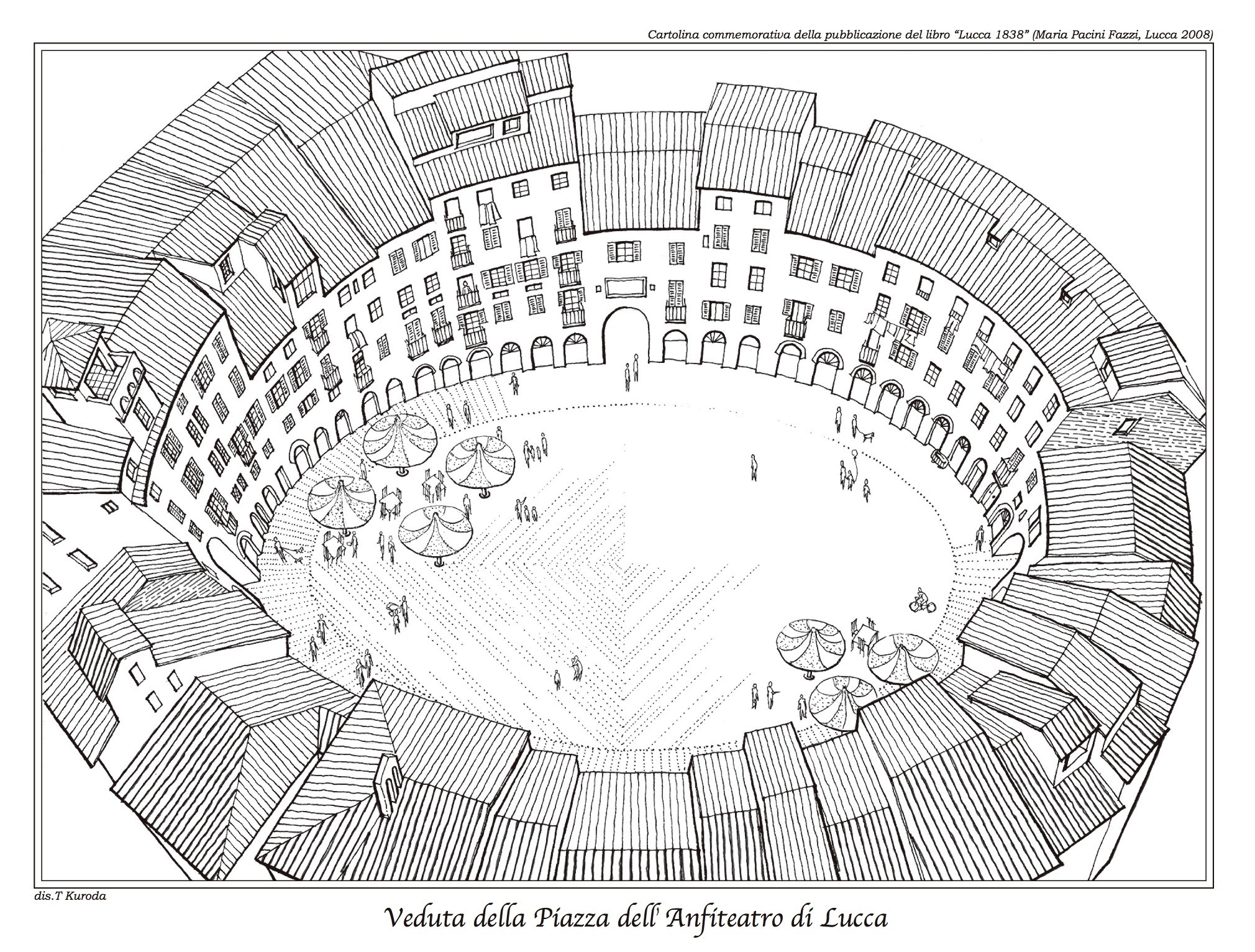

国際シンポジウム開催報告 イタリア・歴史的都市と建築の再生の最先端に学ぶ 1月10日/BankART 1929 YOKOHAMA(旧第一銀行横浜支店) 黒田 泰介 |

|

関東学院創立125周年記念学術行事の一環として,標題に掲げた国際シンポジウムが開催された。筆者は本学会の後援を得ながら,シンポジウムの企画・実行を担当した。本稿ではその実り多き内容をレポートしたい。 本企画の趣旨は,オリンピア・ニリオ女史(ピサ大学・建築修復学),アルベルト・パルドゥッチ教授(フィレンツェ大学・耐震構造)の2名を招き,イタリア国内で現在進行中の再生プロジェクトを,歴史的建物の再生・利活用を通したまちづくりを積極的に進める横浜で報告して頂き,これからのサスティナブルな都市と建築のあり方を,市民と共に考えていこうというものである。 お二方にはシンポジウムに先立ち,学内にて特別授業を担当して頂いた(2009/1/7)。ニリオ女史はローマ中心部に残るオクタヴィア回廊を題材として,イタリアにおけるレスタウロ(修復・再生)の概念を分かり易く説明された。パルドゥッチ教授は,歴史的建造物を数多く有するイタリアでは地震リスクが非常に高いこと,また2008年1月の法改正により,公共建築の耐震改修が各地で進行中であることを報告された。どちらも魅力的なテーマであり,学生で満席の会場は大いに盛りあがった。 ニリオ女史はピサ大学以外にもフィレンツェやルッカ,南米コロンビア大学等で教える他,建築雑誌EdAの編集長を務めるなど,精力的な活動を行っているレスタウロの専門家だ。筆者とは拙著LUCCA 1838(Maria Pacini Fazzi, 2008)の出版以来,親しい交流が続いている。パルドゥッチ教授はトスカーナ州地震対策協議会の顧問を務め,数多くの歴史的建物の耐震補強や構造設計を担当してきた,イタリア有数の専門家である。阪神大震災の時には調査団の一員として来日しており,今回は2度目の日本滞在となった。彼は生粋のローマっ子で,ナヴォーナ広場裏のカンティーナにてワインを酌み交わしつつ,イタリアと日本の建築の,地震の考え方の違いについて語り合った夜が思い出深い。 以下,三部構成で行われた国際シンポジウムの内容をご紹介する。まず第一部ではイタリア側からの報告が行われた。ニリオ女史は「歴史的都市と建築の再生方法とその概念・プレトーリオ宮(アンギアーリ市)の再生計画」というテーマで,ダ・ビンチの失われたフレスコ画で名高い同市の現市庁舎,プレトーリオ宮の再生計画を詳しく報告された。当計画はイタリア文化省により近年導入された「文化財の評価と地震リスク縮小のためのガ |

イドライン」に基づく。古文書館に残る史料・文献の精査による歴史的調査と,建物の現況実測調査に基づく実証的な分析とが密接に連携しながら,現代テクノロジーを駆使した詳細な建物診断を経て,建物のオーセンティシティを尊重し,復元的改修をベースとした再生計画が提案・実行されていく過程が,詳細かつ丁寧に解説された。 パルドゥッチ教授は「歴史的建築の耐震改修・ヘルツィアーナ図書館(ローマ市)の再生」と題して,イタリア美術史研究の殿堂,ヘルツィアーナ図書館の改修工事を報告された。ドイツのマックス・プランク研究所が運営する図書館は2002年から大規模改修が行われている。教授は当計画の構造設計を担当されており,建物地下における古代ローマ別荘の考古学的発掘調査と,地上での図書館建設,そして歴史的建物のファサード保存という困難な課題を解決すべく導入された構造的工夫が,豊富な図面と写真を使って紹介された。 続く第二部では,中谷礼仁氏(早稲田大学・建築史)による「日本の歴史的都市と建築の再生──古墳から長屋へ」,秋元康幸氏(横浜市都市デザイン室)の「横浜の歴史的建築を保存・活用した都市デザイン」,湯澤正信氏(関東学院大学・建築設計)の「既存建築物の改修デザイン」の各講演が行われ,我が国での都市・建築の再生現場での取り組みと問題点,さらに今後の課題が明らかとなった。 最後の第三部ディスカッションでは,会場からの質問も含めて,活発な意見交換が行われた。日伊の建築文化の相違と,歴史的都市と建築の再生への情熱という共通項は,本シンポジウムに貴重な知見を導いたものと思う。  プレトーリオ宮(アンギアーリ市)

プレトーリオ宮(アンギアーリ市) |

|

フォロ・ローマーノ雑感 島田 誠 |

|

ローマを訪れると,必ずフォロ・ローマーノに足を運ぶ。昨年の3月も,ローマに着いた翌日に早速フォロ・ローマーノに出掛けた。ところが生憎と雨模様で気温も下がり,身体もすっかり冷くなってしまった。そのため,早々にフォロを引き上げ,カンピドーリオの丘に登ってカピトリーニ博物館に入ることにした。 博物館では地上階の展示を一渡り眺めた後にパラッツォ・セナトーリオの地下,記念碑や墓碑などが展示している古代のタブラーリウムに向い,解説板や刻まれた金石文を拾い読みしつつ,フォロを見下ろすことができるアーチ型窓のある外廊下に向かった。窓の鉄柵にもたれて見渡すと低く垂れ込めている雲の下に見慣れたフォロの風景が広がっていた。そのうち,あらぬ考えが頭に浮んだ。今眺めているフォロ・ローマーノの光景は1000年以上にわたる古代ローマの歴史の中で,建てられ続け付け加えられてきた建造物の廃虚の集合体であるが,一体いつの時代の様子がもっとも古代ローマ市の中央広場に相応しい姿なのだろうか,という疑問である。 現在の廃虚の様子を眺めながら,どの建物を消してしまい,どの建物を残して往時の姿を再現させるのかを頭の中で考えながら,主な建造物を思い浮かべてみた。まず,とりあえず帝政もかなり時代の進んだ3世紀以降の建造物を取り去ることにして考えてみた。 タブラーリウムから見て左の方向,フォロの北側では,まずタブラリームの眼の前に聳えるセプティミウス・セウェールス帝の凱旋門(203年建設)が取り除かれる。そうなると,跡地のみ残る眼下のコンコルディア神殿から元老院議場とその前の市民の集会場までが直接に見通せ,その向こうのバシリカ・アエミリアも視野に入ることになるだろう。さらにその先には帝政中期から後期の建造物が並んでいる。アントーニーヌス・ピウス帝と妻ファウスティーナの神殿(141年建設,161年奉献),3世紀初めの皇帝マクセンティウスの息子ロームルスのための神殿,そしてマクセンティウスとコーンスタンティウスのバシリカである。これらからアントーニーヌス・ピウスと妻の神殿以外の三つが消えることになる。 フォロの中央方向では,演壇の向こうのフォーカス帝の記念柱が,7世紀の建設なので取り去られる。その向こうには,今はないドミティアーヌス帝の騎馬像が聳えていた。さらにカエサルの神殿が見え,それに隠される |

形で最古の建物の一つレーギアが存在する。 最後に右方向,フォロの南側ではウェスパシアーヌス帝の神殿,サートゥルヌス神殿,さらにバシリカ・ユーリアが眼に入る。後の二つの建物の間に今は痕跡はないが,ティベリウス帝の凱旋門があった。バシリカの奥には,カストルとポッルクス神殿,ウェスタ神殿,そしてウェスタの女祭司たちのアートリウム(居館)が続く。かつては,カストル神殿とカエサル神殿の間に,現在は礎石のみ残るアウグストゥスの凱旋門が存在しており,ウェスタ神殿の列柱を半ば隠していたかもしれない。 これらの建造物の向こう,フォロの反対側(東方)には,まずティトゥス帝の凱旋門(80年頃)が白く見え,さらにハドリアーヌス帝の建てた女神ウェヌスとローマの神殿(135年完成)の大きな屋根が覗いていたであろう。そして,それらの彼方にコロッセウムが全てを凌駕して巨大な姿を誇ってことだろう。 さて問題はレーギアとウェスタ神殿という最古の建造物を隠しているカエサル神殿とアウグストゥスの凱旋門をどうするかである。この二つを取り去ることにすると,時代的にはウェスパシアーヌス帝やアントニーヌス・ピウス帝と妻の神殿,ティトゥス帝の凱旋門,女神ウェヌスとローマの神殿,コロッセウムも取り除かれることになる。残るのは,コンコルディア神殿,元老院議場,バシリカ・アエミリア,演壇,レーギア,サートゥルヌス神殿,バシリカ・ユーリア(建築中),カストルとポッルクス神殿,ウェスタ神殿,そしてウェスタの女祭司たちのアートリウムのみとなる。共和政時代のローマには,その簡素な姿が相応しいのだろう。しかし,私にはあまりに寂しいと感じられる。特にタブラーリウムからは遠くに白く見えるティトゥス帝の凱旋門の姿はフォロ・ローマーノには欠かせないアクセントになっていると言うのが本音である。結論としては,建物が密集して狭苦しい感は否めないが,帝政中期の2世紀ごろの様子がもっとも古代ローマ市の中央広場として相応しいと思う。 なお蛇足ではあるが,ずっと無料であったフォロ・ローマーノへの入場は,昨年の3月中旬から有料化された。従来から有料であったパラティーノ地区と一体化する形である(コロッセウムと共通券)。この有料化の結果,フォロに出没していた集団スリは,とりあえず姿を消すのだろうか。以上の情報を記して,この駄文を終えたい。 |

|

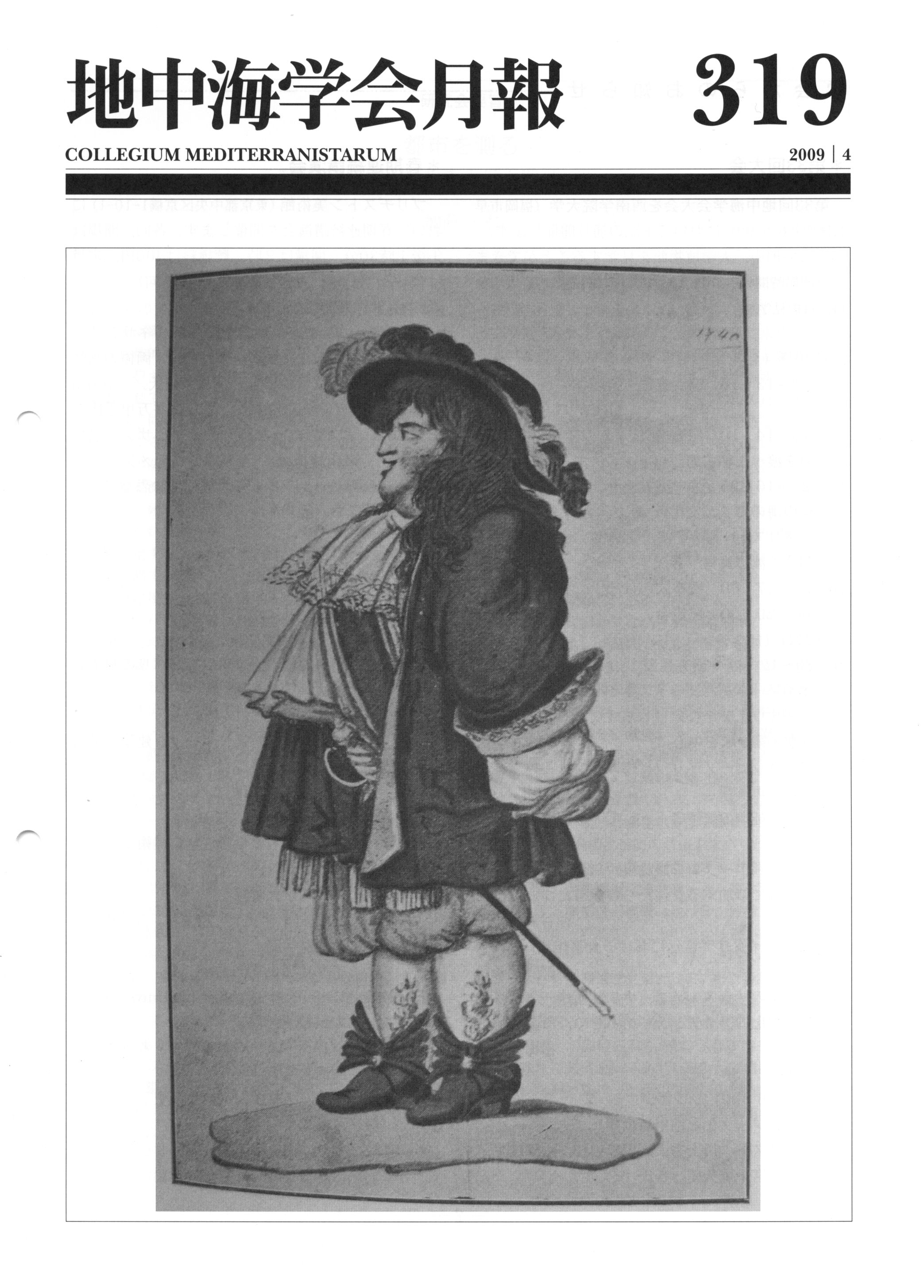

表紙説明

地中海の女と男23

ナポリの喜劇オペラのアイデンティティ/山田 高誌 |

|

16世紀末にフィレンツェで生み出され,17世紀を通してヴェネツィアで育まれたオペラは,18世紀頭を境にナポリにその製作の拠点が移った。これは,当時ナポリにあった500以上もの教会の「音楽活動」を支えた当地の音楽教育システムに,ローマで修行をしたオペラ作曲家A.スカルラッティが参画することで,多数の弟子が劇場に供給されはじめたことがきっかけとなったのだが,さらには,世紀初頭に創出された「喜劇オペラcommedia per musica」の成功もまた,世紀を通してナポリの地位を揺るぎないものとするのであった。 同時代のナポリを舞台に,ナポリ語を話す市井の人々が登場する「喜劇オペラ」の新しい趣向は,瞬く間に市民の心を捉え,1709年より民間劇場の定期演目に取り入れられる。その「興行」は,その後ペルゴレージからロッシーニへ,当代随一の作曲家の起用とともに19世紀半ばまで連綿と続き,およそ2,000もの作品がこの地で生み出されるのであるが,それらを通して,《フィガロの結婚》はじめ,欧州各国での「オペラ・ブッファ」の受容と製作の素地が形作られることになった。 黎明期の「喜劇オペラ」と18世紀後半のものを比較すると,同工異曲に見えるもドラマトゥルギーがまず大きく異なり,さらには作品内のナポリ性も大分と薄められ,その結果として「国際化」がもたらされたことが示される。それでもアイデンティティの喪失を招かなかったのは,おそらくは17世紀のコメディア・デッラルテの主役を受け継ぐ,「抜け目ない“おかみ”」と,それに手玉にとられる「間抜けな“おっさん”」の二人が,喜劇オペラの主役として描かれ続けたためでもあろう。 ここに紹介する「太っちょ紳士」は,まさに18世紀 |

後半のナポリの民間劇場の顔として,数多くの「おっさん」役を創唱したバス・ブッフォ歌手,ジュゼッペ・カザッチャGiuseppe Casaccia (1714〜1783)の,現存する唯一の肖像画(作者,製作年不詳)である。 役者一家に生まれた彼は,およそ1749年から83年まで,毎年4作の喜劇オペラにおいて,親父,商人,下位貴族などの「中年男性役」として専ら出演し,冗談,勘違い,酔っ払いといった表現で劇場内の笑いを一手に引き受け,最終的に「おかみ」と結ばれるという愛すべき人物を演じた歌手兼俳優であった。 具体的にみると,まず「おかみ」は,18世紀を通して,「私は美しくないわよ,でもね(機転は利くし……云々)」と歌いながら,最終的には,容姿と若さという武器に頼ることなく夫を選び取るという,自立した庶民の女の理想像として描かれている。一方で「おっさん」は,「俺は北欧にも東洋にも旅したさ」,「俺はアメリカにも土地がある」と最初は威勢がいいものの,結局事業に失敗したり,子供の縁談が破談になったり,囚われの身になったりと窮地に陥る中,デウス・エクス・マキナのごとく「おかみ」から差し出される右手にほろりとしがみつき最終的に救済される,というマストロヤンニを髣髴とさせるラテン男,或いは,ディズニーの白馬の王子様とすべて対角線上のトポスにある「ええ男」として,大喝采を浴びたのであった。 ジュゼッペは1783年に没するが,この役柄は,息子のフィリッポ(1751〜?),弟のアントーニオ(1719〜93)とその息子カルロ(1768〜?)など子孫へと引き継がれ,つまり,「カザッチャ一族」の系譜は,それ自体ナポリの喜劇オペラの上演の系譜となるのである。 |