|

*秋期連続講演会 11月22日より秋期連続講演会「地中海世界の造形文化──聖なるものと俗なるもの」をブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1 Tel 03-3563-0241)において下記の通り開催しています。詳細は月報313号をご参照下さい。 11月29日「イタリアの都市と聖人崇拝──聖遺物・伝説・美術」金原 由紀子氏/12月6日「イタリア都市空間の中の聖と俗」陣内 秀信氏/12月13日「聖なるものの形──イスタンブールのビザンティン・モザイク」益田 朋幸氏/12月20日「古代ギリシアの聖なる乙女の図像系譜──パルテノン・フリーズの《乙女の行列》をめぐって」篠塚 千恵子氏 *12月研究会 下記の通り研究会を開催します。発表概要は313号をご参照下さい。 テーマ:他者との邂逅──フランス・ロマン主義時代のオリエント旅行記をめぐって 発表者:畑 浩一郎氏 日 時:12月13日(土)午後2時より 会 場:東京大学本郷キャンパス法文1号館3階315教室(地下鉄「東大前」「本郷三丁目」http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html) 参加費:会員は無料,一般は500円 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には本号に振込用紙を同封してお送りします。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡ください。振込時の控えをもって領収証に代えさせていただいております。学会発行の領収証をご希望の方は,事務局へお申し出ください。 会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 |

三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2009年度会費からの適用分です)。 会費口座引落:1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度(2008年度)入会された方には「口座振替依頼書」を月報本号(314号)に同封してお送り致します。 会員の方々と事務局にとって下記の通りのメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。 会員のメリット等 振込みのために金融機関へ出向く必要がない。 毎回の振込み手数料が不要。 通帳等に記録が残る。 事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。 「口座振替依頼書」の提出期限: 2009年2月23日(月)(期限厳守をお願いします。) 口座引落し日:2009年4月23日(木) 会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とは今回お送りした封筒の宛名右下に記載されている数字です。 なお3枚目(黒)は,控えとなっています。事務局へは,1枚目と2枚目(緑,青)をお送り下さい。 *寄贈図書に関するお詫びとお願い 事務所移転作業の折,月報の寄贈図書欄に未掲載の図書が,掲載済みの図書の中に紛れてしまいました。事務局の不手際をお詫び申し上げます。 ご寄贈いただいた図書が月報に紹介されていない場合は,お手数ですが,事務局(coll.med.komai@nifty.ne.jp)へ,その旨ご連絡いただければ幸いです。 訃報 8月30日,会員の小島慶三氏が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りします。 |

|

「地中海学会賞」受賞の挨拶 本村 凌二 |

|

オリエント,ギリシア,ローマの文明が興亡する舞台は古代地中海世界とよぶことがある。この古代地中海世界は近代文明の源流としても知られている。だが,この源流の風景は現代日本に生きる者には遠く彼方のものでしかない。 逆の立場で考えればわかりやすいことがある。近代化や戦後復興に成功した日本の現状についてなら,異国の人々も関心をいだくだろう。だが,万葉集や古事記を研究する外国人がいれば,われわれ日本人にとって大きな驚きである。それと同様に,ギリシア・ローマの古典と歴史を研究する日本人がいることは欧米人にはすこぶる衝撃的であるという。欧米人の教養の根幹には今なお古典古代学と聖書学がある。だから,日本人の西洋社会への理解度がその文化の古層にまで深まっていることを印象づけるからである。 そのような思いをいだきながら,わが国の西洋古代史学の研究者集団は,1910年,欧文学術誌KODAI:Journal of Ancient Historyを創刊した。そのときの冒頭には以下のような趣意書がしたためられている。 「わが国の古代史研究者のほとんどにとって,欧文学術誌を定期的に発行することは久しく待望されたことであります。ふりかえれば,1986年1月に裾野市で開催された古代史研究の国際シンポジウムは画期的な試みでありました。その経験をふまえて,われわれは外国の研究者との交流を継続し相互理解を深めるように努めてきました。それとともに,ある研究グループの年報誌としてではなく,広く国際的に開放された学術発表の年報誌としての定期刊行物を公にすることが望まれていました。このため,わが国の古代史研究の指導的立場にある人々の理解と協力をえながら,「編集委員会」が組織されました。そして,年報誌の創刊にむけて準備の努力を重ねました。 このたび,KODAI(誌名は日本語で「古代」を意味します)の第1号を発行できましたことはわれわれにとって大きな喜びであります。この学術誌はオリエント史,ギリシア史,ローマ史を主とするものでありますが,それに限定されるものではありません。もっとも編集委員会は現段階では古代地中海世界を研究する日本人学者から成っております。この学術誌が古代史研究における日本の動向を伝えるのみならず,歴史学の発展に国際的に貢献することを切に希望します。 編集委員会」 創刊号の編集委員会は次の人々によって構成されてい |

る。弓削達(委員長),安藤弘,伊藤貞夫,太田秀通,金澤良樹,清永昭次,佐藤進,土井正興,新田一郎,長谷川博隆,馬場典明,秀村欣二,平田隆一,藤縄謙三,屋形禎亮,吉村忠典の各氏である。もはや鬼籍に入られた方も少なくないが,錚々たる顔ぶれであった。 この創刊号にあって編集の実務にあたったのが,筆者とともに桜井万里子氏であった。この創刊以来,十数年にわたって筆者はこの学術誌の刊行に微力をそそいできた。その貢献を認められたというべきか,今年度の地中海学会賞をいただいたことは文字どおり望外の喜びである。 筆者になにか取柄があるとすれば,還暦を過ぎたというのに,まだ気力だけは衰えていない。そのせいか,個人としての業績や能力にはいささか不満がある。これからでもひと仕事をしたいという欲求だけはまだ燃やしきれないでいる。そんな気分でいたときの受賞であるから,「まだ十年早すぎる」と挨拶したのは偽りのないところである。この受賞は,筆者の研究業績ではなく社会貢献を評価されたものとして,ありがたくいただくことにした。 ふりかえれば,このように14号(合併号もあるので現在までのところ,計10冊の刊行である)までつづけてこられたのも古代史研究者諸姉諸兄のご協力による以外のなにものでもない。刊行を重ねるごとに,海外の大学研究室や図書館の雑誌コーナーの片隅にKODAIのバックナンバーが並んでいるのを目にするようになっている。それをながめるのは,ひそやかな楽しみでもある。 これまで幾人もの若手研究者の助力を頼りにすることができたし,資金集めのさいの幸運もあった。だが,編 集の実務と財政の圧迫は年を経るごとに重みを増し,正直言っていささか疲れていたことも確かである。そのようなときに,このたび自分の活動を表彰していただいたのだ。ふたたび身体にムチを打ってもう一ふんばりしてみようという気になった。誠にありがたいことである。

|

|

春期連続講演会「ヨーロッパとイスラム世界」講演要旨 中世シチリア:文明の交差点 高山 博 |

|

5世紀後半に西ローマ帝国が滅亡した後,その支配域であった地中海の西部には,ゲルマン諸国家が分立し,ローマ教皇とフランク王国を中心に,ラテン・カトリック文化圏が形成されていった。そして,東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が存続していた地中海北東部は,帝国の首都コンスタンティノープルを中心にギリシア・東方正教文化圏が形成されていった。さらに7世紀になると,アラビア半島にイスラム教が興り,やがて地中海南部はアラブ・イスラム文化圏の一部となった。こうして,地中海地域は,7・8世紀までにこれら三つの政治文化圏のあいだで分割された状態となった。 地中海の中心に位置する南イタリア(シチリア島とイタリア半島南部)は,ちょうどこの巨大な政治文化圏が接する境界地域となり,異なる文化圏に属する政治勢力がせめぎ合いを演じる舞台となった。そして,11世紀にノルマン人が征服するまで,シチリア島はイスラム教徒の支配下に置かれ,イタリア半島南部はギリシア人(ビザンツ帝国)によって支配され,南イタリアのナポリを中心としたカンパニア地方は,ゲルマン諸族の一つであるランゴバルド人の君主たちによって治められていた。 11世紀後半,南イタリアは,北フランスのノルマンディ出身のノルマン人たちによって征服された。彼らは,最初,様々な雇い主のために働く傭兵にすぎなかったが,やがて,自分たちの国を作り,南イタリアを統一していく。そして,シチリアを征服して初代のシチリア伯となったルッジェーロ一世の息子ルッジェーロ二世が,1130年に,シチリア王国を建国したのである。 こうして,地中海の最も重要な戦略拠点であり交易の中核拠点であった南イタリアは,アラブ・イスラム,ギリシア・ビザンツ,ラテン・ヨーロッパという三つの文化圏の境界地域であることを止め,支配者の属する文化という点からは,ラテン・キリスト教ヨーロッパの一部となった。 このシチリア王国は,異文化に属する人々が共存して王国の繁栄を支えるという独特の性格を帯びていた。それを典型的に示しているのが,王宮の人々の構成である。首都パレルモにある王宮には多くの異邦人,異教徒が集まっていた。たとえば,王国の国政をつかさどる宰相のほとんどは異国出身であり,王国最高顧問団の中にも多くの異邦人やアラブ文化に属する人々が含まれていた。王の役人の中にも,異国生まれの者やアラブ人,ギリシア人が数多く見られた。 |

パレルモの王宮で王を世話していたのは,大部分がアラブ・イスラム文化の中で育った人々だった。イブン・ジュバイルによれば,三代目の王グリエルモ二世は,このアラブ人たちを深く信頼し,身辺の業務や重要な事柄すべてを彼らに任せていたという。王宮にはイスラム教徒の料理長がおり,王はイスラム教徒の黒人奴隷からなる軍団によって守られていた。王の側近く仕える宦官の小姓たちや侍女・女官のほとんどがやはりイスラム教徒だった。王宮へ連れてこられたフランク人女性たちは,王宮の侍女たちの影響を受けて,キリスト教からイスラム教へ改宗していたという。 歴代のノルマン王たちは学問や芸術に対する造詣が深く,医者や占星術師,哲学者,地理学者,数学者などの優れた学者たちを王宮に集めていた。ルッジェーロ二世は,数学,政治学,自然科学に強い関心を持ち,アラブ人学者やギリシア人学者たちと議論するのを楽しみにしていたという。彼が厚遇した著名な学者たちの中には,アラブ人地理学者イドリーシーやギリシア人神学者ネイロス・ドクソパトレースがいる。また,グリエルモ二世は,医者や占星術師を大切に保護し,王国を通りかかった異国の医者や占星術師には,巨額の生活費をあてがって引き留めようとしていたという。 チャールズ・ハスキンズという中世史家は,『12世紀ルネサンス』(1927年)という書物の中で,12世紀の西ヨーロッパがそれまで考えられていたような「暗黒時代」ではなく,ルネサンスと同じように文化活動が盛んな時代であったことを明らかにしたが,その議論の中で重要な位置を占めたのが,シチリアでの翻訳活動である。この地で,ギリシア語,アラビア語の哲学書,自然科学書がラテン語に翻訳され,ヨーロッパにもたらされた。そして,それを消化吸収したヨーロッパが,12世紀から13世紀にかけて飛躍的な文化的発展を遂げたというのである。 このような視点から,シチリア王国は西欧が東方文化を受け入れる窓口と見なされてきた。そして,王国における翻訳活動や王国を訪れた西欧の知識人たちが注目を浴びてきた。南イタリアを訪れた知識人の中には,ユークリッドの『原論』(全15巻)をアラビア語からラテン語へ翻訳し,西欧の学問世界に巨大な影響を与えたバースのアデラルドゥス,中世政治思想を代表するソールズベリのヨハンネス,ラテン語学者として著名なブロアのペトルスなどがいる。 |

|

春期連続講演会「ヨーロッパとイスラム世界」講演要旨 スペインとシリア:聖地巡礼と建築の交流 山田 幸正 |

|

11世紀後半から12世紀にかけて地中海世界の東西両端の地域で,いわゆる「文明の衝突」がおこっていた。西のイベリア半島ではレコンキスタ,東のパレスチナでは十字軍である。いずれもキリスト教とイスラムが長期にわたって厳しくせめぎ合い,そこから生まれた複雑で根深い宗教的・政治的な感情や心情は,それらが終結した後,近代においても大きな影を落としている。どちらもキリスト教徒による聖地巡礼がその根底にあり,南フランスがその中心的な震源地となっていた。 イベリア半島におけるレコンキスタの発端は,西暦711年のアラブ・イスラム軍の侵出に対する抵抗であるが,本格化するのは11世紀になってからであった。後ウマイヤ朝の崩壊によってアンダルスの政治的統一が失われ,ついでカスティリャとアラゴンの野心的なキリスト教国家が成立,ついに1085年のトレド奪回を機に,北の優位は確かなものとなった。この流れを背後から支援したのはピレネー以北の西欧,つまりはサンティアゴ巡礼であった。最盛期の12世紀には年間の巡礼者50万人とも言われるサンティアゴ巡礼は,キリストの十二使徒のひとり聖ヤコブへの信仰であり,レコンキスタにおいてヤコブはしだいに守護聖人とみなされ,聖戦的性格が付与され,これが1492年のグラナダ陥落にいたる原動力となった。 ところで10世紀に全盛期をむかえた後ウマイヤ朝の首都コルドバの大モスクでは,互いに交差するアーチ状リブによる曲面天井が,本来敵対するビザンティンからの工人による金地のモザイクで美しく輝いていた。こうした交差アーチによるヴォールティングと壁面装飾は,スペイン・マグリブのイスラム建築の特徴のひとつとなり,12世紀創建の大モスクに付属するミナレットであったセビリアのヒラルダの塔でも,多弁の馬蹄形アーチの開口部,多弁形アーチが互いに交差する壁面装飾としてみることができる。これら馬蹄形アーチや交差アーチなどのイスラム的モチーフは,半島の北側に追いやられていたキリスト教勢力にも,レコンキスタ初期の10世紀初め,すでに伝えられていたが(サン・ミゲル・デ・エスカラダ),再征服後の12〜13世紀にはトレドのサンティアゴ・デル・アラバル教会,サンタ・マリア・ブランカ(旧シナゴーグ),ソーリアのサン・フアン・デ・ドゥエロなど,そして14世紀におけるセビリアのアル |

カサルなどを経て,15世紀にはセビリアの大聖堂で,イスラム的要素を加えたスペイン独自のゴシック大聖堂様式に結びつく。 一方,なんと言っても,キリスト教徒にとって最大の巡礼地はイェルサレムの聖墳墓教会であり,イスラム征服後も巡礼者たちは陸路や海路でこの聖地を訪れ続けた。1095年,セルジューク朝による巡礼者迫害を口実に十字軍派遣が宣言され,13世紀末まで聖地への軍事遠征が繰り返された。十字軍の実態や歴史的意義については様々に言われているが,建築的に極言すれば,パレスチナとその周辺は南フランス建築の遠隔の移植地となった。ただ,この移植は一方的なものではない。確かに有名なクラック・デ・シュヴァリエやカラート・マルカブに付属する礼拝堂はトンネルヴォールトの単廊式で,12世紀の保守的な形式を踏襲しているが,城塞建築自体が当時の西欧のものから格段と進化を遂げているのである。当地に進出した十字軍戦士は,強固な櫓を要所に配し高く厚い石造の城壁を二重三重にめぐらした防御性に優れたイスラムの城に驚き,苦しい戦闘の末,その築城術を学び,自らの城に応用したのである。実はイスラムもビザンティンの発達した石造技術を継承していたのであった。 聖墳墓を覆う円堂はしばしば模倣されてきた。それは西欧にとどまらない。ウマイヤ朝最初の記念建造物である岩のドームも周歩廊付き集中形式として共通する。パレスチナから十字軍を完全に排除したマムルーク朝スルタン・カラウーンは,その勝利を記念するかのように,自らの墓廟を岩のドームと同じコンセプトで建て,壁面にはゴシック風のファサードを使った。 レコンキスタ完了の年,1492年は新大陸発見の年でもあり,大航海時代が幕を開ける。十字軍などによって醸成された東洋への憧れは,オスマン帝国の出現に阻まれる形で,新たな方向への海外進出につながっていく。12世紀の西欧社会における人口増大と経済成長,キリスト教の組織発展と文化的高揚が,聖地巡礼という膨張する力となって大きなうねりを起こしたように,16世紀以降,再び,今度は比較的平和的なキリスト教布教を伴いながら,新大陸やアジアの集団的かつ組織的な開拓,つまり植民地化につながっていく。 |

|

自著を語る56 『イタリア都市の諸相──都市は歴史を語る』 刀水書房 2008年1月 163頁 1,600円(本体) 野口 昌夫 |

|

イタリア都市の歴史は古代ローマ以降だけでも2000年以上あり,それ以前,中部のエトルリア都市,シチリアを中心とした南部海岸沿いのギリシア植民都市を含めれば,さらに700年ほど遡る。その存続状況をみると,古代都市の遺構は,ナポリのように地下にギリシア都市ネアポリスの中心部が残っていたり,フィレンツェのように地上にローマ都市フロレンティアの直交格子状の道路網や,街区化した円形闘技場が立ち現れている。それは都市の基層としてその後の都市形成に作用し,今なお生き続けているのである。 しかし,イタリア都市の物的な骨格がつくり上げられるのは中世後期になってからだ。1000年頃になって社会・経済的に復興してくるイタリア都市は,それにふさわしい姿をとり始める。その後1300年代までには都市構造は確立され,いわゆる中世都市という近代以降の研究対象が誕生するのである。15世紀以降のルネサンス,マニエリスム,バロックの時代に改造を受けながらも,中世都市の骨格が現在まで存続するのがイタリアの特質である。その結果,私たちがイタリアの地に立ち,目にする都市の姿は,2000年以上の歴史の中でさまざまな時代の人間の行為が積み重ねられた壮大な歴史的形成物そのものとなる。 24歳の頃,ロンドンの大学院で建築史を学んでいた私は,現代都市ロンドンの中に点として歴史的建築物があること,そして時代的には18〜19世紀のものがほとんどであること,この2点はどの都市に行っても大差はないと思っていた。しかし,初めてヒースローから飛んで降り立ったイタリアという土地はすべてが違っていた。都市の中は歴史的な点ではなく面で覆われていて,その空間は連続していく。さらにある時代だけではなく,初めに述べたように,2000年以上にわたる歴史が連続的に重層している。 この世界の研究にその場で飛び込むには勇気がいったし,ロンドンに帰って考える時間も必要だった。その後,日本に帰ってから決心し,4年間フィレンツェに留学した。大学で都市形成史を研究しつつ,建築家の設計事務所で働き実務を体験することになる。フィレンツェに住み始めると,古色蒼然としたイタリア都市には他国にみられない,いくつかの特徴があることがわかった。街路,広場などの歴史的空間がどこまでも連続して行くこと, |

2000年以上の歴史が視覚化されていることである。また何よりも,都市空間を舞台のように演出することが当然のごとく認識されていることに驚いた。 長い時間を経て,高密度に複合化したこの巨大な構築物に対し,都市形成史研究が開始された1950年代以降,イタリア人はどのような研究方法を確立し,都市改造の実践に適用してきたのか。都市形成史の教授,建築家,文化財保護監督官の職能,そして一般市民の考え方と価値観を通して紹介した。また都市生活と別荘での田園生活についても,私の実体験を通し,さまざまな友人たちを登場させてその状況を描いてみた。そこにあらわれるのは,歴史的な構築物を現代の器として見事に使いこなしている情景である。 後半は,都市構造が確立した中世都市の実例として,フィレンツェ,ピサ,シエナを古代との重層という視点で解説した。最後に,その3都市があるトスカーナに点在する歴史的小都市と地域について,その概要を伝えている。それは私が8年前から科研の助成を受けて続けている研究主題である。留学時代に遡るこの小都市研究は予想以上に大きな広がりと多様な側面をもっていた。 まず,近代以降の研究者がどのような基準で小都市を類型化し,その総体を捉えようとしたかという研究者間の論争の歴史がある。次に都市計画の視点から,トスカーナの中世小都市に対する,ルネサンス期の介入行為が中世都市をどう変えたかという問題がある。さらに,政治史的視点として,フィレンツェ共和国がどのように自立的な小都市を制圧し,15世紀初頭にトスカーナ中央部を手中におさめたのかという領域支配へのプロセスがある。 本書は『世界史の鏡』(樺山紘一編)のシリーズの一冊として,歴史に興味のある一般の人々と学生たちに向けて書かれた。イタリア都市という歴史的形成物の入口に立ち,各章にあらわれた諸相をみるならば,そこには共通するものがあると気づくだろう。それは,ハードな物として存続してきたイタリアの都市と建築が,ソフトである歴史を目に見えるかたちで雄弁に物語っている姿である。 |

|

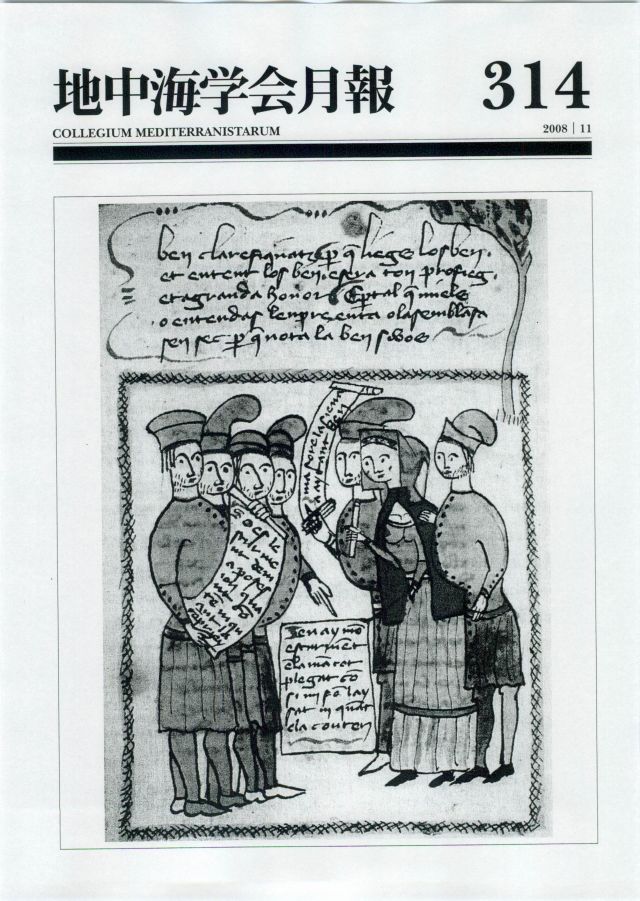

表紙説明

地中海の女と男18

中世の「アルルの女」/加藤 玄 |

|

どことなくユーモラスな風貌の7人の人物。6人の男性はみな頬ひげを生やし,縁なし帽子,ボタン付き胴衣,腰の低い位置で締めた赤いベルト,ズボンと靴といった,まるでお仕着せのような揃いの格好をしている。右側中央の女性は頭にヴェールを被り,襟ぐりが深く開いたドレスにプリーツの入った裾の長いスカート,肩には赤いケープを羽織っており,没個性的な男性陣と比べ,ひときわ華やかな紅一点である。 この挿絵は15世紀に著わされたベルトラン・ボワセの『測量術概論』に付されている。アルル市民である著者は都市参事会員を務め,測量士として活動した経験から,同書において測量士が必要とされる具体的な場面を取り上げ,豊富な挿絵とともに測量技術を開陳している。同書は技術的な側面にとどまらず,14世紀末〜15世紀中葉にかけての都市アルルにおける日常生活や市民の関心の一端を垣間見ることができる貴重な証言でもある。当該場面は第54章におけるアルル近郊の所有地間の境界画定をめぐる係争の模様である。ボワセは,一方の土地がある男性の所有であり,もう一方の土地が別の男性の妻の所有である場合を設定した。つまり,件の女性も係争の当事者であり,彼女が右手に持っている巻物は公証人によって作成された証書である。この証書には,女性が夫の財産でも嫁資財産でもなく,嫁資外財産として,同地を所有しているという係争地の法的性格が詳述されている。まるでマンガのような吹き出しには双方の言い分が確認できる。なお,この絵と対になる挿絵では,測 |

量士の調査に基づく裁定が下された場面が描かれている。2本の木の下で同じ7人が登場しているが,先の女性は左側の手前から二人目に隠れて目立たず,服装の色もやや精彩を欠く。 「アルルの女」と聞けば,アルフォンス・ドーデの戯曲を真っ先に思い浮かべるかも知れない。組曲中の舞曲,特にフルートの美しい調べが印象的なメヌエットや軽快なファランドールは誰しも耳にしたことがあろうし,物語もよく知られている。南仏有数の湖沼地帯カマルグの農村に暮らす青年フレデリは牛祭りで見かけた「アルルの女」に一目惚れする。しかし,彼にはヴィヴェットという許嫁があり,母親のローズ・ママイが気を揉むなか,悲劇的な結末を迎える。肝心の女性は,「アルルの娘さんは,そりゃきれいなんですってね」「それに大変おしゃれだってね」と人々の口端に登るだけで最後まで姿を現さない。 19世紀の田園哀歌に比べれば,はるかに現実的な場面に登場する中世の「アルルの女」は,その服装や法行為から相当高い社会的階層に属していると考えられる。男たちのただ中で,自らの権利を堂々と主張する彼女には大いに興味をそそられるものの,その正体を追う手がかりの糸はここでぷっつりと途切れる。ボワセによる挿絵は120点余にのぼるが,女性が描かれているものは,残念ながら,前述の2枚しか存在しないからである。われわれにとって,中世の「アルルの女」は19世紀の「 |