|

*10月研究会 下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。 テーマ:バルカン半島の中世教会建築 ──ビザンチンからポスト・ビザンチン時代への様式移行 発表者:鈴木 環氏 日 時:10月4日(土)午後2時より 会 場:東京大学本郷キャンパス法文1号館3階315教室 (地下鉄「東大前」「本郷三丁目」http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_01_01_j.html) 参加費:会員は無料,一般は500円 バルカン,カフカスの国々は,コンスタンティノポリスや地中海世界を中心としたビザンチン建築史研究の中では長らく,ビザンツの「周縁世界」と位置づけられがちでした。しかし12世紀から15世紀末にかけて,ブルガリア,セルビア,ルーマニアは独立した公国を築き,独自の建築様式を確立してゆきます。地中海,黒海周辺,そして西欧との技術者交流の中で,建築様式が多様化してゆく過程を紹介します。 |

*事務局移転 学会事務局は9月1日より,下記へ移転しました。なお,eメールアドレスに変更はありません。 東京都港区元麻布3-12-3 大江ビル1F 〒106-0046 電話 03-3401-4831 FAX 03-3401-4832 最寄り駅 地下鉄南北線・大江戸線「麻布十番」 |

|

厄介者の聖地巡礼者

櫻井 康人 |

|

ここ数年,私は聖地巡礼に関心を持ちつつ研究を進めている。そもそもは十字軍研究の一環として聖地巡礼に着目しているのであるが,当然のことながら聖地巡礼自体が研究の大きなテーマになりえる興味深いものであり,実際に膨大な量の研究が蓄積されている。ただ,えてして研究者たちの主眼は,聖地巡礼者たちの残した記録から聖地巡礼に関して云々することに置かれている。しかし,聖地巡礼を行う者がいるということは,彼らを受け入れる者もいるということであり,14世紀以降の聖地エルサレムにおいてはフランチェスコ会士たちがそれに当たった。 聖地のフランチェスコ会士たちが年代記という形で自分たちの記録を残していくのは,17世紀に入ってからである。年代記作成のブームの火付け役となったのは,1630年代に聖墳墓教会管理官を務めたナポリ人,ピエトロ・ヴェルニエロであった。以降,ナポリ出身のフランチェスコ・ダ・セリーノが1642年までを,ブルゴス出身のフアン・デ・カラホーラが1660年代までを,スペイン人のアンドレス・デ・モントーヤが1700年までを,セビーリャのフアン・デル・プエルトが1720年代までをカヴァーしている。時期的な背景・要因はさておき,彼らによる年代記作成の目的は自分たちの苦境をヨーロッパ世界に伝えることであった。彼らの記述のほとんどは,ムスリムの役人たちによる経済的圧迫,東方キリスト教徒たちとの聖所の所有権を巡る争い,ヨーロッパからやってくるイエズス会士やカプチン会士との軋轢などに費やされている。しかし,フランチェスコ会士たちを悩ませていたのは,こういった者たちばかりではない。聖地巡礼者たちにも相当悩まされていたようである。 確かに,マムルーク朝時代よりフランチェスコ会士は巡礼者に頭を抱えていた。幾つかの教皇宛て書簡やそれに呼応する教皇勅令からは,教皇のライセンスを持たない巡礼者がムスリムに必要以上の利益をもたらしていたことが解る。だが,17世紀の年代記が伝える訴えは,それとはトーンが大きく異なる。ムスリムに支払うべき税から免れるためにフランチェスコ会士の装いで巡礼を行う者たち,十分な資金を持たずに聖地へとやってきたがために,フランチェスコ会士たちに施しを要求する者たち,あるいは税を払えずにムスリムの役人に捕まる者た |

ち(彼らの保釈金はフランチェスコ会の負担となった),フランチェスコ会士に施しをするどころか修道院で暴飲暴食する者たち,共通するのはそのような輩が聖地のフランチェスコ会の会計を圧迫するという経済的問題を発生させたことである。このようなボヤキは枚挙に暇がないが,ヴェルニエロの記述から一例を挙げておこう。 1612年某日,三人の巡礼者がやってきた。二人はルター派(heretici)のドイツ人であり,一人はカトリックでヴェネツィア人の老人であった。問題を起こしたのはヴェネツィア人であった。彼は無類のワイン好きであったが,ある日酔っぱらって地面に頭を打ち付けたことをきっかけに,フランチェスコ会士たちは彼にワインを飲むことを禁じた。怒った老人は,「少ししか飲んでいない」との捨て台詞を残し,勝手に城内(ムスリム居住区)に行き,同郷の棄教者(イスラーム改宗者)の所に転がり込み,さんざん飲み食いしたあげく,迎えにきたフランチェスコ会士たちに次のように言った。「俺はトルコ人であってフランク人ではない。頭の怪我もお前たちのせいだ。」さらに彼は,サンジャク=ベイの下へ行き,フランチェスコ会士たちに怪我をさせられたので報復としてその修道院を燃やしたい旨,および二人のルター派ドイツ人巡礼者たちは神聖ローマ皇帝のスパイであることなどを訴えた。その結果,フランチェスコ会には670ピアストルという多額の罰金が課せられたのであった。サンジャク=ベイの所には,カトリックではあるが彼に気に入られ重用されていた一人のドイツ人奴隷がいたが,彼は「トルコ人の法はワインを飲むことを禁じているのではないか?」などと老人を説得したが,老人は耳を貸さずに,さらにフランチェスコ会から690ピアストルをゆすり取ろうと動いた。それに怒ったドイツ人奴隷は,老人を海に突き落として殺害したのであった。 「悪魔のような老人」diabolico vecchioの話はこれで終わるが,この話からは幾つかのことが解る。プロテスタントの聖地巡礼,キリスト教とイスラームの垣根の低さ,裁判の状況などである。そして,このような「面白い話」は年代記の中に少なくはない。年代記は「もう一つの聖地巡礼研究」にとって多くの貴重な情報を提供してくれるのである。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨

ミケーネ諸宮殿崩壊時のエーゲ世界 土居 通正 |

|

エーゲ海後期青銅器時代の研究では,この時代にギリシア本土に育ったミケーネ文化がどのように生成発展し,終焉を迎えたのか,これらの点を解明する上で,夫々の段階での本土とクレタ島との関係が重要な問題の一つとなる。各地で行われている発掘で観察される層位学的事実に基づいて土器の変遷を詳しく追い,それによって築き上げられて来た精緻な編年の体系の枠組みの中で同時代の個々の遺物,遺構が詳細に比較され,それらの関係が論ぜられて来た。今回の発表では最近の研究を踏まえながら,エーゲ海考古学のみならず地中海青銅器時代考古学にとっての大きな関心事であるミケーネ宮殿を始めとする本土の諸宮殿崩壊という事件の起きた時期に焦点を当て,ギリシア本土とクレタ島の関係を中心に当時の情勢を考えてみた。 この時期はその歴史的重要性から,とりわけ詳細な研究がなされてきた時期で,それだけに又,議論も多い。現在それが考古学的にどのように捉えられているのかを示す一つの研究がマウントジョイによる一連のもので,そこでは「LHIIIB2期からLHIIIC前期への移行期」と呼ばれる時期が提唱されている。ティリュンスの発掘ではドイツ隊により後期ヘラディック「IIIB終末期」が設定されたが,マウントジョイのこの「移行期」はこれにIIIC期の最初期を併せたもので,およそ紀元前1210年から前1190年迄,先行するIIIB2期と同じ20年の年代幅が想定されている。これを簡単に「IIIBファイナル」と呼ぶことにしたが,この時期にティリュンスの宮殿,ミデア城砦内の建物,そしてメッセニアのピュロスの宮殿に於ける崩壊が位置付けられ,従来IIIB2期末とされていたミケーネ宮殿の崩壊も最近この時期に位置付けられたと聞く。 前15世紀から前14世紀にかけてクレタ島はクノッソス宮殿に拠点を置くギリシア本土勢力の統治下にあったとされ,又,前14〜13世紀はミケーネ文化の拡大発展期とされるが,クレタ島が文化的になお独立していたことは高度の技術を示し,独特な絵付けを持つクレタ島の当時の土器に,中でも,ギリシア本土では稀であるが,クレタ島各地で数多く出土し興味深い図柄を持つラルナックスと呼ばれる陶棺に明らかである。更に経済的にもクレタ島の対外的役割が今まで考えられていた以上のものであったことが,最近の岩石学的研究の結果から分か |

ってきた。これによれば,シチリアから東地中海沿岸迄広範囲に分布する前13世紀の運搬貯蔵用の大型の鐙壺の殆どがクレタ製であるらしい。前13世紀半ば以降,即ち後期ヘラディックIIIB2期以降見られるギリシア本土からの土器の輸出の大幅な減少は,本土の勢力の縮小を推測させるが,この様なエーゲ海の状況の下で,この頃のクレタ島の対外的影響について改めて注意されて良い様に思われる。そこでIIIB2期の可能性のあるものも含め,IIIBファイナルに年代付け得るアルゴリス地方,そして特にロードス島,コス島などエーゲ海東南部出土のミケーネ土器を検討した。 先ず細分されたIIIB期各時期の指標として使われた椀形のディープボウルと呼ばれる本土の土器を検討すると,クレタ島のディープボウルの特徴である内面塗装と口縁部塗装が,IIIBファイナル以降一般化する。これについてクレタ島の関与は無視出来ないと思われる。次に香油などの容器とされ,把手の形から鐙壺と呼ばれるものには,肩部に描かれたパピルスに由来する文様等にクレタ製の鐙壺の影響が見られるものがロードス島にあり,それらの原型とも推測されるクレタ製の鐙壺が実際ロードス,コス両島で出土している。ミデア出土の鐙壺も肩部の向かい合う鳥の図柄にクレタの影響を色濃く残している。起源をクレタ島に持つアンフォラ型クラテールについては,IIIB2期以降,ギリシア本土では廃れたが,クレタ島ではIIIC期始めまで暫く製作されていた。クレタ島以外ではIIIBファイナルに,コス島を中心とした地域で製作されたと見られる一群の特徴的なものが在り,「コス・ミレトス タイプ」と名付けた。形態と装飾の両方にクレタ島の影響が認められるが,図柄に関しては,以前ミケーネ近郊で作られていたクラテールに見られるものに様式上直接繋がる例もあることから考え,マスタークラスの工人を含め,ギリシア本土の一部の製作者が,宮殿崩壊を前後してその拠点をコス島方面へ移したことは充分あり得ることと思われる。そしてその製作になる「コス・ミレトス タイプ」がキプロスとウガリトでクレタ製クラテールと並存していた事実は,コス島とその周辺で育った勢力がこの時期に活発に活動範囲を拡げ,東地中海方面でクレタ島の勢力と競合していたことも推測させるのである。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨

周縁にして古典なるギリシア像の構築 ──ブルゴー=デュクドレの万博講演(1878)における〈ギリシア旋法〉をめぐって── 安川 智子 |

|

1878年にパリ万国博覧会の一環で発表されたブルゴー=デュクドレ(1840〜1910)の「ギリシア音楽におけるモダリテ(旋法性)について」という講演は,ドビュッシーやラヴェルを中心とする近代以降のフランス人作曲家に多大な影響を与えたのみならず,その後のフランスにおける音楽理論や音楽学(音楽史)の方向性を決定づけた。「教会旋法」を世俗曲にも取り入れることによる作曲素材の拡大は,フォーレらを中心に,すでに広がりつつあったものの,ブルゴー=デュクドレは万博講演において,教会旋法を含めた「旋法的素材」をすべて「ギリシアにおけるモダリテ」という名称のもと統括する。この講演は,1875年1月から5月にかけて,政府の助成金により実施されたギリシアへのフィールドワークの成果発表という体裁を取っている。しかしフィールドワークの実態と万博での発表内容には大きな開きがあり,「現地での体験」を「万博での発表」に転換する手法は,西洋の辺境であるギリシアを,西洋の正統的起源へと転換する作業とも読み換えることができる。 ブルゴー=デュクドレがフィールドワークで訪れたのは,アテネ,スミルナ(現トルコのイズミール),コンスタンティノープル(現トルコのイスタンブール)の三都市である。彼はコンスタンティノープルでギリシア正教会の教会音楽を学び,スミルナでは民衆歌を収集して,それぞれの成果を以下の2冊にまとめた:『ギリシアの教会音楽についての研究──ギリシアとオリエントにおける音楽調査』(Paris, 1877);『ギリシアとオリエントの30の旋律』(1877)。この過程で,教会音楽と民衆音楽,ギリシアとオリエント(主にトルコ)の音楽素材を統合させていこうというブルゴー=デュクドレの意向が見てとれる。彼がこれらの「素材」に対して一貫して行なったことは,「和声づけ」であった。つまり,西洋人の耳にとって異質なギリシアの旋律や歌い方,さらにイソン(詠唱に伴う持続音)を,万博における聴衆に受け入れてもらうためには,単純な和声による旋律の伴奏づけが不可欠であると彼は考えた。正教会の協力者たちは,単旋律を基本とするギリシアの教会音楽への和声づけに強い抵抗感を示す。ブルゴー=デュクドレは,「全てを失わないためには,何かを犠牲にすることができなくてはいけません。その何かを調整することによってしか,あなたの国の教会音楽を救うことはできません」と彼ら |

を説得し,万博講演に至る。 1878年9月7日にトロカデロ宮において行われた万博講演は,ヒポドリアに始まるギリシア旋法の説明に続いて,これらの旋法を用いた音楽素材が,全て和声をつけて実演,紹介された。彼は「ギリシアの旋法」の四つの源泉として,以下の音楽を含めた:古代(ギリシア)の音楽,単旋聖歌,ギリシアの教会音楽,様々な国の民衆歌とりわけギリシアとオリエントのもの。これらが同じひとつの旋法性を有している,という演説は,全てはひとつの共通の起源をもっている,との印象を当時の聴衆に与えた。その後,ベルリオーズやグノー,サン=サーンスらの音楽作品においても同様の例があることを述べた上で,新しいフランス音楽においても,これらの素材を用いるよう推奨される。 万博講演は大盛況のうちに幕を閉じた。その後パリ音楽院の音楽史クラスに就任したブルゴー=デュクドレの継続した講義を通じて,「ギリシアにおけるモダリテ」は若きフランスの音楽家たちへ浸透していく。この「ギリシア性」は,フランスにおける音楽理論と音楽史を連携させる役割を果たし,20世紀後半におけるジャック・シャイエの「音楽学」へと結実することとなった。その流れを概観するならば,以下のようになる。ブルゴー=デュクドレのギリシア旋法理論は,フィールドワークの成果に,音楽理論家であり,文献学者であるゲヴァールト(1828〜1908)の著作を参照して組み立てられている。そのゲヴァールトは,ドイツの文献学者ヴェストファール(1826〜1892)と,ベルギーの作曲家,音楽史家フェティス(1784〜1871)の影響を受けており,フェティスの着想元を辿るならば,「音楽の起源」を「言語の起源」と比較して論じたJ. J. ルソー(1712〜1778)に行き当たる。19世紀のフランスにおいて,音楽の歴史は,これらの言語研究,文学の歴史,文献学や考古学を組み込みながら,ブルゴー=デュクドレの決定的な方向づけを受けて,ギリシア起源の叙述法を獲得することになる。そのブルゴー=デュクドレによる大転換の源には,1871年の普仏戦争による敗北によって対ドイツを意識したフランス政府による,「ラテン連合L'Union latine」(ベルギー,フランス,ギリシア,イタリア,スイス)へのギリシア抱え込みの意図もあったのである。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨

10世紀イスパニア写本の対観表装飾 ──二つの聖書写本を中心に── 毛塚 実江子 |

|

イベリア半島北部レオン地方で,920年および960年に制作された二点の聖書写本の対観表装飾(それぞれ,以下『九二〇年聖書』,León Catedral, MS.6, ff.148v-154v, 『九六〇年聖書』,Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod.2, ff.396v-403v)を比較し,様式の発展と写本の影響関係について考察を試みた。 対観表とはマタイ,マルコ,ルカ,ヨハネの四福音書の共通箇所のコンコーダンスであり,その多くがアーチを冠した柱の内部に配され,福音書の冒頭を飾った。『九六〇年聖書』は,類例のない多様な対観表で早くから注目された(ロス・リオス・イ・ビジャルタ,1881)が,フレンド(1939)やウィリアムズ(1962)を除いて先行研究はほとんどなされていない。『九六〇年聖書』はイニシャル装飾から,カロリング朝フランコ・サクソン派の影響が指摘され(ギルマン,1981),対観表のページ構成はカロリング朝写本トゥール派の福音書に一部共通する(ウィリアムズ,1962)ものの,装飾の大部分を飾る福音書記者像表現が全く異なるため,直接的な影響関係には考察の余地がある。発表者は『九六〇年聖書』研究の立場から,同系統であり,完全な対観表装飾の残る『九二〇年聖書』との比較を行った。両写本は,ページ構成こそ異なるが,対観表の基本的なアーチ構造および,福音書記者像の表現においても共通する。この類似は他の10世紀の聖書写本『サン・ミリャンの聖書』(Real Academia de la Historia, Madrid, cod.20, ff.146v-151v)などには見られず,対観表に関しては緊密な影響関係が認められた。『九二〇年聖書』の平面的な人物描写に対し,『九六〇年聖書』では身振りが生じ,手が重なる,比較的画面の奥行きがあるほか,アーチの柱頭や柱礎などが,建築モチーフの一部として描かれている。この相違点においてもカロリング朝写本の影響が認められるだろう。しかし装飾文様においては『九六〇年聖書』は,むしろメロヴィング朝写本の影響を色濃く残している。『九二〇年聖書』の装飾は組紐文様を主体とし,幾何学的,植物文様を垂直,斜め,交互に組み合わせているのに対し『九六〇年聖書』の装飾は,組紐文様,植物文様,幾何学文様,モチーフを使った装飾の4種類にパターン化される。このうちの3種類がメロヴィング朝写本,たとえば影響が指摘されている『グンドヒヌスの福 |

音書』(Bibliothèque Municipale, Autun, MS.3)の対観表アーチ装飾(ff.6v-12)に一致する。『九六〇年聖書』はカロリング朝の対観表に影響を受けたとしても,装飾文様をほとんど取り入れることなく,比較的「古い」,あるいは伝統的な文様パターンを展開していたことが確認できた。メロヴィング朝聖書写本との接点は9世紀におそらくオビエドで制作された『カーバの聖書』(La Cava de Tirreni, Biblioteca della Badia, ms.memb.I)にも見出され,同様の文様パターンはその対観表(ff.221v-222v)にも伺える(トロワクルフ,1968)。また,ウィリアムズが指摘したように対観表アーチの枠組装飾に限れば『カーバの聖書』は『シリア語33番』写本(Bibliothèque National, Paris, sry.33, ff.2v-9v)に類似し,同じくギリシア語聖書写本を源とする『ラブーラ福音書』(Biblioteca Laurentiana, Plut.I.56, ff.3v-12v)との類似にまで,論を広げることが可能だろう。この点に関し,対観表の章句番号から,ギリシア語写本との接点を提示できる。マックガークは対観表の章句番号を分析し,写本間の伝播系統を明らかにした(1993)が,同様に発表者が確認した限り,『九二〇年聖書』および『九六〇年聖書』,さらに『サン・ミリャンの聖書』では,ミスを除き,章句番号の配列はほぼ共通した。これもまた近しい影響関係を証明するだろう。そしてこの番号の配置は,カロリング朝写本がその多くに属するウルガタ版(ウェーバー,1969)とは明らかに系統を異にするものである。『九六〇年聖書』はそのテキストの一部にアルクィンによる聖書の一節があることが知られているが(フィッシャー,1961),対観表の章句番号の配置順番に関しては,ウルガタ版ではなく,ネストレらが編纂したギリシア語聖書対観表(1965)と一致するのである。具体的かつ詳細な写本テキストの検討は美術史学の範を越えるが,この点において,もとよりウルガタ以前の古ラテン語欄外注釈を多く含むなど,テキスト伝播においても謎の多い『九六〇年聖書』の一面に光を当てることができたのではないだろうか。 |

|

地中海学会大会 研究発表要旨

オルガヌムの歌い手たち 平井 真希子 |

|

12〜13世紀にパリのノートルダム聖堂及びその周辺で作られた「ノートルダム楽派のオルガヌム」は長く引き伸ばしたグレゴリオ聖歌の旋律にメリスマ的対声部がつくという特徴をもつが,多声音楽の大規模な曲集の中で作曲者の名前が伝わっている最初のものとして音楽史上重要な位置を占めている。13世紀後半の作者不明の理論書の中に「最上のオルガニスタとよばれたレオニヌス師は多くの典礼のためのグラドゥアーレおよびアンティフォナリゥムよりのオルガヌム大集をつくり,ペロティヌス師の時代まで使用されていた」という記述があるが,これに対応するような音楽,すなわちミサと聖務日課に使う曲にオルガヌムをつけたものを教会暦順に並べて収録した13世紀後半の写本が実際に存在するからである。 この二人の作曲家については不明の点が多いが,最近の研究では,1179年から1201年にかけて書類への署名などノートルダムの参事会員として活躍した記録の残る人物がレオニヌスではないかとされている。彼が作曲した可能性のある一連の2声オルガヌムは100曲近くにも及んでおり,旧来の音楽学では西洋音楽史上最初の大作曲家による芸術作品と考えられる場合も多かった。しかし実際には,当時作曲したものをそのまま楽譜に書くという習慣はなく,オルガヌムの場合も,何十年も口頭伝承で伝えられた後に何かのきっかけで記譜されたものだということがわかってきている。現在残っている楽譜も,作曲後多くの歌い手によって伝えられる間に様々な変化を受けているだろうと想像される。それでは,オルガヌムを歌っていたのはどのような人々だったのだろうか。 オルガヌムの歌い手を描写したと思われる12世紀前半のいくつかの文章は当時のポリフォニーを「男性が女性的な声や歌い方をすることで男性らしさを失うもの,また聞き手の女性的な柔弱さを助長するような華美で芝居がかったもの,時には性的な刺激ともなりうるもの」等と否定的に描写している。 このような「ポリフォニー=性的逸脱」のイメージは,時に同性愛的感情と結びついていたようである。確かに,男性どうしの声が絡み合い時には一方が女性的な役割をするポリフォニーという存在が,人によってはホモセクシュアルな連想を誘ったということは十分ありうる。最近,オルガヌム理論書の中にも同性愛的イメージを伴う表現が見られること,作曲家レオニヌスと同一人物とさ |

れるノートルダムの聖職者の手紙にも男性間の愛情表現が見られることが指摘されている。その背景として,ボズウェルが「ゲイ・サブカルチャー」と呼んでいるように,11〜12世紀にかけて文学の中に同性愛を題材にしたものが数多く登場するなど同性愛に関して比較的寛容だった時代状況が関係している可能性がある。 13世紀初めにペロティヌスの作品によって頂点を迎えたオルガヌムは,13世紀後半にはモテットなど新しい曲種におされて活気を失い,新しい作品は作られなくなる。しかし一方では,同じ13世紀後半,記譜されるようになり,理論書で説明されるようになり,さらに教会の典礼の制度の中に組み込まれていくことになる。 13世紀初めの教会文書には,聖職者の本来の勤めであるはずの聖歌を歌うという行為に報酬を支払っていた証拠が残っている。当時この仕事を請け負っていたのは「朝課の聖職者たち」と呼ばれる16人の若い聖職者たちであった。彼らは1年契約の不安定な地位にあり,聖職禄はなく,ミサや聖務日課で歌うことで収入を得ていた。1304年の記録には,一人1回あたり晩課が2ドニエ,朝課が3ドニエ,ミサが3ドニエ,他の小時課が1ドニエという金額が残っている。彼らの中で,音楽の才能に恵まれ経験を積んだ人物がいれば,典礼でポリフォニーを歌う機会を与えられた。当時の教会文書は「オルガヌムの歌い手に6ドニエの報酬が与えられる」としており,さらに,所属以外の教会に出張してポリフォニーを歌うことでも報酬を得られたようである。中世フランスの物価を広く調査した文献によれば,12世紀に比較し,13世紀以降具体的な値段が文書に登場する数が増え始める。こういった貨幣経済の発展の波が,オルガヌムの歌い手たちの生活にも影響を与えていたと言えるのではないか。 パリのノートルダム周辺で,12世紀から13世紀前半にかけてオルガヌムが盛んになり,その後衰退していった理由は,まだ充分に説明されていない。性的逸脱につながるような見世物めいた音楽から出発し,ゲイ・サブカルチャーの興隆に伴って成熟し,貨幣経済の発展に伴って報酬を稼ぐための手段へと変質していったと言う仮説も成り立つのではないだろうか。当時の音楽を「芸術作品」ととらえるだけではなく,いかに社会の変化を反映しているかという観点から,さらに研究を進めていく必要があると思われる。 |

|

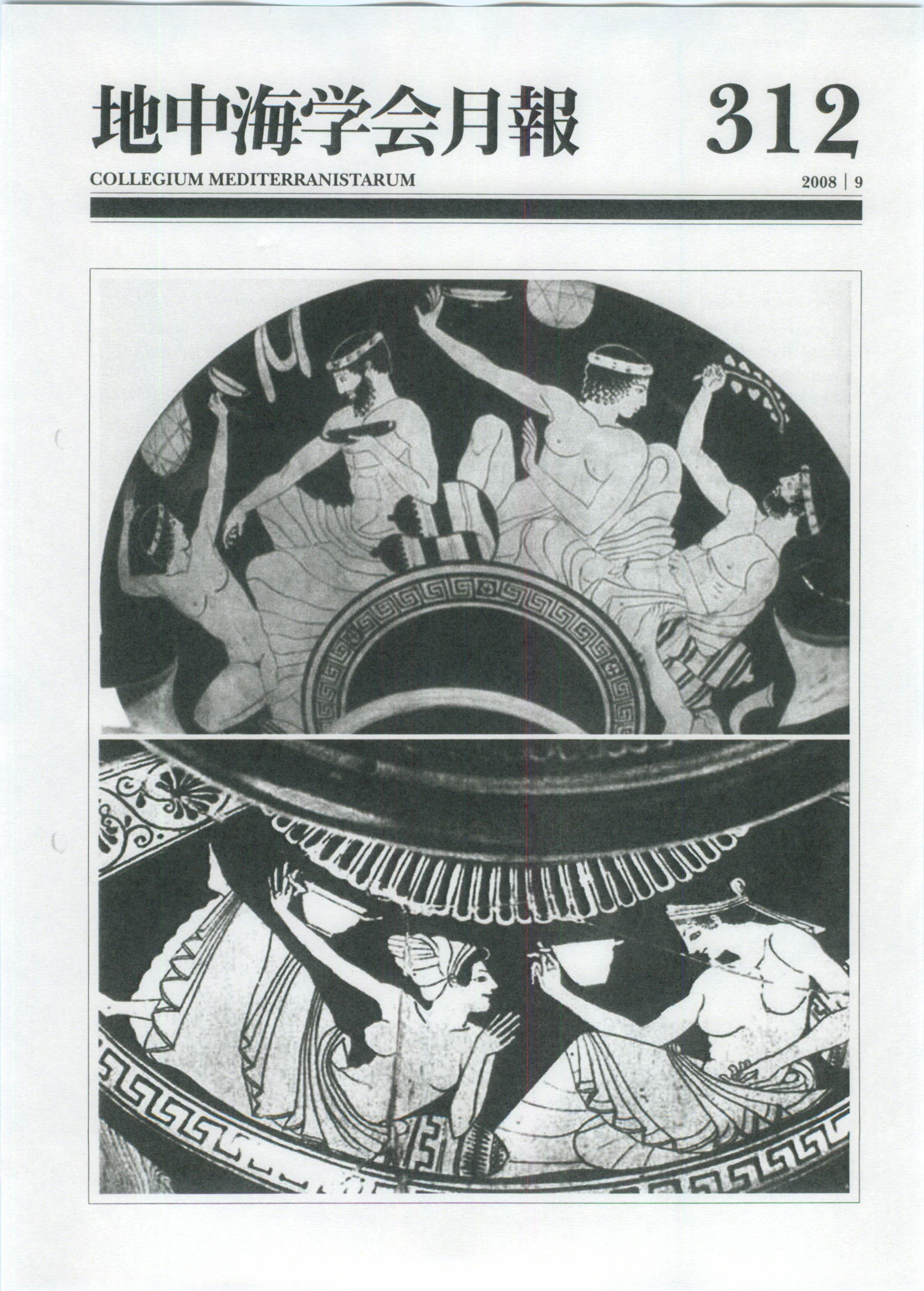

表紙説明

地中海の女と男16

古典期アテナイのヘタイラー/岡田 泰介 |

|

古代ギリシア,とりわけ民主政期のアテナイでは,完全な政治的,法的権利を行使できたのは男性市民のみであり,女性は,たとえ市民身分であっても,奴隷や在留外人などの非市民たちとともに,公的な活動の場から,ほぼ排除されていた。市民女性は,家族以外の男性の目にふれぬよう,家のなかに閉じこもっているのがよしとされた。リスペクタブルな市民女性を公の場で名指しすることは非礼とされていたので,彼女たちは,某の妻,娘などとよばれるのみで,ほとんどは名前すら知られていない。 このようなアテナイ社会の,しばしば影のようにとらえどころのない女性たちのなかで,男性の手になるテクストというゆがんだ鏡をとおしてにせよ,その姿が,わたしたちの眼前にくっきりとした像を結ぶのは,まさに公然と名指しされた女性,すなわち,ヘタイラーをはじめとする,「リスペクタブルでない」女たちであった。ヘタイラーとは,表紙図にみるように,宴席に侍る「遊女」に近い人々で,その内実は,高度な教養を身につけた高級なものから,もっぱら売春のみをこととする下級のものまで,さまざまであり,身分としては,在留外人や奴隷が多かった。 紀元前5世紀中葉のアテナイ最大の政治家ペリクレスのパートナーとして名高いアスパシアが,ヘタイラーのヒエラルキーの頂点をなす存在とすれば,弁論家デモステネスの名で伝わる法廷弁論『ネアイラ弾劾』によって名を残したネアイラは,ヒエラルキーの下層から這い上がろうと苦闘した女性である。この弁論の実際の作者であるアポロドロスは,当時ネアイラと一緒に暮らしてい |

たステファノスと敵対しており,非市民との結婚を禁じた法をたてに,彼女が,外国人でありながらアテナイ市民のステファノスと結婚したと告発することによって,ステファノスを陥れようとした。そのため,アポロドロスが描くネアイラ像は,リスペクタブルな市民女性の対極をなすカリカチュアになっているが,そこから,ネアイラもそのひとりであった,中下層ヘタイラーの現実の一端を読みとることはできる。 ネアイラは,幼い頃に「女郎屋の女将」ニカレテに奴隷として買われ,売春をさせられた。彼女が奴隷になったいきさつはわからないが,捨て子だったのかもしれない。やがて彼女は,二人のなじみ客に買われて囲われたが,二人が結婚するにあたって,我が身を買い戻して自由になった。ネアイラは,このとき身請け金を分担したなじみ客たちのひとり,アテナイ人フリュニオンとともにアテナイへ移り住んだものの,男の虐待に耐えかねてアテナイの隣国メガラへ出奔。彼女が,その後30年にわたるパートナーとなったステファノスに出逢ったのは,このメガラでのことである。こうしてネアイラは,ステファノスとともに,再びアテナイで暮らすようになった。しかし,有力政治家の手先として,ボスの政敵を告発するような仕事に従事していたステファノスは,当然ながら政敵の標的にされやすかった。『ネアイラ弾劾』の作者アポロドロスとの対立も,そうしたステファノスの政治活動からおこったことであった。当時すでに五十の声を聞いていたネアイラには,敗訴となれば,市民と違法に結婚した罪で,奴隷に逆戻りする運命が待ちうけていたが,私たちは,この裁判の結末を知らない。 |