|

*講演会(4月研究会) イタリア文化会館との共催により,下記のとおり講演会(4月研究会)を開催します。 テーマ:Tra tradizione e innovazione. L'occhio grande del duomo di Siena 伝統と革新のあいだで──シエナ大聖堂の円形ガラス窓 (使用言語イタリア語:逐次通訳付き) 講演者:フランク・マルティン博士 日 時:4月11日(金)18:00〜20:00 (開場:17:30) 会 場:イタリア文化会館 アニェッリホール 参加費:無料(当日先着順300名) *春期連続講演会 春期連続講演会「ヨーロッパとイスラム世界」をブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1)において開催します。各回とも,開場は午後1時30分,開講は2時,聴講料は400円,定員は130名(先着順,美術館にて前売券購入可。混雑が予想されますので,前売券の購入をお勧めします)。 「ヨーロッパとイスラム世界」 4月26日 スペイン:三つの宗教が共存した土地 樺山紘一氏 5月3日 イスラム世界と近代ヨーロッパ文明: そして誰も何がイスラムなのかわからなくなった 飯塚正人氏 5月10日 中世シチリア:文明の交差点 高山博氏 5月17日 イタリア中世海洋都市とイスラム世界 陣内秀信氏 5月24日 スペインとシリア: 聖地巡礼と建築の交流 山田幸正氏 *第32回大会 第32回地中海学会大会を6月21・22日(土・日)の二日間,早稲田大学(東京都新宿区西早稲田1-6-1)において下記の通り開催します。2月号でお知らせしたスケジュールは一部変更になりました。 6月21日(土) 14:00〜14:10 開会挨拶 |

14:10〜15:10 記念講演 「地中海・イスラーム世界の砂糖文化」 佐藤次高氏 15:25〜17:25 地中海トーキング 「スローライフなら地中海」 パネリスト:岡本太郎/末永航/武谷なおみ/横山淳一/司会:宮治美江子各氏 17:30〜18:00 授賞式 18:30〜20:30 懇親会 6月22日(日) 9:30〜12:00 研究発表 「ミケーネ諸宮殿崩壊時のエーゲ世界」土居通正氏/「周縁にして古典なるギリシア像の構築──ブルゴー=デュクドレの万博講演(1878)における〈ギリシア旋法〉をめぐって」安川智子氏/「《マルクス・アウレリウス帝騎馬像》に見られる騎馬像の定型」中西麻澄氏/「十世紀イスパニア写本の対観表装飾──二つの聖書写本を中心に」毛塚実江子氏/「エレウサ型アンナ像の出現とその意義」菅原裕文氏/「オルガヌムの歌い手たち」平井真希子氏 12:00〜12:30 総会 13:30〜16:30 シンポジウム「地中海の庭」 パネリスト:鹿野陽子/鼓みどり/鳥居徳敏/深見奈緒子/司会:陣内秀信各氏 *会費納入のお願い 新年度会費の納入をお願いいたします。口座自動引落の手続きをされている方は,4月23日(水)に引き落とさせていただきますので口座残高をご確認下さい。ご不明のある方,領収証を必要とされる方は,事務局までご連絡下さい。 退会希望の方は,書面にて事務局へお申し出下さい。4月19日(金)までに連絡がない場合は新年度へ継続となります(但し,会費自動引落のデータ変更の締め切りは,4月7日)。会費の未納がある場合は退会手続きができませんので,ご注意下さい。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 |

|

マドリードで見た展覧会あれこれ

──ベラスケス,ピカソなど── 大高 保二郎 |

|

ここ数年,スペインの美術界は稀にみる好景気の後押しもあって目覚しい活況を呈している。首都マドリードだけでなく,地方でも奇抜な建物の美術館が相次いで誕生し,ユニークな企画が続いている。2月初旬,マドリードを訪ねたので,そのときの模様を報告してみよう。 昨秋,プラド美術館は全面的な拡張工事を終えて新装オープンしたが,そのリニューアル展が「ベラスケスの寓話」(2月24日閉幕)であった。プラドおよびプラド以外の作品54点からなる構成で,“物語画家”(pintor de historia)ベラスケスを,同時代の画家たちと比較しつつ初期から晩年まで辿る画期的な試みである。そこには,当時「顔しか描けない」として批判されたこの宮廷肖像画家の,卓抜な構成力と厳しいリアリズムの融合と共に,それを支える知性の発展が垣間見えて感銘を受けた。監修者ハビエール・ポルトゥスの偉業を称えたい。個人的には,ロンドンに持ち去られた裸婦画史上の傑作《鏡のヴィーナス》がベラスケスの眼には親しかったティツィアーノ,ルーベンスの神話裸体画と並置されていて興味深く,しかも制作時期を第二次イタリア旅行中に置こうとする,副館長フィナルディの作品解説にも共感を覚えた。 プラドでは他にも,同館の所蔵,帰属のすべてのエル・グレコを並べた「プラドのエル・グレコ作品」展,また一枚の素描(G.53)を獲得しての記念企画「ゴヤー蝶の牡牛」があり,拡張された新館,通称ヘローニモス館ではゆったりとしたスペースを活用しての19世紀スペイン絵画を堪能することができた。また,プラド大通りを挟んで反対側のティッセン─ボルネミッサ美術館ではカーハ・マドリード財団との2館協力による「モディリアーニとその時代」展が始まった(5月18日まで)。同じ頃,マドリ−ド“美のトライアングル”の一角,レイナ・ソフィア国立アートセンターではパリ,ピカソ美術館所蔵の大がかりなピカソ展(5月5日まで。同展は10月に日本に巡回予定)のヴェルニサージュが催された。初期から最晩年まで,ピカソ遺贈のピカソ作品がレイナ・ソフィア所蔵の作品と共に並び(写真1),こうした贅沢な展示は我が国では望み得ないだろう。 これら派手な催しばかりに眼を奪われていた訳ではない。王立サン・フェルナンド美術アカデミーでの「ベラスケス アルカーサルのための彫刻」展は時間をかけた,学術的成果の発表として大いに注目すべきだろう。べラ |

スケスが先のイタリア滞在中,ローマで,旧王宮アルカーサル内を飾るために古代彫刻品を購入したことは広く知られ,パロミーノもその著『絵画館と視覚規範』において詳しく言及している。しかし,それらが具体的にどの作品で,どのような手続きで実現されたかは不明のままであった。そのことがローマの国立史料館やヴァティカン宮文書局で発見されたドキュメントにより特定され,今日サン・フェルナンドや王宮に伝わる彫刻類が,ベラスケスの命で石膏やブロンズに移すようイタリア人彫刻家や鋳造者に発注されていた事実が明らかになったのである。今展においてそれらの作品が初めて一堂に会した(写真2)意義は測り知れない。これらの収集は,ベラスケス個人の趣味を語るというよりも,プッサンの同種の活動と同様に,バロック期ローマでの古代彫刻への関心の在り処を示唆するであろう。 4月から5月,今度は大規模なゴヤ展が対ナポレオン独立戦争が勃発した1808年5月2日,5月3日から数えて二百年を記念して準備進行中である。スペイン建築の近況と同様,しばらくは美術展の動向から目が離せないだろう。  1. ピカソ展 展示風景

1. ピカソ展 展示風景(レイナ・ソフィア国立アートセンター)  2. 「ベラスケス アルカーサルのための彫刻」

2. 「ベラスケス アルカーサルのための彫刻」展(王立サン・フェルナンドアカデミー) |

|

プシュケの聖と俗

──セザール・フランクとオギュスト・ロダンを結ぶ糸── 安川 智子 |

|

フランス留学時代もっとも発音に苦労した単語は,「Psyche(プシュケ)」ではないかと思う(フランス語ではこれを「プシシェ」と発音する)。 セザール・フランクの交響詩《プシシェ》を,同時代の彫刻家ロダンの作品と比較して解釈するエクスポゼ(口頭発表)のつもりが,内容よりもひたすら発音を直されて終わったという苦い思い出がある。 ベルギー生まれの作曲家セザール・フランク(1822〜1890)は,オルガニストとしての名声や,記録で辿れるだけでも179名を超える弟子たちの崇拝ぶりから,紳士的でどこか神聖なイメージを残している。一方ロダン(1840〜1917)は,女性をめぐる数々のエピソードからもおよそ紳士のイメージとは程遠い。しかしロダンの彫刻作品をフランスで初めて見た時,フランクの《プシシェ》を聴いた時と同じ感動に見舞われた。いわば官能性の果てに生まれる崇高性のようなもので,直感的に彼らを同類と感じた。もし音楽と造形芸術という表現手段の違いが彼らのイメージの差に一役買っているとするならば,ロダンが少し気の毒でもある(いやむしろ気の毒なのはフランクか)。 フランクとロダンの実際の関係は,フランクの死後,ひとりの女性を介して進められた。1875年頃からフランクの作曲の弟子となったアイルランド出身の美女オギュスタ・オルメス(1847〜1903)である。リスト,ヴァーグナー,サン=サーンス,そして師であるフランク(とおそらくその息子のジョルジュ)までもが熱い思いを寄せた才能豊かなオルメスは,エルネスト・ショーソンと自分が先生に一番可愛がられた弟子である,との自覚があり,フランクの墓廟を飾る彫像をロダンに依頼する交渉役をショーソンとともにかって出た。詩人カチュール・マンデスと愛人関係にあったオルメスは,マラルメ周辺の芸術家とも交流があったことから,ロダンは遠い存在ではなかっただろう。しかし書簡の端々からは,「神聖なるフランク先生の彫像(と墓廟)をなかなか仕上げてくれない俗人ロダンとガストン・ルドン(画家オディロン・ルドンの弟)」というフランクの弟子たちの意識が読み取れる。例えば1891年11月,ショーソンはオルメスにこう書き送る。「もちろん,ロダンの性格は今問題じゃない。彼の素晴らしい才能をどうすべきかは分かっている。決めなければいけないのは,ロダンの作品を聖クロチルド教会に置くべきか,(モンパルナス)墓地に置くべきか,ということだろう?」そして1892 |

年1月4日にオルメスからロダンに宛てた手紙にはこう書かれている。「ルドンがダンディにまた馬鹿なことを書いてきました。彼はオディロン・ルドンの弟ですから,驚きませんわ! 彼らは生まれつき〈気が狂って〉いるのです!」 ロダンがプシュケに関連する作品を作製し始めた時期(1885)とフランクが《プシシェ》を作曲した時期(1886〜1887)はほぼ重なっている。さらにフランクの《プシシェ》は1888年の初演後,1890年2月23日,エドゥアール・コロンヌの指揮により,シャトレ座で公開された。フランクは同年11月8日に急逝した。葬儀で演奏されたのが,オルメスの交響詩《アイルランド》の葬送行進曲であった。ショーソンとオルメスがロダンに彫像を依頼したのが1891年初頭である。フランクにとってのオルメスの存在が,愛と魂の間をさまよい,聖と俗の間を行き来するプシュケの姿と重なる。 実際の交響詩《プシシェ》は,三部からなる物語仕立てになっている。「I. プシシェの眠り」「II. エロスの庭」(プシシェとエロス)「III. 罰,プシシェの苦悩と嘆き,神格化」まさに愛が神化する過程が,得意の循環形式(複数の主題が回帰して統合される)と半音階的進行,そしてオーケストラと合唱,ハルモニウム(あるいはオルガン)の使い分けによって見事に描かれていく。肉感的な彫刻とは対照的に,精神が浄化されていく感覚さえ受ける。 ロダンはフランクの弟子たちの,教祖に対する態度にも似た強い敬愛の情にうんざりしていたようである。結局ロダンの彫刻は墓地にはめ込まれたメダイヨンのみで,(フランクがオルガニストを務めた)聖クロチルド教会の前の庭には,アルフレッド・ルノワールによる,神聖化されたフランク像が飾られた。音楽を愛し,大聖堂もこよなく愛したロダンは,教会堂の「外」に自分の彫刻が置かれることに抵抗があったのだろうか。音楽の衣をまとって崇高を勝ち取り,オルガンという楽器を使って自分よりも容易に聖なる領域に近づけたかに見えるフランクは彼の眼にどう映ったのだろう。自分と同じ生の人間としてのフランクの情感を,ロダンはその音楽から感じ取っていたはずである。こうして,フランクとロダンの関係に思いを巡らせ,いつか不完全燃焼に終わったエクスポゼのリベンジを果たしたいと思いつつ,はや6年が経過してしまった。 |

|

ポンペイとアコリス

堀 賀貴 |

|

筆者はイタリアのポンペイと中部エジプトのアコリスという二つの古代都市でフィールドワークを進めてきた。 ポンペイでの実測調査は2007年にほぼ終了し,現在は収集したデータをもとに図化とその分析を進めている。ポンペイで実測したのは,都市全周のほぼ7割を巡る城壁である(写真左,ポンペイ北辺城壁:三次元測量データにもとづいて生成された正投影画像)。これは,1993年に開始された(財)古代学協会による想定カプア門発掘調査に付随するもので,発掘区より発見された塔,および城壁と他の塔,城壁を比較するために実施されたものであった。とはいえ,全長2km以上におよぶポンペイ最古かつ最大の構築物である城壁の実測は困難を極め,レーザー測量や写真測量などを経て,2005年度の三次元レーザースキャナの導入により,ようやく終了することができた。この最先端測量技術は恐るべきもので,2シーズン,約2ヶ月間で城壁を構成するすべての石材一つ一つを図化できるほどのデータが集まった。むしろ,この膨大な情報量を処理する研究者の能力が心配なほどである。ポンペイの城壁の特徴は,石材間の水平目地の美しさであり,その目地は,たった一箇所での不連続になる例外(東端部の「M.ファビウス・ルーフスの別荘」下の城壁)を除いて,完全に連続している。こうした水平目地をもつ切石積み城壁を構築するための技術は,建築学的に見ても驚くべき水準にあり,むしろ水平に連続する目地そのものに古代ローマ建築家の美的感覚を感じる。そこにはポンペイ埋没以降に広く普及したレンガ造の城壁とは異なるプリミティブな重厚感がある。ただし,ポンペイの北辺の城壁には,同盟市戦争時とされる被弾跡が痛々しく残されており,こうした切石積み城壁は古代ローマによる植民都市化以前の産物であることを付記しておかなければならない。

|

一方,エジプトではプトレマイオス朝時代から古代ローマ末期までの古代採石場の実測調査に取り組んでいる。これは,筑波大学の川西宏幸教授によるアコリス調査の一環として,周辺に分布する古代採石場の操業実態とアコリスとの関連を調べている。当初は,アコリス南の岩山上に展開する古代採石場を踏査していたのだが,その後,南に連なる岩丘上に点々と採石場が分布することが判明し,その岩丘の南端には,未報告の古代末期の大採石場も確認した。また,アコリス北部の岩山上では,ドミティアヌス帝時代と考えられる採石場も確認された。さらに,アコリスから南へ約12kmの地点にザウイアット・スルタンとよばれる古代採石場が存在する(写真右)。ここでは,膨大な数のグラフィティ(ギリシア語とデモティック)が確認され,その中に含まれる王の統治年より,プトレマイオス朝の初期(紀元前3世紀初め)の可能性が高いと考えられている。これまで我々が確認したアコリス周辺の古代採石場の中では最古のものであり,ここを起点にその後の古代ローマ時代に至る採石技術の発展を追うことができる。 これらの二つの遺跡を調査する中で,実はこのプトレマイオス朝時代の採石場とポンペイの城壁の構築年代(諸説あるが,城壁の大部分を構成する凝灰岩の切石城壁は前4世紀末から前2世紀初めの間)が一致することに気づいた。もちろんポンペイとエジプトの採石場が直接関連する可能性は全くないが,ポンペイ城壁と同時代のエジプトのプトレマイオス朝時代採石場でも,規格性の高い石材が短期間に大量に生産されていた実態が明らかになりつつある。実は当初プトレマイオス朝時代採石場では,巨石が採掘されていたのではないかと想定していたが,ポンペイの城壁の助けを借りて,その見方を変更する必要を感じている。今後も両遺跡の実測データの分析を進めていきたい。

|

|

「オルガヌム」の起源について

平井 真希子 |

|

「音楽大学でオルガヌムを研究しています」と自己紹介すると,かなりの確率で「オルガンですか?」と聞き返される。音楽学専攻の学生から同じように言われることすらある。オルガヌムとは西洋中世において聖歌に対旋律をつける最初期の試みのことであり,後の多声音楽への第一歩として音楽史上重要なものなのだが,そのわりに知られていないのが残念である。私自身,楽理科に入学するまでは聞いたこともなかった。一年生の音楽史の授業で,今は退官された某教授が黒板に「オルガヌム」と書き「この『ヌ』の字の2画めをきちんと突き抜けるように」と注意されたのもなつかしい思い出である。 オルガヌムの楽譜はいくつかの写本に残されているが,最も複雑なものとしては13世紀初め頃にペロティヌスが作曲したとされる2曲の4声オルガヌム〈Viderunt omnes〉〈Sederunt principles〉があげられる。これらは聖歌の個々の音符を長く伸ばすテノルの上で3声部が特徴的なリズムで歌う形で始まるもので,同じような音型が繰り返されるという意味では単純なつくりなのだが,近代的な弁証法的理念を超えた圧倒的な力を持つ名曲である。機会があったらぜひ一度お聞きいただきたい。 このような音楽がいつどのように始まったかについては不明の点が多い。オルガヌムについて説明した文章としては,9世紀の作者不明の音楽理論書『ムジカ・エンキリアディス』『スコリカ・エンキリアディス』が最も古いとされている。これを見ると,オルガヌムの習慣は,聖歌に同じ旋律を4度あるいは5度の間隔で平行させて歌う「平行オルガヌム」と呼ばれる方法で始まったと推測しうる。こういった音の重ね方は近代的な和声法や対位法では禁則とされているが,もちろん9世紀にはまだそのような規則は確立していない。むしろ4度や5度は響きのよい音程として積極的に使われていたようである。中世音楽理論はオクターヴ・5度・4度を「シンフォニア」と呼びよく溶け合う音程だとしているし,これらの音程の振動数比が2:1,3:2,4:3のように単純な数比になっていることをしばしば論じている。しかし,そういった理論的な根拠をもとにしてオルガヌムが始まったという確実な証拠があるわけではない。すでに9世紀以前から慣習的に行われてきたことを示唆するような記述もあるが,その辺の詳しい事情について記した文章は存在せず,知るすべはないと言ってよいだろう。 |

ところが先日,思いがけないところでオルガヌムの生成ともいうべき光景に出会った。生月島のかくれキリシタンのオラショを納めたCD&DVD版『洋楽渡来考』(皆川達夫監修・解説)である。オラショの大部分は声を合わせて唱える形でありはっきりした旋律はないが,一部のみ旋律のついた「歌オラショ」がある。皆川によれば「その節まわしは集落ごとにそれぞれ異なり,いちじるしく日本ふうに変容しているものの,しかし旋律の流れの中に400年前に渡来したラテン語聖歌をたどることが可能である」という。歌オラショの源流となった元の聖歌を探求した皆川の研究は重要なものであるが,ここでは詳しくは触れない。このCDを聞くと,歌オラショの部分は,山田集落のもの(録音1980年)ではほぼユニゾンで歌われているのに対し,壱部集落のもの(1980年)では二つのグループに分かれてほぼ4度離れて同じ旋律を歌っているように聞こえる。また堺目集落のもの(1975年)では同じく二つのグループに分かれているが,5度の間隔になっているように聞こえる。すなわち平行オルガヌムと似たような現象が起きているのである。 これは意図的なものなのだろうか? 詳しい事情はわからないが,同じ壱部集落の歌オラショを2000年に録音した別のCDではユニゾンで歌われているので,本来平行オルガヌムで歌うべきだとされているわけではないであろう。むしろ,ユニゾンで歌うつもりだったのに,歌いだしで音を合わせる努力をしなかったため声の高い人と低い人の二つのグループに分かれてしまったという可能性のほうが高そうである。それでも歌い手の数だけ声部ができるのではなく二つのグループになるというのは,やはり4度や5度がなんとなく「落ち着く」音程だからなのであろう。同じような現象は声明(しょうみょう)などでも経験したことがあるが,どの程度普遍的なものなのであろうか。 さて,現在のグレゴリオ聖歌は,ソロで歌いだしたものに聖歌隊がユニゾンで合わせる形をとっており,意図しない平行オルガヌムができてしまうなどといった事故が起きることはない。しかし,1200年前はどうだったであろうか? 記憶に頼って歌っていた時代であるから,ふとした拍子に4度あるいは5度ずれたまま歌ってしまい「これもなかなか面白いね」ということになってオルガヌムが始まった,というのは全くの想像であるが,ありえない話ではないと思うのだが。 |

|

地中海都市アランヤとスルタン

川本 智史 |

|

現在のトルコ共和国の地中海岸にアランヤという町がある。今日では,夏になると強烈な日差しと白い砂浜を目当てに,ドイツやロシアから押し寄せるバカンス客の一群に占拠される通俗的な観光地になってしまっている。しかしひとたびトルコの歴史を紐解いてみると,ここはかつて,スルタンも滞在し宮殿や港湾施設も築かれた地中海における重要な拠点のひとつであったことがわかる。 13世紀前半,オスマン朝が勃興する以前にアナトリアにおいて覇を唱えていたのは,中央アジア起源の遊牧民を主体としたルーム・セルジューク朝であった。王朝はイスタンブルから南東およそ400kmのコンヤに首都を構え,各地の都市や城塞に王族や重臣を配して現在のトルコ共和国の東部地方の大半を支配していた。政権の権力基盤は内陸の遊牧的部族民の軍事力に依拠していたが,同時に地中海と黒海というアナトリア半島をはさみこむふたつの海へも勢力をのばし始めていた。馬に乗った草原の支配者が地中海世界へと登場した瞬間である。 今日内陸のコンヤ方面から,トロス山脈を縫う狭い峠道を抜け地中海へと至ると,それまでのほこりっぽい土色の風景とはうってかわって,草木の生い茂り緑豊かな地中海の景色を望むことができる。昨年,筆者は内陸のベイシェヒル湖岸にある離宮祉の調査を終えた後,まさに13世紀当時と同じルートをたどり,地中海に向かった。アナトリアの奥地では羊のケバブばかりの食事に食傷気味だったが,地中海地方にたどり着いて魚介類の姿を目にするやいなや俄然食欲を取り戻し,ようやく人心地がついたことは思い出深い。もっとも,13世紀のスルタンたちがせっかく地中海岸へやって来たところで,はたしてイカやエビを食べたかどうかは怪しく,当時の宴会の記録などを確認してみても酒の肴には果物や菓子が饗された程度で,あまりおいしいものを食べていたわけではなかったようであるが。 食べ物の話はさておき,実際にアランヤを訪れてみると,急峻な岩山が地中海へとせり出した地形は東地中海一と言っても過言でないほどの要衝であることがわかる。ルーム・セルジューク朝カイクバード1世の時代にはここに城塞や造船所を防護する塔が建設されて,スルタンお気に入りの滞在先となっていた。現代のバカンス客とは異なり,スルタンとその一行は冬に地中海岸を訪れるのが習慣だった。首都であったコンヤはアナトリア高原の中央部に位置し,夏も40度を超える酷暑に見舞われるが,何にもまして冬の寒さはセルジューク人たち |

にとって耐え難かったようである。彼らは冬が近づくと家財である家畜を引き連れて,冬でも牧草が茂る暖かい地中海地方へと移動していった。元来遊牧民は季節的に冬営地と夏営地の間を時に数百キロにもわたって移動するのが一般的であって,この慣習は大王朝を築いてもなお受け継がれていた。領内を移動する一見風変わりな宮廷形態は,征服からさほど日も経っていない所領を巡回して裁定を下すという政治的な意味合いも大きかったようである。 ところで地中海世界に足を踏み入れたとはいっても,アランヤ近辺での越冬の様子は中央アジアやイラン的な文化の影響を色濃く残している。越冬の期間中,草原ではポロ競技が開催され,スルタンの主催する宴会では酒食が振る舞われた。都市近郊にはクーシュク(現代トルコ語ではキョシュク,すなわちキオスクの語源となった言葉である)と呼ばれる楼閣建造物が建設され,狩猟などの際にはここが一時的な逗留所として利用されていたようである。現在のトルコでは同様の建築を見ることは難しいが,例えばイラン・イスファハーンにある王の広場(現イマームの広場)を望むアリ・ガープー宮殿のように上部に開放的な木柱の列柱空間を備えた多層建造物であったと考えられる。また,13世紀後半に宮廷に仕えたイブン・ビービーの記した年代記によると「固定式のクーシュク」と「移動式のクーシュク」という興味深い表現が見られる。ここでのクーシュクとはあきらかに上で見たような常設の建造物ではなく,モンゴル族のゲルのようなテント型構造物や,これを車に乗せた移動式ゲルを指すものと思われる。都市内部の宮殿や郊外のクーシュクに加えて,仮設建築を用いる居住のあり方は中央アジア・ステップ地帯からの伝統そのものであった。 その一方でアランヤは特にシリアやエジプトなど,他の東地中海沿岸の地方と盛んな交易活動を行っていたことでも知られ,政治・経済面では地中海世界と深く結びついていた。先に紹介した塔もアレッポから招かれた建築家によって設計されており,人の交流や文化の点でも海の向こうから影響を受けていたことがわかる。14世紀以降ルーム・セルジューク朝が衰退した後,オスマン朝の支配が及ぶ1477年まで町の支配者は目まぐるしく入れ替わるが,その中にはエジプトのマムルーク朝やキプロスのリュジニャン家も含まれ,この地がもっていた地中海沿岸の拠点としての重要性をうかがい知ることができるのである。アランヤは地中海世界と遊牧文化の結節点であった。 |

|

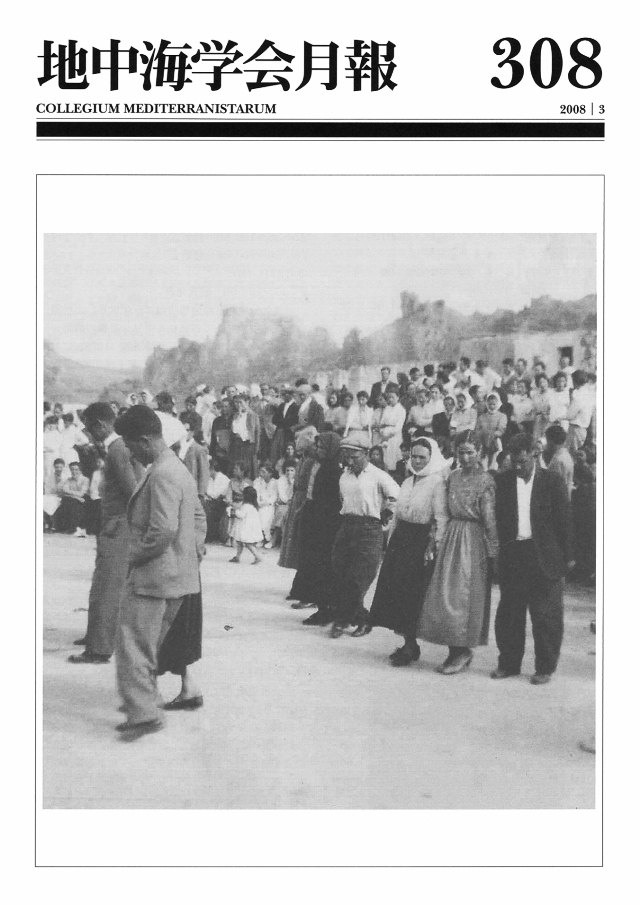

表紙説明

地中海の女と男13

サルデーニャ舞踊/金光 真理子 |

|

若者がじっと熱い視線を送ると,そのまなざしの先にいた娘は,はにかみながらも頷くようにそっと目を伏せる。それは合意のしるしであった。二人は互いに歩み寄り,手をとりあって踊りの輪に加わった――。 今から遡ること一世紀前のイタリア・サルデーニャ島において,舞踊は紳士も庶民も参加する,階級を超えた娯楽であり,とりわけ若い男女にとって公に出会うことが許された唯一の機会であった。当時の厳格な風紀によれば,未婚の男女が往来で出会っても声をかけあうことは許されず,婚約後も一年間は腕を組むことすらできなかった。もしも逢い引きしているのが見つかれば,女性の父や兄弟が報復として男性へ暴行を加えることも珍しくなかったという。そのため,若者たちにとって舞踊の場は,意中の女性へ声をかけ,その手をとることすらできる絶好の機会だったのである。 そこで南部カンピダーノ地方では,遅くとも18世紀末までに,未婚の若者たちが協同で企画・運営する舞踊が行われるようになっていた。これはそれまで聖人祭などの祭りの機会に限られていた舞踊を週末に定期的に催すもので,フェスタス・デ・サ・ツェラキアFestas de sa zerachia(若者組の祭り)と呼ばれた。 ツェラキアの舞踊は,当事者たちが管理・運営するお見合いの場であったと考えると頼もしい。ラジオもレコードもない時代,まず確保しなければならないのは,舞踊を伴奏する音楽家であった。サルデーニャ南部では, |

伝統的にラウネッダスと呼ばれる三本の葦笛の伴奏で舞踊が行われてきた。若者たちは毎週日曜日に舞踊を伴奏できるラウネッダス奏者を探し,年間契約を結んで雇い,その費用を分担した。ツェラキアの舞踊へ参加することは,18歳を越し,すでに負担を賄えるほどの働きがあり,結婚も可能な大人へと仲間入りしたことを世間へ示す意味があったといってよい。女性は参加費を払う必要はなかったが,パンやお菓子などを持参することが決まりとなっていた。 こうして若い男女が舞踊の場に集まり,想いを寄せあう二人は冒頭のようなやりとりの末にようやく羽目を外して――とはいかない。舞踊の輪には,さまざまなルールがあった。踊りの輪へ割り込む,飛び跳ねて踊る,女性を左に連れて入るといった行為は,踊りの輪(和)を乱すものとして厳しく処分された。身振りにもさまざまな意味と決まりがあり,たとえば手の取り方一つにしても,婚約していない女性の手を,指をからませて握ったりすれば,その女性の父兄弟から報復を受けるのは必至であった。舞踊の場は厳格な不文律とともにサルデーニャの共同体の縮図となり,新たな世代を再生産してきたのである。 写真は1960年代。もはや厳格な風紀も薄れ,かつての二人は今や純粋に踊りを楽しんでいる。おそらくかつてのときめきを,互いの胸のうちにそっと宿しながら。 |