|

*2月研究会 下記の通り研究会を開催します。 テーマ:サルデーニャの舞踊音楽の構造 ──ラウネッダスの舞踊曲のイスカラの概念をめぐって 発表者:金光 真理子氏 日 時: 2月16日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 (地下鉄「東大前」「本郷三丁目」下車) 参加費:会員は無料,一般は500円 サルデーニャ南部では,ラウネッダスと呼ばれる,三本の葦笛が,伝統的に舞踊の伴奏を演奏してきた。ラウネッダスの舞踊曲は,イスカラ(はしご)というユニークな概念に基づき,奏者の間で師匠から弟子へと口頭で伝承されている。本発表では,クラシック音楽のそれとはまったく異なる,ラウネッダス奏者独自の「理論」と「実践」について,発表者の博士論文(2006年提出)の成果を基に,音楽研究の課題をも見据えながら論じたい。 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2008年度会費からの適用です)。手続きの締め切りは2月25日(月)です。詳細は305号をご覧ください。 *「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集 地中海学会では第13回「地中海学会ヘレンド賞」の候補者を募集します。受賞者(1名)には賞状と副賞(30万円:星商事提供)が授与されます。申請用紙は事務局へご請求ください。 |

地中海学会ヘレンド賞 一,地中海学会は,その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。 二,本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。 本賞は,原則として会員を対象とする。 三,本賞の受賞者は,常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し,その業績審査に必要な選考小委員会を設け,その審議をうけて受賞者を決定する。 募集要項 自薦他薦を問わない。 受付期間:1月8日(火)〜2月12日(火) 応募用紙:学会規定の用紙を使用する。 *第32回地中海学会大会 第32回地中海学会大会を6月21日,22日(土,日)の二日間,早稲田大学(東京都新宿区)において開催します。 大会研究発表募集 本大会の研究発表を募集します。発表を希望する方は2月8日(金)までに発表概要(1,000字程度)を添えて事務局へお申し込みください。発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。 *会費納入のお願い 2007年度会費を未納の方は,下記学会口座へ至急お振込みくださいますようお願いします。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行 九段支店 普通 957742 三井住友銀行 麹町支店 普通 216313 |

|

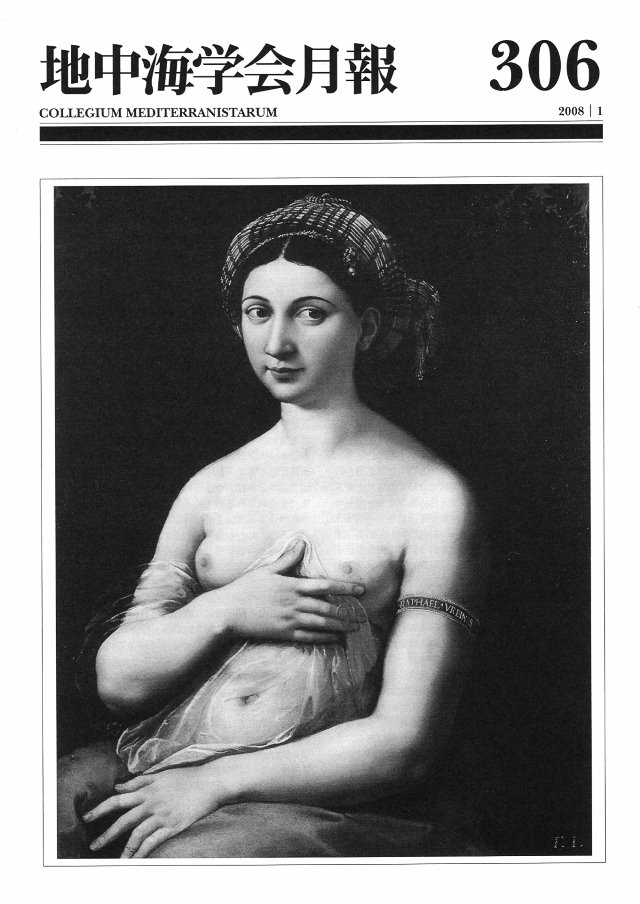

表紙説明

地中海の女と男11

ラファエッロの《フォルナリーナの肖像》/森 雅彦 |

|

いささか美術史家には月並みな女と男の話題で紙面を埋めることをご容赦願いたい。ルネサンスの画家で恋多き男というと,すぐ名前の挙がるのはラファエッロで,彼は熱病で死んだにもかかわらず,『美術家列伝』以来の伝聞によると,愛欲にふけりすぎて命を縮めたとうわさされたらしい。これを男の甲斐性というのかどうか,わたしのような平凡な輩には聞いてほしくないことだ。 画家の恋人の中で有名なのは,むろんフォルナリーナである。この名前の出自は不詳ながら,高名なラファエッロ研究家のK.オーバーヒューバー氏の発見では,《フォルナリーナの肖像》に基づく1773年の版画を初出とする。これは本名ではなくパン屋(フォルナロ)の娘ないしは妻という意味で,この言葉はこの頃は情人の侮蔑語としても使われたらしい。他方,古くから愛人の本名はマルゲリータだったと伝えるものがあって,口伝ではローマには画家の愛人のいた家なるものもあった。今日よく知られているのは19世紀に資料が発見された,画家のパトロン,アゴスティーノ・キージと同じシエナ出身の人物にしてサッシ邸に住んでいたパン屋フランチェスコの娘だったとするもので,さらに画家の死の4ヶ月後,「フランチェスコ・ルーティ・ディ・シエナの娘である寡婦」マルゲリータが修道院に入ったという資料が発見されたため,ますます信憑度を高めたのである。 《フォルナリーナの肖像》は論争の喧しい作品で,ジュリオ・ロマーノあるいはその弟子の手になるというひともいるし,モデルを高級娼婦と見る批評家もいる。もっとも,見事な出来ばえで蘇った修復後,2002年にバルベリーニ美術館で行われた展覧会を見てからのわたしは,ラファエッロにつよく与したい確信犯のひとりで, |

このときの展覧会カタログは,想像をたくましくして,これまた有名な《ラ・ヴェッラータ》をフォルナリーナだと「証明」しようとしているのもおもしろい。 とまれ《フォルナリーナの肖像》の場合,背景に愛の象徴ギンバイカの灌木を配し,「貞淑のヴィーナス」のようなしぐさで,左手の薬指に指環をしているうえに,ブレスレットに「ウルビーノのラファエッロ」なる記銘まで記されているのを見ると,画家と恋人の愛をめぐる相互コミットメントの世界との印象を受けることは事実であろう。わたし自身は,その裸体の官能性はカンパスペを描きつつ恋してしまったという大画家アペレスの故事に重ね合わせていると,いささか本気で空想している。 もうひとつ,わたしの空想を書いておこう。レオナルドの《モナリザ》には,裸体の《モナリザ》がある。しばしばサライの手に帰されるシャンティイ美術館の《モンナ・ヴァンナ》をはじめとする裸体画のことである。そこで妄想をたくましくして,こうした絵の原型はもともと,1513年以降ローマにいたレオナルドに遡り,同じ聖都にいたラファエッロは《モナリザ》ともども,それを知っていたとしたらどうだろう──小説家でないわたしは,あえてこれ以上の脚色はしない。 実はこれとやや似たような推測をしたオーバーヒューバー氏は,アメリカに講義に赴いた際,そこでフォルナリーナよろしき美女をみそめて結婚したという,ラファエッロ研究家のもって鏡とすべき美術史家ながら,わたし以上の恐妻家らしいことは一度お会いしたときに実証ずみである。こちらのフォルナリーナの秘話は,むろんわたしの勝手な妄想ではない。 |

|

研究会要旨 ピエロ・デッラ・フランチェスカ研究の過去と現在 池上 公平 12月8日/東京大学本郷キャンパス |

|

イタリアの美術史家・美術批評家ロベルト・ロンギの著作『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』(初版1927年)の翻訳がまもなく刊行されるが,この機会に本書の成立とピエロ・デッラ・フランチェスカ研究の現状について若干の考察を行いたい。まず,ロンギの批評家としての経験が本書の成立に影響を及ぼしたことについて,ついで近年の研究の進展にともなう修正点を《ミゼリコルディア祭壇画》と《キリストの鞭打ち》に即して述べる。 1927年の著書に先立って14年に「ピエロ・デイ・フランチェスキとヴェネツィア絵画の展開」を発表した当時,ロンギはすでに批評家としても活動しており,とりわけ未来派とは密接な関係にあった。マウリツィオ・カルヴェージによればその影響が1914年の論文にはある。同論文でロンギはピエロの芸術を「形態と色彩の遠近法的統合」と定義したが,この語がカルロ・カッラに触発されたものだというのである。事実,カッラは『ラチェルバ』(1914年第4号)で未来派の空間表現が「形態と色彩の抽象的遠近法」であると述べているが,この言葉がロンギのピエロ芸術の定義に類似していることは明白である。ロンギとカッラは親しい間柄であったから,ロンギがカッラに触発された可能性は十分あると思われる。 1927年のモノグラフでは変化が見られる。本文は依然として作品の造形的要素にのみ関心を集中させているが,そこには14年には見られなかった言葉が見出される。「田舎campagna」,「田舎のrurale」,「農民contadino」,「素朴なprimitivo」,「粗野なrustico」,「われわれのnostrano」,「イタリアのitalico」,といった言葉が,とりわけアレッツォの《聖十字架伝》の記述で頻出する。加えてビザンティン,エジプト,オリエント,メソポタミア,オセアニアといった固有名詞が,古代,ギリシア,地中海と並んで用いられている。これらはいずれもピエロ作品のプリミティヴな性格を強調すべく用いられており,しかも14年の論文における《聖十字架伝》の記述には一切見られないことが注意を引く。14年の論文では「幾何学的なgeometrico」,「数学的なmatematico」,「規則的なregolare」,「円筒形のcilindrico」,「多角形poligono」等まさに幾何学的な語が用いられ,これらはロンギが未来派の作品を記述するのに用いたものでもある。1914年にはロンギはピエロを都会の前衛に結びつけようとしているのに対し,27年には故郷の農民の世 |

界へと里帰りさせようとしているかのようである。こうした変化の背後にはファシズム下の地方礼賛があったという指摘がされている。特に当時の代表的な雑誌『イル・セルヴァッジョ』にはロンギの知己が多く関わっており,それに対する密かな共感がピエロ作品の記述に表れているのではないかと推測される。 1992年のピエロ没後500年以後,ピエロ研究は急激に進展し,ピエロ像は大きく変貌しつつある。その状況を《ミゼリコルディア祭壇画》と《キリストの鞭打ち》の二点に即して述べたい。前者については1927年の時点では1445年と62年の二つの記録しかなく,ロンギは17年にわたる期間に同祭壇画が断続的に制作されたと考えた。その根拠は各パネル間の様式的な差異である。近年,J・R・バンカーは1446,61,67年以前の三つの支払い記録を発見し,その金額から,同祭壇画の大部分が1460年頃に制作されたと推察している。この結果,《ミゼリコルディア祭壇画》はその様式的差異とともに,新たにピエロの基準作例として位置づけられることになった。 《キリストの鞭打ち》は図像に関心が集中しがちであるが,この作品の精密きわまりない遠近法にも注意が必要である。《鞭打ち》と《聖十字架伝》はピエロの三冊の理論書とも関連があることが認められてきた。そのためこれらを制作した頃に,ピエロが遠近法を描画技術から,幾何学理論のレベルへと高め,それが理論書の執筆につながったのではないか,したがってこの時期がピエロの遠近法研究の転機であったのではないかという推定ができる。ピエロはローマにおいて,同郷人フランチェスコ・デル・ボルゴが行っていた古代幾何学書の筆写事業に関与したと思われ,アルキメデスの著作を自ら筆写したことも明らかになった。その経験が《鞭打ち》の遠近法に反映している可能性は高い。したがって,1458年と59年に記録されているローマ滞在に近い時期が,《鞭打ち》の制作年代として浮かび上がってくるのである。 ロンギは1927年にはこの作品を1444年のウルビーノ領主オッダントニオ・ダ・モンテフェルトロ暗殺事件と結びつけ,初期作品と見なしていたが,今やその見解はほぼ完全に否定されることとなった。とはいえ,ピエロ研究の原点としてロンギの著書が常に参照されていることは,驚くべきことと言わねばならない。 |

|

秋期連続講演会「地中海とユートピア」講演要旨 天界への回路としての聖遺物と美術 秋山 聰 |

|

キリスト教中世において,聖遺物は地上における天界への回路としての役割を果たしていた。殉教者たちの魂が,最後の審判の到来まで天上の祭壇の下で待機するのに対し,その遺体は審判の折に復活を果たすまで地上にとどまるものとされた。地上に残された殉教聖人の遺体や遺骨・遺灰は,人々の天上への願いを仲介するものとみなされ,また天上から神の「力」が聖人の遺体を介して奇跡を起こしうると信じられた。来世利益的には,最後の審判時の執り成しを,また現世利益的には疾病や怪我の治癒,辟邪,安全祈願,誓約遵守,戦勝等への効力等を期待して,「身体聖遺物」ともよばれる聖人の遺体や遺骨は,人々の篤い崇敬を集めていた。キリストやマリアのように死後その遺体を地上に残さなかったと信じられた場合には,生前ないし死後にその身体に触れた事物が「コンタクト聖遺物」とみなされ,聖人の遺体同等の特別な「力」を帯びると信じられた。 ところが,こうした聖遺物は往々にして外見上,それこそ単なる馬の骨や襤褸クズと見分けが付きにくい。教義上は,聖人の遺体は腐敗せず,芳香や光を放ち,奇跡を起こすとされてはいたが,常にそうした奇瑞が起きるわけでもない。一部の例外を除き,聖遺物は一般的に自らの価値を視覚的に伝える手段を有していなかった。誰にでもわかるように,聖遺物に,聖遺物としての威厳と価値を付与する役割を担ったのが,今日我々が一般に「美術」と呼んでいる造形イメージであった。造形イメージは聖遺物に資することによって,社会の中で己の地位を確固としていくとともに,聖遺物の有する聖性の可視化を多角的に推進することによって聖人崇敬に大いに貢献したのである。 アルプス以北のキリスト教化につれて,数多の聖遺物がローマから北上することになったが,聖遺物の移動は,単に聖人崇敬や典礼の伝播をもたらすだけではなかった。聖遺物とともに,様々に造形的要素も伝播していった。典型的な事例としては,ローマの聖ピエトロ聖堂を嚆矢としてグレゴリウス1世が導入したとされる環状クリュプトの北漸が挙げられよう。聖遺物ブローカーとして名高いデウスドナの誘いに応じて『カール大帝伝』の著者として知られるアインハルドゥスが派遣した秘書は,紆余曲折の末,望外の好運を得て聖マルケリヌスと聖ペトルスの遺体を持ち帰ったが,最終的に両遺体が安 |

置されたオーバーミュールハイム(現ゼーリゲンシュタット)の教会には,地下の棺に群集が混乱無く接近できるように環状クリュプトが導入された。これは恐らく実利的側面に加えて,ローマを手本とすることによる権威の増大という意図もあってのことだったのだろう。 ところで,聖遺物と造形イメージとの呼応関係は極めて多岐に亙った。聖遺物容器は,様々にその中に納められている聖遺物を安全に保管すると同時に,説明し,称揚し,荘厳したが,例えば一つの聖堂の内部,あるいは一つの都市空間の中などでも,様々に造形イメージはその土地特有の聖遺物との関係を強調していた。例えば現在ケルン大聖堂にあり,かつては市参事会礼拝堂の祭壇画であった,シュテファン・ロッホナーの作とされる《三王の祭壇画》では,中央画面に玉座に座る聖母子を礼拝する三王が,左翼画には聖ウルズラと一万一千人の侍女たち,右翼画には聖ゲレオンとテーバイ軍団の戦士たちが描かれている。今日の我々の眼には,かつての物語上の登場人物が一堂に会しているようにしか見えない。しかし三王も,ウルズラと一万一千人の侍女も,テーバイ軍団も,彼らの聖遺物は全てケルンに存在すると信じられていた。つまり,この祭壇画はケルンが所蔵を誇る聖遺物のカタログのようなものであった。今日我々は表象を自律的なものとして受け止めることにある意味で慣れ親しみすぎているのかもしれない。この祭壇画に描かれた聖人たちは,ただ物語の登場人物の表象に過ぎないわけではなく,まさにケルンに「実在」する聖人=聖遺物の「再現」でもあった。聖遺物の「実在」によって,この祭壇画に描かれた人物像たちは,俄然臨場感をもって捉えられていたにちがいない。「ここに描かれている聖人たちの遺体,遺骨は全て我々の町にあるのであり,最後の審判の折には,この地において彼らの全てが復活するのだ」というような思いによって,画中の人物像と鑑賞者との間の時空の境界はゆらぎ,霧消した可能性を,私たちは考えてみなければならないだろう。造形イメージが聖遺物を説明,荘厳し,聖遺物が造形イメージに臨場感,実在感を付与するという相互関係の中で,人々は天上への期待を高めえたものと思われるのである。 |

|

秋期連続講演会「地中海とユートピア」講演要旨 はるかな都市 ──描かれた都市のユートピア── 小佐野 重利 |

|

ウェルギリウスは,『農耕詩』で,「そこには穏やかな休息と,欺瞞を知らぬ/さまざまな宝に満ちた生活,広い田園の中での閑暇がある/洞窟,自然のままの湖,涼しい谷間/牛の啼き声,木陰の熟寝……/何一つ欠けるものもなく,林間の空地も,獣の隠れ場もある」(河津千代訳・ウェルギリウス『牧歌・農耕詩』未来社より)と謳う。ここには,ローマ時代に繁栄した都市の裕福な市民たちがアルカディアの地や「喜ばしきところ(ロクス・アモエヌス)」といった田園での理想的な生活に注ぐ憧れの眼差しがある。 ローマ帝国の崩壊後,キリスト教中世が進む中で,田園は理想の場所から一転して悪魔や異端の棲み処と考えられるようになる。中世人の一生は,来世での救済を求めての「巡礼の旅」であった。多くの人々が,実際にローマやイエルサレムやサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指して巡礼の旅に出た。危険の多い難儀な旅を続ける巡礼者たちは,はるか遠くの都市を視界にとらえた途端に,堅牢な市壁に囲まれた「天上のイエルサレム」と思い,安堵と歓喜の声を上げたにちがいない。いかによく生き,いかによく死にゆくかという中世人の願望を映し出すのが,キリスト教の理想都市,「天上のイエルサレム」である。 描かれた都市のユートピアについては,中世イタリアにおける理想的な都市国家とその治める田園を描いた壁画,1338〜39年にアンブロージョ・ロレンツェッティがシエナ市庁舎に描いた善政と悪政の壁画を見る必要がある。この壁画は,アリストテレスの『二コマコス倫理学』へのトマス・アクィナスの注解や14世紀初めのドメニコ会士レメージョ・デ・ジロラミの著作で主張されているとおりに,正義に導かれ市民の団結と調和によって「公共の善」が当時のシエナで実現していたことを宣伝する目的を帯びていたから,当時のシエナの政治的な寓意と同時に,遠い昔の理想の共和政都市国家再現の夢を描いている。 講演の後半では,「描かれた,あるいは刻まれたヴェネツィアの景観および寓意」について,(1) 描かれた都市ヴェネツィア,(2)《正義》としてのヴェネツィア,(3) 聖母の受胎告知の日に誕生したヴェネツィア,(4) 海から生まれたヴェネツィア,の順にみていく。描かれたヴェネツィアの代表は,統領宮殿とサン・マルコ寺院のある広場とその船着き場を中心に据えた,1500年のヤーコポ・デ・バルバリ作の《ヴェネツィア鳥瞰図》である。 |

そこには,なぜか風の擬人像や海神ネプチューンまで描かれている。14世紀のアンドレア・ダンドロの『詳細に記述された年代記』以降,リアルトの聖ヤコブ聖堂の定礎式の日の421年3月25日,すなわち聖母の受胎告知の祭日をもって市の創立日とする神話が徐々に練り上げられていく。1493年刊のベルナルド・ジュスティアーニの『都市ヴェネツィアの起源について』には,「3月25日に全人類を救うために聖母を選ばれた神は,その同じ日にもっとも卑しい場所(すなわちヴェネツィアの干潟)においてとても卑しい人々から,この今ある帝国の隆盛,かくも偉大な業の始まりへ向けてのスタートをきることをも望まれた」とある。1543〜44年頃にボニファーチョ・デ・ピターティがリアルトの国庫財政管理者庁舎のために描いた《受胎告知と父なる神のサン・マルコ広場への顕現》(ヴェネツィア,アッカデミア美術館蔵)は,まさしくこの建国神話を描いている。1562年刊のフランチェスコ・サンソヴィーノの『いろいろな町の大使たちがヴェネツィアの統領たちに向け,彼らの就任の際に行なった演説』の中で,ヴェネツィアは人の手によらず神の意志によって水の上に浮かびあがった「誰にも決して犯されず,触れられない……穢れなき乙女」となった。ルイージ・グロートは『統領ロレンツォ・プリウーリへ向けた演説』(1556年)で,「実際,アドリア海の盲人はこう叫ぶ。ヴェネツィアよ,自由に生まれ,神や汝の市民たち,さらにはすべての外国人に向けて慈愛の炎を燃え立たせる汝は,海の只中に裸で生まれた新たなヴィーナスなり。……人の創作でなく神の御業であるため,市壁もないのに,ネレイスと海の神ネプチューンが汝に注ぐ注意によって外から防御されており,このため難攻不落の市壁を備えた,打ち負かされることのない場所である」と,また「地上の天国である」と謳う。ここに「海から上がるヴェネツィア」の伝説が紡ぎ出された。幾多のユートピアを育んだ「アドリア海の女王」は,18世紀末の共和国滅亡とともにバイロン卿,ターナー,ラスキン,モローなど外国人旅行者たちの詩文や絵画に往時への郷愁を漂わせながら,たそがれゆく水の都へと,そしてトーマス・マンの『ヴェニスに死す』によって「死の島」へと変貌する。だがその小説の主人公アシェンバハは,天使のような美少年タドゥツィオが砂州で海の彼方を指さす身ぶりに誘われ,至福のうちに彼岸へと旅立つのである。 |

|

自著を語る53 大高保二郎・松原典子編訳『ゴヤの手紙──画家の告白とドラマ』 岩波書店 2007年7月 618+13頁 10,000円(税別) 松原 典子 |

|

この仕事に携わった一番の収穫は何かと尋ねられたら,「ゴヤが好きになったこと」と迷うことなく答えられる。実のところ,スペイン美術史を学ぶようになってから15年近く,ゴヤが好きではなかった。ベラスケスやピカソと並び称される不世出の天才であることは承知のうえで,どうにも苦手だったのである。初期のタピスリー原画に登場する一見無邪気な子供たちや娘たちの薄ら笑い,《カルロス4世の家族》が暴き出す王族の下衆な姿,挑発的眼差しで肢体を晒す《裸のマハ》に,カーニヴァルの情景《鰯の埋葬》の乱痴気騒ぎ。「黒い絵」の《我が子を食らうサトゥルヌス》は言うまでもない。宗教画にあってさえ,重病人に付き添う聖フランシスコ・ボルハも奇蹟を起こすパドヴァの聖アントニウスも,どこか信用ならない面相で,ゴヤが描くあくの強い人物を目の前にするにつけ,名状しがたい不愉快さ,忌まわしさすら覚えたものだった。そんな作品の登場人物の姿はいつの間にか,画家自身についてしばしば語られてきた「傲慢で野心家で皮肉屋,しかも女好き」という好ましからざる人物像と重なって,ゴヤに対する苦手意識を私の中に植え付けていたのかもしれない。数年前,恩師であり本書でも共編訳者としてご指導を仰ぐことになる大高保二郎先生と共に,イギリス人研究者によるゴヤの評伝『ゴヤ』を翻訳した後も,その感情に変化はなかった。 そんなわけで,再び大高先生から,ゴヤの手紙を中心とした資料集の翻訳出版に参加しないかというお誘いをいただいた時には,正直なところためらった。他者の目を通した評伝ならともかく,一人の人間が何十年にもわたってしたためた手紙の数々,しかも大半が親友に宛てた私信を翻訳することは,その人の生涯を生々しく再現し,その心の深奥を見据えることに他ならないのではないかと想像されて,相手が苦手のゴヤであるだけに,いかにもエネルギーを消耗する仕事に思われたのである。そのうえ,ゴヤの専門家ではない自分に重要な一次資料を正しく扱えるのだろうかという不安もあった。 それでも結局お引き受けしたのは,大高先生がこの出版計画を二十数年も前に,共通の恩師である故神吉敬三先生と共に構想されたものの,その後,神吉先生の急逝もあって実現できずにいたとお聞きし,そのような宿願の企画に関われるのは何よりの光栄と思ったのが一番の理由である。しかしながら案の定,最初の頃は作業が停滞しがちだった。宮廷関連の手紙や公文書では,格式ば |

った言い回しや宮廷の役職名にどんな訳語をあてるのか,宮廷人の身分の上下関係をどう訳文に反映させるのかといったことに頭を悩ませ,なかなか形にならなかった。恐る恐る紐解いていった親友サパテール宛ての手紙には,仲間内でしか理解されない暗示的な表現が散りばめられており,サパテールからゴヤ宛の返信がほとんど残っていないという悪条件も手伝って,まずは文意を推し測ることに悪戦苦闘した。それでも少しずつ読みほぐしていくうちに,字面から,また行間から立ち現れてきたゴヤは,確かに自負心と出世欲の塊で,宮廷入りを後押ししてくれた義兄の画家バイェウに敵愾心を燃やし,その義兄や気に入らない人たちを罵り,揶揄し,活字にすることがはばかられるような卑猥な言葉を書き散らす,噂通りの曲者だった。 それなのに,どうだろう。作業を積み重ねていくうちに,いつの頃からかゴヤに対して,何とも言えない親近感を覚えるようになっていたのである。ゴヤを伝説的に語るネガティブな形容詞の数々は,的外れではなかったけれど,手紙の中にはそれまで私が知らずにいた,自信喪失してしょげ返る職業画家ゴヤ,妻子の健康や物価の高騰を心配する家庭人ゴヤ,甘いお菓子が大好きで,金ぴか馬車を乗り回しては事故に遭ってけがをしたり,狩りの予定に胸躍らせたりする子供のようなゴヤが生きていた。天才画家というよりも,絵筆一本で家族を養い,失敗にもめげず道を切り拓いて出世し,日常の苦楽も存分に味わったゴヤとは,何と普通の人間なのだろう。そんな奇妙な感動がじわじわと染み渡るにつれ,いつの間にか私の中のゴヤ像からは,すっかり毒気が抜けてしまっていた。 ゴヤの作品そのものは相変わらず毒々しいまま私の前に立ちはだかっているが,普通の人間がいかにしてあれほど恐るべき作品の数々を生み出し得たのかという不思議は,何よりも作品を第一義的に扱う美術史に携わる者として,これから時間をかけて考えていかなければならない問題としよう。今はただ,この本ができるだけ多くの読者の目に触れ,人間ゴヤの魅力を知らしめるのに資するものとなるよう願っている。 本の帯には「従来のゴヤ像を一新するであろう」との宣伝文句が記されているが,これに私なりのキャッチコピーを付け加えるなら,さしずめこんな風だろうか。 「ゴヤが好きになること請け合いの一冊。ゴヤ嫌いの方には特にお薦め」 |

|

詩人の都 ──トルコ古典文学におけるイスタンブルの地位について── 宮下 遼 |

|

オスマン朝で詩人を志すなら,彼はまず詩形,韻律,アラビア語,ペルシア語,各文字の数価(ebced)といった「基本」をメドレセで学び,古今東西の名作を味読し,先人の技を習わなければならない。更に,サロン(meclis)における礼儀作法(edeb)等,種々雑多の諸技(fünûn)を身に付けなければ,居並ぶお歴々の目に叶う機会はついぞ訪れないだろう。そしてもう一つ,彼がしなければならないのは,上京する事である。 詩作で身を立て,多額のお情(câize)や官職を,と彼が望むなら,帝都の文壇にデビューする必要がある。これは詩人列伝(tezkîre-i şu'arâ)に記載される詩人の殆どが,上京して初めて列伝作家の眼に留まるという事からも窺える事実である。 トルコ古典文学の特徴として,日常生活とは乖離した選良性や,アラブ,ペルシア文学に拠った典故主義的な性格が挙げられるだろう。しかし,この文壇の中央集権性も無視しえない重要な要素だと思われる。16世紀のザーティーのように,作品を商品として売り捌くようなちゃっかり者はごく稀であるから,詩人が生きていく為には,どこかの御大の庇護が必要である。それ故,政府高官が集う帝都は,オスマン詩人(dîvân şâiri)にとって特別な地位を占めるのである。一方,都市の美を称える都市頌歌(şehr-engîz)のような文学テクストの中でも,帝都は格別の扱いを受ける対象である。

|

本来,スルタンの金曜礼拝が行われるアヤソフィアの格式を上に置くのが普通だが,詩人達は寧ろ,英主メフメト2世の建造したファーティフ・モスクの礼賛に意を用い,詩人に固有の都市把握が垣間見える。また,西欧人の居留区が置かれたガラタ地区は飲酒を介して描かれる。

イスタンブルは,詩人の社会的上昇に大きな役割を果たすと同時に,文学的にも重要な詩的トポスとして扱われ,古典文学に大きな影響を与えているのである。これ迄の研究では,詩作品の紹介は行われても,古典文学におけるイスタンブルについて,詩人の社会生活と文筆活動における役割双方の面から十分に議論されてきたとは言い難い。トルコの文学における帝都の地位を巡る研究は,文学研究のみならず,文学と都市の関係を考える上でも非常に興味深い例を提示しているのである。終わりに,一つだけ,上京した詩人の行く末を紹介したい。

いま筆者はイスタンブルで学んでいるが,ガラタの飲み屋に居座る飲兵衛や,メフメト2世廟の片隅で一心に祈る老人,市電から疲れきった顔で窓外を窺う移民を見る時,悲喜交々の詩人達の詩誦が,残響となって聞こえるようでもある。 |