|

*12月研究会 下記の通り研究会を開催いたします。奮ってご参集下さい。 テーマ:ピエロ・デッラ・フランチェスカ研究の 過去と現在 発表者:池上 公平氏 日 時:12月8日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 (地下鉄「東大前」「本郷三丁目」下車) 参加費:会員は無料,一般は500円 イタリアの美術史家・批評家ロベルト・ロンギの『ピエロ・デッラ・フランチェスカ』(1927)の日本語訳が,筆者と遠山公一氏の共訳で2008年に刊行される予定である。本書はピエロ研究の古典であり,その原点とも言うべきものである。しかし,本書刊行から80年を経た現在,われわれのピエロに関する知識は著しく増え,ロンギの提示したピエロ像にも修正すべき点が出てきている。この機会に,ピエロ研究の現状についてロンギと比較対照しつつ紹介したい。 *第32回地中海学会大会 第32回地中海学会大会を2008年6月28日(土),29日(日)(予定)の二日間,早稲田大学(東京都新宿区)において開催します。日程は決まり次第,お知らせします。 大会研究発表募集 本大会の研究発表を募集します。発表を希望する方は2008年2月8日(金)までに発表概要(1,000字程度)を添えて事務局へお申し込みください。発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には本号に振込用紙を同封してお送りします。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡ください。振込時の控えをもって領収証に代えさ |

せていただいております。学会発行の領収証をご希望の方は,事務局へお申し出ください。 会 費:正会員 1万3千円 学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2008年度会費からの適用分です)。 会費口座引落:1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度(2007年度)入会された方には「口座振替依頼書」を月報本号(304号)に同封してお送り致します。 会員の方々と事務局にとって下記の通りのメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。 会員のメリット等 振込みのために金融機関へ出向く必要がない。 毎回の振込み手数料が不要。 通帳等に記録が残る。 事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。 「口座振替依頼書」の提出期限: 2008年2月25日(月)(期限厳守をお願いします) 口座引落し日:2008年4月23日(水) 会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とは今回お送りした封筒の宛名右下に記載されている数字です。 訃報 10月7日,会員の佐藤六男氏が逝去されました。10月31日,会員の高橋友子氏が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りします。 |

|

地中海学会大会 記念講演要旨

大塚国際美術館 空想と現実の美術館 青柳 正規 |

|

大塚国際美術館の構想を最初に知ったのはいまから15年ほど前の1993年のことでした。当時,大塚製薬グループ各社の相談役にあり,同グループの総帥だった大塚正士氏が私に示された条件は次の5点でした。大塚グループの一社である大塚オーミ陶業株式会社が開発した名画陶板を用いること,予算の上限は総額400億円,実作品は購入しない,NHKに美術館設立のマネージメントを依頼する,そして作品選定委員長には青柳が就任し,学術的な課題に関してはすべての権限をあたえる,というものでした。この条件提示以前に,相談役はNHKにすでに接触されていました。というのも相談役はNHK経営委員会の委員を務めたことがあり,その関係で日曜美術館のディレクターだった谷尾襄氏に相談し,私を推薦してくれたことが後になって判明しました。 最初に手がけたことは作品選定委員会のメンバーを選ぶことです。谷尾氏と相談しながら,古代は私が委員長兼任で担当し,中世:東海大学教授(当時,以下同じ)長塚安司氏,ルネサンス:千葉大学教授若桑みどり氏,バロック:上智大学教授神吉敬三氏(氏の逝去後は現在早稲田大学教授大高保二郎氏が担当),近代:成城大学教授千足伸行氏,現代:共立女子大学教授木島俊介氏の6人で構成することになりました。 選定委員会の初期の課題は,美術館のコンセプト作りと規模をきめることでした。コンセプトに関してはアンドレ・マルロの La Psychologie de l'art : Le musée imaginaireとヴィオレ=ル=デュクがパリのトロカデロに1882年創設したMusée National des Monuments Françaisを視野に入れながら,古代から第一次世界大戦までの代表的な西洋絵画を展示することによって西洋絵画史の大きな流れを中学生や高校生でもたどることができることを目的とすることにしました。また,展示に関しては,古代の遺跡や教会堂などの壁画を,あるがままの姿で再現する「環境展示」,古代から現代に至る西洋の絵画史の変遷を系統的に展示する「系統展示」,《食事》,《家族》,《画像》など人間にとって重要かつ普遍的なテーマを展示する「テーマ展示」から構成することにしました。設立目的を実現し,かつ充実した展示にするには展示する作品を千点ぐらいは制作する必要があり,しかも名画陶板という複製美術館ですから何らかの特徴を出す必要があるということになりました。 オリジナル作品の複製ではあるが,板絵やカンバス絵ではない陶板という材質によることを最大限に生かしてオリジナル作品と同じ大きさの原寸大コピーとすること |

になりました。もちろんオリジナル作品の所蔵先から原寸大での複製許可がおりるかどうか懸念されましたが,陶板であるということから心配したほどの問題が浮上することはありませんでした。 以上のようなコンセプトの具体化とともに美術館建設地の選定と建設規模,建築家の選出が次なる課題として浮上してきました。まず美術館の規模ですが,千点の西洋絵画を展示するには少なくとも25,000平方メートルの床面積が必要になることが明らかになりました。選定委員会としてはこの面積に根拠はあるものの,あまりに広い面積のように思われました。ルーブル美術館でさえ30,000平方メートル程度だからです。しかし,相談役は必要な面積であれば対処しましょうという返答を即座にくださり,そのあっけなさに私たち選定委員の全員が驚いたほどです。土地の候補地は2カ所ありましたが,国立公園内の敷地が圧倒的に優れていたので,これも即座にきまりました。ただし,国立公園内ということで建物の大部分が地下に潜ることになりました。 建築家の選定は東京大学の鈴木博之教授を中心に進められ,坂倉建築研究所の坂田誠造氏が選任されました。1998年3月に完成した建物は敷地面積が66,630平方メートル(2万坪),延床面積が29,412平方メートル(9千坪)の地下5階,地上3階の建物でわが国では最大級の美術館となりました。建物の竣工とあわせて美術館の設立記念式典が催されました。25カ国,190余の美術館にあるオリジナル作品の名画陶板による複製美術館の設立式典にはメトロポリタン美術館の館長を始め多くの館長や文化財行政の高官が参加してくださいました。 残念ながら創立者であり初代館長の大塚正士氏は設立後間もなく他界されましたが,正士氏の長男で大塚グループの総帥となった2代目館長大塚明彦氏が美術館の活性化に力をふるわれ,五周年記念事業としてはダ・ヴィンチの《最後の晩餐》の修復後の名画陶板を作成して,修復前のものと比較できるような場所に展示することになりました。また,今年春に行われた十周年事業ではシスティナ礼拝堂の天井画の湾曲した部分の天井画を加えることによって,ミケランジェロが描いた天井画と壁画の全部を完成させることになりました。最近数年は毎年20万を超える来館者があり,西洋の絵画史をたどることができる美術館として定着しつつあることは設立に関わったものとして何よりの喜びです。今後ともさまざまな機会に名画陶板を付加し,より充実した世界の大塚国際美術館になることを祈念いたします。 |

|

春期連続講演会「地中海を旅する人々」講演要旨

12世紀地中海横断 ──異文化圏を旅したイブン・ジュバイル── 高山 博 |

|

旅は,昔も今も,平凡な日常生活を離れて,未知の世界を体験する特別な時間である。旅人の感覚は鋭敏になり,時に優れた旅行記や紀行文を残している。今日,私が紹介するのは,地中海に三つの大きな文化圏(ラテン・カトリック文化圏,ギリシア・東方正教文化圏,アラブ・イスラーム文化圏)が鼎立していた12世紀後半,聖地巡礼のために,スペインから地中海を横断して中東へ旅したイスラーム教徒イブン・ジュバイルの『旅行記』(1992年に藤本勝次・池田修による日本語訳が関西大学出版部から刊行されている)である。彼は,グラナダの君主に書記として仕えていたが,1183年2月,友人の医師とともにグラナダを出発し,およそ2年3ヶ月にわたる聖地巡礼の旅を終えて,1185年4月に帰郷している。その間,彼がアラビア語で詳細に記した日記が『旅行記』として知られているものである。当時の地中海世界の人々の様子を生き生きと私たちに伝えてくれるこの『旅行記』は,イスラーム世界で広く読まれていた。 中世の旅は危険に満ちたものだったが,イブン・ジュバイルの旅もその例にもれず,この『旅行記』には,彼が体験した危難の数々が記されている。たとえば,帰路,アッカーを出航してからわずか22日の間に,二人のムスリムが没して海中に投ぜられ,さらに,キリスト教徒巡礼者が二人,ついで多数の者が亡くなったという。嵐の時には,波頭が山のように立って船に襲いかかり,大型船は小枝のように漂い,彼らは死を覚悟していた。 旅の醍醐味の一つは,異郷の地で未知のものと出会い,新たな体験をすることかもしれない。イブン・ジュバイルは,故郷と異なる中東の風習に驚き,その違いを『旅行記』のなかで詳細に語っている。たとえば,彼は,東方の人々の特徴の一つは,メッカに近く,聖地巡礼が比較的容易であるにもかかわらず,巡礼を果たした者を尊敬していることであると記している。巡礼者が聖地から戻ってくると,人々は手で巡礼者の体を撫で回し,ご利益を得ようと巡礼者にのしかかることすらあったという。 また,イブン・ジュバイルは,中東の人々の挨拶に大きな違和感を感じ,次のような記述を残している。ダマスクスの人々は,話相手に対して,常に「マウラー(主君)」あるいは「サイイド(主人)」と呼びかけ,自分のことを「あなたの召使い」と表現する。彼らは,挨拶の |

時,腰をかがめるかひざまずき,首を上げたり下げたり,伸ばしたり縮めたりする。彼らはしばしばこのような挨拶をながながとかわした。一方が腰をかがめると他方が腰を伸ばし,その間にターバンが両者の間に脱げ落ちることもあったという。 しかし,私にとって最も興味深いのは,中東やシチリア島におけるムスリムとキリスト教徒の関係を詳細に記している点である。たとえば,レバノン山に住んでいるキリスト教徒たちは,ムスリムの行者に対して,食べ物を持ってきて差し出すなど,何かと親切にしていたが,その理由は,彼らが至高至大なる神に仕える人々だからだと言っていたという。イブン・ジュバイルは,この話の最後を,「キリスト教徒が,自分の宗教上の敵にこのように接しているとすれば,ムスリムが互いに接するのはどうあればよいと読者は思うであろうか」と,結んでいる。 サラディンがキリスト教徒の要塞である「カラクの砦」を包囲していた時,ムスリムの隊商は何の妨害も受けずにキリスト教徒の土地を通って,ダマスクスからエジプトやアッカーまで行くことができた。キリスト教徒商人も同様だった。キリスト教徒の支配者はムスリム商人に課税し,ムスリムの支配者はキリスト教徒商人の商品に課税するだけだったのである。 ノルマン人の王が支配していたシチリア島のムスリムについては,次のような記述を残している。王国の首都パレルモのムスリムたちは,町の郊外に自分たちの居住区を持ち,キリスト教徒から離れて暮らしていた。彼らは,自分たちの市場を持ち,自分たちの裁判官を持っていた。モスクは数多くあり,会衆モスクもあった。フトバが禁止されているため,金曜礼拝はできなかったが,祭日にはアッバース朝カリフの名でフトバを唱え,礼拝することが許されていた。 イブン・ジュバイルの『旅行記』の魅力は,第一に,当時の地中海の状況について彼自身が見たこと,聞いたことを生き生きと描写している点である。第二に,ムスリムとキリスト教徒の関係を記した描写から,彼らが単純に対立していたわけではなく,実際には並存したり共存していたという事実を示し,私たちが過去を認識する時の先入観と現実の状況とのあいだに,かなり大きなズレがあることを教えてくれる点である。 |

|

研究会要旨

中世のローマ教皇宮廷を構成した人々 藤崎 衛 10月6日/東京大学本郷キャンパス |

|

中世のローマ教皇庁ないし教皇宮廷の研究は,制度面について研究の蓄積が著しい。近年は制度面の研究の成果を踏まえた社会史的アプローチも試みられている。このような社会史ないし日常史への関心に沿って,主として史料の豊富な13世紀(これはアヴィニョン教皇庁直前までの大きな区切りともなる)における教皇宮廷の構成を再現することにより,教皇庁が単なる教皇権を体現する理念的な存在であったということだけではなく,政治外交的なレベルから教皇の衣食住を世話するレベルまで多様なスタッフが教皇宮廷を支えていたという事実を提示することができる。特に後者は,ファミリアーレースないし総体としてファミリアと呼ばれていた。 どのような人材がアヴィニョン移転前のローマ教皇庁を支え編成されていたのか,またどのような職務を遂行していたのか,さらに彼らが経済的にどのように扶養されていたのかについての一端を明らかにするためには,ファミリアのための俸給について言及している史料が手がかりとなる。12世紀末からいくつかこのタイプの史料が存在するが,本報告では13世紀末から14世紀初頭の教皇宮廷における俸給の分配慣行を指示した文書を主な検討材料とした。この文書は,南フランスを転々と移動しやがてアヴィニョンに落ち着くことになる教皇クレメンス5世(在位1305〜1314年)の頃,厳密には1306年に作成されたものと考えられている。 教皇宮廷の財政は官房(camera)が取り仕切っており,聖職者承認税,訪問税,封建的上納金,教皇領収入,勅書発給税などから収入を得ていたが,そこからファミリアへ俸給として再分配されるあり方はどのようなものであったのか。当時,ファミリアへの俸給は現物支給と現金支給の二本立てであったが,史料から明らかになるのは,現金による支給も場合によってはあったものの,彼らはおおむね生活必需品を現物で支給されていたということである。これら生活必需品はヴィダンダ(vidanda)と呼ばれていた。具体的には,食料(パン,肉,魚,卵,チーズなど),飲料(ワイン),衣類(制服なども考えられる),照明材(油,ろうそく,松明など),駄獣(移動や荷役のための馬やラバ)や飼料や馬具(蹄鉄,鞍,手綱など),さらに住居が与えられていた。これらの供給元は四つの部局が主に担当していた。肉や魚介類に関して |

は厨房,パンに関してはパン焼き場,ワインに関しては酒蔵,照明材や駄獣や飼料や馬具に関しては厩舎である。住居の負担は官房が直接負担していた。駄獣の支給は13世紀の教皇宮廷がいかに頻繁にローマを離れ各地を移動して回っていたのかを反映している。 上記の厨房,パン焼き場,酒蔵,厩舎といった四つの部局はそれぞれの長のほかに,長とともに定められた日に支出に関して会計報告を行わなければならなかった書記や,彼らの下で使用される人員が揃っていた。また彼ら以外に俸給を受けていた者たちとしては,官房に属する者たち,尚書局に属する者たち,礼拝堂付司祭,典礼に際して教皇を補佐する者たち,守衛や門衛,法廷に関係する者たち,施療院や施物局など福利厚生に関係する者たち,商人,護衛をする者たち,さらには医師や神学講師なども登場する。 これらの中には俗人も存在した。たとえば動物商人や官房御用商人などは明らかに宮廷外の俗人であって,おそらくは宮廷外での収入も得ていたはずである。また宮廷固有のスタッフである守衛には聖職者と俗人の双方が併存していたとみられ,教皇の護衛にあたる騎士も俗人であった。彼らはみな広い意味で教皇のファミリアであったといえる。 都市ローマという地理的な条件に由来する,ないしはローマの貴族の子弟が起用されていたと思われる職もあった。天蓋持ち(マップラリイ)が代表的であり,彼らは教皇宮廷がローマを離れる場合には生活物資を受けることができなかった。すでに指摘した駄獣の支給とともに,教皇宮廷の移動という13世紀における歴史的特殊性を示すよい例である。 史料上は行政的な機関と家政的な使用人とがともに扱われているが,登場する順序や俸給の高さなどから前者が単なる宮廷職という性格を脱却する過程にあったことも看取される。それは尚書局に割り当てられた俸給の分配は尚書局内部の独自の慣習が適用されていたという事実からも明らかである。 今回取り上げなかった12世紀末以降いくつか残っている俸給に言及する史料のそれぞれをさらに調査し,また近年進展しているプロソポグラフィ研究の成果を取り入れることにより,中世中期における教皇ファミリアの構成や役割の歴史的変遷をたどり,教皇宮廷を一つの社会として描き出すことが可能となるだろう。 |

|

国際シンポジウム「記憶と抑圧──日本とイタリアの戦争犯罪」

三森 のぞみ |

|

去る9月24,25日にフィレンツェで「記憶と抑圧──日本とイタリアの戦争犯罪」と題された国際シンポジウムが,ルネサンス建築で名高いストロッツィ宮(ヴュッスー資料館)を会場にして開催された。これは,もともと「南京事件」70周年にあたる本年のために「南京事件70周年記念国際シンポジウム」の一環として日本で企画されたものだが,イタリア側の協力によって,日伊の専門家が互いに報告を行い,人々の記憶から除かれてきた自国の戦争犯罪の実態を省み,かつ現在にまで至る諸問題を検討する場となった。私自身はイタリア中世史を専門としているものの,縁あってシンポジウムの通訳および翻訳作業に携わった関係から,門外漢ではあるが,この意義深い試みの概要をお知らせすることにしたい。 プログラムは第1日午前・午後,第2日午前の3部構成で,計12本の報告が行われた。まず1日目午前は,フィレンツェ市文化担当役も務め、伊現代史のジョヴァンニ・ゴッツィーニ氏(シエナ大学)の力のこもった挨拶の後,国際関係史のマルタ・ペトリチョーリ氏(フィレンツェ大学)の司会で,石田憲氏(千葉大学)によるキー・スピーチ「日本とイタリアにおける戦争犯罪──三つの比較歴史的な視点」を皮切りに,日本側から,笠原十九司氏(都留文科大学)「南京大虐殺事件と日本政治における否定の構造」,矢野久氏(慶應義塾大学)「日本植民地労働者の強制労働──日独比較の観点から」,松村高夫氏(慶應義塾大学)「日本軍による731部隊と細菌戦」,倉沢愛子氏(慶應義塾大学)「日本によるインドネシア支配の最も過酷な記憶としての《労務者》」が報告され,日本現代史のローザ・カーロリ氏(ヴェネツィア大学)が日本人の戦争の記憶や平和主義の特徴についてコメントを加えた。 午後はイタリア側の報告に移り,今回のシンポジウムをオーガナイズした伊現代史のジョヴァンニ・コンティーニ氏(トスカーナ文書局,ローマ大学)を司会に,ニコラ・ラバンカ氏(シエナ大学)「植民地支配,植民地弾圧──イタリア植民地における戦争犯罪」,エリク・ゴベッティ氏(トリノ大学)「《陽気な占領》という神話──ユーゴスラヴィアのイタリア人」,トーマス・シュレンマー氏(ミュンヘン現代史研究所)「ロシア戦線におけるイタリア王国軍──体験と記憶」(報告者欠席により原稿代読),フィリッポ・フォカルディ氏(パドヴァ大学)「イタリアにおける《ニュルンベルク裁判》の欠如」と続き,史料公開の相違などについてドイツの事 |

例と比較したルッツ・クリンクハンマー氏(ドイツ歴史研究所・ローマ)のコメントで締めくくられた。 これに対して2日目は,著名な国際法学者アントニオ・カッセーゼ氏(フィレンツェ大学)の司会で,渡邊春己氏「合理的精神と歴史的事実の共有を──南京事件をとおして」と尾山宏氏「戦争責任と日本人の意識──今回の国際シンポジウムの意義にかかわって」という,戦争犯罪に関係する裁判に長らく携わってきた2弁護士の発言,次いでラウラ・マージ氏(フィレンツェ大学)の「イタリアは第二次世界大戦期に犯した戦争犯罪をどこまで償ってきたか」の報告があり,戦後の戦争責任や補償,国際法の問題など,法的かつ,よりアクチュアルなテーマが論じられた。 最後に,松村,倉沢,コンティーニ,カッセーゼ各氏に,伊現代史のパオロ・ペッツィーノ氏(ピサ大学),中国現代史のグイド・サマラーニ氏(ヴェネツィア大学)が加わったラウンドテーブルが開かれ,シンポジウムの全日程が終了した。 報告の合間には,日伊研究者の交歓が和やか,かつ賑やかに行われ,また,日本側の代表である松村氏もメンバーとして活動している「悪魔の飽食合唱団」の有志が歌唱を披露する一幕もあった。時間不足のために十分な討論ができず,2日間を通じた聴衆の数も多いとはいえなかったが,その中には研究者のみならず一般市民の姿も見られ,新聞やラジオの取材が行われるなど,イタリア側の関心が決して低くないことが窺われた。 南京虐殺や731部隊に見られる不都合な事実の隠蔽,あるいは「お人好し」のイタリア軍といった自己免罪的なイメージの普及などが,植民地や占領地で行われた自国の戦争犯罪を巡る国民的な記憶の形成を阻み,加害意識が希薄なまま,犯罪の実態の解明も戦後補償も有耶無耶にされてきた点において日伊両国は共通しているが,私たちは自国の過去の犯罪と被害を受けた人々の痛みに向き合い,それを後の世代に伝えていく義務を負っている。そして,国際法上の新たな道が開かれつつある現在,戦争犯罪をどう裁くか,被害者にどのように償うかが問い直されてきている。私自身も,人間として,日本人として,歴史研究者として,伝えるべき記憶を伝えることの大切さを改めて実感した。今回のシンポジウムを日伊両国の現代史研究者による共同作業の第一歩としたいと述べた松村氏の結びの言葉が印象的であった。 |

|

自著を語る51

『フェデリコ・バロッチとカップチーノ会──慈愛の薔薇と祈りのヴィジョン』 ありな書房 2006年2月 640+8頁 21,000円甲斐 教行 |

|

「盛期ルネサンス」と「バロック」という偉大な時代に挟まれた16世紀後半のイタリア絵画史は,ティントレットやヴェロネーゼらが気を吐くヴェネツィア派を唯一の例外として不当なまでに軽視されがちであるというのが昔からの私の思いであった。とりわけ,当時の絵画芸術を代表するといっても過言ではない魅力と実力を兼ね備えたひとりの天才が中部イタリアに存在したことを,なぜ人々がかくも容易に忘れてしまえるのか私には理解し難かった。フェデリコ・バロッチ(1535〜1612年)こそは,自らの様式の変遷によって「マニエラ」から「バロック」への歩みを一身に体現した巨匠であった。ウルビーノにとどまりながらも名声がうなぎ上りに上昇し,ローマ教皇から,オラトリオ会から,神聖ローマ帝国皇帝から作品の依頼がひきもきらなかったバロッチ。チーゴリ,カラッチ一族,ルーベンスといった次世代の巨匠たちは,自らの芸術を切り開くために競ってバロッチの絵画から学んだのである。 エミリアーニの1985年の二巻本のモノグラフ以降本格的な研究が少なかったバロッチを私が研究対象に選んだのは1994年のことで,ウルビーノの美術館で見たバロッチの諸作から受けた感銘が忘れがたかったからに他ならない。とりわけ,画家が自らの病気回復への感謝をこめて地元のカップチーノ会の聖堂に捧げた《聖母子を礼拝する福音書記者ヨハネ》には強い印象を受けた。人里離れた静穏な岩屋の前に出現した聖母子と,その前で合掌し跪くヨハネ。聖母は優しい慈しみを示しつつ幼児イエスを支え,イエスは微笑を浮かべつつ聖人に一輪の薔薇を授けている。画面を流れる優しく甘美な愛情に,私もまたいつしか包まれていた。 バロッチのすべての作品に見出される甘美な優しい情感と微笑みに満ちた愛情深い表現はどこから来るのか。それを解き明かしたいという欲求は,バロッチにもっとも多くの作品を委嘱したフランチェスコ会系修道会,とりわけ画家自身が自発的に描き,年代的にも早い上述の作品を捧げたカップチーノ会の研究へと私を駆り立てた。1528年に認可されたばかりのカップチーノ会こそは,聖フランチェスコによる創設当初の清貧の理念に戻ろうという理想に燃えた,当時もっとも若い生命力に溢れた修道会だった。バロッチが同会のために五点の作品を提供したことに加え,バロッチの最初のパトロンであ |

るジュリオ・デッラ・ローヴェレ枢機卿が1564年よりカップチーノ会の後見役を務めたことにも鼓舞されて,私は同修道会の理念に基づいてバロッチの作品を読み解いていこうと決心した。 カップチーノ会が当時神学教育の根幹とみなしていたボナヴェントゥーラの著作『神秘の葡萄蔓』によれば,赤い薔薇はイエスの慈愛を象徴し,受難の血と慈愛の炎とが一体化した人類への恩寵とみなされる。前述した作品で毒避けの守護聖人ヨハネが,ローマで毒を盛られたと伝えられるバロッチに代わって恩寵を祈り求めているとすれば,その恩寵の薔薇は私自身の上にも降り注いでいたといわねばならない。研究を始めてまもなくフィレンツェ郊外のカップチーノ会修道院を訪れた私は,折しも刊行されたばかりの初期カップチーノ会の史料集成の存在を教示されたばかりか,この全五巻からなる集成の無償提供を受けたのである。そこに含まれていた,16世紀最大のカップチーノ会説教師マッティア・ダ・サロー(1534〜1611年)の著作『心の祈りの実践』(1573年)の中に,同書の二年後に委嘱されたバロッチ中期の代表作《マドンナ・デル・ポポロ》(フィレンツェ,ウフィツィ美術館)を読み解くヒントを見出すまでにはさほど時間はかからなかった。習作素描では施しの場面に聖霊の鳩が舞い降りていたが,完成作ではこの施し手が姿を消し,聖霊も祈りへとわが子をいざなう母親の方に顔を向けている。この変更はマッティア・ダ・サローが記した,善行は心の祈りを伴わなければならないと説く一節を考慮に入れなければ説明がつかない。 カップチーノ会に帰依した1560年代後半のバロッチが「慈愛の薔薇」に体現される神の恩寵に思いを巡らし,1570年代には,信者の側からいかにその恩寵を祈り求めるかという問いを追求したとすれば,オラトリオ会と接触した1580年代以降のバロッチは,いかなる者が神の恩寵に与りうるのかという課題を自らのものとし,聖なる場面への参列者として村娘や羊飼いを描くことでそこに純真素朴な信徒という答えを示した。そして1590年代以降の最晩年には,神に寄せる慈愛の極限形態としての法悦の表現に最後の力を注ぐ。画家の精神の行程をこのように跡づけることができたのも,観る者を幸福にさせずにおかないバロッチの絵画の恩寵に私もまた与ったからだと今は信じている。 |

|

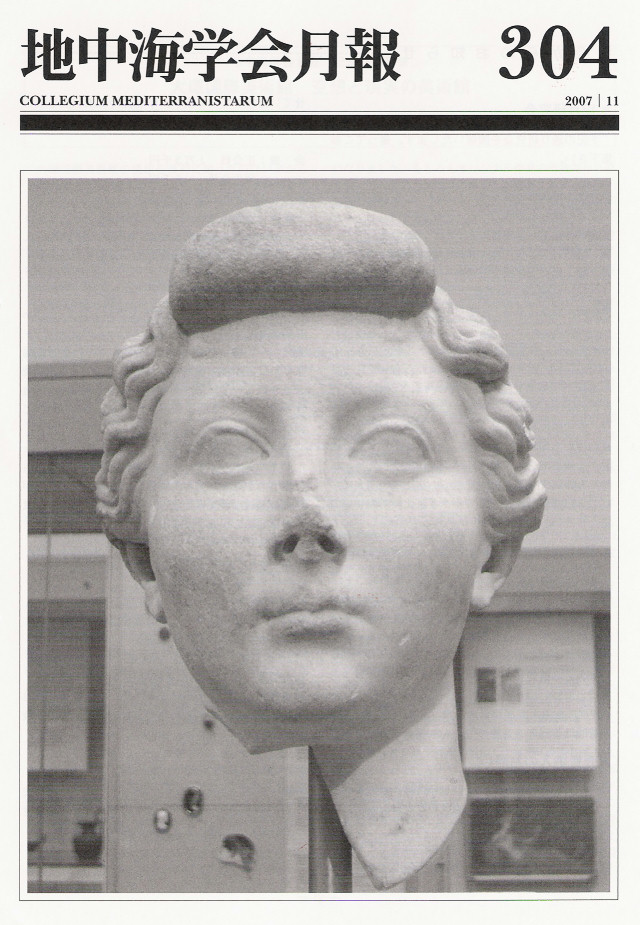

表紙説明

地中海の女と男9

リーウィアとティベリウス/島田 誠 |

|

「イタリアでは全ての男はマザコンである」と今回の連載「地中海の女と男」の中で述べられていたと記憶している。では,古代ローマの男たちはどうであったのだろうか。古代ローマ社会と言えば,家父長の力が絶対的であり,男たちはマッチョであること(virilitas)を競い合い,それが美徳(virtus)である社会だった。マザコン男には生き難い環境であったのように思われる。しかし,家の外で男らしさを誇ることとマザコンであることは必ずしも矛盾はしないのかもしれない。古代ローマの歴史において名高い母子と言えば,小アグリッピーナと皇帝ネローが直ぐに思いつくかもしれないが,今回取り上げるのは,初代皇帝アウグストゥスの妻リーウィアと第2代皇帝ティベリウスの母子である。 リーウィアについては,すでに本紙で紹介したことがある(295号)。その際,彼女が,夫のアウグストゥスの死後には息子である第2代皇帝ティベリウスの共同統治者であり,古代の著作家たちが,彼女と息子の間に政治的な地位をめぐる軋轢が存在し,リーウィアがアウグストゥスには従順な妻であったが,ティベリウスには横暴な母親であった,と伝えていることを述べた。 第2代皇帝ティベリウスは,評価の難しい人物である。皇帝でありながら長期間ローマ市を離れ,カプリ島などに隠棲して悪臣の跋扈を許したとか,近親者や有力な元老院議員など多数を処刑し,ガーイウス(カリグラ)やネローの暴政の先例となったとの評価が一方にある。他方,アウグストゥスの40年余の長い治世に続いて,彼が20年以上にわたり帝国を無難に統治し,誕生したば |

かりの帝政の基礎を固めたとの評価もあり得る。 またティベリウスは,同世代における最高の軍人でもあった。アウグストゥスの下で,帝国の領土を拡大し,その辺境を守った軍勢を指揮していたのは,事実上ティベリウスと若くして戦病死した弟の大ドゥルーススの二人であった。彼は,20歳代の初め,アルメニア(現在のトルコ東部)遠征の指揮をとって以来,弟と共に現在のスイス,ドイツ西部・南部,オーストリア,ハンガリー西部を征服し,ローマ帝国の支配下に組み込んだ。アウグストゥス治世末期,トイトブルクの森での敗北後,エルベ川・ライン川間のゲルマーニアからの撤退とライン川沿いの新防衛戦構築を指揮したのも彼だった。 古代の著作家たちは,この武勲の誉れ高き皇帝が母親の言いなりであったとも伝えている。歴史家タキトゥスは「ティベリウスにとって,母への服従が習い性となっていた」と述べ,伝記作家スエートーニウスは「彼は(母親の)判断を時々必要とし,用いるのが常だった」と伝え,その上で「(母親に)支配されていると見られ たくなかったので,常に一緒にいることや長時間の密かな会話を避けた」とも伝えている。 家の外においては男らしさを誇示し,家の内では母親に従い,その支配に服するのが,古代ローマの男の姿だったのかもしれない。

「若き日のティベリウス像」 |