|

*10月研究会 下記の通り研究会を開催いたします。 テーマ:中世のローマ教皇宮廷を構成した人々 発表者:藤崎 衛氏 日 時:10月6日(土)午後2時より 会 場:東京大学法文1号館3階315教室 (地下鉄「東大前」「本郷三丁目」下車) 参加費:会員は無料,一般は500円 西洋中世世界においてローマ教皇は単なる理念的な存在ではなかった。教皇を中心として宮廷が形成されていたのであり,それは枢機卿以外にも行財政 |

や司法など重要な役割を担った様々な部局の官僚的役人たちや,教皇の衣食住にかかわる日常的な業務に従事した家人たちからなっていた。このように教皇宮廷をかたちづくった人的集団の規模と編成と役割を,13世紀における俸給システムを示す史料などを手掛かりとして考察する。 *新名簿作成 事務局では新名簿作成の準備をしております。掲載する項目は下記の通りです。変更のある方は10月25日までに事務局へご連絡ください。 会員名 住所/自宅電話番号/所属/所属電話番号 研究・関心分野 |

|

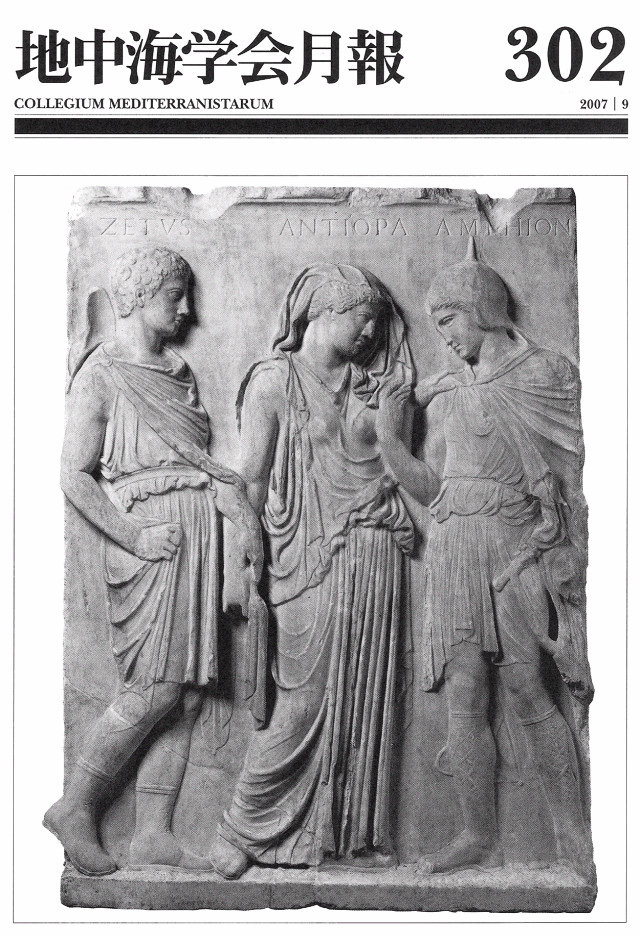

表紙説明

地中海の女と男7

オルフェウスのレリーフ/中村 るい |

|

昨2006年6月,「ルーヴル美術館展──古代ギリシア芸術・神々の遺産」を開催中の東京芸術大学で,地中海学会大会が行われた。 大会に参加された方で大学美術館の展覧会場に足を運ばれた方も多かったかと思う。展示室で静かな存在感を示していたのが,この《オルフェウスのレリーフ》(原作紀元前5世紀末。ローマン・コピー)だった。 英雄とその妻と神の三者が横並びに立ち,向かって右から,歌の女神カリオペー(ムーサのひとり)の息子で竪琴の名手のオルフェウス,妻エウリュディケ,そして魂を冥界へ案内する神へルメスである。オルフェウスはかつてアルゴナウタイの遠征に参加し,その歌声で荒波を静めたといわれる。その後,ニンフのエウリュディケと結婚するが,ある日,妻は蛇に咬まれて急死してしまう。妻を捜して,オルフェウスは冥界まで下り,竪琴を弾いたところ,妙なる調べは冥界の王ハデスと王妃ペルセポネの心も動かした。冥王は妻を地上へ連れ帰ることを許した。ただし,地上に戻るまではけっして振り向いて妻の顔を見てはならないという条件をつけて。 英雄オルフェウスは物音ひとつしない静寂のなか歩を進めたが,あと一歩で地上というところで,思わず後ろを振り返ってしまう。その瞬間,オルフェウスは自らが犯した過ちを悟るが,時すでに遅し。妻エウリュディケは歩みを止め,その右手は神ヘルメスがしっかりと掴んでいる。 古典考古学者クルツィウスがこのレリーフについて的確にまとめているので以下,参考にみておこう。 三者の心模様がごくさりげないしぐさに現れている。 |

オルフェウスの悔恨に満ちた,うつむき加減の頭部と,妻のヴェールを触れる指先,妻エウリュディケのいとおしむように夫の肩におかれた手。二人の永遠の別れを見守る神ヘルメス。英雄と妻の二人の頭部と腕が作る空間が,構図の中心をなしている。まなざしが交差し,指先で互いのぬくもりを確認する。 今この瞬間,エウリュディケは夫と神ヘルメスの両者とふれあい,二人とつながっているが,つぎの瞬間に夫から永遠に離れ,ヘルメスが連れてゆく冥界に属す身となる。夫と離ればなれになる直前の刹那が選ばれ,それが構図の緊張感を高めている。 (L・クルツィウス『ギリシア彫刻の見方』小竹澄栄訳 みすず書房 2007年より) 英雄は冥界へ下ることで,真の英雄になるといわれる。英雄ヘラクレスは地獄の番犬ケルベロスの生け捕りのため,英雄オデュッセウスは予言者テイレシアスから助言を得るため,冥界へ向かった。しかし妻への愛のために黄泉路を降ったのはオルフェウスだけだ。妻を永遠に失ったのち,彼は頑なに身を守り,悲惨な最期(バッコスの信女による八つ裂き)を迎える。 死も恐れない絶対的な愛と冥府下りの伝説,死と再生と冥府の秘密は,秘教オルフェウス教に組み込まれた。 現代まで多くの絵画や彫刻や音楽やオペラの題材にとりあげられ,M.カミュ監督の映画『黒いオルフェ』(1959)もその一つだ。西洋文化において,変幻自在に姿をかえるギリシア神話の愛の物語の一例である。 図版© D. Lebée et C. Déambrosis / Musée du Louvre |

|

研究会要旨

第三共和政期フランスのアルジェリア地方行政 工藤 晶人 4月14日/東京大学本郷キャンパス |

|

フランスの植民地経営は本国との行政上の一体化や文化的同化を重視した点で,イギリス帝国のそれと大きく異なるとする伝統的な歴史像がある。この類型論は現在にいたるまでかならずしも概念の彫琢が進まないままに流布してきているが,その当否をめぐる研究動向は以下の三つに要約できるだろう。 第一に,間接統治の原則をもったイギリスと,フランスの植民地統治の性格が異なることを強調する古典的な立場。第二に,むしろ同質性を強調する立場がある。それを図式化すれば,フランスは統治を可能ならしめるためにさまざまな形で現地人有力者の協力を調達しようとしたという点でイギリスとかわらず,また,イギリスの統治も伝統的な地方有力者の権威・権力を浸食し,先住民の社会構造を変質させた点でフランスと同様である,ということになる。第三に,これらの立論はどちらも宗主国側に説明要因をもとめる点に問題があり,それぞれの植民地に固有の条件に注目すべきとする潮流がある。 こうした類型論は,おもにサハラ以南のアフリカ諸国を主要な比較のフィールドとしてすすめられてきた。類型論に対する留保として,英仏植民地帝国が大陸ごとに多様な統治形態を使い分けてきたことはしばしば指摘されるが,そうした視点のもとでもフランスのアルジェリアは同化政策の典型例とみなされてきた。 その証左とされるのが,アルジェリアの行政上の位置づけである。フランス植民地の大部分は近世以来海事省と後にそこから分岐する植民地省の管轄下におかれていたのに対して,アルジェリアは占領当初に陸軍省に,第三共和政期以降は内務省に管轄されたという特徴がある。その結果アルジェリアには本国の制度を外形的に踏襲した県(デパルトマン)─市町村(コミューン)という階層的な地方行政制度がしかれ,一定の手続きをへて本国の法が適用される体制となっていた。 本報告ではアルジェリア地方行政の実態を再検討するために,アルジェリア西部オラン地方を事例として地方行政の基礎単位であるコミューン制度をとりあげた。 19世紀後半以降のアルジェリアにおいて市町村(コミューン)には,「完全実施コミューン」と「混合コミューン」のふたつが存在した。前者はヨーロッパ系入植者の人口が多い都市部に設定され,本国のコミューンの制度をほぼ継承した市長,助役と市参事会をもつ地方自 |

治体である。 それに対して後者においては,一定の自治権をもつ入植村と,先住民居住区であるドゥアールとが併存している。ドゥアールについては先住民の寄り合いと「原住民助役」が行政の窓口となり,混合自治体の全体をアルジェリア総督によって任命されるフランス人行政官が統べるという制度であった。この行政官のあり方には,第二帝政期の軍政からの連続性が強くみられる。 混合コミューンは,その名が示すとおり複合的な性格をもつ地方行政単位であった。ひとつの混合コミューンはしばしばフランス本国の県ほどの面積をもっており,少数の吏員に支えられた行政の統制能力には限界があった。また先行研究ではドゥアールの地区割りが伝統的な部族社会の構造を無視して切断したことが強調されてきた。だが本報告でとりあげた事例においては,19世紀末以降原住民助役が一定の家系から継続して採用され,出身部族の居住地域一円のあるドゥアールから隣接ドゥアールへと職を歴任する事例が見られた。これは,フランス行政が部族社会のつながりを前提としつつ,カウンターパートとして特定の先住民有力者に依存する傾向を強めたことを示唆している。 こうした事例からは,前述の比較論のなかでアルジェリアに与えられてきた同化政策の典型例という位置づけにおさまらない実態が存在したことが明らかになる。アルジェリア政策の理念として同化が強調されたことは事実であるとしても,植民地内部の構造に注目すれば,複数の統治方針の併用にむしろ特徴があるととらえるべきであろう。 それを具体化したのが,入植者の人口が集中する地域,入植者と先住民の共住地域,先住民が圧倒的多数を占める地域という生活領域の境界に対応するかたちで設定された複数のコミューン制度であった。 ここで重要なことは,それぞれのコミューンは一定程度合理化された行政手続きにささえられており,そこには先住民もふくめた居住者の参加が形式的にとはいえ要請されていたということである。植民地の行政は,さまざまな留保や限定を設けつつも,一定の合法的正当性を確保しようとした。その具体相の解明が,共和政下の植民地の特質を明らかにする上で課題となるだろ。 |

|

春期連続講演会「地中海を旅する人々」講演要旨

古来,旅人はシチリアをめざす 武谷 なおみ |

|

メッシーナ海峡を渡る船の行く手にシチリアの対岸がぼんやり姿を現すとき,不思議な沈黙が辺りを支配する。曰く言いがたい不安と恐怖,それと背中合わせの憧れと期待を抱いて,古来,旅人はシチリアをめざしてきた。歴代の旅人はなにを見,なにを語るのだろう? ジュゼッペ・クァトリーリオの『シチリアの旅』には,12世紀から20世紀に至る旅人が登場するが,ここではゲーテの時代の証言に耳を傾けるとしよう。 18世紀前半に,フランス人修道士のラバは現代にも通用するシチリア観を綴っている。「シチリア人は信仰が篤いが,のらくら者で,好奇心がつよい。真意は内に秘めて外に出さない。嫉妬深く,復讐心に満ちている」。帽子にマント,ピンとはねた口髭,モロッコ革の靴など,スペイン風に装うシチリア人は「ドン・キホーテのコピーみたいだ!」と驚き,メッシーナの教会で磔刑のキリストが鬘をかぶり,花冠をつけているのを見て「我々の救い主がこんな髪型をしているのは見たことがない」と呆れかえる。「シチリア島の晩鐘」に端を発する13世紀のアラゴン支配,カトリック両王の命による宗教裁判所設置……長いスペイン支配の影響を看破する皮肉な観察眼は,ディドロ,ヴォルテールらの賞賛をえたという。 ポンペイの発掘が始まる18世紀後半には,プロシャの古典学者リーデゼル男爵がシチリアの遺跡を訪れた。悪天候のため,ナポリから8日がかりの船旅だった。アグリジェントの神殿では「これほど巨大な建造物が,美しさも同時に備えているのは他に例がない」と感嘆の声をあげ,「ゼウス神殿の優美さは,ローマのサン・ピエトロ寺院の十字架の姿より美しい」と記している。 スコットランド人ブライドンの報告も注目に値する。グランツアーが流行ったこの時期,イギリス貴族の子弟の学校教育の仕上げに「旅の家庭教師」としてイタリアを訪れたブライドンは,ふつうナポリで終わるツアーをシチリアまで延ばし,7月のパレルモでは,「聖女ロザリアの祭り」を5日間ぶっ通しで見物した。56頭のラバが曳く山車,トレド通りを埋め尽くす灯火,港の仕掛け花火,大聖堂の2,000本の蝋燭,ロンドンから来たバレリーナの興行もあった。「コスモポリタンな町パレルモの本屋では英語の古典が原書で売られ,貴族の家庭では若者達が英語で質問をする」と手紙に認めている。 さて,いよいよ稀代の旅人の登場だ。「ある日この地に,ヴォルフガング・ゲーテ氏が足を踏み入れた。こうしてパレルモは,18世紀で最も冷静な目にそのイメー |

ジを刻むという名誉をえた」と記すのは,20世紀のシチリア人作家ヴィタリアーノ・ブランカーティである。「ゲーテ氏はやって来て,パレルモを観察した。彼は,地球上の事物にとって自分の目で見られることがいかに幸運な出来事であるかをよく承知していた。幸せな時代だった,ゲーテ氏の時代は。ヨーロッパに〈知の息吹〉が満ち,人々がその空気を吸い込んで胸をふくらませる時代。ゲーテ氏がまっさきに興味を抱いたのは光で,事実,それは彼にぴったりの問題だった」 北の旅人ゲーテがパレルモで体感した光のテーマは,世紀を超えて,地元のシチリア作家に引き継がれてゆく。ブランカーティはファシズムの暗雲が垂れ込めるなか,島の東部のカターニャから西のパレルモに向かった。そこで彼は描いている。「夕暮れに太陽の光線は,これ以上なく無秩序にパレルモを照らし,山々の間を動く。光が当たらず,トルコブルーの影に埋もれた地域がある。その光景はとても奇妙だ。まったく光がささない教会の丸屋根,屋上テラス。その下で,一連の低い家並が強烈な光で照らし出される……日没こそ,パレルモがもっとも輝く時間だ。夜明けはそれほど明るくなく,生き生きしているわけでもない。雄鶏でさえ光の現象に惑わされ,朝を告げるより,夜を告げるとき,大胆な声で鳴く」 ブランカーティを文学上の師と仰ぐレオナルド・シャーシャも光にこだわる小説家だ。長篇『人それぞれに』には,高齢で視力を失った眼科医が訪問客に,自分の町を指差す場面がある。「あれがサン・ジョヴァンニ・デッリ・エレミーティ教会,オルレアン宮殿,そして王宮です。10年前はもう少し見えていたのですよ。今は光だけで,それも遠くにある白い炎のようにしか見えません。幸いパレルモは光には事欠きませんがね」。見えない眼で歴史の隠された真実を追う老眼科医のシチリアは,マフィアに牛耳られてゆく1960年代の,不法建築ラッシュのシチリアである。 異国の旅人は帰国後に紀行文を著し,シチリア作家はそれを検証し続けてきた。幾世紀も前の旅が自らの時代を知る鍵となり,過去が現代に映る瞬間があるからだ。 今日の土曜講座は,やはり明るい光のなかで締めくくりたい。ちょうど220年前の今日,4月7日も土曜日だった。紅色の夾竹桃が茂るパレルモの公園で休んでいたゲーテは海の香りに感覚と記憶を刺激され,「すぐさま私は,ホメロスを買いに出かけた」と記している。 |

|

地中海学会へレンド賞を受賞して

芳賀 京子 |

|

このたびは地中海学会ヘレンド賞という大変栄えある賞をいただき,誠にありがとうございます。ヘレンド日本総代理店星商事株式会社の鈴木猛朗社長,地中海学会の皆様,特に審査のために拙著『ロドス島の古代彫刻』(中央公論美術出版 2006年)を読む労をとってくださいました委員会の先生方,本当にありがとうざいました。また,今回の地中海学会大会の会場を準備してくださった大塚国際美術館の皆様にも,心より御礼申し上げます。 ロドス島の彫刻の研究を始めたのは1997年のことですから,もうかれこれ10年も前になります。当時私は,アテネにあるイタリア国立考古学研究所の大学院に在籍していたのですが,その修了論文「ロドス島カミロス遺跡出土の彫刻」が始まりでした。その調査研究の中で,ヘレニズム時代のロドス島が《ラオコーン》,《サモトラケのニケ》といった非常に有名な彫刻を生み出したにもかかわらず,全時代,全資料に目をくばった研究がなされておらず,特定の彫刻作品のみ,あるいは碑文のみ,あるいは最も広い範囲を扱ったものでもロドス島出土彫刻のうちのヘレニズム時代に属するもののみであることに気づきました。おのおのの研究者は自分が扱った資料を通してロドスの姿を思い描くことになるわけですが,紀元前4世紀末から周囲に先駆けて工房が発達した島,という意見から,ヘレニズムにおいても何ら中心的役割を果たしていない,という考えまで,議論は平行線をたどっていました。 これは何よりも,ロドス島の彫刻活動に関する資料がどれもはなはだ不十分で,時代的・ジャンル的に偏っていることに起因しています。ロドス島で出土したことが確実な彫刻はヘレニズム後期の小像がほとんどで,ロドスが最も輝いていた時代につくられた大彫刻,そしてロドスで大理石像よりも人気があったブロンズ像に関してはほとんど作例が残っていません。公共の場に展示されていた彫刻は紀元前1世紀の後半以降ロドスから次々に流出し,ブロンズ像はおおかた後の時代に鋳潰されましたから,それも当然でしょう。ローマ時代,帝政の開始直後こそロドス島は有力なローマの子弟の学問の場として,あるいは教養人の隠遁の場所として選ばれることもありましたが,その後は次第にさびれていきました。今,ロドスに行って目に入るのは,14世紀にヨハネ騎士団が築いた分厚い城壁や館ばかりです。これらを築くために騎士たちは町を掘り返し,その当時まで地中に埋もれ |

ていた保存状態の良い彫像も,出土地があいまいなまま彼らの故郷へと送られ,各地のコレクションへと分散したようです。もちろん,ロドスの考古学博物館にはいくつか質の高い小像がありはしますが,これはおそらく私邸を飾っていたもので,かつて公共の場に1,000体以上もあったというブロンズ彫像群の往時の威容をしのぶべくもありません。 二つ目の資料としては,ロドス島出土の彫像台座に刻まれた彫刻家の署名碑文が挙げられます。彫像を掠奪する時には,重いだけで価値のない台座は置いて行くのが常でしたから,碑文自体は海外への流出はまぬがれました。ただし,彫刻作品とは逆に,見つかっているものは公共の場に置かれた彫像の台座に限られています。 そして第3に,古代の文献資料。しかしそこに記録されているのは,ヘレニズム初期までの有名彫刻家の作品か,後にローマに運ばれた作品ばかりで,ロドスの彫刻活動が頂点に達していたヘレニズム中期の作品に関する情報は皆無です。 このような歪んだロドス島の彫刻に関する情報源から少しでも実体に近いものを引きだすには,すべての資料をトータルに扱っていくしかない。そうした思いから,カミロスの論文を書き上げた後,博士論文のテーマとして「ロドス島の古代彫刻の研究」を選び,太陽と騒音のあふれるアテネから静謐なミュンヘンに研究の拠点を移し,膨大な研究資料の山に埋もれることになりました。図書館の中まで喧噪の伝わってくる(あるいは図書館の中も陽気にやかましい)アテネも楽しいものでしたが,雪深い中,暖かく居心地のよいミュンヘンの研究室で遅くまで論文読みに没頭した日々も,また楽しい思い出です。 その後帰国し,周囲の方々に助けていただきながら,なんとか博士論文を完成させることができました。しかし全体の流れが悪く,どうにも読みにくいものであったため,大幅に手を入れることに決め,出版までにまた何年かを費やしました。そしていつになく大雪が続いた2006年の2月,ようやく本の形にすることができました。これまでお世話になったすべての方々に,この場をお借りして心から御礼申し上げます。今後はこの受賞を励みに,また新しいテーマにも着手しようと考えております。これからもご指導ご鞭撻のほど,どうぞよろしくお願いいたします。 |

|

追憶のドン・マルコス農園

吉田 彩子 |

|

1996年8月の初旬,執筆中だったルイス・デ・ゴンゴラ『孤独』の翻訳と評釈の調査のためにコルドバに一週間ほど滞在した。調査の過程で,詩人が司教座から借り受けて余暇を過ごし,作品の着想を得たドン・マルコス農園を訪ねたのは,晴れた土曜日の正午近くだった。 彼方では水の快活なせせらぎ, 罪悪を伴わない閑,心配のない眠りが 私を待っている[略]。 (1609年の三行詩) 内戦前にダマソ・アロンソら27年世代の詩人たちが訪ねて以来,農園についての情報は皆無だった。ゴンゴラの研究者も,なぜか農園の近況には言及していない。 マルムエルタの塔から街を出て,ナランホの集落を抜けると,廃線になった軍用列車の鉄橋が見えた。線路を横切ると,農園の名が記された道標が立っている。 オリーブ畑に馬が放たれたなだらかな谷は,もはや農園huertaとはいえなかった。牧場granjaだった。馬をいれたら,農園は終りだと聞いたことがある。にもかかわらず農園と記すのは,それが固有名詞だからだ。 5年前から牧畜業者のN氏が所有していた。ハエンのオリーブ農家の出で,父親は獣医だった。母親はコルドバの街角で宝籤を売っているという。氏は11月にセビーリャで催される馬の品評会の準備に忙しかったが,訪問を歓迎してくれた。没後300年の記念行事の一環として1927年に出版された,王立コルドバ・アカデミーの会報のコピーを用意して待っていた。屋敷の石段や,川のほとりのダマソ・アロンソらの写真が載っている。 農園を案内してもらった。無花果が枝もたわわに実っていた。N氏の息子は上半身裸で馬の世話に余念がない。時折いななきが聞こえてくる。庭先には褐色の大きな番犬が二匹たわむれていた。 牧畜業を営んでいたN氏の祖父が,農園を手に入れたのは1941年。その前は某伯爵家が所有していた。 「でも,祖父が誰から農園を買ったのかは知らない」と氏はいう。「祖父は学問はなかったけれど,動物の事は本当によくわかっていた」 99歳で世を去った祖父には多くの孫がいたが,氏は祖父の牧場で30年間奉公したので,この農園を買いと |

ることができたのである。投機が目的だった。 12ヘクタールあった農園は,線路沿いの30区画を宅地用に造成し,すでに21区画が売却済だった。牧場には会員制の馬場がこしらえてあり,厩舎では会員の馬を預かっていた。乗馬学校も経営している。話している間にも,街から会員がひとり馬に乗りにきた。 「そりゃ,農園を保存するのが理想かもしれないけど,私にも生活がある。商売しなくちゃ。この五年,旱魃が続いたものだから,秣が五倍に高騰したんだぜ」 イスラム支配の時代に建てられたという屋敷には,数キロ離れたメディナ・アサーラから地下水道がひかれている。 「私の所有になってから,文学の専門家は来ていない。軍人がひとり,考古学を研究しているとかで,地下水道を見たがったので,みせてあげたことがある」 神が私をここから連れ出し, おまえにあわせてくれますように。 不遇をかこつマドリッドで,そう詩人が歌ったペドローチェ川には,似鯉やブラブラが泳ぐ。ブラブラはブラックバス。急激な増加は,アメリカザリガニ同様,生態系への影響が危惧される。わが国と事情は同じだ。 「農園を馬もつけて5億円で誰か買わないかな」とN氏は本気でいった。その売り値が高いのか安いのか,見当もつかない。一昔前,すでにバブルははじけていたけれど,ヨーロッパの人びとに日本人は金持ちだと思われていた時代の話である。今では隔世の感がある。 「電気や水道をひいてあげるから,別荘を建てないか。ここは老後の住処としても申し分ない。マラガの海岸より,高齢者にはオレンジや無花果の繁る農園の方がいいんだ。胡桃やハックベリーもある」 日本企業のミハスでの別荘開発を意識しているらしい。その商魂の逞しさは笑うしかない。遠からず,なにもかも売却されるだろう。残るのは詩篇だけなのか。 もし私に2万ドゥカードあったら, カスティーリャからはソプラノを ポルトガルからは甘美なバスを呼び寄せたい。 |

|

ベルギーの固有名詞の日本語表記について

宮澤 政男 |

|

学芸員として展覧会の図録を制作するなかで苦労するのが,固有名詞のカタカナ表記である。特にベルギーの場合,多言語国家ということが問題を複雑にしている。また複数の執筆者や翻訳者が関わることも問題を複雑にしているのだが,その状況を見ていくことで,逆にベルギーの文化の深さに触れることにもなる。 ベルギーの言語事情としては,北部のフランドル(フランダース)で話されているのはオランダで話されているのと言語的には同じオランダ語。南部のワローニアで話されるのはパリのフランス語と同じ言語で音も同じである。大昔に話されていたワロン語というのはケルト語の一種で,フランス語に駆逐されほぼ絶滅した。 オランダ語はベルギー国民の半数以上が話す公用語だが,この国が1830年にオランダから分離独立したという経緯もあり,当初はフランス語が優勢で,「フラマン」は俚言であり地方語であった。それはまた,産業革命を支えた石炭や鉄などが南部フランス語地域から産したことにもよる。新興の実業家の多くはフランス語を話し,フランドルの男たちは工場や炭鉱に働きに出て,残った女たちはレースを編んで生活を支えていた。 このような事情は,ブリュッセルを中心に19世紀末から20世紀にかけて花開いた様々な芸術運動を牽引した芸術家の名前にも反映される。つまりオランダ語起源の名前をフランス語で読む必要が生じてきたのだ。 例えば当時の画家Van Rysselbergheというのをどう読むか。フランドルのゲント(ヘント)の生まれだが,家はフランス語を話すブルジョワの家庭だった。だから彼は故郷の町をむしろフランス語でガンと呼んでいたのだろう。このような理屈で,名前はヴァン・レイセルベルグとフランス語で読むこととなる。もっともこれは少しベルギー式で,yはオランダ語のようにエイと読む。また同郷の詩人・劇作家のMaeterlinckはフランス語の作品でノーベル賞までとっているのでマーテルランクだが,英訳で入ってきた『青い鳥』の作家としてはメーテルリンクのままでいいかもしれない(本当の英語はメイターリンク?)。 同じ時代の画家,デザイナー,建築家であったHenry Van de Veldeの場合はアントワープ(アントウェルペン)生まれで,この都市はゲントよりはオランダ語が支配的だったが,表向きは首都ブリュッセルでフランス語で仕事をし,理論家としての初期の著書のほとんどがフランス語だったことを考えて,アンリ・ヴァン・ド・ヴェルドとなる。ただし,彼はのちにドイツに渡り建築や工芸 |

の運動に深くかかわる。するとそこではファン・デ・フェルデとなるのだろうか? それでもファーストネームは変わらなかったかもしれない。ベルギーではオランダ語の話者の間でフランス語の名前が流行していた時期があった。例えばルネという完全にフランス風の名前。ところがオランダ本国では必ずしもそうでない。先ごろかかわったエッシャー展で,彼の父と息子の名Georgeをどう表記するか調べた結果,父はオランダ式フランス語でショーシ,息子はジョージと英語読みにした。隣国だがベルギーとは異なる原理が働いているのである。 日本ですでに受け入れられている表記をどうするのかというのも大きな問題である。上記のゲントとヘント,アントワープとアントウェルペンは当分の間両方が使われるだろう。またベルギーの名ではないが宣伝広報の戦略的見地から,Van Goghの展覧会は「ファン・フォッホ展」ではなく「ゴッホ展」となり,農民画で有名なMilletという画家の名は,ミレーという表記がフランス語音の「ミィエ」に変更されることはないだろう。 ところがVeneziaとなると話が複雑になる。Bunkamuraで現在開催中の展覧会は「ヴェネツィア絵画のきらめき」というタイトルで,それを決めるにあたって議論したのは「ヴェネツィア派」と言うほうがいいか,あるいは「きらめき」は適切かといった点であり,この都市名の表記についてではなかった。それは会議に出席した学芸員全員の暗黙の了解であった。 しかし去年私が旅行代理店の人に手配してもらったのは「ベニスまでの航空券」であった。そしてシェークスピアの名作の名が変更されることはないだろうし,トーマスマンの小説やヴィスコンティの映画名もそのまま生きている。かの有名な映画祭の場合は「ヴェネチア」あるいは「ベネチア」である。後者は所詮vとbは日本人には区別できないという考えに基づく新聞表記の影響だろう。「ヴェネツィア絵画のきらめき」という展覧会名に賛成した私自身,日本語の会話の中では「ベネチア」と言っているのだが,会議でそれを主張する勇気はなかった。だがCaliforniaという地名を,メキシコの半島名はカリフォルニアでも,アメリカの州名をキャリフォーニャだとは,ちょっと恥ずかしくて言い出せない。 いずれにしても,この種の固有名詞問題に,これからも悩まされることは間違いないだろう。 (Bunkamuraザ・ミュージアム学芸員) |

『レオノール・フィニ──境界を侵犯する新しい種』尾形希和子著 東信堂 2006年8月 『ルッカ 一八三八年──古代ローマ円形闘技場遺構の再生』黒田泰介著 アセテート 2006年9月 『ヨーロッパの運河──その歴史と再生への動き』2006年6月,『Gallipoli──海に浮かぶバロックの迷宮』,『Monopoli──聖母が見守る海辺の都市』2007年7月,以上法政大学大学院エコ地域デザイン研究所 『古代末期の形成』P.ブラウン著 足立広明訳 慶應義塾大学出版会 2006年10月 『メディチ君主国と地中海』松本典昭著 晃洋書房 2006年10月 『イタリア 12小都市物語』小川熙著 里文出版 2007年1月 『死と来世の神話学』和光大学総合文化研究所 永澤峻編 言叢社 2007年2月 『パトロンたちのルネサンス──フィレンツェ美術の舞台裏』松本典昭著 NHKブックス 2007年4月 『モロッコを知るための65章』私市正年・佐藤健太郎編著 明石書店 2007年4月 『地中海世界の都市と住居』陣内秀信著 山川出版社 2007年5月 『旅の地中海──古典文学周航』丹下和彦著 京都大学学術出版会 2007年6月 |