|

*第30回地中海学会大会 第30回大会を東京芸術大学(東京都台東区上野公園12―8)において下記の通り開催します。 6月24日(土) 13:00〜13:10 開会宣言・挨拶 13:10〜14:10 記念講演 「「エーゲ海の青空を正方形に切り抜きたい」と思ったことについて」 磯崎 新氏 14:30〜16:30 地中海トーキング 「芸術のプロデューサーたち──現代の社会と芸術」 パネリスト:熊倉純子氏/瀧井敬子氏/南條史生氏/藪野健氏/司会:木島俊介氏 18:00〜20:00 懇親会 6月25日(日) 10:00〜12:00 研究発表 「エジプト,アブシール南丘陵遺跡岩窟遺構AKT02出土の2体の木製彫像について」 河合 望氏 「「良き友人」とは何か──エウリピデス『ヘラクレス』におけるテセウスの役割」 阿部 伸氏 「アンジャール──初期イスラーム時代の宮殿都市への考察」 深見 奈緒子氏 「「建築物階数の型」が変化したプロセス──16・17世紀のポルトガル・スペインの場合」 杉浦 均氏 13:00〜13:20 総 会 13:20〜13:50 授賞式 「地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞」 14:00〜17:00 シンポジウム 「西洋芸術の受容と展開──上野,東京そして日本」 パネリスト:石井元章氏/高田和文氏/塚原康子氏/村松伸氏/司会:樺山紘一氏 *5月研究会 下記の通り研究会を開催します。 テーマ:ルネサンスにおけるギリシアの広場 ──フラ・ジョコンドのリアルト市場再建計画の復元的考察 | 発表者:飛ヶ谷 潤一郎氏 日 時:5月13日(土)午後2時より 会 場:東京大学生産技術研究所Dw601室 1514年にヴェネツィアの商業の中心であるリアルト地区で大火が発生した。当時,ヴェネツィア共和国はカンブレー同盟により,ヨーロッパのあらゆる国ぐにと交戦状態にあったものの,リアルトの復興は共和国政府にとって緊急を要する事業であった。フラ・ジョコンドのリアルトの再建計画は,古代ギリシアのアゴラという広場を手本とした画期的なものであったが,おもに経済的な理由により実現しなかった。本発表では,ヴァザーリの「フラ・ジョコンド伝」の記述などから,この計画の復元的考察を試みる。 トルコ・ミニシンポジウム 「文化の積層──建築,都市の視点から(仮題)」をテーマに5月20日(土)午後1時から東京大学生産技術研究所Dw601室において開催します。 パネリストは岡田保良,篠野志郎,山下王世,村松伸,鶴田佳子各氏(予定)。古代からビザンツ,オスマン,近代,現代に至るまでの建築や都市の視点から,トルコの魅力を探ります。詳細はおってお知らせします。 *会費納入のお願い 新年度会費の納入をお願いいたします。口座自動引落の手続きをされている方は,4月25日(火)に引き落とさせていただきます。ご不明のある方,領収証を必要とされる方は,事務局までご連絡下さい。 退会希望の方は,書面にて事務局へお申し出下さい。4月20日(木)までに連絡がない場合は新年度へ継続となります(但し,自動引落のデータ変更の締め切りは,4月7日)。会費の未納がある場合は退会手続きができませんので,ご注意下さい。 会費:正会員 13,000円/学生会員 6,000円 口座:「地中海学会」 郵便振替 00160―0―77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 |

|

シャルル・マーニュの夢

尾形 希和子 |

|

この冬はヨーロッパ中でことさら寒さが厳しく,滞在中のブリュッセルでも何度も雪が降った。そんな2月の雪の週末にアーヘンを訪れ,翌月曜日にはブリュッセルの欧州議会を見学した。はるかローマやラヴェンナから円柱や大理石を運んで建設されたアーヘンの王宮礼拝堂のオクタゴン,そして一方では半円に配された議席が全加盟国の21の言語の通訳ブースに取り囲まれた欧州議会の円形会議室が,ベルギーとヨーロッパの過去,現在,未来を象徴的に語っているように思えた。 ドイツとの国境を越えてすぐのアーヘンまではブリュッセルから特急でわずか1時間半程である。今や国境でのパスポート・コントロールもなく,気軽に人々は国を移動する。メロヴィング朝のクロヴィスは481年ベルギーのトゥルネーで初代フランク王となった。そしてベルギーのヘルスタル出身とされるシャルル・マーニュはローマ皇帝として戴冠し帝国の文化的中心としてリエージュの司教区に属すアーヘン(エクス・ラ・シャペル)を選んだ。ベルギーはフランク王国,そして再生した西ローマ帝国の中心部に位置していたと言える。美術の上でも,ベルギーのムーズ河流域の建築様式は常にライン河流域の様式の影響を受け,それは特に12世紀ロマネスク建築に顕著に見られる。金属工芸,象牙細工においても両地域に共通するライン・ムーズ様式と呼ぶことのできるものが存在する。真の意味での汎ヨーロッパ的様式はロマネスク美術からだと言われているが,カロリング朝,オットー朝美術においてゲルマン的要素と古典古代の融合の基礎が築かれた。 実は東ヨーロッパも射程に入れながら結局実現しなかったが,シャルル・マーニュの帝国はドイツ,フランス,北イタリアを含む現在のヨーロッパの多くの部分を占めた。アルプスの北のゲルマン族の地に古代ローマ帝国の文化を再生させようとしたシャルル・マーニュによって,ヨーロッパの中心は地中海からアルプスの北へと移されたと言ってよいだろう。 そして現在,ヨーロッパ再統合の試みであるEUの多くの機関がブリュッセルに存在している。現加盟国25カ国,2007年にはブルガリア,ルーマニアの加盟も予定され,スナンジナビアや東欧諸国も含むEUはかつての古代ローマ帝国に匹敵する集合体になった。欧州議会本部はストラスブール,事務局はルクセンブルグ,欧州委員会はブリュッセルに置かれているが,簡便さゆえに議会はブリュッセルでも多く開かれる。この三都市は欧州統合の歴史上重要な機構が設置されてきた場所で, | EU機関ではないが欧州統合の先駆ともいえる欧州評議会も置かれるストラスブールは特に「独仏の妥協の象徴」として選ばれたということだが,これはシャルル・マーニュの孫の西フランク王シャルルとドイツ王ルードヴィッヒが互いに忠誠を誓った「ストラスブールの誓約書」を指しているのだろう。 近代国家として独立してからまだ日が浅いベルギーもルクセンブルグも,常に国家間の利害がせめぎ合う戦場であった。言語上も,ベルギーにはフラマン語と仏語の他,一部独語共同体が共存し,10世紀以来のゲルマン語とロマンス語の境界を自身の中に有している。 またブリュッセルなどでは旧植民地コンゴなどアフリカやイスラム圏からの多くの移民が,町中に比較的融合的な形で生活している。先頃パリ中心に起こった暴動の原因になった郊外へと移民を追いやる政策はベルギーでは表だっては見られない。一見したところ,少なくともブリュッセルは様々な文化が共存するインターナショナルな都市に見える。 もちろん,すべてがうまくいっている訳ではない。映画館では仏語とフラマン語の二言語の字幕が付き,多くの人が二言語を話せるとは言っても,仏語圏とフラマン語圏の対立は根強い。ブリュッセル共同体は地理上はフラマン語圏の中にあり,仏語圏の離れ島のようになっているが,フラマン語圏の人はブリュッセルに住みたがらず,わざわざ外から通うらしい。イスラム文化との対立も日常的に感じられる。EU機構の存在もブリュッセルの中に完全に融合しているとは言い難い。EU関係の仕事でブリュッセルに長く滞在したフランス人の友人が,ベルギー人の友人はほとんどできなかったと言う。EU関係者は限られたサークルの中で生活し,その存在が物価の上昇を招いたこともあって,必ずしも地元民に快く受け入れられている訳でもないようだ。ヨーロッパの中心に位置するブリュッセルの中には,さらに特殊な「ヨーロッパ」の存在がある。 多言語,他文化共存の問題を抱えながら,ヨーロッパ統合の要としても機能するベルギーの今後がEU全体の未来と重なって見える。シャルル・マーニュは,キリスト教に基づくものではあったが特に教育文化を重要視した。経済・政治政策から始まったEUは彼の描いたルネサンスの夢をこれから実現していくことができるだろうか。未だ決定されていない,ムスリムの国トルコの加盟が,宗教や文化の上でEUにとって大きな挑戦となるのかもしれない。 |

|

サンティアゴ巡礼の時代

浅野 ひとみ |

|

サンティアゴとはスペイン語で,ゼベダイの子,使徒大ヤコブのことである。兄弟のヨハネと共にキリストに召命され(Mac.1:19―20),キリストの「変容」に立会い(Mac.9:2―3),復活したキリストに見え(ICor.15:7―8),紀元40年頃ヘロデ・アグリッパI世によってエルサレムで殉教した(Act.12:2)。 それから時を経て,ヤコブはスペイン北西,ガリシアに現れる。12世紀半ば編纂の『コンポステーラの歴史』によれば,弟子たちが師の殉教場所に着くと,ヤコブは自らの首を両手に掲げて跪いていたという。彼らが聖骸を小船に乗せると自然に沖へと向かい,遠く,イリア・フラビア(現パドロン)という村へ漂着し,そこから光に包まれてコンポステーラへと一気に飛んで行った。その後,数世紀を経てヤコブの墓の所在は不明となるが,9世紀初頭,イリアの司教テオドミーロ(819〜847位)が,不思議な光に満ち,天使の声が聞こえる場所があるという人々の噂を聞きつけて森に入り,潔斎すること3日,とうとうヤコブの墓を発見し,社を建てた。 こうして,ヤコブの聖骸はサンティアゴ・デ・コンポステーラを定めの場とし,世界的巡礼聖地が歴史舞台に登場するのである。 さて,少し,時代背景を考えてみると,ヤコブ崇敬は大いなる作為をもとに作り出された「信仰」であることがわかる。すなわち,アストゥリアスというキリスト教小国がイスラム侵攻の脅威にさらされながら勃興し,ペトロとパウロのローマに対抗すべく,ガリシアの一地方聖人であったヤコブを救国の主に祀り上げる。次々と作られる偽書にはイスパニアがヤコブの手でいかに異教徒から守られたか切々とつづられている。そして,ヤコブの墓の発見は,「シャルルマーニュの治世」ということになり,『聖ヤコブの書』(12世紀半ば)の第IV巻は「シャルルマーニュ伝」にあてられるのだ。その冒頭,戦いに疲れ果てて眠るシャルルマーニュの枕頭に聖ヤコブが現れて救国の命を授ける。いわく,「おまえはいったい何をしているのだ。我が墓所も我が国土も,いまだ敵の手中にあるというに。行って,我が民を救うのだ」(Lib.IV, ch.I)。ところが,このシャルルマーニュは814年に没している。従って,墓の発見者,テオドミーロの代にはすでに生存していなかったことになる。しかし,紀元1世紀にエルサレムで没した聖人を800年の時を経てイスパニアの地に登壇させる作為に比すれば,大したことではないかもしれない。かくして,時の英雄,シャ | ルルマーニュを聖ヤコブと抱き合わせて箔付けするために一体どれだけの知恵がしぼられ,努力が払われたことであろうか。 当時,フランスでは,トゥールのサン・マルタン(聖マルティヌス)が最もポピュラーな聖人であった。俗世にあって騎士だったサン・マルタンは,ある日,寒さにうち震える道端の貧者を目にして憐憫の情ぬぐえず,ナイトの命ともいえる自らのマントを剣で裂いて分かち与えた。後に司教となり,惜しまれて亡くなった。荘厳な葬儀が行われたが,通りすがりに葬列に遭遇し,棺を目撃しただけの病人を何人も癒してしまった。その聖堂は,サンティアゴ大聖堂よりずっと前に建てられ,1096年に焼失している。これは事実だ。しかしながら,『聖ヤコブの書』には,「トゥールのサン・マルタン聖堂は,サンティアゴ聖堂にならって建てられた」(Lib.V, ch.VIII),「サン・マルタンと異なり,聖ヤコブは生前より奇跡を起した」としたためられている。このような,他の人気聖人に対するライヴァル意識は聖遺物崇敬隆盛のこの時代,けっして珍しいことではない。教会は競って聖遺物を獲得し,入手するや大宣伝するのが常となる。 一方,嫉妬から,中傷誹謗も免れなかった。1108年,エルサレムから「ヤコブの頭」を盗み出したコインブラ司教マウリシオは,「コンポステーラにあるヤコブの聖骸には頭部が無い」と放言したのである。この言いがかりが耳に入るや,サンティアゴ聖堂側は,急遽,『コンポステーラの歴史』の「移葬」の当該箇所に「頭部もいっしょに身体全部をintegrum corpus cum capite」(Lib.I, cap.I, CXII)と書き足した。しかし,それでも流言収まらず,サンティアゴ大聖堂の威信を脅かすほどになった。そこで,1116年,ウラーカ女王臨席のもと,マウリシオ司教から大司教ヘルミレスへ,厳かに<首の引渡し>式が執り行われた。すなわち,サンティアゴ大聖堂のヤコブの聖骸にはもともと頭がついていなかったと認めたわけである。しかし,この件,それで終息したわけではなかった。13世紀末になって,聖堂側は『コンポステーラの歴史』のこの矛盾部分のつじつまを合わせ,かつ沽券を保つことのできる妙案をひねり出した。頭部の欠損していた遺骸は実は「小ヤコブ」のものだったとする文書を捏造するのである。 ああ,歴史とは愚かなるもつじつま合わせの繰り返しとみたり。 |

|

アタテュルク廟とトルコのアイデンティティー

山田 幸正 |

|

昨年11月21日から26日,アンカラでアタテュルク文化言語歴史高等機構の主催により,「トルコ文化の世界文化に対する影響と貢献」をテーマとした国際会議が開かれ,それに参加する機会を得た。日本からは大阪外国語大学の大澤孝先生と私の二人だけであったが,参加者リストには何と400人を越える研究者・専門家が名を連ねられていた。トルコ国内各地からはもとより,ロシア,ポーランド,旧ユーゴスラビア諸国,カザフスターンはじめ中央アジア諸国,さらには中国西域などさまざまな地域や国名がみられた。議論された内容もユーラシア大陸をほぼ覆う地理的範囲と現代から先史・古代まで遡る歴史をカバーし,考古・美術などの有形なものから言語や制度など無形なものまで多岐に及んでいた。まさしくトルコ民族のたどった世界史的な足跡の広範さを痛感させられた。 会議の合間を抜け出して,会場からほど近い「アヌト・カビル」(アタテュルク廟)を訪れた。1938年11月10日にケマル・アタテュルクは死去した。現在のトルコ共和国のまさに建国の父である,この人物の記念堂は,第二次世界大戦の最中の1942年,国際コンペによって設計案が世界中に募られた(完成は1955年)。応募総数49件のなかから,トルコ,イタリア,ドイツ,スイスからの8案が入選案とされ,結局,実施に移されたのはトルコ人建築家であるエミン・オナトとオルハン・アルダの案であった。彼ら自身の説明によれば,「我々の過去は,他のすべての地中海文明のそれと同様,シュメールやヒッタイトに始まる何千年もの前に遡り,中央アジアからヨーロッパにいたる様々な文明と融合し,古典文明の主要な源の一つとなった。アタテュルクは我々の本来の歴史が中世ではなく,古典世界に通ずる共通の源の中にあることを気づかせてくれた。中世からの救世主・革命の指導者を祀るに際して,こうした意識を反映させたかった。したがって,我々が提案するデザイン・コンセプトは7000年もの古典文明との連環のなかで構築することとした」。 このモニュメントには二つの直交する軸線が設定されている。メイン・アプローチと平行する軸線は国会議事堂へ続き,これに直交する軸線は,旧市街を代表するアンカラ城へと続く。つまり,過去と共和国を結びつける位置にこのモニュメントは設定されているのである。メ | イン・アプローチ脇のライオン像はヒッタイトのモチーフ,入口に立つ兵隊・若者・農民の像と3人の女性像はいずれもメソポタミアの彫刻に似た様式をもつ。廟本体の入口列柱廊の天井には伝統工芸品であるキリムの模様が使われている。つまり,ここでは滅び去ったオスマン朝どころか,イスラーム時代に根ざすものはなく,トルコ民族がやってくるはるか以前にあった古代文明の面影がデザインの根幹をなしている。単なるオスマン帝国の否定にとどまらず,いきなりトルコ人には直接的に関係ない古代文明に飛躍してしまっているが,その一方で,農民や女性の像,キリムの文様などによって民衆という視点も表現されている。共和制誕生当初におけるトルコのアイデンティティーをめぐる葛藤がそこに感じられる。 トルコ分割の危機を乗り越え,1923年10月,アタテュルクの指導のもとでトルコ共和国は成立した。彼によって断行された政策として,最も重要なことは宗教と政治の分離であった。一夫多妻などイスラーム的慣習を排除した民法を制定し,トルコ語をローマ字表記とするなど,民衆レベルに直接かかわるような改革を次々に行なっていった。その政策の基本は,旧体制としてのオスマン帝国の否定にほかならなかったわけで,そうした時代の空気がアタテュルク廟に色濃くみえるような気がする。しかし,そこで否定されたのは,オスマン朝のすべてでもイスラームそれ自体でもなかったことも事実である。否定されるべきは,ギリシア独立(1822)やクリミヤ戦争(1854〜56年)などの19世紀以降の混乱,オスマン末期の腐敗と退廃,さらには第一次大戦後,トルコの分割統治を意図したセーヴル条約の受諾など,国家としてあまりに体たらくの状態であった。 そのようななか,革命を支えたのはまさに一般民衆であり,建設された記念碑において,素朴な農民や女性などが像で表され,伝統的な田舎の織物であるキリムがデザインに取り入れられていることは,そうした意味合いがあったものと思われる。いずれにしても,革命から新たな国家形成をめざしていた当時のトルコの人々は,悩みながらも,大いに自己の「アイデンティティー」を模索していたにちがいない。 ところで,近年の状況はどうであろうか。経済格差の拡大と親イスラーム政党の台頭,EU加盟問題など,「トルコのトルコたる所以」が今再び問われている。 |

|

ジョングルールからみた歴史

上尾 信也 |

|

芸人の研究をしています。芸人といえば地中海世界では12,13世紀に活躍した「トルバドゥール」や「ジョングルール」の名が浮かびます。この両者については「吟遊詩人」とひと括りにされ言及されることが多いようです。かつて新倉俊一先生は,創作する者としての前者と演ずる者としての後者を分けていましたが,私は活動の場からトルバドゥールとその後裔トルヴェールやドイツ語圏のミンネジンガーを,「宮廷歌人」と呼んでいます。しかし,それでも,詩歌の作者・作曲者としての彼らの実体の解明はその作品に拠るところが多く,歴史上の王侯などに対しては「本当に彼の作品なのか」,史実に跡付けられない人物やジョングルールに至っては,創作上での存在として「本当にいたのか」という疑問を持つこともしばしばです。 ジョングルールの系譜はローマ帝国のスペクタキュラとミームス以来,断続しながらも中世に伝わりました。社会を映す鏡として様々な研究で扱われ,演劇的風刺は庶民の思想信条の反映として,彼らへの王侯の庇護や教会の批判は,芸術のパトロネージや文化の階層化からリテラシーの問題まで,踏み込んだ議論がなされています。王侯に庇護され家臣化するものをミンストレルと呼ぶこともありますが,いずれにしても芸人には政治権力の誇示の道具として語られる側面もあるのです。「武と芸」の相関や,舞踏と軍楽にあらわれる「舞と剣」のリズムの一致に,中世の心性ばかりか,歴史の表舞台での何らかの芸人や芸能の介在をうかがわせます。文学や音楽作品からの証左ではなく,そのような歴史の現場に彼らはちらりとその姿を見せ,同時代の情報伝達者としての活動ばかりでなく,後世への証言者という一面も見せるのです。 トルバドゥールの最盛期12世紀は,十字軍の世紀であり,また,フランスのカペー家とイギリスのプランタジネット家の争いに最初のトルバドゥールといわれるアキテーヌ公ギヨーム9世の孫娘アリエノールが絡む戦乱の時代でした。北の王権の簒奪を謀り英仏にまたがるアンジュー帝国を目指す英王ヘンリー2世とアリエノール,その息子たちヘンリーとリチャード獅子心王は,仏王ルイ7世やフィリップ2世を敵としたばかりでなく,南を売り渡したアキテーヌに対しての恨みも買っていました。つまり,彼らのライバルが終始トゥールーズ伯であったように,地中海を背後とする南仏と大西洋と海峡に面した北仏の戦いでもあったのです。その南の武人に戦争詩人と評されたベルトラン・ド・ボルンがいました。 | 彼には40あまりの詩歌と数多くの評伝(ヴィダス[伝記]とラツォス[解題])が残され,あるヴィダに曰く,「りっぱな騎士であり,有能な戦士であり,よき恋人であり,またすぐれたトルバドゥールであった。また博学で話上手でもあった。不運と幸運を整える術も十分心得ていた。彼は,自分が望む時に,ヘンリー王とその子息を思いのままにした。しかも彼は常に,父と子と兄弟が,互いに反目していることを望んでいた。またフランス王とイギリス王が反目していることも常に望んだ。そして,彼らが平和でいたり,休戦をしていると,彼は直ちにシルヴェンテス(政治詩)によってその平和を乱し,彼らのおのおのがその平和によって,如何に面目を失っているかを示そうと努めるのであった。そのために彼は,そこから大きな利益を得たし大きな禍を招いたのである」(中内克昌氏訳)。 1140年頃生まれのベルトランは13世紀初頭に没します。彼のシルヴェンテスが書き残されるのは13世紀中頃以降で,それまでは彼を語り伝えていたジョングルールが,その詩歌を歌う際に語られていたプロローグが評伝の出所であるといわれています。とすれば極めて政治的な話でしょう。トルバドゥール評伝の主人公たちはオック語圏すなわち「南」,そしてこの文芸は13世紀にはいるとイタリアからスペインに伝播しますが,北に伝播したとされるトルヴェールの詩歌はまとまった評伝を持たず,物語(ロマン)に書き残されるのみです。歴史の証言として,情報の伝達者,いやプロパガンダの喧伝者としてのジョングルールの役割を感じませんか。 時代が下り19世紀になると,トルバドゥールやトルヴェール,ミンネジンガーといった宮廷歌人は,国民国家の言語文化の遺産としてロマン主義により復興されます。彼らは伝説化され,史実と物語の間でその実態は混沌とするのです。曰く「山野や森,聖地にいたるまで漂泊し,城館を訪れ,愛に身を捧げ歌う吟遊の貴種,流転の詩人」と。一方,卑賤の身とされていく芸人ゆえの運命でしょうか,伝えた者の評価と歴史はかき消されてしまいます。 今日ではジョングルールは,仮想ゲームの世界に「冒険を続け主人公たちを,時に導き,時に影に隠れながら見守り,あるいは過酷な選択を迫る謎の吟遊詩人」(『Romancing SaGa Minstrel Song』)として登場し,その語りが物語を解く鍵と謳われます。果たして彼らは歴史を解く鍵も提供してくれているのでしょうか。 |

|

紀元後20世紀後半におけるギリシアに対する日本の侵略?

高橋 裕子 |

|

1997年某日,ギリシアは南アッティカ,ラヴリオでのことである。発掘調査の休憩時間に話しがはずみ,いつしか他民族の侵入や侵略という話題になった。確かにギリシアの歴史はそのような出来事の繰り返しであった。ほぼ400年にわたるトルコの支配は言うに及ばず,20世紀におけるイタリアやドイツの侵攻は未だ人々の記憶に新しい。古代においてはローマ帝国,そして一昔前まではミケーネ文化を崩壊せしめたのはドーリス人による侵略という説が最有力であった。 イギリス人が自国の例をひとしきり語り終えたあと,あるギリシア人がこんなことを言い出した。「今アテネの町がそのままの状態で埋まったとしたら,何千年かあとにそれを掘り起こす考古学者は20世紀後半にギリシアが日本に侵略されたと思うんじゃないのかな。だってアテネ中日本製の車と電気製品でいっぱいなのだから」爆笑という賛辞を得て,彼はご満悦であった。 冗談はさておき,物質資料の扱いは本当に難しい。遺物の年代や生産地など基本的なデータが議論になることもあれば,その歴史的コンテクストや解釈に悩まされることもある。さらには真贋が問題となることもある。2000年にわが国で発覚した旧石器遺跡の捏造事件や,人骨と類人猿の骨を組み合わせて贋造された科学史上悪名高いイギリスのピルトダウン事件のように意図的なものは言語道断であるが,時には誠実な研究者が知らず知らずのうちに思いもかけない誤りを犯してしまうこともある。 アッティカのヴァリ近郊にラスリザ(Lathouriza)という遺跡がある。後期幾何学文様期から前古典期にかけての住居址で,第二次世界大戦前夜にギリシア人の研究者によって発掘された。その後戦争が勃発,きちんとした報告がなされないまま数十年が経過した。1970年代 | に入ってこの遺跡に関心を抱いたドイツ人研究者が実地検分を行い,1985年には平面図ともどもこの遺跡に関する著作を発表する。そしてその図面では,遺跡全体がぐるりと周壁で囲まれていた。 ところがこの図面を批判する人物が現れた。初期鉄器時代における建築遺構の第一人者であるA.マザラキス・アイニアンである。かねてより批判を記していた氏は,1995年にはこの遺跡に焦点を当てた論文を発表する。何とそこには,この遺跡の周壁は古代のものではなく,最初に発掘した人たちが遺跡を守るために1939年に造ったものであるということが,調査日誌からの引用ともども明確に記されていた。 現在のように金属製のフェンスではなくその場で手に入る石を積み重ねて防護壁が造られたため,古代のものと判別が難しかったのであろう。とりわけ初期鉄器時代の遺構は,古典期のように大きな切石がしっかりと組まれているわけではなく,造りが簡素である。オリーブ畑を仕切る現代の石壁と大差がない。 一生懸命に遺構を測量し図面や詳細なコメントを発表したドイツ人の研究者は,自らの誤りを決定的に明らかにする論文を一体どのような気持ちで読んだことであろう。それ以前から批判が公にされていたとはいえ,やはり内心忸怩たる思いであったのではないか。マザラキス・アイニアンは論文の末尾に調査日誌を閲覧していないドイツ人研究者を気づかうコメントを記しているが,それでも当人にしてみれば多少なりとも注意が足りなかったという後悔の念が頭をよぎらざるを得ないのではないか。 物質資料の扱いは容易ではない。何よりも深い知識と細心の注意が必要である。他山の石を自らに生かしたい。 |

|

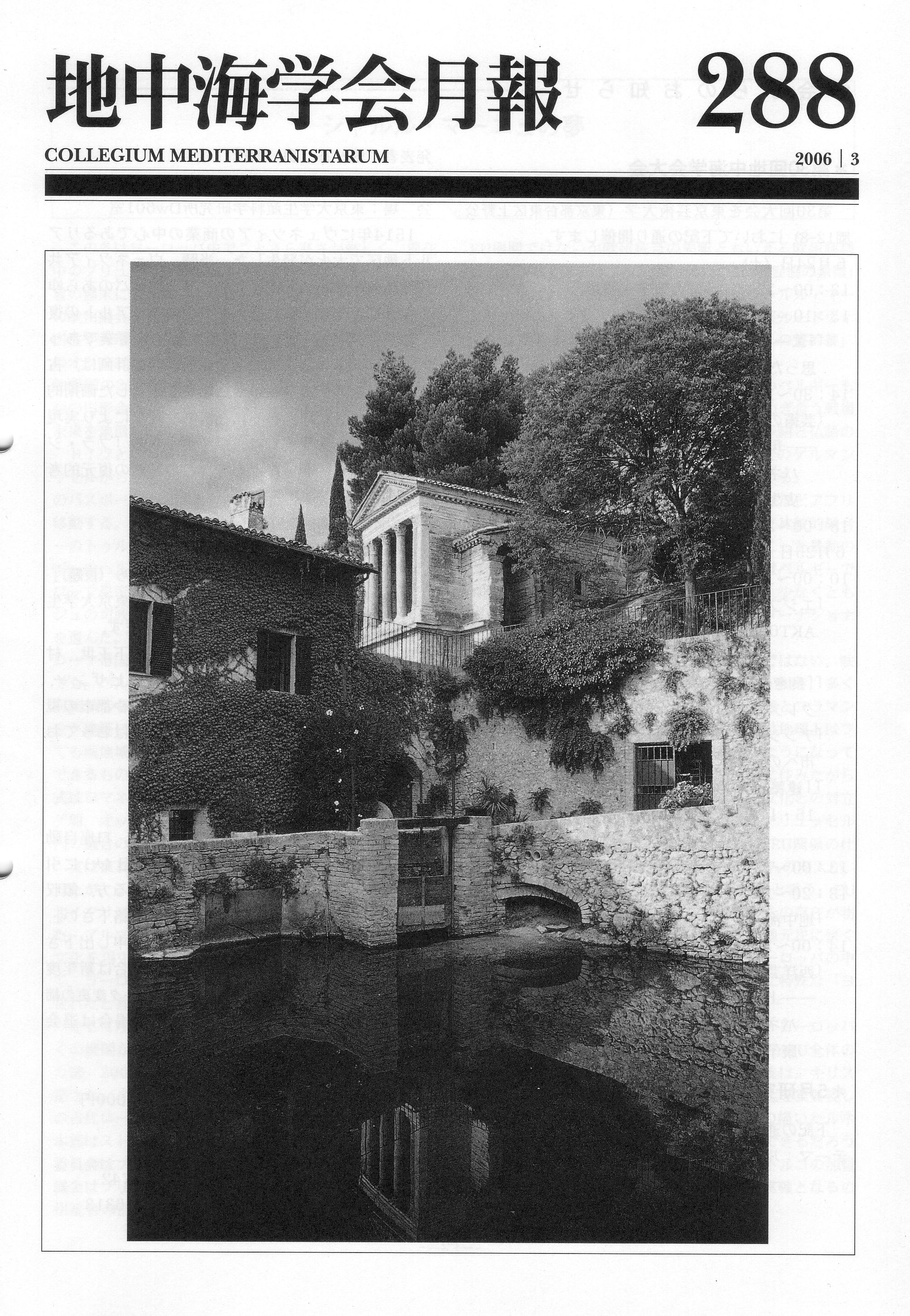

表紙説明

旅路 地中海20:スポレート近郊,クリトゥムヌスの神殿/飛ヶ谷 潤一郎

|

現代のわれわれが,飛行機や特急電車で点と点を結ぶようにイタリアを旅行しても,「すべての道はローマに通じる」ということわざの実感はわいてこないだろう。けれども,かつての街道を自動車などでのんびりと走るゆとりがあるなら,道端に点在する遺跡によって,その名残を実感できるかもしれない。写真の神殿は,スポレート近郊のフラミニア街道沿いにある。この街道は,現在は国道3号とも呼ばれているが,ローマからナルニ,スポレートなどを北上して,アドリア海側のファーノへといたる古代のルートは現在もあまり変わっていない。 クリトゥムヌスに捧げられたこの小さな神殿の現在の姿は,4世紀から5世紀初めの初期キリスト教時代に建てられたもので,サン・サルヴァトーレ聖堂とも呼ばれる。正面から見ると,三角破風,ポルティコ,および基壇をそなえた異教の神殿のようだが,街道に面した背後から見ると,半円形のアプスが突出しており,キリスト教の聖堂に改築されたことがわかる。改築以前の異教の神殿がどのような姿であったのかは定かでないけれども,ウェルギリウスや小プリニウスといった古代の作家たちが賞賛したように,この場所は泉の湧き出る美しい土地として有名であり,別荘などを構えるにはまさに絶好の環境であった。 この場所も中世には廃れてしまったようだが,フラミニア街道はローマとアッシジという二つの有名な巡礼地を結ぶ幹線にあたる。それゆえ,多くの芸術家たちもク | リトゥムヌスの神殿を見ていたはずだが,それを示す証拠はあまりないので,無視して素通りしていたのかもしれない。15世紀のシエナ出身の建築家フランチェスコ・ディ・ジョルジョの素描が,おそらくこの神殿が注目されたことを示す最も初期の資料であるが,彼の建築作品に,この神殿との明らかな類似性が見られるものはない。しかし,彼よりも一世代前のアルベルティが,ウェルギリウスの故郷マントヴァに設計したサン・セバスティアーノ聖堂は,この神殿を参考にしたものと考えられる。というのも,彼は上述のような古代の文献にも精通していたからである。クリトゥムヌスの神殿の再発見は,アルベルティから始まったといってよいだろう。 16世紀にヴィチェンツァで主に活躍したパラーディオは,ローマを5回訪れた。彼の『建築四書』には,この神殿やアッシジのミネルウァ神殿の図面が描かれているので,彼も一度はフラミニア街道を通ったことがわかる。彼はしばしばヴィッラに古代神殿の正面を設けたが,どの神殿を手本としたのかを特定することは難しい。しかし,ブレンタ川沿いのメストレ近郊のヴィッラ・フォスカリ「ラ・マルコンテンタ」は,柱頭の形は異なるものの,水辺という立地条件および階段の配置という点で,クリトゥムヌスの神殿を手本としたことは間違いない。また,実現しなかったヴェネツィアのリアルト橋計画でも,この神殿が参照されている。この計画も,水辺にそびえ立つ神殿というテーマに基づいている。 |