|

*春期連続講演会 春期連続講演会を2月25日から3月25日までの毎土曜日(全5回),ブリヂストン美術館(東京都中央区京橋1-10-1 Tel 03-3563-0241)において開催します。テーマおよび講演者は下記の通りです。各回とも,開場は午後1時30分,開講は2時,聴講料は400円,定員は130名(先着順,美術館にて前売券購入可。混雑が予想されますので,前売券の購入をお勧めします)です。 「地中海の祝祭空間」 2月25日 広場で生まれたルネサンス 樺山 紘一氏 3月4日 トルコ都市空間にみる祝祭の場 一イスタンブルとギョイヌック 鶴田 佳子氏 3月11日 ベネツィアの祝祭の舞台 陣内 秀信氏 3月18日 中世シチリア王の戴冠式 一パレルモの王宮と大聖堂 高山 博氏 3月25日 古代ギリシアの祝祭を彩(いろど)る美術 篠塚 千恵子氏 *「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集 地中海学会では第11回「地中海学会ヘレンド賞」(第10回受賞者:深見奈緒子・宮下規久朗両氏)の候補者を募集します。受賞者(1名)には賞状と副賞(50万円)が授与されます。授賞式は第30回大会において行なう予定です。申請用紙は事務局へご請求ください。 地中海学会ヘレンド賞 一,地中海学会は,その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。 二,本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。 本賞は,原則として会員を対象とする。 三,本賞の受賞者は,常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し,その業績審査に必要な選考小委員会を設け,その審議をうけて受賞者を決定する。 |

募集要項 自薦他薦を問わない。 受付期間:2006年1月10日(火)〜2月13日(月) 応募用紙:学会規定の用紙を使用する。 *第30回地中海学会大会 第30回地中海学会大会を2006年6月24日,25日(土,日)の二日間,東京芸術大学(東京都台東区上野公園12-8)において開催します。大会研究発表募集 本大会の研究発表を募集します。発表を希望する方は2006年2月10日(金)までに発表概要(1,000字程度)を添えて事務局へお申し込みください。発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には月報284号(11月)に同封して振込用紙をお送りしました。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡ください。振込時の控えをもって領収証に代えさせていただいておりますが,学会発行の領収証を必要とされる方は,事務局へお申し出下さい。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2006 年度会費からの適用分です)。 今年度(2005年度)手続きをされていない方および今年度入会された方には「口座振替依頼書」を月報284号(11月)に同封してお送り致しました。「口座振替依頼書」(3枚目は申込人の控え)の提出期限は2月20日(月),口座引落し日は4月24日(月)です。詳細は「口座振替依頼書」に添付の「会費口座引落についてのお願い」をご参照下さい。 |

|

秋期連続講演会「地中海都市めぐりシリーズーその芸術と文化」講演要旨

アルジェリア女性作家たちから見た«アルジェの女たち» 石川 清子 |

|

かつてフランスの植民地であった北アフリカのモロッコ,アルジェリア,チュニジアは,フランスのみならず西欧諸国から訪れた多くの画家に多様なモチーフを提供した。画家たちの現地滞在は,資料に依拠し想像で描かれていたオダリスク絵画の系譜にも影響を及ぼし,なかでもドラクロワの«居室のなかのアルジェの女たち»(1834)は、衣装や小道具の正確な記録と革新的な色づかいゆえに一つの転換点をなす作品と言える。この絵を含むオリエンタリズム絵画における男性中心主義的,植民地主義的視線については既に多くが論じられている。ここでは,北アフリカ出身のフランス語で執筆する現代女性作家及び芸術家の作品をとおして,絵の中の女性たちの後裔でもある彼女たちはこの絵をどのように解釈し,どのように自己の創作に反映させているか,地中海を挟んだかつての支配者と被支配者の対話のさまを考察する。 1832年,外交使節団の随員としてモロッコを訪問したドラクロワはアルジェに4日間立ち寄り,念願だった女性たちの居室ハーレムへの立入りを果たした。2年後に完成する作品ではスケッチとは異なり女性たちの受動性が強調され,画面全体には物憂い哀愁が漂う。1849年には同名の絵がもう一枚描かれている。«アルジェの女たち»を「世界で一番美しい絵」と評したルノワールはオダリスク風の女性像を数多く描き,自身もアルジェに滞在し(1881,1882),女性,風景,風俗を画材にした。晩年のルノワールと親交があったマチスは,アルジェリアのビスクラ(1906)、モロッコのタンジェ(1911,1912)を訪れ北アフリカの光と色彩に魅了されるが,イスラーム芸術自体がマチスの創作に大きな影響を与えている。1920年代,二一ス時代のマチスはオダリスク像を集中的に制作する。1954年12月,マチス没の知らせをきっかけに,ピカソは«アルジェの女たち»に想を得た連作を開始し,オリエントへの興味を示唆したマチスへのオマージュとしている。 ドラクロワの傑作はこのように直接的,間接的に西欧近現代絵画史の縦糸を紡いでいるが,現代北アフリカの女性作家や芸術家にとっても参照すべき無視できない作品になっている。ノーベル文学賞候補にもなったアシア・ジェバール(1936〜)は,この絵と同じ題の短編集『居室のなかのアルジェの女たち』(1980)を著わし、今日のアルジェリア女性の多様な生き様を提示する。ド |

ラクロワの悲しげなモデルと違って彼女たちは活発に社会参加する。しかし,男性社会からの抑圧は依然存在し, 独立戦争(1954〜1962)の傷もまだ癒えていない。ジェバールは後書きでドラクロワの作品を詳細に考察し, ハーレムの女性を見る植民地支配者の男性の視線をアルジェリア社会の男性の視線にずらし,男女間のコミュニケーションの断絶を浮き彫りにする。さらに、ピカソの«アルジェの女たち»が描く女性たちの裸体の快活さに母国の女性の自由を想像する。 アルジェリア人の父とフランス人の母をもつレイラ・セッバール(1941〜)は小説『シェラザード,17歳,髪は褐色の巻毛,眼は緑色』(1982)とそれに続く三部作で,パリに生きるアルジェリア移民二世の少女の眼を借りてドラクロワやマチス,シャセリオーら一連のオダリスク絵画を検証する。主人公は西欧男性が作りあげたオリエントの女性像を打ち破りながら自らのアイデンテイティを獲得し,いわば«アルジェの女たち»を現代風に描き変えてオリエンタリズム絵画を脱構築していく。マチスの«赤いキュロットのオダリスク»はセッバールの小説のなかで重要な役割を果たすが,これとは別に1921年に描かれたこの絵に言及する北アフリカの女性がいる。モロッコのフェミニスト,ファーティマ・メルニースィー(1940〜)は評論『ハーレムと西欧』(2001)のなかで,マチスら西欧男性が相変わらず半裸のハーレムの女性を描く一方,オスマン帝国はケマル・アタチュルクの下に1923年,トルコ共和国として再生し女性の自由が実現していったことに注目しながら,イスラーム社会の変化と西欧の認識の隔たりを指摘する。 視覚芸術でも«アルジェの女たち»は援用されている。アルジェリア出身のアーチスト,フーリア・ニアティ(1948〜)はドラクロワの4人の女性の構図をそのまま用いて,独立戦争時に拷問を受けた4人のアルジェリア女性像をインスタレーションにする。 『拷問にノ一』(1982)と題されたこの作品は,ドラクロワが作り上げた幻想的世界と約120年後に同じアルジェの女たちが経験する生々しい現実を批評的に対比する。 «アルジェの女たち»をはじめとするオダリスク絵画は北アフリカの女性作家や芸術家に重要な創作の契機を与えている。これらの絵は彼女たちを挑発し刺激し,それに応答することが創作という営為となっている。 |

|

「プラート美術の至宝」を日本に迎えて

金原 由紀子 |

|

美術史を研究する者にとって,自分の研究テーマに関係する展覧会に携われるほど幸せなことはないだろう。2005年,これまでの研究成果を出版し,その内容を企画の一部とする展覧会に関わるという,信じられないような幸運に私は恵まれた。 フィレンツェから北西に17kmほど離れた揚所に,プラートという町がある。古くから繊維産業で知られるが, 訪れる観光客はきわめて少ない。私がこのプラートに初めて足を運んだのは,大学院修士課程に在学中の1991年10月だった。熱意をもって取り組める研究対象を求めて北部・中部イタリアをさまよい歩いた末,ひっそりと静まりかえったプラートの町で,フィリッポ・リッピの壁画と出会うことになる。プラート大聖堂の主要礼拝堂でリッピの繊細な線と人間的なドラマに魅せられたこの時から,私のプラート通いが始まった。アニョロ・ガッディ,ドナテッロ,フィリッポ・リッピといった,大聖堂内の中世末から初期ルネサンスの作品調査を進めるうち,プラート出身の美術家がほとんど存在しなかったこと,これらすべての作品がプラートで最も重要な聖遺物と何らかの関わりを持つことに気づいた。それが,聖母マリアが被昇天する際に使徒トマスに与えたと伝えられる腰帯,いわゆる「聖帯」である。1996〜98年のフィレンツェ留学中は,12世紀後半にプラート市民が大聖堂に寄進したとされる「聖帯」の伝説や,聖帯崇拝の様相を明らかにすることに時間を費やした。 イタリア・ルネサンス美術研究において郡市をテーマとする場合,フィレンツェ,ヴェネツィア,シエナなどの美術制作の「中心」を論じるのが一般的である。ところが,プラートは「都市(チッタ)」でもなければ,独自の美術様式を持つわけでもなく,フィレンツェの「周縁」に過ぎなかった。プラート大聖堂に残る絵画・彫刻作品のほとんどは,フィレンツェの美術家が制作したものである。「プラート美術」なるものは果たして存在するのか,という根本的な問いへの答えを探り当てねばならなかった。その手掛かりとなったのが,大聖堂内に13世紀以降繰り返し造形化された«聖母被昇天と使徒トマスへの聖帯の授与»の主題である。中部イタリアで特に好まれたこの主題は,プラートでは同地の伝説に基づく独自の図像で表現された。13〜15世紀のトスカーナ地方の危機的な政治情勢に注目すると,この図像は単 |

に聖遺物の正統性を主張するにとどまらない。強国フィレンツェの隣に位置する小都市プラートが,都市国家としての生き残りを賭けて,聖帯を都市の象徴として政治利用していくという構図が浮かび上がった。 多くの先生方や友人たちのご教示,助言,励ましに支えられ,十数年に及ぶプラート研究の成果は,2005年1月に中央公論美術出版より『プラートの美術と聖帯崇拝一都市の象徴としての聖遺物』として出版することができた。これだけでもプラートの聖帯のご加護を実感するには充分だったのだが,聖帯の「奇蹟」はそれにとどまらなかった。かねてから準備中と漏れ聞いていた「プラート美術の至宝展一フィレンツェに挑戦した都市の物語」(損保ジャパン東郷青児美術館2005年9/10〜10/23,岐阜県美術館2005年11/3〜12/25,ひろしま美術館2006年1/3〜2/19)をお手伝いさせていただく機会を得たのである。本展覧会は,プラート市立美術館の収蔵品を中心に,プラートの14〜18世紀の美術の流れを紹介するものである。暫定的な出品作品リストを2004年の暮れに受け取った時,思わず目を疑った。これまで繰り返し考察を重ねてきたベルナルド・ダッディの«聖帯伝説»のプレデッラや,フィリッポ・リッピの祭壇画«身につけた聖帯を使徒トマスに授ける聖母»が含まれていたからである。 一連の展覧会準備で最も興奮を覚えたのは,プラートから到着した作品の開梱・展示作業であった。頑丈な木箱が手早く開梱され、何度となくプラートで見てきた作品が次々と姿を現した。そのクライマックスは,本展の目玉作品であるフィリッポ・リッピの祭壇画である。ひときわ大きな木箱を開けてウレタン材を取り除くと,白い薄様紙の下から,テンペラ画に特有のつややかな光沢のある画面が姿を見せた。清らかな美しさをたたえた聖女マルゲリータ,聖母から緑色の聖帯を受け取る若々しい使徒トマス。透明な絵具の下に透けて見える下書きの線,リッピの息づかいが聞こえてくるかのような筆の跡。全身の血液が沸騰して,毛穴という毛穴から湯気が出るようなあの興奮は,一生忘れることはないだろう。それから3日間,展示作業を邪魔しないように気を配りながら,リッピ父子,ウッチェッロ,アニョロ・ガッディらの作品の傍らで至福の時を過ごした。プラート美術の研究を続けて十数年,自ら聖帯の奇蹟の証人となった。 |

|

フラ・アンジェリコにみる『祈禱指南』の範例

伊藤 淳 |

|

修道士の祈りには,各会派によりその特徴が異なるが, ドメニコ修道会は模範的祈禱形式を創設者の聖ドミニクス(1170〜1221年)のそれに依拠している。同修道会では早くからロザリオを使った,聖母マリアに対する祈りが考案される一方,キリストに対する祈りとして『祈禱指南(De modo orandi)』が模範的な祈りとして伝えられている。ロザリオが一般信徒を対象としたのに対して,『祈禱指南』は修道士,特に見習い期間中の修練士にとって基本的なテキストであった。この祈禱書は聖ドミニクスが祈りを捧げている身振りや姿勢を同僚の修道士が記したもので,九つの祈禱タイプから成立しており,13世紀中頃におそらくボローニャで制作,その後イタリアやスペインの同修道院でコピーされ,15世紀まで使用されていた。各祈禱とその身振りの関係は,(1)崇敬一腰を直角に折り曲げて深々と頭を垂れる,(2)謙譲一床に体を密着させて平伏する,(3)悔俊一自ら鞭打ちをする,(4)執り成し一脆きの反復をする,(5)瞑想一両手を胸の前に広げ,または胸の前で閉じて直立する,(6)懇願一両手をいっぱいに広げて直立する,(7) 法悦一両手を合わせて頭上に差し出して直立する,(8) 想起一拝読する,(9)伝道一異国へ旅に出て会話をする,となっている。これらの祈りは動作形式が異なるものの,修道士の外的姿勢を定型化することによって内なる信仰意識をキリストに近づけようとする点で一貫しており,中世におけるドメニコ会の修道士にとって創設者の精神を踏襲する貴重なお手本となっていた。 この祈禱タイプの範例を,フィレンツェのサン・マルコ修道院で見ることが出来る。この有名な修道院は,説教者兄弟修道会の創設当初に回帰することを目指した厳修派に属し,フィエーゾレのサン・ドメニコ修道院の分院であったが,コジモ・デ・メディチの全面的な援助のもとミケロッツォによって改築が進められ,1443年に献堂式の挙行,1445年に分離独立した。その間,修道院長のアントニーノは修道院改築と平行して,サン・ドメニコ修道院の画僧であったフラ・アンジェリコ(1387/1400〜1445年)に僧房と参事会室,回廊の壁画装飾を依頼した。そこでフラ・アンジェリコは,『祈禱指南』の中で聖ドミニクスが示している身振りを通した祈りを描いている。 2階の廊下には有名な«受胎告知»を含む3点の壁画 |

と現在44の僧房がある。僧房は単に修道士が寝起きする場だけでなく,厳粛な勉学や祈りの場であり,特に静寂が求められるよう会則(Le Costituzioni dell'Ordine domenicano)に規定されており,各僧房には祈りと瞑想の場に適応したテーマが描かれている。この一連の壁画は,1440年から中断期間も含め1445年頃までに完成されたようで,南側に面する第15房から第21房には修練士が居住し,統一した主題である«礫刑と聖ドミニクス»を基本的祈りとして学ぶようになっている。これらの僧房で顕著な祈藤の範例を挙げれば,第2房の«ピエタ»,第4房の«礫刑と諸聖人»,第9房の«聖母の戴冠»,第21房の«礫刑と聖ドミニクス»,第29房の«礫刑と聖母と殉教者ペテロ»といった場面において,聖者が胸の前に両手を広げる「瞑想」のポーズをし,また第37房の«礫刑と諸聖人»は,聖ドミニクスが両手を広げる「懇願」の祈りと「拝読」する聖トマス・アクィナスの祈り,第40房の«礫刑と聖ドミニクス»では地面に平伏する「謙譲」の祈りが明確に示されている。第20房では,聖ドミニクスが上半身裸になり,自ら鞭打ちをして礫刑のイエスを「悔俊」の姿で想起している。 さらに,修道院内の壁画だけでなく,同美術館に所蔵されているフラ・アンジェリコの板絵作品にも目を向けた場合,こうした祈りの反映を読み取ることも可能であろう。«十字架降下»(1435〜40年)では,キリストの体には鞭打たれた傷が刻み込まれている。致命傷である脇腹の傷は説明程度の表現であるのに対し,鞭打ちによるそれは隅々までも丹念に刻み込まれている。さらに«ピエタ»(1441年頃)にも同様な鞭打ちの傷がはっきりと確認できる。特にドメニコ会厳修派では,自ら鞭打ちをする「悔俊」を必要不可欠な日課として復活させ,これを描いたフラ・アンジェリコも同様な鞭打ちの日課を行っていたと思われ,こうした板絵作品にも聖ドミニクスが実践した祈りが反映されていると考えるのも決して不自然なことではないであろう。サン・マルコ修道院における壁画の祈禧形式は近年研究されてきているが,板絵作品も含めたフラ・アンジェリコの全作品に対しても,修道院生活と信仰的ヴィジョンとの関係を洗い直し,今一層深く研究される余地もあると思われる。 |

|

オルフェウスの国籍

早坂 由美子 |

|

2005年3月,ブルガリアのメディアを賑わせた一人の男がいた。ギリシア神話に登場するかの有名な詩人であり音楽家オルフェウスその人である(ブルガリア語ではオルフェイ)。事の発端はギリシアのとある場所が掲げた「オルフェウスの国へようこそ」という観光用宣伝コピーである。ブルガリアのメディアは,オルフェウスはギリシア人ではないと応戦し,ブルガリアの文化観光大臣までコメントを迫られる事態に発展した。エウリュディケとの悲恋やアルゴナウタイの一員として知名度の高いオルフェウスをギリシアに独り占めされてはならないと躍起になったのであった。 通説ではオルフェウスはトラキア人であるとされている。トラキア地方とは現在のブルガリア南部,ギリシア北東部の一部,トルコのヨーロッパ側に広がる一帯を指す。その中でもロドピ地方はオルフェウスと関係が深い。ロドピ地方はトラキア地方西部に位置し,約八割がブルガリア,二割がギリシアに属する。トラキア人は紀元前3000年頃にバルカン半島へと移動してきたが,その名を歴史に現すのは紀元前6世紀である。 2005年3月16日付のブルガリアの全国紙の記事は終始オルフェウスがトラキア人であることを主張するが,その要点を列挙すると以下のようになる。 青銅器時代の終わり頃のロドピ地方にオルフェウスという名の偉大な王が存在していたと思われ,その王国は西南トラキアのエーゲ海の辺り,特にロドピ地方に位置していた。紀元前6世紀から紀元前4世紀の古代ギリシアの作家たちがオルフェウスをトラキア人として記述していることも重要である。例えば歴史家ディオドルスによれば,ディオニュソスがトラキアの王リュクルゴスと敵対した際,オルフェウスの祖父はディオニュソスを助けた感謝のしるしに土地を授けられている。エウリピデスは『アルケスティス』の中で詩人の言葉を保持していたトラキアのディオニュソスの神域について語っている。コノンは,オルフェウスはマケドニアとオドリュシア(紀元前5世紀から紀元前3世紀に現エディルネの辺りに存在したオドリュシア王国を指す)の土地に君臨したと言う。オルフェウスはロドピの生まれである,と『エドニ』の中でも語られている。また前6世紀末の赤絵式陶器では,オルフェウスとともに描かれている人物がトラキア人の服装である多彩色の頭巾付き外套にきつ |

ねの皮の帽子を被り,トラキア式の槍を持っている。オルフェウスはディオニュソスの祭りで狂乱したトラキア人の女性たちによって八つ裂きにされ,その後,彼の頭部と竪琴はマリッツァ川(エブロス川)に投げ込まれ, 川の流れにのってエーゲ海へと入り,レスボス島まで辿り着く。 以上の事柄を並べた後,紙面はオルフェウスの頭部が川の流れにのってエーゲ海へと運ばれたことを以って, そして彼にまつわる他の伝説も考慮して,オルフェウスのトラキア起源とヘレニズムへの継承とが共存していると繋いでいる。頭部が投げ込まれたとされるエブロス川はブルガリアではマリッツァ川という名であり,ブルガリア南部の都市プロヴディフを通り,ギリシアに入った後にエーゲ海へと注ぐ。つまり現在,両国は一本の川を共有するが為に伝説をも共有することになっている。また,トラキア人が文字を持たなかったためにオルフェウスがギリシア神話の中に確固たる位置を占めるようになったと紙面は付け加えており,ここではオルフェウスが実在した人物であるのか,それとも純粋に神話上の登場人物であるのかも一つの焦点になってくる。 今回のブルガリアの反応は,ロドピ地方東部に位置するタトゥルの遺跡によるところが大きい。遺跡は祭壇と井戸を備えた過去の聖域であり,紀元前19 世紀から本格的な使用が始まったと見られる。2004,5 年に本格的な調査が行われ,祭壇の周囲からはワイン用の陶器と生贄のものと思われる無数の骨が発見された。遺跡にはトラキア人の霊廟と推測される建造物も残されており,もしそれが事実であれば地上に保存されたものとしては初めてのトラキア人の霊廟となる。また,この遺跡をオルフェウスの神域とする説が出ており,ブルガリア側からするとこの気運に水を差されたというところだろうか。紙面では,今回のギリシアの言動はこうした近年のブルガリアの考古学の成果によっていると批判している。 最終的にオルフェウスはバルカン半島全体の英雄であるという些か強引であり無難な結論で論争は一応の決着を見た。バルカン半島はその広くはない土地の中に多くの国家と民族を有し,国境も目まぐるしく変わってきた場所であるが故に,神話上の人物も度々その国籍を問われるのである。 |

|

ラヴェンナの「沈下」

小森谷 慶子 |

|

久しぶりにラヴェンナを再訪し,新たな認識を得た。周知のように,ラヴェンナでは古代のモニュメントが地中に没している。これまでは,ローマの場合のように, 河川の氾濫などによって土砂が積もり,周囲の路面が高くなったのだろうと思っていたのだが,今回の旅で,それは沈下Subsidenzaによるものだとわかった。もともとラヴェンナは,ポー川の河口部に形成されたデルタ地帯の沼沢地に浮かぶ小島の集まりであったので,地上に重い建物が建つとその部分の地面が沈下し,床が海面と同じ高さにまで沈むと地下水が滲み出してくる。そこで,さらに高い所に新たな床をつくり直すということを行なってきたのである。 ラヴェンナには,初代ローマ皇帝アウグストゥスによって,ポー川から運河が引き込まれ,艦隊(クラッシス) のために大がかりな軍港が建設された。そして,蛮族の脅威にさらされた帝政末期の5世紀初頭,防衛上の理由からその首都はメディオラヌム(現ミラノ)からここに移された。当時の宮廷が置かれたのは,軍港よりも5キロメートルほど北であった。その周辺が現在の旧市街である。ネオン洗礼堂と呼ばれるカテドラル付属の洗礼堂や,ガッラ・プラキディアの霊廟と呼ばれるモニュメントがこの時代に建てられた。前者は,外から見ただけでも沈下が明らかであり,実際既に約3メートルも沈んでいる。またガッラ・プラキディアの霊廟は,初めて訪れた時,ずいぶん天井が低いと感じたものであるが,こちらも1.5メートルほど沈下しており,床が上がったため, 薄暗くて小さな堂内の壁面と天井を覆う色彩のみごとなモザイクが,手で触れることができるほど間近に見える。同時期のモニュメントに,もうひとつ面白いものがある。ダンテの墓の後ろに建つ教会堂である。やはり5世紀半ば,十二使徒のために創建された後,10世紀に再建され,13世紀以降はフランチェスコ会の聖堂となっている。その後陣のクリプタには創建当初のモザイク床が残っており(約3メートルの沈下),覗き込むと,何とそこには1.5メートルほどの深さの地下水が惨出して溜まっている。金魚が飼われていることから,それは真水だと知れる。 西ローマ帝国が滅びた後,束ゴート族のテオドリック王のもとでも首都であったラヴェンナには,アリウス派洗礼堂などのモニュメントが建設された。 |

これも2メートル以上沈下している。サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂(オドアケルに勝利した後,テオドリック王が救い主のために奉献したものだが,幾多の改装と改称を経ている)もしかりで,こちらは1.6メートル沈下しており,現在の床は後世にバロック様式で改築された時代のものである。郊外に建つ同王の重い総石づくり(屋根だけでも300トン)の墓廟も徐々に沈んでいる。 ビザンツ総督府時代のモザイクで名高いサン・ヴィターレ聖堂(着工は6世紀前半)も沈下の現象を免れることはできなかった。八角形プランの聖堂に至るには,隣接する旧修道院の中庭から階段を下りて行かねばならない。現在の床は,地下水の欅出を防ぐため,16世紀に嵩上げしてつくり直されたものだが,修復によってオリジナルの高さに戻された。排水ポンプが設置されたからである。その時に見つかった6世紀当初の床が,放射状の区劃の2カ所に見られる。より深い窪みに水が溜まっている壁龕は,5世紀前半にさかのぼる古い聖所の遺構である。 郊外のサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂(後陣のモザイクがすばらしい)もやはりビザンツ総督府時代の建立であり,2メートルほど沈下している。この聖堂の近くには,ローマ海軍の軍港があった。それはもはや埋没し,潮の匂いもしないほど海は遠ざかってしまったが,目下発掘が行なわれており,立派な粗面岩の路床や建物の基部を金網ごしに見ることができる。 市中にも,帝政末期からビザンツ総督府時代にかけての豪邸の跡が見つかり,"Domus dei Tappeti di pietra" (石のじゅうたんの家)と称されて近年一般公開されている。1993年の建設工事中に現れたその遺構は1,200 平方メートルに及び,14部屋分のモザイク床をもっていた。また,"Domus del Triclinio"(横臥式食堂の家) という私邸の遺構も公開されている。沈下したラヴェンナの地下にはおそらくこのような古代の遺跡が多々横たわっているのであろう。発掘作業は,地下水の滲出のために困難をきわめているとのことだが,聖堂のモザイクに私邸のモザイクも加わり,久々に訪れたラヴェンナはひじょうに見ごたえがあった。 |

|

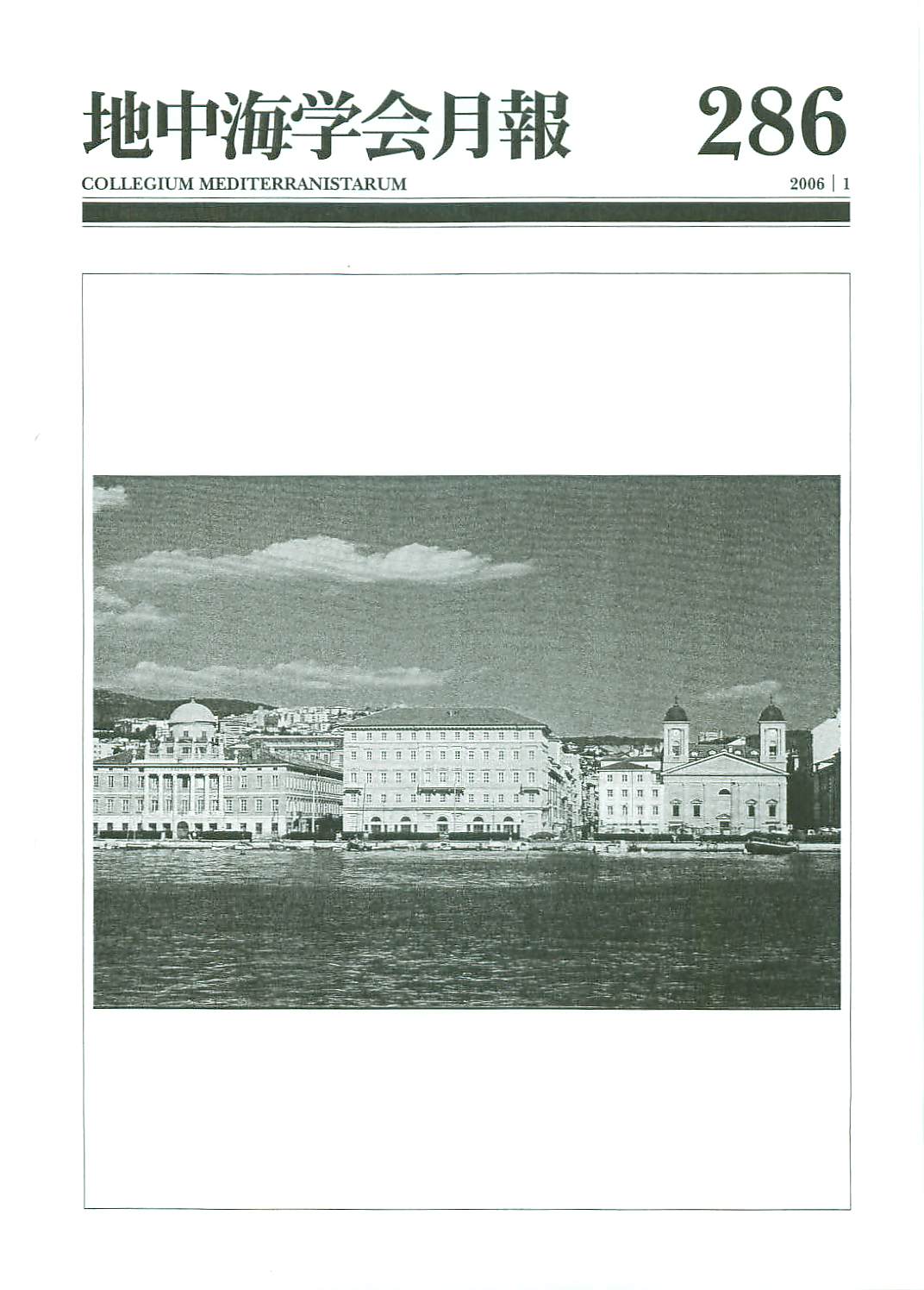

表紙説明

旅路 地中海18:トリエステの海岸通り/深沢 克己

|

昨年(2005年)春はニース大学で3ヶ月あまり講義をして疲れたので,休養もかねてイタリアからオーストリアとチェコまで旅行することにした。各地のホテルは事前に予約し,移動には列車を利用して,ジェノヴァからフィレンツェ,シエナ,ヴェネツィアをへてトリエステに足をのばした。とくに事故もない快適な旅だったが, ヴェネツィアからトリエステに向かう列車のなかでは少し不安になった。地図で見ると近そうなので,すぐに着くだろうと気楽に考えていたら,予想したよりずっと長旅で,途中でほかの乗客はどんどんいなくなり,到着時刻を周囲の人にたずねようにも,フランス語も英語も話せる人がいなかった。やがて寂しい車内に夕暮れがせまり,列車が平坦な田園地帯を去って森におおわれた山中に突入するころになると,まるで自分が世界のはてまで連れていかれそうな気がして心細くなった。真夜中のトリエステ空港に降り立った須賀敦子さんの心境が,少しわかったように思えた。 到着したトリエステの町は,ヴェネツィアとちがって観光客もまばらで,なんだか静かすぎる印象をあたえると同時に,イタリア銀行や旧ロイド商会本部やアドリア海保険組合の巨大な建物をながめていると,ここが商業と金融の中心地であることが実感される。トリエステの経済成長は,ハプスブルク朝オーストリアの支配下,1719年に自由港に指定され,その後マリア=テレジア |

治世下に基盤整備がなされた時期にさかのぼるが,その発展の担い手はほとんど外来人であり,イタリア,バルカン,ドイツ,イギリスなど各地から商人が集まった。なかでもギリシア人は有力で,モレア,マケドニア,イオニア諸島などから移住して一代で財産を築く例も多かった。マリア=テレジアは,彼ら東方正教徒に信仰の自由をあたえて,来住を奨励したのである。 写真はモーロ・アウダーチェの突堤から,旧港の海岸通りを眺望している。中央の旧市庁舎をはさんで,右側にギリシア正教のサン・ニコロ教会,左側にギリシア商人デメトリオ・カルキオティの邸宅がならぷ。いずれも18世紀末から19世紀初頭にかけて建設され,この港町でギリシア人のしめた経済的・社会的地位をよく表現する。モレア出身のカルキオティは1775年にトリエステに移住し,はじめは細々と商売をいとなんだが,やがてレヴァント貿易で巨富を築き,イオニア式円柱と彫像で飾られた正面部のうえに,銅製の円屋根のそびえる豪邸を建設した。この邸宅の左側はマリア=テレジアの掘削させた運河(カナレ・グランデ)に面し,当時は商業・貿易の中心的街区だった。なお運河のやや奥には,セルビア正教会のサン・スピリディオーネ教会もあり,旧市街北側に分布するルター派教会やユダヤ教シナゴーグとともに,この都市の宗教的多元性を証言している。 |