|

*「地中海学会ヘレンド賞」候補者募集 地中海学会では第11回「地中海学会ヘレンド賞」(第10回受賞者:深見奈緒子・宮下規久朗両氏)の候補者を募集します。受賞者(1名)には賞状と副賞(50万円)が授与されます。授賞式は第30回大会において行なう予定です。申請用紙は事務局へご請求ください。 地中海学会ヘレンド賞 一,地中海学会は,その事業の一つとして「地中海学会ヘレンド賞」を設ける。 二,本賞は奨励賞としての性格をもつものとする。本賞は,原則として会員を対象とする。 三,本賞の受賞者は,常任委員会が決定する。常任委員会は本賞の候補者を公募し,その業績審査に必要な選考小委員会を設け,その審議をうけて受賞者を決定する。 募集要項 自薦他薦を間わない。 受付期間:2006年1月10日(火)〜2月13日(月) 応募用紙:学会規定の用紙を使用する。 *第30回地中海学会大会 第30回地中海学会大会を2006年6月24日,25日(土,日)の二日間,東京芸術大学(東京都台東区上野公園12-8)において開催します。 大会研究発表募集 本大会の研究発表を募集します。発表を希望する方は2006年2月10日(金)までに発表概要(1,000字程度)を添えて事務局へお申し込みください。発表時間は質疑応答を含めて一人30分の予定です。 *会費納入のお願い 今年度会費を未納の方には月報284号(11月)に同封して振込用紙をお送りしました。至急お振込みくださいますようお願いします。 ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡ください。振込時の控えをもって領収証に代えさせていただいておりますが,学会発行の領収証を必要とされる方は,事務局へお申し出ください。 会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円 |

振込先:口座名「地中海学会」 郵便振替 OO160-O-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 *会費口座引落について 会費の口座引落にご協力をお願いします(2006年度会費からの適用分です)。 会費口座引落:1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」にて実施しております。今年度手続きをされていない方,今年度(2005年度)入会された方には「口座振替依頼書」を月報284号(11月)に同封してお送り致しました。 会員の方々と事務局にとって下記の通りのメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。 会員のメリット等 振込みのために金融機関へ出向く必要がない。 毎回の振込み手数料が不要。 通帳等に記録が残る。 事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。 「口座振替依頼書」の提出期限: 2006年2月20日(月)(期限厳守をお願いします) 口座引落し日:2006年4月24日(月) 会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とは今回お送りした封筒の宛名右下に記載されている数字です。 お申込人等:「口座名義人」の他に「お申込人(会員名)」等の欄が振替依頼書の2枚目(青色)にありますので,こちらもご記入下さい。 会員用控え:3枚目(黒色)は会員用控えです。 訃報 12月6日,会員の加藤知弘氏(1996年度地中海学会賞受賞)が逝去されました。謹んでご冥福をお祈りします。 事務局冬期休業期間: 2005年12月27日(火)〜2006年1月10日(月) |

|

絵の中の文字

三浦 篤 |

|

今年はシンポジウムや作品・資料調査など,何かと海外出張が多かった。アメリカ,台湾,ロシア,フランスに計7回は,自分では新記録である。疲れをあまり感じないのがかえって恐ろしい。 それで,今はパリに来ている。11月18,19日に開催されたシンポジウム「文字とイメージ,新しいアプローチ」がちょうど終わったところだ。東大駒場のCOE「共生のための哲学」で芸術を扱う第3セクションの活動の一環として,パリ第7大学の「エクリチュール・イメージ研究センター」と共同して行った国際シンポジウムである。美術史や表象文化論,文学研究やエクリチュール研究といった,多様な領域の研究者が集まり,「文字とイメージ」という幅広い問題設定と自らの研究をリンクさせて発表を行い,お互いに刺激を与え合おうという趣旨の催しにほかならない。 例えば,私の場合は専門がフランス近代美術なので,19世紀後半の絵画作品に表された文字の様態について,発表を行った。「絵の中の文字」という視点から,あらためてこの時代の絵画を見直してみるのはなかなか面白かった。書物や手紙,新聞や雑誌,ポスターや看板のように,絵の中に描かれた現実的な物の上に表された文字の場合だけでも,いろいろなパターンがある。さらに,文字の形が明確に識別できない場合,文字の形が識別できても意味がわからない場合,識別できてかつ意味がわかる場合など,ヴァリエーションは多く,それに応じて絵の中で文字が担う意味や機能も異なってくる。 画面上の特権的な文字とも言うべき絵の署名についてはどうか。主要なタイプとしては,絵の中のオブジェに書き込まれたものと,絵画空間と異なる次元で画面の隅に書き入れられたもの(われわれが普通思い浮かべる署名はこれである)の二種類に分かれよう(さらに詳細な分類も可能だがここでは触れない)。ここで面白いのはマネの場合である。«デュレの肖像»や«笛吹き»のように,署名が作者の自己証明の域を越えて,絵画空間の奥行きを示唆するのに貢献している例が見られる。つまり,文字である署名が造形要素のひとつとして,重要な役割を担っているのである。やはりマネの海景画の署名の場合は,現実にはあり得ないことだが,まるで文字が海面を漂っているかのように挿入されると同時に,その形態や色彩が画面の構成要素として巧みに組み込まれている |

例がある。多義性を持った不思議な署名なのである。 絵のタイトルに関しては,肖像画に人物の名前を書き込む作例は昔からあるが,タイトルを画面上に描くのはむしろ例外的であろう。しかし,それを頻繁に行ったのはゴーガンである。また,ゴッホの場合は,モチーフとして本をよく描いているし,日本の漢字を絵の中に挿入した模写作品もある。文字へのこだわりが人一倍強い画家のように思われる。ルネサンス以降の西洋絵画において,原則的にイメージと文字は分離しているのだが,このように19世紀後半には様々な形でイメージと文字が融合し始める。その変貌を促した契機のひとつとして,伝統的にイメージと文字が自由な関係を取り結んでいた日本美術の影響を考慮してもよい,というのが今回の重要な主張であった。 自分の発表の説明が長くなったが,他の方々の発表もそれぞれ特色があって大変刺激になった。扱われた問題を列挙すれば,美術作品を本に掲載する場合の挿図やレイアウトの問題,ベラスケスの«ラス・メニーナス»に関する精神分析学者ラカンの言説,佐伯祐三の絵に頻出するエクリチュールの意味,ホウ・シャオシエンの映画«悲情城市»における文字の役割,欧米の漫画における漢字の使用,さらには日本絵画における文字とイメージの関係,江戸時代における文字絵の様相等々,文字通り多種多彩であった。全体にややまとまりを欠いた感もあったが,こうした境界領域を対象とする研究の場合は必然的にそうなるし,一筋縄では行かない広大な可能性を秘めた研究テーマだということでもある。フランス語のみを使用言語とするきつい二日間ではあったが,何とか無事シンポジウムが終わり,日本側組織者としてはほっとしている。 私としてはとにかく 「絵の中の文字」にこだわったこの一ヶ月間であった。そのためか,どうもこの指向性はすぐには抜けてくれないようだ。シンポジウムのついでに,パリで開催中の展覧会を見たのだが,ともすれば絵に描かれた文字が目につく。ルーブル美術館の「ジロデ」展,グラン・パレの「メランコリー,西洋における天才と狂気」展など,充実した内容であったが,ついつい展示作品の署名や書き込まれた文字の方に惹きつけられる。発見があって面白いのだ。この病気,直るのに少し時間がかかるかもしれない。 |

|

秋期連続講演会「地中海都市めぐりシリーズーその芸術と文化」講演要旨

バルセロナの光と影,ガウディとピカソ 大高 保二郎 |

|

アントニ・ガウディ(1852〜1926)はパブロ・ピカソ(1881〜1973)よりも30歳近く年長である。そのピカソはアンダルシーアの生まれだが,人生において重要で多感な青春時代,10年近く (1895〜1904年,13歳から22歳まで)をバルセロナを舞台として過ごしている。 ピカソが1895年9月21日,郷里マラガから海路でバルセロナに上陸したころ,ガウディのグエイ館(1886 〜1890)はすでに建っていた。ピカソが初のパリ訪問を実現させる1900年,北の丘陵地に壮大なグエイ公園が着工される一方,サグラダ・ファミリア聖堂の"降誕のファサード"はわずかながらその形をなしつつあった。しかしカザ・バッジョの増改築が始まる1904年には, ピカソはバルセロナを離れてパリに定住する。要するに, ピカソのバルセロナ時代とは,ガウディの建築が独創的なその全貌を現わし始め,一般にようやくその意義が認知されるようになり始めたころである。 ピカソはガウディをどのように見ていたのであろうか。 本講演では「ピカソが生きたバルセロナ」,すなわちピカソの目(作品)を通して同時代のバルセロナを,とりわけ"モデルニズム"(Modernisme)と呼ばれた19世紀末から20世紀初頭の転換期,ガウディ建築を主たる対象にして,その芸術運動の明と暗,時代と社会の光と影を概観する。 19世紀後半のカタルーニャはスペインでは唯一,産業革命に比肩しうるような近代化を実現した地方であり,中央スペイン(カスティーリャ)の沈滞を尻目に経済的に興隆して目ざましい発展を遂げていた。そうした繁栄はカタルーニャ人自らの自治と連帯を育んで,いわゆる民族主義(カタラニズム) の昂揚と共に,文化的には"レナシェンサ"(Renaixença再生)の運動に発展する。1888年のバルセロナ万国博はこの時代の大きな記念碑であった。 1860年のセルダーの都市計画以降,合理的かつ近代的な新拡張地区アシャンプラ(Eixample)が, |

平原の山の手と東方にかけて開拓され,旧来の市の中心部,すなわち海沿いのゴシック地区は,大聖堂や歴史的建造物は擁するものの,歓楽街,貧民街と化してもいった。その背景として,ガウディの建築やそのパトロンであるグエイに代表されるように,富裕な新興ブルジョワジー層が台頭する反面,労働者階級が新たに形成され, 米西戦争の敗北(1898年)による深刻な不況と相まって引き揚げ者や貧困層,またアナーキストが育った厳しい情況を忘れるべきではないであろう。1893,1896年の爆弾テロや1902年の大ゼネストはそうした土壌から生まれた。ピカソが生き,見たバルセロナである。 モデルニズムの芸術運動はこれら対照的な両階層を基盤としつつ,矛盾に満ちている。ピカソは,当時の彼がそうである弱者の立場に身を置き,華麗さの陰で見え難い貧困や人間の苦悩,その生と死を見つめ続けたようだ。ピカソの素描で,貧しい家族を前に「神と芸術」について語りかける男の姿はガウディを思わせる(挿図参照)。十年近くの間,目まぐるしくアトリエを変えながらも(何と! 10回近くも)ゴシック地区内に留まり続け, ブルジョワ的な"アシャンプラ"地区に住むことはなかった。このような時代と環境が結局,ピカソ最初の独創的スタイルである"青の時代"(1901〜1904)として実を結ぶ。他方,サグラダ・ファミリア贖罪聖堂の初期の一部,"降誕のファサード"が建設途上で資金難となり,1905年にマラガイは「御慈愛のお恵みを!」を発表せねばならなかったのである。 |

|

秋期連続講演会「地中海都市めぐりシリーズーその芸術と文化」講演要旨

芸術都市ミラノ 上村 清雄 |

|

北イタリアはロンバルディア地方の中心都市ミラノは,人口130万を数える,商業・工業・金融の中心地です。今日のイタリアでは,経済面での「首都」,そして文化の中心として知られています。デザイン,モードの発信地であり,同地が誇るイタリア最大級のオペラ劇場スカラ座を訪れた方も多いのではないでしょうか。筆者がこの都市を紹介するのは,大阪市立美術館で本年9月から10月まで,つづいて千葉市美術館にて10月から12 月まで開催された「ミラノ展」をお手伝いしたからに他なりません。この都市の文化活動を主導するパラッツォ・レアーレの監修のもと,ミラノが誇る16美術館・博物館の協力によって,絵画,彫刻,工芸など68点から構成されるこの展覧会は,ローマ時代から20世紀にいたるミラノの芸術文化の展開を知るまさに格好の機会でした。 ミラノは紀元前5世紀にガリア人によって建設され, 紀元前222年にローマ人が征服,メディオラーヌム(真ん中の地)と呼ばれます。この名称はいかにこの都市が東西南北に通じる交通の要地であったかを物語っています。313年コンスタンティヌス帝がキリスト教を公認する勅令を発布したミラノは,374年からミラノ司教を務めたアンブロシウスの活動などによってキリスト教布教の重要な拠点となります。11世紀にコムーネ(自治都市国家)となり,14世紀にヴィスコンティ家,15世紀にスフォルツァ家による君主政体をとるにいたります。このスフォルツァの時代に,レオナルド・ダ・ヴィンチの通算25年におよぶミラノ滞在は始まります。ミラノは1535年スペインに直接統治されます。1564年ミラノ大司教となったカルロ・ボッロメーオは対抗宗教改革を推進し,彼の思想は美術にも多大の影響をおよぼしました。1706年にオーストリアの支配下にはいり,フランス革命期にはナポレオンの指導のもと,イタリア共和国, ついでイタリア王国の首都となったものの,ウィーン会議後は再びオーストリア領に戻ります。1848年3月「ミラノの5日間」と呼ばれる市街戦を戦うなど,オーストリアからの独立運動の先頭に立ったミラノは,1859年にサルデーニャ王国に併合され,1861年イタリア王国の成立と共にこの国を代表する都市の一員となります。 「ミラノ展」に出品されている«男性胸像»は3世紀末のブロンズ作品ですが,例えば1320年に彫られた, |

ドゥオーモ(大聖堂)近くのオズィイの開廊上部をかつて飾った«聖ジャコモ»の彫像と比較すると,厳しい眼差し,突き出た頬,分厚い唇など,千年の時を越えても共通する特徴を見出すのは筆者だけでしょうか。酷薄ともいえる写実に根ざした造形表現は,16世紀末にカラヴァッジョ芸術を育てる,真に迫る自然表現とともにロンバルディア地方の芸術伝統を代表する要素でしょう。 ミラノが誇るモニュメンタルな建築は当然ながら1387年に造営が開始されたドゥオーモです。しかしながら数多くの尖塔がそびえる現在のファサードの姿は, 「ミラノ展」に飾られた,ドメニコ・アスパリが1791 年に制作した銅版画に見えるドゥオーモのそれとは異なります。実はこれらの尖塔が完成するのは1892年のこと。今の私たちに親しい建築のイメージは実は案外新しいのです。1456年に設計が始められたマッジョー一レ施療院(通称力・グランダ)は,治療が必要なあらゆる人々を受け入れた施設で,中庭で捨て子を世話する様子を展覧会の絵画作品から知ることができます。しかしながら1943年8月15日にミラノの主要な建築に向けられた空爆は容赦なくこの建物も襲いました。第二次世界大戦後のミラノの急務はまさに壊滅的な破壊から復興することでした。いわば「再生」をとげた歴史的街区をもつことが都市ミラノの現在の特徴となっています。 20世紀になるとミラノは芸術の中心地として再び注目されます。1902年この都市に到着した南イタリア出身のボッチョー二は,人工の照明や機械や自動車のダイナミックな動きに新しい美を見出し,「未来派」と呼ばれる国際的な前衛芸術運動を展開しました。かれに続くイタリア20世紀の豊かな成果が実見できることは「ミラノ展」の大きな魅力のひとつです。ここでは,1935 年に制作されたファウスト・メロッティの抽象彫刻の傑作«彫刻 21番>をあげておきます。ミラノの,先入観を排する開かれた芸術環境がなければ,メロッティの造形も,「未来派」の芸術家たちが指針としたメダルド・ロッソが,それまで彫刻作品の伝統的な形式であった台座に意を用いない彫像を制作することも不可能であったでしょう。このことと,第二次世界大戦後ミラノの芸術活動を率いるルーチョ・フォンターナが構想した墓碑がミラノの公共墓地に見出される,「日常的」に新しい芸術が用いられる事実とは無縁ではないと考えます。 |

|

自著を語る45

W.リプチンスキ著『完襞な家:パラーディオのヴィラをめぐる旅』 白水社 2005年6月 372頁 4,200円 渡辺 真弓 |

|

「自著を語る」という欄に登場するのは少々気が引けるが,「自訳書」(そんな言葉はないと思うが)について書いてもよいという申し出をありがたく頂戴した。 著者ヴィトルト・リプチンスキ(Witold Rybczynski) は建築家で,現在はペンシルヴァニア大学都市計画講座の教授をしているが,1986年に出版されベストセラ一になったHomeという本の著者として最もよく知られている。建築史家ではない人物がAndrea Palladio(1508〜1580)のヴィラを住宅建築として建築家の視点から論じたというので,どんなものかと思いながらこの本を読み始めた私は,即座に降参してしまった。代表的な10のヴィラにそれぞれ1章をさいた構成,旅行記の体裁をとりながら,評伝的な要素や建築に関する考察も織り込んだ叙述の見事さ,論拠の確かさなどに感じ入ってしまったのである。図版や写真はこの種の本としては多くなく(訳本ではいくらか補ったが),建築の細部やフレスコ画の内容なども詳しく言葉で語るという姿勢,これは図版にたよりがちの建築史の叙述に慣れた目にはとても新鮮に見えた。翻訳にあたってはもちろん正確を期するため,他の本に載っている写真で細部を確かめ,著者が参考にした本にもできる限りあたるようにした。リプチンスキはそれらの本の著者たちを幾人か個人的に知っているらしく,特にパラーディオの図面の研究で著明なダグラス・ルイスは様々な示唆を与えてくれたと繰り返し具体的に記している。図面や古文書などの史料に直接あたる研究は大変な時間と労力を必要とするが,それを喜びとするのが研究者という種族であろう。しかしミクロ的な視点に陥りやすいのも研究者の性である。ここではマクロ的な視点で考察し,魅力的にそれを叙述できる著作家との幸せな関係が見出せるように思える。 この本の原題The Perfect Houseには当初,かなりの抵抗があった。しかしこれは古代ローマの建築家ウィトルウィウスの『建築書』からパラーディオが引用し,彼自身の著作『建築四書』の序論に使った部分と関係していることがわかってからは違和感がなくなり,邦題もそのまま『完襞な家』とした。要約して言えば,建築に必要な耐久性,有用性,美しさのどの一つでも欠けたなら, その家は完壁とはいえないという論旨である。 「強,用,美」という言い方でよく知られるこの三つの要素を表わすラテン語の言葉を,ヴェネツィア建築大学のドナテッラ・カラビ教授から届いた封書のマークに |

見つけた時はとても嬉しかった。サン・マルコを象徴する獅子を描いた円形の周囲に,FIRMITAS-VTILITAS-VENVSTASと書かれていたのである。今,私は10月から半年の予定で滞在中のヴェネツィアでこれを書いている。ヴェネツィアに来てからパラーディオを近くに感ずることが多い。ある時,カンポ・サンポーロから北に向かってふと裏道にそれたところ,建物で囲まれた小さな場所にCARAMPANEと書かれた標識を見つけた。今は何もない地味な場所で普通の地図には載っていないが,かつてここは公娼のいる建物がいくつもありゲットーのように囲まれて管理された場所だったと,後日カラビ先生から教わった。私がこの名を知ったのは,リプチンスキが第8章で引用しているパラーディオをからかった戯れ歌からである。パラーディオが娼婦たちの所に行くとしたら,それはただ古代風のアトリウムをカランパーネのど真ん中に建てるよう勧めに行くだけさ,という内容のその歌は18世紀の建築家テマンツァの書いた本に紹介されたものの引用であるが,サン・マルコ図書館でその本の該当箇所を確かめることもできた。 古代風にこだわるパラーディオがこのように茶化されたことからもわかるように,ヴェネツィアでは彼は厳格すぎる古典主義様式の建築家として煙たがられた形跡が濃厚である。16世紀はヴェネツィアの骨格が完成した重要な時代であるが,都市形成に深く関わったサンソヴィーノやサンミケーリなどと比べるとパラーディオは影が薄く孤立した存在であったことを実感する。ラグーナ越しに遠く見られる一連の教会などを別にすると,パラーディオはヴェネツィアの中心部には入り込めず,大運河沿いの貴族の館(パラッツォ)は一つも設計することができなかった。一方,田園に独立して建つヴィラは彼の独壇場であった。リプチンスキがヴィラを中心にして彼の評伝とも読める本を書いたのは正解といえよう。 第5章のヴィラ・コルナーロは現在アメリカ人夫妻が所有している。彼らがこのヴィラを所有するに至った経緯,そこでの日々の奮闘,土地の人との交流などを書いた魅力的な本(Sally Gable, Palladian Days, New York 2005)を読んだので,10月に夫人に会いに出かけた。パラーディオは英語圏の人々に特に人気が高く,パラーディオのすぐれた概説書も英語で書かれたものが多い。Ackerman, Wittkower, Boucherなどに続いてRybczynskiの名があがるようになることを期待したい。 |

|

読書案内:島田 誠

長谷川岳男・樋脇博敏著『古代ローマを知る事典』 東京堂出版 2004年10月 380頁 2,940円 |

|

「古代ローマ」の歴史への関心は,ブームとまでは言うことは出来ないかもしれないが,相変わらず高いようである。塩野七生氏の『ローマ人の物語』も昨年暮れに出版された第13巻『最後の努力』(ぎょろっとした目玉のコンスタンティヌス帝の彫像の図版が印象的である)をはじめ売れているようである。私の勤める大学の史学科でも,毎年4月に入学する新入生の中には,古代ローマ史を専攻したいという学生がそこそこ見られる。 古代ローマに関心のある一般の人々やローマ史を学ぼうとする学生にとって,最大の障害となるのは,古代ローマに関する基本的情報をきちんと掲載し,専門的研究の現状を的確かつ平易に伝え,その記述内容が信頼できる通史・入門書が乏しいことである。確かに様々な世界史シリーズには,必ず古代ローマ史の巻や章が設けられて,専門家たちが競って筆を執っている。それらの中には,かつての『講談社版世界の歴史 永遠のローマ』(弓削達著)のように記憶に残る優れた概説も存在する。しかし,多くの読者に薦められる通史,自分の学生にも読ませたいと思うような入門書に出会うことは稀である。これは,評者自身も含めた専門研究者の怠慢の故であろう。 昨年(2004年)秋に出版された長谷川岳男・樋脇博敏著『古代ローマを知る事典』は,そのような状況を変える可能性をもつ書物である。その構成は,大きく2部に分れ,第一部が「『古代ローマ帝国』入門」,第二部が「古代ローマの社会と生活」に当てられている。2000年に同じ書肆から出版された周藤芳幸・村田奈々子『ギリシアを知る事典』が,古代史と近現代史の2部構成であったのに対して,本書は全体が古代ローマの歴史と社会に関する記述で占められている。 第一部では,古代ローマの歴史を学ぷ上で,基本的な事項がバランスよく解説されている。取り上げられるテーマは,史料(第1章 われわれはいかにして「古代ローマ」を知るのであろうか?),身分・階層(第2章 古代ローマにはどのようひとびとがすんでいたのだろうか?),国制(第3章 ローマ帝国を築いた制度とはいかなるものだったのだろうか?),通史(第4章 ローマ小史),帝国論(第5章 ローマ「帝国」とは何か)である。それらの中でも,第5章は共和政期も視野に入れたローマ「帝国」論を取り上げる。この「帝国」論は, 現代の世界状況(特にアメリカ合衆国の存在)にも関連 |

して,注目されている問題であり,我が国では吉村忠典氏の共和政期のローマ「帝国」についての問題提起から専門家の間で様々に議論が行なわれている。本書によって,この問題はさらに多くの読者の関心を呼び,より広い議論を喚起することになるだろう。 第2部では,現在,多くの研究者の関心を集めて,ローマ史の新たな中心分野となった感のある「社会史」が扱われている。取り上げられるテーマは,人口(第6章 人口からローマ社会を見る),人々の寿命(第7章 寿命からローマ社会を見る),ライフサイクル(第8章 ライフサイクルからローマ社会を見る),経済(第9章 経済からローマ社会を見る)である。1980年代以来, 家族の問題を中心に古代ローマの社会のあり方についての関心が高まり,人類学や社会学,人口統計学等の隣接諸科学の方法や成果を取り入れて急速に研究が展開した。古代ローマの家族の基本的な性格の理解についても, わずかの間に「家父長的大家族」から単婚小家族である「核家族」,そして「混合家族」と新しいモデルが次々に導入され,それぞれのローマ社会における優位が主張されて議論が交わされてきた。第二部の筆者である樋脇氏は,早くから古代ローマの家族史に関心を寄せて,注目すべき論文を公にしてきた研究者であり,法史料から墓碑をはじめとする金石文までの史料や隣接諸科学の成果への十分な目配りから,その記述には安心して依拠することが出来る。特に寿命やライフサイクルの問題は, 筆者の本領とするところであろう。 評者のように,古代ローマ史の研究に携わり,その傍ら近代以降における古代ローマ研究史を齧ってきた者の目から見れば,本書には二つのローマ史研究の潮流がバランスよく共存しているように思える。一つは,19世紀の偉大なローマ史家テオドール・モムゼンに始まり,20世紀初頭のマティアス・ゲルツァーなど全盛期のドイツ古代学研究を経て,英国のロナルド・サイムへと発展してきた政治史中心のローマ史である。二つ目は, 20世紀の終わりに怒濤のように押しよせてきた家族史研究をはじめとする社会史研究である。この二つの流れは,どちらかが片方に取って代わるとか,どちらかがその歴史的役割を終えたとかいうものではなく,両者が相侯って現在のローマ史研究を形作っている。本書は,バランスよく両者を解説しているのである。 |

|

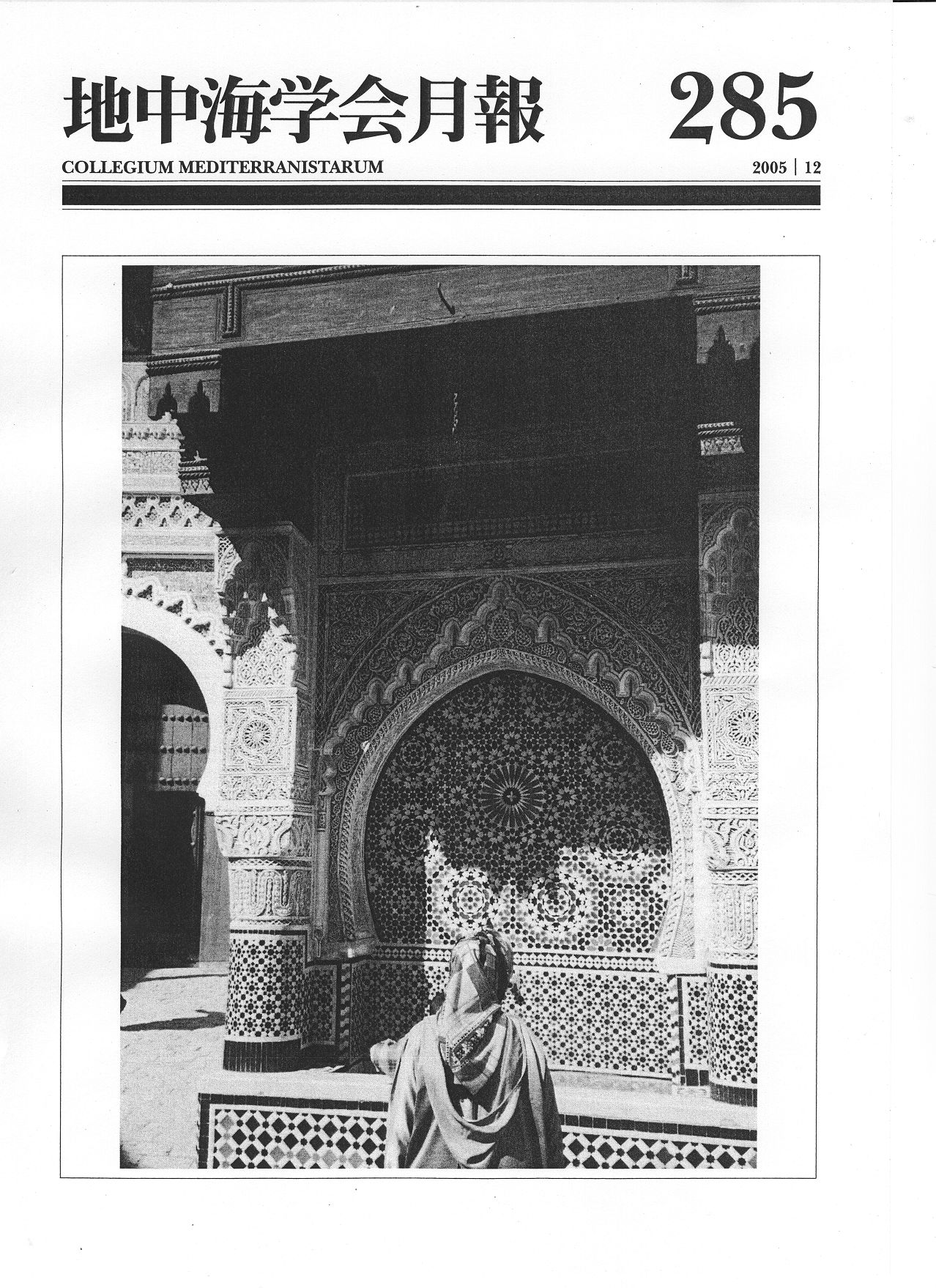

表紙説明 旅路 地中海17:フェズ,ネッジャリーン広場の泉/石川 清子

|

数年前,モロッコ,フェズ出身の作家のフランス語小説を訳した折に,複雑なメディナで名高いこの古都を訪れる機会があった。事前に地図を頭にたたきこんだものの,いざメディナに入ってみるとどこをどう歩いているのか分からず,案内されるままに,これがブー・イナニア・メデルサ(神学校),これがカラウィーン・モスク, ムーレイ・イドリース廟と興奮気味にカメラに像を収めるのが精一杯だった。 ホテルに戻って,挨拶がてら作家に報告しようと選んだ絵葉書の写真は,モザイクの美しいネッジャリーン広場の泉。フェズのメディナで生まれ育った人に有名なモスクや荷運びのロバの写真は気恥ずかしく,イスラーム圏の都市を初めて訪れた者にとって,路上で見かけた泉はちょっとした発見だったからだ。なかでもこの泉は壁一面のモザイクと漆喰装飾が見事で,木製の庇,そして緑の瓦屋根と,こぢんまりとバランスが取れている。ミシュランのガイドブックは「水に捧げられた祭壇」と讃えているほどだ。 イスラーム都市の泉というと,中庭構造の建築物の中央にある噴水や泉水をまず思い浮かべるが,メディナの至る所で水汲み場とおぼしき泉に遭遇する。建物内部の噴水が浄め用や装飾,涼をとるためのものとすると,路上の泉は地域の人々の実用のためのものだろうか。注意深く見ていると,手を洗う人,プラスチックの容器に水を汲んでいく人などがいて,子どもたちは背が低いので |

縁石にのって水を汲んでいる。このような街路のほとりの泉は南仏の小さな村々でも目にするが,それらのほとんどが「飲めません」と注意書きされ,目を楽しませる路上の装飾となっているのに対し,フェズの泉は今でも現役で活躍している。 ネッジャリーン広場はメディナのなかの余白のような空間に複数の道が寄り集まっている場所で,すぐそばに続く指物師のスークにその名をちなんでいる。西欧の広場と大きさを比べようもないが,それでも人やロバの往来が絶えず,長く狭い通りから出てくると一息つきたくなる場所だ。泉の左手奥には18世紀に建てられたフンドゥク(商人宿兼倉庫)があって,フェズがイスラーム圏の都市の例外にもれず,交易の都市だったことが窺える。1990年代に泉を含む広場一帯が修復され,フンドゥクは現在,木工品の美術館になっている。かつては, 遠方からきた商人がフンドゥクでロバの背に荷を積み降ろして,泉でロバを洗ったり水を飲ませたりもしただろう。いや,今でも同じ光景は見られるにちがいない。この泉がフェズのランドマークになっているのは,その美しさもさることながら,都市の広場という人とものが行き交う場の象徴的存在ゆえだろう。それにしても,職人たちの技を凝らした泉で,通過する無数の人に惜しげもなく水を提供するとは,何という贅をフェズは懐に隠しもっていることか。 |