|

*学会賞・ヘレンド賞 地中海学会では今年度の地中海学会賞および地中海学会ヘレンド賞(星商事提供副賞 一人25万円)について慎重に選考を進めてきました。その結果,次のとおりに授与することになりました。両賞の授賞式は6月26日(日)に静岡文化芸術大学で開催する第29回大会の席上において行います。 地中海学会賞:林屋永吉氏 林屋氏は,スペインの歴史,文化,美術に関する多くの著作や翻訳,あるいは日本古典文化のスペインへの紹介など,長年にわたってスペインと日本の文化交流および人材交流に精力的に活動し,大きな貢献をされている。 地中海学会ヘレンド賞:深見奈緒子氏 深見氏は『世界のイスラーム建築』(講談社現代新書,2005年3月)で,7世紀から現代までのイスラーム建築を,モスクや学院などの宗教建築だけでなく,都市や宮殿など多数のジャンルにわたって論述している。イスラーム教伝播の過程は既存建築文化との出会いであり,各地の建築事例はその賜物にほかならないという主張のもとに,地中海世界と深く関わるイスラーム建築の意味を追求している。 地中海学会ヘレンド賞:宮下規久朗氏 宮下氏は『カラヴァッジョ──聖性とヴィジョン』(名古屋大学出版会,2004年12月)で,副題が示すような画家の宗教画の図像・様式の特色を真っ向から論じている。博捜した文献は膨大であり,諸説を検討し尽くした上で説得力のある自説を展開し,カラヴァッジョ絵画の魅力を遺憾なく浮き彫りにしている。とりわけ,1600年前後のローマ画壇との関係やマルタ島での晩年の大作に関する新知見などきわめて意欲的な取り組みをしている。 *『地中海学研究』 『地中海学研究』XXVIII(2005)は下記の内容で,第29回大会において配布する予定です。 ・古典期ギリシアの聖域逃避を成立させる観念と“hiketeia(嘆願)” 池津 哲範 ・ジョヴァンニ・ディ・フランチェスコの正体──15世紀フィレンツェの二人の画家 伊藤 拓真 |

・1770年のナポリ・ヌォーヴォ劇場の興行形態──パイジェッロ作曲《恋のたくらみ》の上演から 山田 高誌 ・イタリアの現存ギリシア語圏──言語島の現状と将来 寺尾 智史 ・Il progetto e gli interventi di Edoardo Arborio Mella per il ripristino della Cattedrale di Borgo San Donnino Yoshie Kojima ・書評 K. ホプキンス著本村凌二他訳『神々にあふれる世界 古代ローマ宗教史探訪』 秋山 学 ・書評 辻佐保子著『ローマ サンタ・サビーナ教会木彫扉の研究』 益田 朋幸 *第29回総会 第29回総会を6月26日,静岡文化芸術大学で開催します。欠席の方は委任状参加をお願いします。 一,開会宣言 二,議長選出 三,2004年度事業報告 四,2004年度会計決算 五,2004年度監査報告 六,2005年度事業計画 七,2005年度会計予算 八,役員人事 九,閉会宣言 *7月研究会 テーマ:大正教養世代のみたイタリア 発表者:末永 航氏 日 時:7月9日(土)午後2時より 会 場:上智大学6号館3階311教室 参加費:会員は無料,一般は500円 有島武郎や弟生馬など白樺派,阿部次郎や小宮豊隆など漱石門下,矢代幸雄や澤木四方吉など西洋美術史を日本で研究しはじめた学者たち,こうした大正時代に青春を過ごした日本の知識人たちの多くがイタリアに遊び,その記録を残しています。それを読むことで,当時のイタリアの様子,日本人にとってのイタリアの意味,そして学生時代から自前のメディアを持つ,一種の「セレブリティ」だったこの人たちに共通する性格を考えてみます。 |

|

モノづくりと音楽,多文化共生の町・浜松

──第29回大会のご案内── 高田 和文 |

静岡文化芸術大学は2000年4月に開学したばかりの新しい大学である。県・市などが主体となって設立し,運営を民間に委ねるいわゆる「公設民営方式」を取っている。学生数が1,500人にも満たない小さな大学であるが,日本でも数少ない「文化政策学部」と「デザイン学部」の2学部から成り,特色ある学科を有している。教員の専門分野も多岐にわたり,多様な人材が顔をそろえている。2004年3月に初めて卒業生を送り出し,その年の4月に大学院(修士課程)が開設されて,ようやく大学としての形が整った感がある。まず,このように歴史の浅い大学で地中海学会大会を開催できることを,たいへん喜ばしく思う。 大学はJR新幹線浜松駅から徒歩約15分のところにある。アクセスのよさは我々の大学の最大の長所だろう。首都圏と関西圏のほぼ中間に位置し,全国的な学会開催にはたいへん都合がいい。その意味でも,できるだけ多くの方々に参加していただきたい。 私自身は今も浜松に住んでいるわけではないが,大学に勤務するようになって様々な機会に地域の人々とお付き合いをするようになった。大学が地域との関係を重視していることもあり,一般市民に公開されるイベント,セミナーなどが頻繁に行われる。私的な場での交流も多い。限られた経験からではあるが,浜松の町の魅力を紹介しておきたい。 まず,この地域にはスズキ,ホンダ,ヤマハといった世界規模で活動する製造業のトップメーカーがある。浜松にはもともと「モノづくり」の伝統があり,それが現代の産業にも受け継がれている。かつて繊維産業が栄え,さらに楽器製造,自動車産業などが発展,今日では日本の製造業が最も活気ある地域の一つとなっている。その原動力となっているのは「やらまいか」というチャレンジ精神である。実際,浜松には大企業と並んで,斬新な発想と創意工夫により独自の製品を開発をした企業が多い。 大正時代に世界初のブラウン管式テレビを開発したのは,浜松の高柳健次郎という人物だった。その研究は日中戦争で中断されるが,戦後始まった日本のテレビ放送の基礎となった。また,同様の研究を母体とした光技術の浜松ホトニクスは,ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊博士の実験装置「カミオカンデ」に機器を提供していたことで知られる。私自身はこうした技術分野では全 |

くの門外漢であるが,伝統工芸の歴史と現代の中小企業の活況という点から,浜松の産業技術とイタリア文化の間に何らかの接点を見出すことができそうに思う。 次に,浜松は「音楽のまちづくり」を目指しており,音楽活動が盛んである。その背景に,日本有数の楽器メーカー,ヤマハと河合楽器の存在があることは言うまでもない。ヤマハの関係者から直接聞いたことでもあるが,楽器はそれを演奏する人がいて初めて商品になる。演奏者が必要であると同時に,聞き手,聴衆も必要である。そうした姿勢から,ヤマハは単に楽器製造にとどまらず音楽文化振興に力を注いできた。そのような歴史があって,80年代からは浜松市も音楽によるまちづくりを積極的に推進するようになった。 浜松駅に隣接するアクトシティホールでは,オペラ,ミュージカル,演劇,コンサートなどの公演が行われる。イタリアオペラの上演があれば,学生たちといっしょに観劇する。また,市民を対象としたレクチャーの講師を務めさせていただくこともある。今回の大会中に見学が予定されている浜松市楽器博物館は,展示内容・規模ともに日本で最も充実したものの一つだろう。他に,浜松国際ピアノコンクールや静岡国際オペラコンクール,またクラシック以外に吹奏楽やジャズの催しもある。 さらに,浜松には国際都市としての一面がある。現在約13,000人のブラジル人が在住しており,日本で最大規模のブラジル人コミュニティを形成している。他にも,フィリピン,ペルー,中国など,数千の外国人が居住している。彼らの多くが製造業に従事し,浜松の産業を支えているわけだが,地元企業が世界市場に進出する一方で,外国からの労働力を受け入れている事実は,日本の産業の将来にとって重要な意味を持つ。他方,外国人の増加に伴う問題も生じており,「多文化共生」は浜松にとって切実な課題となっている。私自身も,ブラジル人の劇団やダンス・グループと交流する機会があった。 今回の大会では,初日に木村尚三郎学長の記念講演が行われる。また,その後の「地中海トーキング」では,地中海起源の古楽器の演奏が披露される。楽器博物館の協力もあり,非常に興味深いものとなるに違いない。2日目のシンポジウムも古代から現代に至る壮大なテーマを掲げている。いろいろな点で今大会が参加される方々にとって実り多いものとなるよう願っている。 |

|

アルフィエーリ生誕250年と没後200年,そしてゴルドーニ生誕300年

大崎 さやの |

カルロ・ゴルドーニとヴィットリオ・アルフィエーリは,それぞれ18世紀イタリアを代表する劇作家である。ゴルドーニは1707年の生まれ,アルフィエーリは1749年の生まれで,ゴルドーニの方がやや先の時代を生きていたことになるが,この二人の劇作家の運命は奇しくも1780年代,革命前夜のパリで交錯している。ゴルドーニは自らの生涯を綴った『回想録』の最終章で,パリの自宅にアルフィエーリが訪ねてきたことを書き記している。そこでゴルドーニは,アルフィエーリの教養と才知を賞賛し,その悲劇作品は目下パリの印刷業者ディドにより印刷中であると伝えている。いっぽうアルフィエーリはゴルドーニ訪問について,友人アルベルガーティ宛の手紙で「何度かこの善良なご老人と面会した」と述べてはいるものの,『自伝』ではこの訪問について一切触れていない。二大劇作家の会見の内容がどのようなものであったか,大変興味を覚えるところであるが,残念ながら今日その内容を伝える資料はなく,我々は想像に頼るばかりである。いずれにせよこの訪問がなされた時期,ゴルドーニはルイ15世の娘達のイタリア語教師の職を甥のアントニオに譲り,ヴェルサイユの宮廷を離れてパリで年金生活を送っていた。6年間王女に仕えていたとはいえ, その奉仕に対する報酬はゴルドーニの期待に反してほんの僅かな額に過ぎず,彼は苦しい生活を余儀なくされていた。革命下の1792年にはこの年金すらも打ち切られ,その翌年ゴルドーニは貧困のうちにパリで生涯を終えるのである。 こうしたゴルドーニの晩年の姿を描いた新作劇が,筆者の留学中の2001年12月,ヴェネツィア・ゴルドーニ劇場で上演された。ジュゼッペ・エミリアーニ作,マリオ・ヴァルゴイ出演の『おやすみなさい,ゴルドーニさん(Bonne nuit, Monsieur Goldoni)』と題されたこの劇は,ゴルドーニを唯一の登場人物とする一人芝居である。貧しげなパリのアパートの一室が舞台とされ,そこでゴルドーニが自らの生涯を回想の形で語る。ヴェネツィアを去り,期待に満ちてパリにやってきた日々,そこで直面した厳しい現実,宮廷生活の思い出など。だがさまざまな思い出話の最後にゴルドーニが思い出すのは,やはり故郷ヴェネツィアであった。ヴェネツィアを離れてから20年以上たった今も,まるで目の前にあるかのように町の細部まで詳しく思い出すことができる。たとえ |

長くフランスに暮らしているとしても,自分は「良きイタリア人,良きヴェネツィア人」であることに変わりはなく,「遠くにあるといえども故郷はこの胸の内にある」とゴルドーニは郷愁に満ちてつぶやくのである。老人ゴルドーニの独白のみによって構成されたこの芝居は,非常に地味ではあったが,観客に静かな感動を与えたようだった。こうした故郷への想いは,アルフィエーリの『自伝』にも読みとれるが,半ば仕事のためにパリへと移り住まざるを得なかったゴルドーニとは異なり,アルフィエーリの場合は自ら望んで故郷アスティからフィレンツェに移り住み,そこで一生を終えている。 2003年はこのアルフィエーリ没後200年にあたり,それを記念にトリノの国立文書館でも『反逆の貴族 ヴィットリオ・アルフィエーリ』という展覧会が開かれた。1999年のアルフィエーリ生誕250年の際に,『アルフィエーリ 自伝』の共訳に従事した筆者は,ちょうどその時最初のイタリア留学の地であるトリノを再訪していた。そこで前日始まったばかりのこの展覧会に,まったく偶然遭遇したのだった。展覧会ではアルフィエーリやその同時代人の肖像画,彼の悲劇を題材とした絵画,当時のトリノの町の風景画や野外劇などの上演風景,道具類などが展示されており,アルフィエーリの生きた時代を再現しようという主催者の意気込みが感じられた。展示品の中には,アルフィエーリの叔父ベネデットによるトリノ王立劇場の完成予想図もあったが,このベネデットこそ,少年アルフィエーリを劇場へと連れだし,ゴルドーニ台本のオペラ・ブッファ『マルマンティーレの市場』を見せて,アルフィエーリに最初のゴルドーニ体験をさせた人物である。 来る2007年はゴルドーニ生誕300年にあたる。ゴルドーニ没後200年の1993年に国費による出版が開始されたマルシリオ社のゴルドーニ作品集は,この2007年には出揃う予定とされているが,それ以外にもイタリアではゴルドーニに関連したさまざまなイベントが開催されることと思われる。イタリアの国民的作家とはいえ,日本におけるゴルドーニの知名度は,ヨーロッパの他の主要劇作家と比べて今ひとつ低い。生誕300年を機に,この類い稀な劇作家ゴルドーニを日本でもよりよく知ってもらえるよう,筆者もできる限りの貢献をしたいと願っている。 |

|

ジャン・ボダンと『国家論』

菊地 英里香 |

フランスの宗教戦争は,1560年のアンボワーズの騒乱あるいは1562年のヴァシーの虐殺に始まり,1572年のサン・バルテルミーの大虐殺で頂点を迎えるが,1598年のナントの王令によって一応の終幕を迎える。新旧両派の宗教的な対立のみならず,この戦争は貴族間の抗争や民衆の蜂起などの様々な要素を含んだものだった。ジャン・ボダン(1529あるいは1530〜1596)が生きたのは,まさにこの時代である。 ボダンの主著とされる『国家論』Six livres de la Républiqueは,ユグノー派の抵抗運動が激しさを増していた1576年に「生まれながらのフランス人によく理解されるように俗語で」書かれた。この著作は1629年までに14版を重ね,1577年にはジュネーヴで地下出版もされている。またラテン語版も9版刊行された。 ボダンの定義によれば「国家とは多くの家族およびそれらに共通するものからなる,主権をもった正しい政体のことである」(『国家論』第1巻第1章冒頭)。この定義からも明白なように,ボダンは国家の基本構成単位を家族に求めた。ボダンの描く家族像は厳格な家父長制をとり,正しく統治された家は国家の統治にとって真のモデルとされる。また『国家論』において,ボダンは「主権は国家の絶対的かつ恒久的な権力である」と規定したことから,近代的主権概念を説いた人物として紹介されることも少なくない。 不寛容と無秩序の時代の中で,ボダンはフランスが政治的統一をとりもどし,社会が安定することを切に願っていた。ポリティーク派に属するボダンは,宗教的には寛容を説くが,国家を維持するためには宗教は一つであるのがよいと考えていた(ボダンはどの宗教かは明言しないが)。しかし,宗教は強制すべきものではない。なぜなら強制すればするほど人間の意志は反発し,他の人々に害を及ぼし,最後には無神論者になってしまうからだとボダンは述べる。この無神論こそ,ボダンにとっては最悪なものであった。神に対する畏れを失った人間は法律や統治者などを軽蔑し,一切の不敬虔と邪悪にあふれ,人間の法で改善することなどもはや不可能であるから,どんなにひどい暴君でもアナーキーよりはましであるのと同様に,世界中のどんなにひどい迷信でも無神論よりはましであるとボダンは言う。 ボダンの構想する国家の最終的な頂点にあるのは神で |

ある。しかし,神や宗教を国家の平和と統一の確保のための装置としてのみ認識していたわけではない。王国や帝国,そしてすべての国民の存続は「神に次いで」立派な君主と賢明な統治者にかかっているとされ,彼ら主権者たちは神の定めた法によって拘束を受けるものとされた。 また,ボダンは『国家論』の中で観想comtemplationをしばしば賛美する。自然,人間,そして神についてのことがらを観想することにより,思慮深い賢人は永遠にして無限な神の存在を知り,そこから人間の幸福を引きだすことができるとボダンは考えていた。思春期をカルメル会の修道院で過ごしたことが影響していたのかは定かではないが,『国家論』のボダンが宗教的な人間でもあったことには疑いがない。 ボダンにおける世俗的な要素と宗教的な要素の混在は,『国家論』から4年後の1580年に出版された『妖術師の悪魔的狂気』De la démonomanie des sorciersにも同様に認められる。妖術師(男性女性の両方を含む魔女)は,もともと中世においてはキリスト教の神を棄て悪魔と結ぶ最悪の異端であったが,ボダンにとって彼らは神に背く宗教的な犯罪者であるのと同時に現実社会,すなわち国家の秩序を脅かす危険分子として捉えられたがゆえに厳しく断罪された。政治の問題と魔女の問題は一見かけ離れているように見えるが,ボダンにとっては,ともに国家の安定と維持に関わる重大な問題してとらえられていた。 現代の視点から過去を振り返ることに専心すると,ボダンの書物の中の国家や主権の概念に象徴されるような世俗的な側面に目を奪われ,そこに近代性を指摘することで満足して終止する危険がある。神があらゆる現象の頂点にあることを信じて疑わないという心性ひとつとってみても,ボダンと私たちの距離は歴史的な時間と同様にはるかに隔てられていることは明白だ。世俗的,宗教的という概念自体この時代を理解するためには,時には邪魔になるものかもしれない。ボダンの書物の中では,その時代の現実と古典古代からの知識や聖書の世界が錯綜して存在している。ボダンの思想の源泉をたどり彼の思考様式を把握するという,絡み合った糸の一つ一つを丁寧にほどいていく作業を通して,ルネサンス人ボダンの実像に少しでも近づくことができたら,と考えている。 |

|

アンカラの古代ローマ遺跡

島田 誠 |

三月下旬の数日間,トルコのアンカラに滞在した。トルコを訪れたのは初めてであり,そもそもイスラム圏に足を踏み入れたのも初めてだった。滞在中の印象は,決して悪くはなかった。地下鉄,バスなど交通機関は混雑はしているがちゃんと運行され,ホテルの従業員の対応もきちんとしている。警官や公共機関で見かけるセキュリティー要員の態度も,アンカラで私の気付いた限りでは,礼儀正しかった。全体としてトルコの人たちは親切で控えめに感じた。見学中のアナトリア文明博物館で話しかけてきた日本語を勉強しているという高校教師も,私が展示を静かに見たいと言うと短い会話の後に遠慮して離れていった。 アンカラに出掛けたのは,古代ローマ時代の遺跡,特に「アウグストゥス神殿」(正確には「アウグストゥスとローマ神殿」)の現状を見るためだった。この神殿は,もともとは神々の母とされるキュベレーとフリュギアの月の神メーンという,アナトリア生え抜きの神々二柱の神殿だった。それがローマ支配下にはいり,アンカラ(古代名アンキュラAnkyra)が属州ガラティアの行政の中心地となると共に,その役割を変えて属州における「皇帝礼拝」の中心とされたものである。この神殿は,属州における皇帝とローマへの忠誠心を誇示する遺跡であるが,ローマ帝国の初代皇帝とされるアウグストゥスが遺した自らの『業績録』の最も完全なテキストが発見されたことでも著名な遺構である。 さてアンカラの古代ローマ遺跡を訪れて,それぞれの街において過去の歴史への想いがまちまちであり,遺跡が何処でも同じ基準で評価されるものではないことを改めて考えさせられた。アンカラにおける古代ローマの遺跡は,旧市街のウルス地区に集中しており,トルコ共和国建国の父アタチュルクの騎馬像のある賑やかな交差点から徒歩でも容易にたどり着ける交通便利な場所にある。これらの遺跡の大半は,よく整備され,管理されていた。また素人の目であるが,考古学的な調査もきちんと為されているように見えた。しかしながら,アンカラにおける古代ローマの遺跡は,奇妙に影の薄い存在だった。 アウグストゥス神殿は,私の価値観(欧米的な基準?)で言えば最大級の重要な遺構であり,専任研究員や職員が詰める博物館が付設され,ひっきりなしに観光客の訪 |

れるべき遺跡であった。ところが,実際はウィークデーの昼でも賑わう旧市街の(バザールというには近代的な)ショッピングセンターの駐車場の奥,敬虔なムスリムが集うモスクの脇に,その遺構は訪れる者もほとんどなく,ひっそりと立っていた。またアンカラには,ローマ時代の公共浴場の遺跡があり,その浴場はかなりの規模だが,発掘の結果,ほぼその全容を見ることが出来る。遺構の前の広場には,アンカラで出土したレリーフやギリシア・ラテン語の碑文の刻まれたローマ・ビザンツ時代の石碑や円柱が並べられていた。その数は,正確には数えなかったが,百を優に越えるものと思われる。この遺構は気持ちよく整備されており,私はある日の午後一杯をそこで過ごしたが,訪れたのはカップル二組と宿題をやりに来たらしい眼鏡をかけた賢そうな小学校高学年の女の子だけだった。 短い滞在から得られた印象に過ぎないが,この街の人々にとっての「古代」とは,まずなによりもヒッタイトに代表されるアナトリアの大地に根を張った諸文明のことのようだ。滞在中の一日,訪れたアタチュルク廟の参道には,ボアズキョイ遺跡の出土品を模したライオン像が何頭も寝そべっていた。アナトリア文明博物館でも,中央部はヒッタイト関係の展示が占め,ギリシア・ローマの遺物は,地下にひっそりと展示されていた。 トルコへの良い印象とアンカラでの古代ローマ遺跡の影の薄さに複雑な思いを抱きながら,3月29日にアンカラを発ち,4月からの新年度の仕事が待つ東京に戻った。  モスクとローマ神殿,アンカラ

モスクとローマ神殿,アンカラ |

|

自著を語る42

『イタリア,旅する心──大正教養世代のみた都市と美術』 青弓社 2005年3月 408頁 3,150円 末永 航 |

十年ほど前,地中海学会では馴染みの深い日本オリベッティの雑誌『SPAZIO』に連載した原稿をもとに,今回かなり書き加えてようやく一冊の本の形にすることができた。 連載の初めには,日本で西洋美術史を始めた学者たちのイタリア体験を,残された紀行文から探っていくつもりだった。ところが,そのひとり児島喜久雄が学習院出身で『白樺』のメンバーであり,高校だけ第一高等学校にいったので和辻哲郎や九鬼周造と同級生でもある,という具合に交友関係の広い人だった。そのお友達を辿っていくうちに,どんどん取り上げる人物が広がっていった。 有島武郎・生馬兄弟,志賀直哉,阿部次郎など有名な人もいるが,『白樺』を飛び出してヨーロッパで客死した郡虎彦,白樺派の弟分でボーイスカウトの指導者になった三島章道,カトリックの法学者大澤章など,あまり知られていない興味深い人物も紹介している。 最終的に24人が登場することになったが,それをまとめるのに困り,「大正教養世代」という言葉をひねり出した。「教養派」というのは,漱石門下のことだけを指す場合が多いようで,ちょっと曖昧に「世代」ということにしたのである。 『白樺』はわずか300部の同人雑誌だったし,岩波書店は漱石門下の仲間が興した出版社だった。学生時代からこういう身内のメディアがあり,それがすぐ大きな影響力をもつようになった環境のなかにいた大正教養世代の人たちは,自分を正直に書く,一種の露出癖をもっていた。だからなかなか面白い紀行や日記が多い。この本では宿や食べ物といった旅の細部,ときには性や異性関係にもふれている。 「旅する心」というちょっと気恥ずかしい書名は,有島武郎の紀行文の題名から来ている。大正教養世代の人たちが実に「心」好きで,臆面もなく文章や標題に多用するのに気づいたので,これをキーワードにした。戦後ほとんど全員が集合して出すようになった雑誌の誌名は,そのまんま『心』である。 この本の表紙の装画は,今はアメリカに住んでいる旧友,版画家の藤浪理恵子さんにつくってもらったが,素材は主にこちらで撮った写真である。漢字を何か入れたほうがいいといわれたので,「心景」という文字が入っている。 |

これは児島喜久雄が亡くなった親友九鬼周造への万感の思いを込めてデザインした九鬼の詩集『巴里心景』(甲鳥書林,昭和17年)の背文字から借用した。友人たちの中でほとんど唯一,甘い感傷に浸るのを嫌った児島だったが,この本の装訂では禁を解き,センチメンタル全開で斬新な意匠を展開している。 この原稿を書き始めたとき,これは専門外のいわば隠し藝のつもりだった。取り上げた方々がだいたい自分の祖父かその少し上の世代だったから,なんとなく肌のぬくもりを知っているような気がして,「研究」の対象として扱う気にはなれなかったのだ。論文とは違う,もう少しくだけた文章にしようとしたのもそのせいだった。 しかしこの十年の間に世の中の,そして自分の,ものを書くときの意識はずいぶんと変わった。戦前や戦後,大正昭和の時代がいろいろな分野で真剣な研究の対象になってきて,立派な業績がつぎつぎに現れた。また,そういう研究が本や論文になるときの文体もいろいろなものがでてきた。ちょっと前なら誰かに叱られそうな,くだけたスタイルで研究者がものを書くことが普通になっている。 自分にとっては表藝と隠し藝の仕切りがはっきりしなくなってきたのだが,そんなことはどうでもいいから,面白いと思うことを書けばいいという気持ちになれたのは,わりに最近のことだった。 資料の探し方はインターネットで夢のような変化を遂げたが,それでもなかなか巡り会えない本はある。古本を集める時間としても十年は有効に使えたと思う。 美術史をやっている人には,創生期の学者たちのゴシップ満載なので楽しんでもらえると思うが,それ以外の方にどれほど面白がってもらえるか,わかりやすく読みやすくする工夫はしたつもりだけれど,いくらか不安がある。 先日自分より少し年上の,経営者の方々の会合でこの本の登場人物たちの話をしたとき,安倍能成や田中耕太郎でさえ,ご存知の方がほとんどなかったからである。だが逆に,だからこそこの本の意味があるともいえる。こんな人がいたのか,とちょっと驚きながら読んでいただけるとうれしい。 |

|

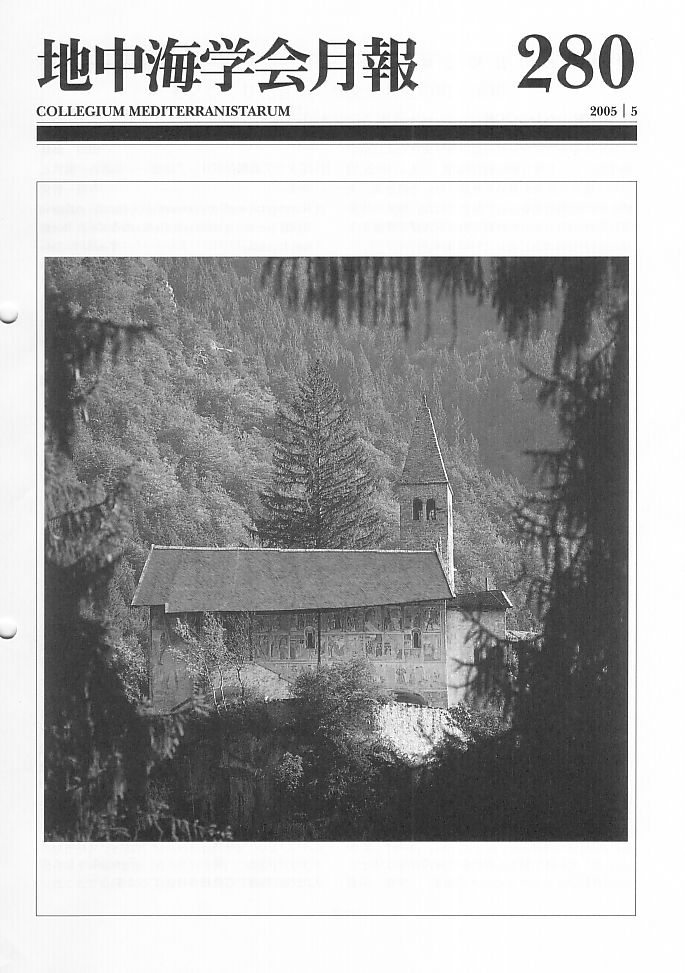

表紙説明 旅路 地中海13:死の舞踏の足跡/小池 寿子

|

北イタリアはトレントの西,ジェノヴァ渓谷とカンピリオ渓谷が合流するあたりの緑深い山間に二つの死の舞踏壁画が残る。ピンツォーロのはずれのサン・ヴィジリオ墓地教会堂外壁と,2キロほど北上したカリゾーロから,さらに山道を登ったサン・ステファノ教会堂外壁である。ともにシモーネ・バスケニスが描いたとされる地方色豊かな作品で,今も多くの巡礼者をひきつけて止まない。かつてはトレントにも「死の舞踏」があったと伝えられ,はるかに北上した旧街道沿いのオーストリアの街メットニッツにも類似した描写の死の舞踏壁画がある。おそらく,アルプス以北へと抜ける街道沿いには,まさしく死者と生者が行列をなすように,一連の壁画が描かれていたのであろう。 そして,このガルダ湖北の街道に並行するようにアルプスを貫く道が,西のイゼオ湖,コモ湖,さらにマッジョーレ湖の周辺に走る。ことにイゼオ湖とコモ湖を毛細血管のように巡る道に点在する死の舞踏壁画は,鞭打ち苦行者礼拝堂に描かれたもので,北イタリアにおけるこのテーマと苦行者の信仰のあり方との関係を浮き彫りにするばかりか,彼らの旅路が北方へ,また,ヴェネツィア共和国支配下のイストラ半島へと死の舞踏を伝播させたことを物語っている。 終末的危機感にとらわれた中世後期,道徳的退廃を非難しながら,自分の身体のみならず仲間の身体を鞭打って苦痛を共有した彼ら苦行者は,その過激さにもかかわらず, |

黒死病が一時的な衰微を見せた1348年のクリスマス当日に,聖母マリアから一通の手紙を託されたとの逸話によって人気を博したのだった。過熱した運動は,ライン河流域,ボヘミア地方,ネーデルラント地方,ポーランドやデンマーク,さらにはイングランドにまで追随者を増やしていった。素足で粗衣を纏って朗唱し,長くは33日半にわたって行進し,日中は二度,夜間は一度,自分自身を鞭打つのを常としていた彼らの行為は,またたくまにエスカレートし,打たれ破れた皮膚から飛び散る血が,街道や民家,礼拝堂の壁を赤く染めたという。イエスが十字架を担ってゴルゴダの丘を登り,磔刑に処せられ,息絶えるまでに受けた鞭打ちや茨の冠などのさまざまな責苦に倣い,同じ苦しみを自らに課すことによって主との同一化を図ろうとするのがその主旨であった。そしてその姿は,さながら死の舞踏を踊るようだったのである。 サン・ステファノ教会堂へと登る細道のところどころには,小さな標識や絵図が置かれ,ゴルゴダへの道程が示されている。そこを歩む者が,イエスがひざまずき,あるいは倒れた所で立ち止まり,祈りを捧げるように設置された「留(Statione)」と呼ばれる場だ。いわば十字架の道行きの見立てである。鞭打ち苦行者たちがその苦難の旅路の果てに見たのは,はたして,山河を越えて広がる清麗なる世界だったのだろうか。 表紙:サン・ステファノ教会堂外観 |