|

仏忢擟埾堳夛 丒戞2夞忢擟埾堳夛 擔帪丗2004擭12寧18擔乮搚乯 夛応丗忋抭戝妛L崋娰俋奒911幒 曬崘帠崁丂廐婜楢懕島墘夛偵娭偟偰乛亀抧拞奀妛尋媶亁XXVIII偵娭偟偰乛壢尋旓怽惪偵娭偟偰丂懠 怰媍帠崁丂戞29夞戝夛偵娭偟偰乛抧拞奀妛夛徿偵娭偟偰乛抧拞奀妛夛僿儗儞僪徿偵娭偟偰乛栶堳夵慖偵娭偟偰乛妛夛妶惈壔偵娭偟偰乮乽庒庤尋媶幰乮妛惗夛堳乯岎棳夛乿偺採埬乯 丒戞3夞忢擟埾堳夛 擔帪丗2005擭2寧25擔乮嬥乯 夛応丗忋抭戝妛10崋娰3奒322幒 曬崘帠崁丂亀抧拞奀妛尋媶亁XXVIII乮2005乯偵娭偟偰乛愇嫶嵿抍彆惉嬥怽惪偵娭偟偰乛夛旓枹擺幰偵娭偟偰乛2004擭搙嵿惌尒崬傒偵娭偟偰乛NHK暥壔僙儞僞乕嫤椡島嵗偵娭偟偰丂懠 怰媍帠崁丂戞29夞戝夛偵娭偟偰乛抧拞奀妛夛徿偵娭偟偰乛抧拞奀妛夛僿儗儞僪徿偵娭偟偰乛栶堳夵慖偵娭偟偰丂懠 |

仏夛旓帺摦堷棊 丂夛旓偺岥嵗帺摦堷棊偺庤懕偒傪偝傟偰偄傞曽偼丆4寧25擔乮寧乯偵堷偒棊偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡偺偱丆偛妋擣偔偩偝偄丅椞廂徹傪偛婓朷偺曽偵偼寧曬師崋偵摨晻偟偰偍憲傝偡傞梊掕偱偡丅 仏愇嫶嵿抍彆惉嬥 丂愇嫶嵿抍偺2005擭搙彆惉嬥偑偙偺傎偳寛掕偟傑偟偨丅嬥妟偼怽惪偺慡妟偱95枩墌乮撪55枩墌偼楢懕島墘夛夛応旓曗彆乯偱偡丅 |

|

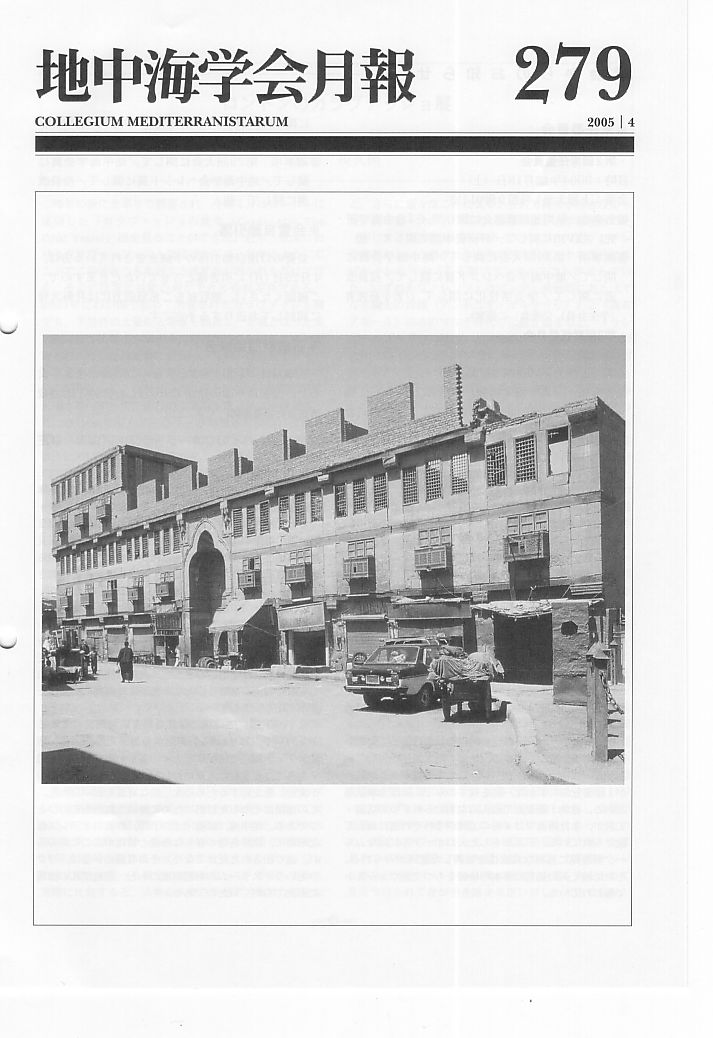

昞巻愢柧 椃楬丂抧拞奀12丗僗儖僞儞丒僇乕僀僩僶僀偺儚僇乕儔丒儔僽傽乛嶳揷丂岾惓 |

|

丂僄僕僾僩丒僇僀儘媽巗奨偺杒懁丆11悽婭枛僼傽乕僥傿儅挬偵傛偭偰寶愝偝傟偨愇憿偺栧偺傂偲偮丆僫僗儖栧乮乽彑棙偺栧乿乯偺偡偖撿懁乮巗撪懁乯偵丆僽儖僕乕丒儅儉儖乕僋挬偺戞21戙僗儖僞儞丒僇乕僀僩僶僀偵傛偭偰1480乣81擭寶愝偝傟偨儚僇乕儔丒儔僽傽偑偁傞丅儚僇乕儔丒儔僽傽偲偼丆寶暔偺壓奒偵戉彜岎堈偱庢傝埖傢傟傞彜昳偺曐娗丆捖楍丆攧攦庢堷側偳彜嬈嬈柋偺偨傔偺巤愝乮儚僇乕儔乯傪攝偟丆偦偺忋奒偵廤崌廧戭乮儔僽傽乯傪暋崌偝傟偨丆僇僀儘偵屌桳側寶抸僞僀僾偱偁傞丅偙偺寶暔偼丆傎傏姰慡側忬懺偱尰懚偡傞傕偺偲偟偰偼僇僀儘嵟屆偺椺偱偁傝丆傑偨婯柾丆峔惉丆堄彔側偳偁傜備傞揰偱戙昞揑側嶌昳偲偄偊傞丅寶暔惓柺偺捠傝偼丆僼僩僁僼栧乮乽惇暈偺栧乿乯偐傜墑傃傞儉僀僢僘丒儕僢僨傿乕儞丒儔乕捠傝偲傎傏暲峴偟偰丆彜嬈揑拞妀偱偁傞僴乕儞丒傾儖丒僴乕儕乕儕乕抧嬫偵偮側偑傞廳梫側姴慄奨楬偱偁傞丅 丂奨楬懁偺僼傽僒乕僪偼斾妑揑曐懚忬懺偼傛偔丆撿偺堦晹偱俆憌傑偱尰懚偟偰偄傞丅偨偩丆撿搶嬿晹傪愯傔偰偄偨僒價乕儖丒僋僢僞乕僽乮岞嫟媼悈応寭僐乕儔儞妛峑乯偑侾奒晹暘偺傢偢偐側堦晹傪巆偡偺傒偱丆傎傏慡夡忬懺偱偁傞丅寶暔1奒搶柺偱偼擖岥嵍塃偵俆尙偢偮偺揦曑丒岺朳偑丆傑偨撿柺偱偼係尙偺岺朳偑偦傟偧傟摴偵柺偟偰愝偗傜傟偰偄傞丅嶰梩宍傪偟偨擖岥億乕僞儖偵偼儅儉儖乕僋挬屻婜偵撈摿側悅捈惈傪嫮挷偟偨堄彔偑傒傜傟傞丅偦傟偵懕偔擖岥捠楲偼俉杮偺椗慄傪傕偮岎嵎償僅乕儖僩偱暍傢傟偰偄傞丅 |

丂栺26亊11倣偺撿杒偵挿偄挿曽宍傪偟偨拞掚偵柺偟偰丆侾奒偵偼寁19丆俀奒偵偼寁32偺彫晹壆偑暲傇丅侾奒慡懱偲俀奒惣懁晹暘偼偦傟偧傟偵婃忎偦偆側僩儞僱儖丒償僅乕儖僩偱暍傢傟偰偄傞偑丆拞掚偺撿懁偍傛傃搶懁偱偼俀奒埲忋偺晹壆偺峔憿偼偙傟偲偼堎側傝丆斾妑揑敄偄楖姠愊傒偺暻偵栘憿偺彴慻偑壦偗傜傟偰偄傞丅偙傟傜偼柧傜偐偵偦傟偧傟偑廧屗儐僯僢僩偱丆奨楬懁偵俀憌暘偺崅偝傪傕偮庡幒傪愝偗丆拞掚懁偵曋強丒奒抜側偳傪娷傓慜幒丆偦偺忋奒偵堦偮偺晹壆乮偍偦傜偔怮幒乯傪攝偟偰偄傞丅偝傜偵偙偺忋偵摨偠俀憌偺廧屗儐僯僢僩偑愊憌偝偣偰偄偨丅儚僇乕儔偺忋奒偵嵹傞儔僽傽偼丆壓奒偺嬈柋梡晹暘偲傾僋僙僗傪暘偗丆傎傏姰慡偵暘棧偝傟偰偄傞丅戉彜岎堈巤愝偲廤崌廧戭偲偄偆傑偭偨偔堎側傞婡擻傪愊傒廳偹偰俆憌偵偍傛傇崅憌偲偟偨偙偺寶抸偼丆崅搙偵敪払偟偨搒巗暥壔傪斀塮偟偰偄傞丅 丂僄僕僾僩崙棫恾彂娰偵曐娗偝傟偰偄傞屆暥彂偵傛傞偲丆僇乕僀僩僶乕僀偼1441擭偵儊僢僇弰楃偐傜栠傝丆惞抧儊僨傿僫廃曈偵懾嵼偡傞恖乆偺懡偔偑崲媷偟偰偄傞條巕傪傒偰丆偦偆偟偨恖乆偵懳偟偰僟僔乕僔儍乮僷儞梡偺彫敒暡乯傪巟媼偡傞偨傔偺戝婯柾側婑恑傪巚偄棫偭偨丅偙偺寶抸偼偦偆偟偨栚揑偺偨傔偵寶愝偝傟偨傕偺偺傂偲偮偱偁傞丅抧拞奀丆峠奀丒僀儞僪梞丆嵒敊偺僆傾僔僗側偳傪宱偰丆悽奅奺抧偺條乆側暔帒偲忣曬偑偙偙偵廤傔傜傟丆憲傝弌偝傟偨偩偗偱側偔丆偦偺廂塿偺堦晹偼丆儚僋僼偲偄偆僀僗儔乕儉偺婑恑惂搙偺傕偲丆惞抧弰楃偺梚岇偵傕廩偰傜傟偰偄偨偺偱偁傞丅 |

|

儘儞僪儞偺僇儔償傽僢僕儑揥

媨壓丂婯媣楴 |

|

丂嶐擭偺廐偵僫億儕偱奐嵜偝傟丆崱擭俀寧偵儘儞僪儞偵弰夞偟偨乽僇儔償傽僢僕儑偺斢擭乮Caravaggio The Final Years乯乿揥傪尒傞偙偲偑偱偒偨丅嬤擭丆墷暷偵偍偗傞僇儔償傽僢僕儑偺恖婥偼惁傑偠偔丆枅擭偺傛偆偵偳偙偐偱偙偺夋壠偺柤傪姤偡傞揥棗夛偑奐偐傟傞偩偗偱側偔丆偦偙偵偼忢偵挿幹偺楍偑偱偒傞惙嫷傇傝偱偁傞丅2001擭偵傢偑崙偱弶傔偰奐嵜偝傟偨僇儔償傽僢僕儑揥偱傕丆梊憐奜偺戝検偺擖応幰傪摦堳偟丆夛応偲側偭偨搶嫗搒掚墍旤弍娰偱傕壀嶈巗旤弍攷暔娰偱傕奐娰埲棃偺婰榐偲側偭偨偙偲偼婰壇偵怴偟偄丅崱夞偺揥棗夛傕墷暷偱偼戝偒側榖戣偲側偭偰偍傝丆僫億儕偱偼岲昡偵偮偒夛婜傪侾偐寧墑挿偟丆儘儞僪儞偱偼姰慡梊栺惂偺帪娫巜掕偺擖応偲側偭偰偄偰丆摉擔偺擖応寯傪攦偆偺偼崲擄偱偁偭偨丅僫僔儑僫儖丒僊儍儔儕乕惣娰抧壓偺夛応偼挻枮堳偱丆梕堈偵嶌昳偵嬤偯偗側偄傎偳偱偁偭偨丅儘儞僪儞偱偼丆2001擭偵儘僀儎儖A僇僨儈乕偱奐偐傟偨乽儘乕儅偺揤嵥丂1592-1623乿揥偵丆乻儘儗乕僩偺惞曣乼傪弶傔偲偡傞10揰傎偳偺偡偽傜偟偄僇儔償傽僢僕儑嶌昳偑弌昳偝傟偰偄偨偑丆偙偺偲偒傕戝曄偵惙嫷偩偭偨偙偲傪巚偄弌偟偨丅 丂嬤擭偺偙偆偟偨僇儔償傽僢僕儑恖婥偼壗偵婲場偡傞偺偩傠偆偐丅揱婰傗彫愢偑偁偄偮偄偱弌斉偝傟偨偙偲偐傜丆僇儔償傽僢僕儑偺攇棎偺惗奤偑埲慜偵傕傑偟偰拲栚傪廤傔偰偒偨偺偐傕偟傟側偄丅僲儖僂僃乕偺嶌壠傾乕儖丒僱僗偺彫愢亀僩儅僗偺晄怣乮Doubting Thomas乯亁偼丆僇儔償傽僢僕儑偺嶦恖偲巰偺恀憡傪僗儕儕儞僌側悇棟彫愢僞僢僠偱昤偄偰悽奅揑側儀僗僩僙儔乕偲側偭偰偄傞乮巆擮側偑傜朚栿偼側偄乯丅崱夞偺揥棗夛偼丆夋壠偑1606擭偵儘乕儅偱嶦恖傪斊偟偰摝朣偟丆撿僀僞儕傾傪曻楺偟偰億儖僩僄儖僐儗偱栰悅傟巰偸1610擭傑偱偺係擭娫偵峣偭偰偄傞丅偙傟偼丆僇儔償傽僢僕儑偺斢擭嶌昳偺懡偔偑廋暅傪廔偊偰尋媶傕恑揥偟偨偲偄偆帠忣偩偗偱側偔丆夋壠偺恖惗偺偆偪偱傕偙偺曻楺帪戙偙偦偑丆僑僢儂偺偦傟偵傕帡偰丆傕偭偲傕僪儔儅僠僢僋偱斶寑揑偱偁傞偙偲偲娭學偡傞偺偐傕偟傟側偄丅 |

丂夛応偱偼傑偢丆僫僔儑僫儖丒僊儍儔儕乕偲儈儔僲偺僽儗儔旤弍娰偵偁傞傆偨偮偺乻僄儅僆偺斢巂乼偑暲傋偰揥帵偝傟偰偄偨丅嵶晹傑偱鉱枾偵昤偒偙傑傟偨1601擭偺嶌昳偲峳偭傐偄僽儔僢僔儏僗僩儘乕僋偲敄揾傝偑尠挊側1606擭偺摨庡戣嶌昳傪斾傋傞偙偲偼丆僇儔償傽僢僕儑偺條幃曄壔傪斾傋傞応崌偺忢搮偲側偭偰偄傞偑丆幚暔傪幚嵺偵斾妑偡傞偲丆恖暔偺戝偒偝傗怓嵤偺旝柇側憡堘側偳丆偝傜偵條乆側偙偲偵婥偯偐偝傟偰嫽枴偑恠偒側偐偭偨丅師偺戞堦師僫億儕帪戙偺晹壆偵偼丆嬤擭廋暅偝傟偨乻僉儕僗僩偺鈿懪偪乼偲僋儕乕償儔儞僪偺乻惞傾儞僨儗偺弣嫵乼偲偄偆摪乆偨傞戝嶌偑栚傪堷偒丆偦偺朤傜偵側偤偐僋儗儌僫偺乻婩傞惞僼儔儞僠僃僗僐乼偑暲傫偱偄偨丅偄偢傟傕僼傿儗儞僣僃偺僺僢僥傿旤弍娰偵偁傞乻儅儖僞婻巑偺徰憸乮傾儞僩僯僆丒儅儖僥僢儕乯乼偲乻柊傞傾儌乕儖乼偺傒偺儅儖僞帪戙偺晹壆傪夁偓傞偲丆儊僢僔乕僫偺乻儔僓儘偺暅妶乼偲乻梤帞偄偺楃攓乼偺傆偨偮偺戝嶌偵寎偊傜傟傞丅椉幰偲傕儊僢僔乕僫廈棫旤弍娰偱壗搙傕尒偰偄傞偑丆偦偺偲偒傛傝傕偝傜偵戝偒偔尒偊偨丅偲偔偵乻儔僓儘乼偺峳乆偟偔晄婥枴側敆椡偼埑搢揑偱偁偭偨丅僫儞僔乕偺乻庴戀崘抦乼偲儃儖僎乕僛旤弍娰偺乻愻楃幰儓僴僱乼傕偦偙偵偁偭偨偑丆曐懚忬懺偑埆偔丆尋媶偺恑傫偱偄側偄乻庴戀崘抦乼傕丆儊僢僔乕僫偺戝嶌偵屴偡傞椡嶌偱偁傞偙偲傪擣幆偟偨丅師偺戞擇師僫億儕帪戙偺晹壆偱偼丆儘儞僪儞偲僄儖丒僄僗僐儕傾儖偺傆偨偮偺乻僒儘儊乼偑斾妑揥帵偝傟丆廋暅偑廔偭偨偽偐傝偺乻惞僂儖僗儔偺弣嫵乼丆偦傟偵嵟嬤儊僩儘億儕僞儞旤弍娰偵擖偭偨乻惞儁僥儘偺斲擣乼偑揥帵偝傟偰偄偨丅惂嶌帪婜偑妋幚側嵟屻偺恀嶌偱偁傞乻僂儖僗儔乼偺婄偑柇偵惵敀偐偭偨偺偑報徾揑偱丆寉帇偝傟偰偄傞乻儁僥儘乼傕傛偔尒傞偲堄奜偵忋庤偔丆摨帪婜偺恀嶌偐傕偟傟偸偲姶偠偨丅嵟屻偺晹壆偼丆儃儖僎乕僛旤弍娰偺乻僟償傿僨偲僑儕傾僥乼偺傒偑傐偮傫偲揥帵偝傟偰偍傝丆嵟屻偺帺夋憸偱偁傞僑儕傾僥偺惗庱偺偆偮傠側栚偮偒偑娤媞傪尒憲偭偰偄傞傛偆偱偁偭偨丅 丂埲忋偺16揰偺傒偺揥棗夛偱偁偭偨偑丆戝嶌傪娷傓偙傟偩偗偺僇儔償傽僢僕儑嶌昳偑傑偲傔偰揥帵偝傟傞偺偼1985擭偵僫億儕偲僯儏乕儓乕僋偱奐偐傟偨乽僇儔償傽僢僕儑偲偦偺帪戙乿揥埲棃丆20擭傇傝偱偁傞丅僫億儕夛応偱偼偝傜偵乻帨斶偺幍偮偺峴偄乼傗乻惞儖僠傾偺杽憭乼偲偄偭偨廳梫側戝嶌傗丆傾僩儕價儏乕僔儑儞偺栤戣嶌側偳傕揥帵偝傟偰偄偨傛偆偱偁傝丆偙偪傜偵峴偐側偐偭偨偙偲偑夨傗傑傟偨丅僇僞儘僌偼嬤擭偺尋媶惉壥偑惙傝崬傑傟偨椙彂偱偁偭偨丅夛応偱採帵偝傟偨僋儘僲儘僕乕偵偼昁偢偟傕慡柺揑偵偼彸暈偱偒側偐偭偨偟丆夛応偑崿嶨偟偰徠柧偑埫偡偓傞偙偲側偳偺晄枮偼偁偭偨傕偺偺丆嵟嬤僇儔償傽僢僕儑偵偮偄偰偺尋媶彂傪忋埐偟偨偽偐傝偱傗傗婥偑娚傫偱偄偨巹偵偲偭偰偼丆僇儔償傽僢僕儑嶌昳偲僇儔償傽僢僕儑尋媶偺掙抦傟偸埮傪偁傜偨傔偰尒偣偮偗傜傟偰恎偑堷偒掲傑傞巚偄偑偟偨師戞偱偁傞丅 |

|

偁傞彜幮儅儞偺抧拞奀嬻娫

劅劅堎暥壔嫟惗傊偺幚尡劅劅 嶳杮丂搶惗 |

|

丂敀偺VW1600偱傾儖僾僗傪挻偊丆媽儐乕僑傪撿壓丆傾僪儕傾奀増娸傪傂偨憱傝丆僐僜儃偲傾儖僶僯傾偺崙嫬偺擄強傪僗僐僺僄偵敳偗偰掱側偔丆慟偔僒儘僯僇偺奨偺岦偙偆偵柧傞偄僄乕僎奀偑帇奅偵擖偭偨丅1972擭偺弔丆偙偺柍揝朇側椃峴偑巹偺嵟弶偺抧拞奀偩偭偨丅偙偺崰偵傾儞僟儖僔傾丆僉僾儘僗丒儗僶僲儞偵傕懌傪墑偽偟偨丅抧拞奀傪杒偲惣偐傜尒偨栿偩丅偙偺條偵偟偰抧拞奀偺奜墢傪峴偗偽峴偔掱偵僀僗儔儉寳偵嬤偯偔帠傪幚姶偟偨丅 丂偦傟偐傜25擭娫傕抧拞奀偵墢偑柍偐偭偨巹偑嶰堜暔嶻乮埲崀暔嶻乯偱偺尰栶嵟屻偺奀奜擟抧僶僴儗儞傊偺堎摦乮1996乯偱抧拞奀傪搶偲撿偐傜傕尒傞岾塣傪摼偨丅僶僴儗儞偐傜拞搶傪娗妽偡傞栶栚偱搶抧拞奀増娸偼巹偺廳梫側庣旛斖埻偩偭偨丅價僽儘僗偺墿嬥怓偺奀丆僈僓偺擔杤丆傾儗僉僒儞僪儕傾偺嬧怓偺奀丆偲彮偟偢偮妏搙傪曄偊偰抧拞奀傪挱傔偨丅儓儖僟儞愳傪搉傝僄儖僒儗儉傪敳偗傞偲梱偐僥儖傾價僽偺斵曽偵奀偑敆偭偰棃偨丅巹偑抧拞奀傪棷庣偵偟偨25擭偼拞搶偺桰媣偺楌巎偱偼堦僐儅偵傕側傜側偄偑丆偦偺娫偵傓偐偟嬱偗敳偗偨儐乕僑偼暘楐丆儗僶僲儞偼挿偄撪愴傪宱尡偟丆僉僾儘僗偼暘抐偝傟偨丅巐曽偐傜尒偨抧拞奀偺柺愊偲25擭偺帪娫幉偱巹偺拞偵戝偒側棫懱揑嬻娫偑弌棃忋偑偭偨丅 丂張偱擔杮恖偺抧拞奀尒暦偲偟偰偼揤惓彮擭巊愡埲棃丆奐崙屻偺尛墷丒尛暓巊愡傪宱偰丆奐捠捈屻偺僗僄僘塣壨傪捠偭偨怴惌晎偺娾憅巊愡抍側偳偑偁傞丅偱偼搶抧拞奀偱偺彜妶摦偼偳偆偩偭偨偐丠丂尛墷巊愡抍乮1864乯偵暉戲桜媑側偳偲嫟偵摉帪16嵨偺塿揷岶乮弶戙嶰堜暔嶻幮挿乯偑晝恊偵悘峴丆墲楬僗僄僘偐傜僇僀儘宱桼偺揝摴偱捠夁偟偨偑彜妶摦偱偼側偄丅拞搶晪擟偺婡夛偵夛幮偺拞搶巎傪曇嶽偟偨丅媽嶰堜暔嶻偺1938擭偺怑堳榐偵垷楋嶳弌挘堳偺柤徧偑尒偊傞丅嵟弶偺拞搶嫆揰偼柸壴偺廤愊抧傾儗僉僒儞僪儕傾偩偭偨丅1939擭偺弌挘強柤曤偱偼僔儕傾傗僶僌僟僢僪偺挀嵼堳偑強懏丆垷楋嶳偑摉帪拞搶偱峀堟揑側栶妱傪壥偨偟偰偄偨帠偑塎偊傞丅張偑1941乣42擭偵偼杒傾僼儕僇愴慄偱儘儞儊儖彨孯偑楢崌孯偺儌儞僑儊儕乕偲巰摤傪孞傝峀偘偰偄偨丅塸孯偑廤寢偡傞傾儗僉僒儞僪儕傾偼撈孯偺嬻廝傪庴偗傞丅偦偺屻帠柋強偼暵嵔偝傟丆怑堳榐偱偺垷楋嶳偺柤慜偼徚柵偡傞丅 丂愴屻偺拞搶偱偺彜妶摦偼拞搶偺僷儕偲傕屇偽傟偰嬥梈偲杅堈偺拞宲抧偲偟偰塰偊偨儀僀儖乕僩傪拞怱偵巒傑傞丅撪愴杣敪乮1974乯偱暔嶻偺拞搶憤巟攝恖偼堦帪僇僀儘偵旔擄丆1983擭偵偼榩娸僶僴儗儞偵尰抧朄恖傪愝棫偟偰拞搶偺峀堟宱塩偺杮晹偲偟偨丅峏偵崱擭偵擖傝嬤擭棽惙偺僪僶僀傊偺堏揮傪寛傔偨丅擔杮宱嵪偺愲暫乽憤崌彜幮乿偼暥帤捠傝拞搶偺摦棎偵東楳偝傟嵒敊偺棳嵒偺擛偔巔傪曄偊偰棃偨偺偩丅 |

丂廆嫵偲柉懓偑暋嶨偵擖傝慻傓儌僓僀僋崙壠儗僶僲儞偼彜幮偺拞搶巎弶婜偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偑丆儌僓僀僋偺僶儔儞僗偑曵傟偨寢壥偺撪愴偱峳攑丆廔寢乮1991乯屻偺崱傕榓暯抧堟偺嫹娫偱嬞挘偑懕偔丅擔杮婇嬈傕杦偳偑揚戅丆朚恖偼側傫偲70恖掱搙偵尭偭偨丅暔嶻偺拞搶巎偱摿昅偡傋偒偼撪愴傪懴偊偰変偑儀僀儖乕僩帠柋強傪庣傝懕偗偨僿僢僙儞彈巎乮Mokhaiesch Hessen乯偺帠偩丅僿僢僙儞偼愮栭堦栭暔岅偺儂僜儞墹斳偵場傒丆儌僴僀僢僔儏偼僇儚僶恄揳傪暍偆嬥巺偺儗乕僗傪堄枴偡傞傜偟偄丅偦偺斵彈傕挿偄嬑傔傪廔偊偰崱擭偵擖傝夛幮傪戅怑偟偨丅 丂偁傞帪丆巹偼儌僓僀僋扵媮偺堊偺幚尡傪巚偄偮偄偨丅儗僶僲儞偱恊偟偔側偭偨巐恖偺桭恖偵摨偠幙栤傪偟偰傒偨丅僒儞僾儖偐傜曣廤抍傪悇掕偡傞帺暘側傝偺帋傒偩丅夞摎傪梫栺偡傞偲偙偆偩丅匑僗儞僯攈僀僗儔儉偺傾儔僽恖僿僢僙儞偼屆戙僼僃僯僔傾傕嫮偔堄幆丅匒僔儍儅僗曇廤挿偼僉儕僗僩嫵搆偩偑帺暘偼傾儔僽恖偩偲擣傔傞丅匓張偑摨偠僉儕僗僩嫵搆偱傕價僽儘僗偺崪摕彜傾儖僶乕僩偼傾儔僽恖偲屇偽傟傞帠傪寵偄僼僃僯僔傾儞偩偲庡挘丅匔傾儖儊僯傾恖偺榁旤弍彜傾乕僠儞偼僩儖僐偵敆奞偝傟偨晝曣偺楌巎傪岅傝偮偮丆僆儕僄儞僩暥柧偺愓傪昤偔David Roberts乮1796乣1864乯偺儕僩僌儔僼傪戝帠偵偡傞丅寖偟偄撪愴偱嬯楯偟偨搒夛偺僿僢僙儞偲抧曽偺庒庤傾儖僶乕僩偺峫偊偼墦偄偑丆奆偑廆嫵傗柉懓傪挻偊偰僆儕僄儞僩偲抧拞奀偺梈崌暥壔傪庴偗宲偖帠偵屩傝傪姶偠偰偄傞丅屆戙幮夛偵婣懏傪媮傔傞巔偼柉懓偲廆嫵偺寗娫傪杽傔傞嫟惗傊偺僣乕儖側偺偐偲巚偭偨丅榓暯傗僀儔僋栤戣偱憺埆偺楢嵔偑尵傢傟傞偑丆儗僶僲儞偱偼撪愴偺嫵孭偑嫟懚傊偺抦宐傪惗傒弌偟偨偺偩傠偆偐丠 丂巹偺幚尡庢嵽拞偵僔儍儅僗巵偼廆嫵偺嫼埿偐傜幷抐偝傟偰偄傞擔杮恖偺婥妝偝傪旂擏偭偨丅懡柉懓懡暥壔崙壠偺暷崙偑拞搶偺暷崙棳柉庡壔傪彞偊晲椡偵慽偊傞柕弬偵偼摉榝偡傞偑丆擔杮恖偺偙偺抧堟傊偺柍娭怱偲柍抦偼偦傟埲壓偺儗儀儖偲傕偄偊傞丅傑偢擔杮廃曈彅崙偲偺嫟塰搘椡偑拞搶栤戣丆榓暯栤戣偺棟夝傊偺堦曕偲峫偊傞丅 |

|

曄傢傝偮偮偁傞僼儔儞僗偺戝妛嫵堢

挬憅丂嶰巬 |

|

丂嶐擭傛傝僼儔儞僗偵棷妛偟偰偄傞丅妛惗惗妶傪憲傞拞丆帺暘偑偳偆傗傜僼儔儞僗偺戝妛夵妚偺恀偭扅拞偵傗偭偰棃偨傜偟偄偲偄偆偙偲偑傢偐偭偰偒偨丅偦偙偱丆僼儔儞僗偺尰嵼偺嫵堢帠忣偵偮偄偰丆堦妛惗偺帇揰偐傜偍榖偟偨偄偲巚偆丅 丂傑偢嫇偘傜傟傞偺偑丆戝妛峔憿偦偺傕偺偺曄妚偱偁傞丅偙傟傑偱僼儔儞僗偺戝妛偱偼戞俁壽掱偐傜惉傞撈帺偺妛擭惂偑嵦梡偝傟偰偒偨丅戞侾壽掱偼戝妛擖妛屻俀擭娫偱乽戝妛堦斒嫵堢柶忬乮DEUG乯乿傪庢摼偟丆懕偔戞俀壽掱偱偼丆侾擭栚偱乽妛巑乮Licence乯乿丆俀擭栚偱乽廋巑乮Ma îtrise乯乿傪庢摼丆偦偺屻偺戞俁壽掱偱偼丆侾擭栚偵乽崅摍愱栧嫵堢柶忬乮DESS丗廇怑婓朷幰乯乿丆偁傞偄偼乽崅摍尋媶柶忬乮DEA丗尋媶婓朷幰乯乿傪庢摼偟丆偦偺屻乽攷巑乮Doctrat乯乿傪庢摼偡傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅偟偐偟丆1989擭埲棃丆墷廈彅崙偱峔憐偑恑傔傜傟偰偒偨乽儓乕儘僢僷扨埵屳姺僔僗僥儉乮ECTS丗European Credit Transfer System乯乿偺棳傟傪媯傒丆僼儔儞僗偱傕儓乕儘僢僷婯奿偺LMD惂丆偡側傢偪戝妛擖妛屻俁擭偱乽妛巑乮Licence乯乿丆偦偺屻偺俀擭偱乽廋巑乮Master乯乿丆懕偔俁擭偱乽攷巑乮Doctrat乯乿傪庢摼偡傞偲偄偆妛擭惂傪2007擭傑偱偵慡戝妛偱摫擖偡傞偙偲偵側偭偨丅儓乕儘僢僷寳嫟捠偺妛擭惂傪摫擖偡傞偙偲偵傛傝丆廬棃偺扨埵屳姺偵敽偆斚嶨偝偑夝徚偝傟丆僼儔儞僗偲儓乕儘僢僷寳撪偺妛惗偺墲棃偑傛傝帺桼偵峴傢傟傞偙偲偵側傞丅 丂巹偺嵼愋偡傞僷儕戞10戝妛偱傕2005擭搙偐傜偄傛偄傛偙偺怴僔僗僥儉偑摫擖偝傟傞偙偲偵側偭偨丅偟偐偟丆怴僔僗僥儉傊偺堏峴偵嵺偟栤戣偑側偄偲偄偆傢偗偱偼側偄丅偨偲偊偽巹偼尰嵼DEA壽掱偵嵼愋偟偰偄傞偑丆榑暥偺採弌帪偵傛偭偰丆庢摼偱偒傞妛埵偑曄傢偭偰偟傑偆偲偄偆栤戣偑惗偠傞丅偡側傢偪崱擭搙拞偵榑暥傪採弌偡傟偽攷巑壽掱偵娷傑傟傞DEA偺妛埵丆棃擭榑暥傪採弌偡傞偲廋巑壽掱偺妛埵傪庢摼偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅偙傟偼傂偲偮偺椺偵夁偓側偄偑丆扨埵擣掕傗妛埵偺愗傝懼偊丆僇儕僉儏儔儉偺曄峏側偳丆尰峴僔僗僥儉偱曌嫮傪恑傔偰偒偨妛惗偨偪偵偲偭偰晄埨偺庬偼恠偒偢丆怴僔僗僥儉偺摫擖偼暋嶨側巚偄偱妛惗偨偪偵庴偗巭傔傜傟偰偄傞傛偆偵傕巚傢傟傞丅 |

丂傕偆傂偲偮偺夵妚偼丆2001擭偵敪懌偟偨乽崙棫旤弍巎尋媶強丗Institut national d'histoire de l'art乮埲壓INHA偲棯乯乿傪拞怱偵丆怴偟偄旤弍巎嫵堢丒尋媶偺嫆揰偑抸偐傟偮偮偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅 丂INHA偼丆戝偒偔乽嫵堢丒尋媶晹栧乿偲乽恾彂娰丒帒椏晹栧乿偺擇偮偐傜惉傞丅乽嫵堢丒尋媶晹栧乿偱偼丆僼儔儞僗崙撪奜偺僱僢僩儚乕僋偺憂愝偲妶惈壔丆庒庤尋媶幰偺梴惉丆奜崙偐傜偺媞堳尋媶堳偺庴偗擖傟側偳傪栚揑偵宖偘丆偡偱偵偝傑偞傑側帋傒偑峴傢傟偰偄傞丅僷儕2嬫偵偁傞峑幧偱偼丆尋媶婡娭偺榞傪挻偊偨怴偟偄嫵堢懱惂偑峔憐偝傟丆僷儕偺奺戝妛偺戞3壽掱埲忋偺庼嬈偲丆奺庬崅摍尋媶婡娭偺庼嬈偑峴傢傟偨傝丆島墘夛傕昿斏偵奐嵜偝傟偨傝偟偰偄傞丅傑偨乽恾彂娰丒帒椏晹栧乿偱偼丆恾彂娰偺嵞曇惉偑峴傢傟丆僕儍僢僋丒僪僁乕僙旤弍峫屆妛恾彂娰丆崙棫旤弍攷暔娰拞墰恾彂娰丆崙棫崅摍旤弍妛峑恾彂娰丆屆暥彂妛峑晬懏恾彂娰偺4娰偺憼彂丆憤寁134枩嶜偑丆2008擭傑偱偵峑幧偺岦偐偄偵偁傞媽崙棫恾彂娰乮儕僔儏儕儏乕娰乯偵擺傑傞偙偲偵側偭偰偄傞丅壛偊偰丆2003擭傛傝揹巕壔寁夋傕恑傔傜傟丆旤弍峫屆妛娭學偺暥專栚榐傪偼偠傔丆憼彂偺拞偺婱廳側帒椏偑師乆偵揹巕壔偝傟偰偄傞丅 丂嵟屻偵儐僯乕僋側峑幧偵偮偄偰傕偍榖偟偨偄丅INHA偺峑幧偼僊儍儖儕乕丒僐儖儀乕儖偲偄偆僷僢僒乕僕儏偺拞偵偁傞丅僷僢僒乕僕儏偲偼丆18悽婭枛偐傜19悽婭偵偐偗偰憿傜傟偨丆僈儔僗壆崻偱暍傢傟偨曕峴幰愱梡偺彜揦奨偺偙偲偱偁傞偑丆峑幧偺偁傞僷僢僒乕僕儏偼丆桪旤側儌僓僀僋僞僀儖偱傕抦傜傟傞僊儍儖儕乕丒償傿償傿僄儞僰偲傕偮側偑傝丆抧尦偺恖偩偗偱側偔娤岝媞偑朘傟傞応強偵側偭偰偄傞丅峑幧偺奜偵偼偍偟傖傟側僽僥傿僢僋傗僒儘儞丒僪丒僥乮媔拑揦乯偑尙傪楢偹丆捠楬偵柺偟偨嫵幒偱庼嬈傪庴偗偰偄傞偲丆僈儔僗挘傝偱娵尒偊偺嫵幒偺拞傪擿偒崬傓恖偑偄偨傝丆婰擮嶣塭偺僼儔僢僔儏偑嫵幒偺拞傑偱撏偄偨傝偡傞偙偲傕彮側偔側偔丆晛抜丆戝妛偱庼嬈傪庴偗偰偄傞帪偵偼姶偠傞偙偲偺側偄奜偺嬻婥偲偄偆傕偺偑嫮偔姶偠傜傟丆晄巚媍側婥帩偪偵側傞丅 丂埲忋嬱偗懌偱僼儔儞僗偺嫵堢帠忣偵偮偄偰偍榖偟偨偑丆偄偢傟偵偟偰傕尵偊傞偺偼丆僼儔儞僗偺戝妛偑丆廬棃偺廲宆偐傜墶宆偺丆傛傝廮擃偱奐偐傟偨嫵堢懱惂偵堏峴偟偮偮偁傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅帺暘偑偦偺傛偆側曄壔傪敡偱姶偠傞偙偲偺偱偒傞帪婜偵棷妛傪偟偰偄傞偙偲偼丆偲偰傕柺敀偄懱尡偵側傞偲巚偆丅 |

|

僒儞丒僶僂僨儕僆丒僨丒儀儖儔儞僈楃攓摪

尨丂梲巕 |

|

丂僯儏乕儓乕僋偺儊僩儘億儕僞儞旤弍娰偺暿娰丆僋儘僀僗僞乕僘偵峴偭偨帪丆夰偐偟偄婥攝偵怳傝岦偄偨愭偵乻閜閗乼偺僼儗僗僐夋偑偁偭偨丅偙傟偼僗儁僀儞偺僒儞丒僶僂僨儕僆楃攓摪偵偁偭偨傕偺偱丆崌廜崙偺廂廤壠僈僽儕僄儖丒僨儗僢儁偑擖庤偟偨23揰偺撪偺堦揰偱偁傞丅 丂儌僒儔儀條幃偺戙昞寶抸丆僒儞丒僶僂僨儕僆楃攓摪偼僜儕傾導偺峳椓偲偟偨儀儖儔儞僈嬤偔偺媢偵偁傝丆偙偙傪棳傟傞僪僁僄儘壨偼僉儕僗僩嫵搆偵偲偭偰偼撿偺丆僀僗儔儉嫵搆偵偲偭偰偼杒偺嵟廳梫杊塹慄偱偁偭偨丅偙傟傪僜儕傾偺恖乆偼崱傕屩傝偵巚偄丆巗偺岞墍偵傾儞僩僯僆丒儅僠儍僪偺乬僜儕傾傛丆愴偄偺嵟慜慄偺僜儕傾傛乭偱偼偠傑傞帊偑怉嵧偱怉偊偰偁傞丅峏偵儀儖儔儞僈偺廃曈偱偼戝偒側奨摴偑屲偮岎嵎偟丆僆僗儅偐傜偺奨摴偵僀僗儔儉偺嵟廳梫愴棯嫆揰偱墷廈嵟戝偺僑儖儅僗梫嵡偑偁傝丆儀傾僩僗幨杮偺塭嬁偑擖偭偨丅懠偺摴偵偼11悽婭偵撿晹偺儌僒儔儀偑怉柉偟偨傾儞僟儖僗懞偑偁傝丆偐偺傾儖儅儞僜儖孯偑攕憱偟丆僔僌僄儞僒傊偲捠偠傞僄儖丒僔僪偺墦惇楬傕偁偭偨丅懄偪9悽婭偐傜11悽婭偺儀儖儔儞僈偼儗僐儞僉僗僞偺嵟慜慄偵偁傝丆偙偺楃攓摪偑寶愝偝傟偨11悽婭枛偵偼暥柧偺廫帤楬偵埵抲偟偰偄偨丅 丂楃攓摪傪寶偰偨偺偼偍偦傜偔僩儗僪偐傜摝旔偟偰偒偨儌僒儔儀偩丅9悽婭埲棃偺敆奞偱丆帺傜偺傾僀僨儞僥傿僥傿傪媮傔僉儕僗僩傊偺怣嬄怱傪怴偨偵偟丆廔枛偺摓棃傪嫲傟怴偟偄妝墍寶愝婅朷傪傕偭偰偄偨丅偙傟偑帺傜偺儌僒儔儀揟楃偵摿暿側堄枴傪梌偊傞偙偲偵側傝丆偦偺婅朷傪幚尰偡傋偔擹枾側寶憿暔偲側偭偨丅寶暔偺奜娤偼奐岥晹偑梷偊傜傟偨娙慺側愗愇愊傒偺敔偩偑丆偦傟偵斀偟撪晹峔憿偼嬌傔偰暋嶨偱嬐偐80m²偺嬻娫偵惞彂偲僐乕儔儞偲偄偆傆偨偮偺惛恄傪嬅弅偟偨丅恎楲丆屻恮丆崅偝1.85m偺攏掻宍傾乕僠俆屄偐傜側傞儈僯丒儊僗僉乕僞丆俀奒楲丆偦偺彴偵撪晹傪僼儗僗僐夋偱暍偭偨傢偢偐挿偝1.1m偺嵳抎傪攝抲丆傑傞偱擖傟巕幃偺柪媨偺彫塅拡偩丅摪撪僼儗僗僐夋偵偼乽庪椔乿偲乽惞彂乿偲偄偆傆偨偮偺僒僀僋儖偑偁傝丆僑儊僗丒儌儗僲偺尋媶埲棃偝傑偞傑側夝庍偑偁傞丅乽庪椔乿偺僒僀僋儖偼嬤擭僀僗儔儉偺怐暔丆僞僀僼傽 |

偺媨揳偺僼儗僗僐夋丆徾夊偺嵶岺暔偲偺娭楢傪丆乽惞彂乿偺僒僀僋儖偼僙僑價傾偺儅僨儖僄儘傗儗儕僟偺僞僂儖嫵夛丆枖12悽婭偵僜儕傾偵摫擖偝傟偨僋儕儏僯乕條幃偺塭嬁偑巜揈偝傟偰偄傞丅僋儕儏僯乕夛偺憁暫儀儖僫儖僪丒僨丒傾僿儞偑1124擭偵僀僗儔儉嫵搆偐傜僔僌僄儞僒傪扗娨偟丆1136擭偵偼偙偺楃攓摪偑僆僗儅偐傜僔僌僄儞僒娗妽壓偵側偭偨偙偲傪峫偊崌傢偣傞偲丆嫽枴偁傞庡挘偲巚傢傟傞丅慜弎偺乻閜閗乼偼乽庪椔乿僒僀僋儖偵偁傝丆閜閗偼壸傪庴偗庢傞帪偵骒偔偙偲偐傜尓嫊偝傪徾挜偡傞摦暔偲僒儞丒僀僔僪儘偼偟偨丅 丂偟偐偟側傫偲偄偭偰傕偙偺楃攓摪偺埑姫偼娵揤堜傪巟偊偰偄傞拞墰偺懢偄拰丆俉杮偺儕僽偑梩偲側傞戝偒側灐烲偺庽偩丅乽抧偺拞怱偵堦杮偺栘偑偁傝乧乧偦偺梩偼旤偟偔幚傝朙偐偱丆偦偙偵偼傒側偺怘傋暔偑偁偭偨丅惗偒傞傕偺偼傒側偦偙偐傜椘傪偆偗偨乿偲僟僯僄儖彂偵偁傞惗柦偺庽偩丅僕儑傾儞丒僗儗僟偵傛傞偲偙傟偼乽揤偲抧傪偮側偖傕偺丆惞偲懎傪寢傃偮偗傞鋊偺弿偺傛偆側傕偺乿丆傑偝偵揤傊摜傒弌偡掤巕偩丅1086擭崰偺僆僗儅幨杮偵偼恄偺巕梤偵灐烲偺梩傪曭專偡傞偁傜備傞崙丆柉懓丆尵岅偺恖乆偑昤偐傟丆暿偺幨杮偵偼帊曇偺乽惓偟偄幰偼灐烲偺傛偆偵塰偊乿傪憿宍壔偟偨灐烲偺庽傪搊傞恖暔偑偄傞丅偙偆偟偰媊恖偼椦姤傑偱搊傝丆偦偺幚傪偊偰嵃偺塰岝偺嬌抳偵摓払偡傞丅儀儖儔儞僈偵掕廧偟偨屒撈側壐廋巑偼偙偺媊恖偵曧偄丆揤傑偱偲偳偔庽偵搊傞偙偲傪柌傒偨偵堘偄側偄丅峳椓偲偟偨儀儖儔儞僈偺抧偱僀僗儔儉嫵丆僉儕僗僩嫵丆儐僟儎嫵偲偄偆俁廆嫵偺惛恄偑嬅弅偝傟偰俉杮偺儕僽傪傕偮堦杮偺懢偄拰偺灐烲偺庽偵側偭偨丅偙偺擹枾側嬻娫偱壺楉側儌僒儔儀揟楃偑幏傝峴傢傟丆壺傗偐側堖憰偑榅怌偺岝偵婸偒丆妝偺壒偑嬁偒丆枾幒偼偝側偑傜嶰偮偺廆嫵偑梟偗崌偭偨戝墘寑応偲側偭偨丅偟偐偟枾幒偺奜偺尰幚偼偦傟偵斀斾椺偟偰夁崜偩偭偨偙偲傪朰傟偰偼側傜側偄丅乽俁廆嫵偺墹乿傪柤忔傞僼僃儖僫儞僪俁悽偑尰傟偰傕丆尰幚偺夁崜偝偼宍傪曄偊偰懚嵼偟偨丅尰幚偑夁崜偱偁傟偽偁傞傎偳丆恖乆偼偙偺枾幒嬻娫偵尰幚摝旔偟丆妝墍傪柌憐偟丆怱傪桙偟偨偵偪偑偄側偄丅 丂幹偺栚嶱偺傛偆側俉杮儕僽偺庽偺壓偵偄傞偲壗偐戝偒側懚嵼偵庣傜傟偰偄傞婥暘偵側傝丆怱偑暯傜偵側傞丅尓嫊偵側偭偰偄偔丅僯儏乕儓乕僋偱屇傃偲傔傜傟偨乻閜閗乼偺夰偐偟偝偑栠偭偰偔傞丅偦偺夰偐偟偝偑僔儖僋儘乕僪傪搉偭偰偒偨惓憅堾屼暔偺梿珥巼抙屲尫旡攊偵徾浧偝傟偰偄傞乽閜閗乿偲乽灐烲偺庽乿偵廳側傝丆悽奅偑墌偔丆傂偲偮偵側偭偰偄偔丅偟偐偟崱傕尰幚偼尩偟偄丅21悽婭偵側偭偰傕恖椶偼憡曄傢傜偢乽9.11摨帪懡敪僥儘乿偵徾挜偝傟傞婋婡揑側忬嫷傪惈挦傝傕側偔孞傝曉偟偰偄傞丅偙偺恖椶偺嬸偐偝偺僔儞儃儖偑偙偺儌僒儔儀寶抸偐傕偟傟側偄丅 |

|

僑僀僃僗僇僗慺昤

惣愳丂棟崄 |

|

丂擭偺悾偑敆偭偨偁傞擔丆乽僌儔僫僪僗偺GOYESCAS乮僑僀僃僗僇僗乯傪懖嬈帋尡偱抏偔惗搆偺儗僢僗儞傪偍婅偄偟偨偄偲巚偭偰乧乧乿偲偄偆埶棅偑晳偄崬傫偱偒偨丅傾儖儀僯僗丆僒儔僒乕僥丆僌儔僫僪僗丆僼傽儕儍丆儌儞億僂丆僩僁儕乕僫丆僩儖僪儔丆僄僗僾儔丆僴儖僼僥儖丆儌儞僒儖僶僢僠儍丆傾僽儕儖側偳丆尰嵼傑偱悢偊愗傟側偄傎偳偺僗儁僀儞恖嶌嬋壠偑抋惗偟懕偗偰偄傞丅偟偐偟丆惗棃帹偵撻愼傫偩嶌昳傪岲傓擔杮恖偵偲偭偰丆枹抦偺悽奅偺僗儁僀儞壒妝偼梱偐斵曽偺偙偲偺傛偆偩丅偦偺僗儁僀儞壒妝偑偦傟傎偳擔杮偵晛媦偟偰偄側偄偵傕偐偐傢傜偢丆僌儔僫僪僗偺丆偦傟傕乻GOYESCAS乼偑僾儘僌儔儉偵慻傑傟傞応崌偑懡乆偁傞偲偄偆偺傕帠幚偱偁傞丅扤傕偑帹偵怱抧傛偄慁棩偲僴乕儌僯乕偺椄偲側傞丅偲偙傠偑丆偳偙傑偱傕搑愗傟傞偙偲側偔懕偔旤偟偄儊儘僨傿乕偑丆傑傞偱懄嫽墘憈傪妝晥偵偟偨傛偆側嶖妎偵墘憈幰傪娮傜偣丆傑偲傑傝偺偮偐側偄僕儗儞儅偵捛偄傗傞偲偄偆偙偲傕丆傑偨con garbo y donaire乮桪夒偵墣傗偐偵乯丆avec beaucoup de grâce乮旕忢偵桪旤偵乯丆con gallardía乮镈憉偲乯丆lento e rítmico乮備偭偔傝偲儕僘儈僢僋偵乯丆con dolore e appassionato乮斶扱偵偔傟忣擬揑偵乯側偳夁忚側傎偳偺墘憈忋偺敪憐昗岅偵墘憈幰偑帺桼傪扗傢傟偨偐偺傛偆偵埑搢偝傟傞偲偄偆偙偲傕丆墘憈壠偼抦傞桼傕側偄丅 丂僠僃儘憈幰僷僂丒僇僓儖僗偵傛偭偰揤嵥揑丆撈憂揑側帊恖偲徧巀偝傟偨僌儔僫僪僗偼丆1867擭僇僞儖乕僯儍抧曽偺儕僃僀僟Lleida偵惗傑傟傞丅乽枹偩僌儔僫僪僗偺乻GOYESCAS乼偲傾儖儀僯僗偺乻IBERIA乼傪挻偊傞僗儁僀儞壒妝偼抋惗偟偰偄側偄乿偲偄傢傟傞丅偍偦傜偔乻GOYESCAS乼偼僌儔僫僪僗偺嵟崅寙嶌偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄丅僺傾僲斉偼1911擭偵僶儖僙儘僫偱弶墘偝傟傞丅偦偺屻丆偦傟偼僆儁儔壔偝傟丆1916擭偺僯儏乕儓乕僋弶墘偱戝惉岟傪廂傔傞偺偱偁傞丅偲偙傠偑丆僯儏乕儓乕僋偐傜偺婣搑偵儘儞僪儞偐傜忔慏偟偨僒僙僢僋僗崋偑僪僀僣愽峲掵偵寕捑偝傟丆僌儔僫僪僗偼晇恖偲偲傕偵婣傜偸恖偲側偭偰偟傑偆丅 |

丂僌儔僫僪僗偼18悽婭崰偺儅僪儕乕僪傪垽偟偰偄偨丅乻GOYESCAS乼偼偦偺帪戙傪惗偒偨夋壠僑儎偺僄僢僠儞僌傪捠偟偰昤偐傟偨壒偺悽奅偱偁傞丅僌儔僫僪僗傪柌拞偵偝偣偨偺偼丆僉儍儞僶僗偵昤偐傟偨儌僨儖偨偪丆傾儖僶岞庉晇恖丆儅儂傗儅僴丆對儗乕僗傗崟價儘乕僪偺僪儗僗丆偟側傗偐側崢晅偒偵恀庫偺傛偆側庤乧乧丅斵偼僑儎偺僷儗僢僩丆偦偺怱偺撪偵楒偟偨偺偱偁傞丅僼儔儞僗宯僽儖儃儞壠偑僗儁僀儞傪摑帯偟偰偄偨媨掛夋壠僑儎偺帪戙偼丆弾柉偑屓傪惗偒偨帪戙偱偁傞丅摤媿傗僒儖僗僄儔zarzuela偼弾柉偺屸妝偲側傝丆儅僪儕乕僪偺壓挰偵惗偒傞捳峀朮巕偵挿傔偺儅儞僩傪塇怐傞儅儂傗摢偐傜儅儞僥傿乕儕儍mantilla傪偐傇傞儅僴偑搊応偡傞丅偦偟偰婱懓偺僼傽僢僔儑儞傑偱傕僼儔儞僗晽偵側偭偨丅乻GOYESCAS乼偵偼偦偺帪戙偺惗妶傪忴偟弌偝偣傞條乆側僗儁僀儞揑梫慺偑怐傝崬傑傟偰偄傞丅 丂戞堦嬋栚偺乬LOS REQUIEBROS乭乮垽偺尵梩乯偵棳傟傞僩僫僨傿乕儕儍tonadilla傕丆偦偺帪戙偵僗儁僀儞偱棳峴偟偨壧偺傂偲偮偱偁傞丅僌儔僫僪僗偼嬋拞偵18悽婭偺僩僫僨傿乕儕儍嶌嬋壠偺傂偲傝偱偁傞僽儔僗丒僨丒儔僙儖僫乮1751乣1816乯偺嶌昳傪堷梡偟偮偮丆偦偺寗娫偵帺嶌偺僩僫僨傿乕儕儍傪嶶傝偽傔変乆傪妝偟傑偣傞丅戞嶰嬋栚偺乬EL FANDANGO DE CANDIL乭乮偲傕偟壩偺僼傽儞僟儞僑乯偺僼傽儞僟儞僑fandango偺儕僘儉偵晜偐傃忋偑傞偺傕丆1808擭儅僪儕乕僪惗傑傟偺恖婥嶌壠儊僜僱儘丒儘儅僲僗偺嶌昳乻LA CAPA VIEJA Y EL BAILE DE CANDIL乼乮屆偄儅儞僩偲偲傕偟壩偺梮傝乯偵昤偐傟偨18悽婭偺儅僪儕乕僪偺忣宨偱偁傞丅堦曽丆摿偵恖婥偺崅偄戞巐嬋栚偺乬QUEJAS O LA MAJA Y EL RUISEÑOR乭乮扱偒丆傑偨偼儅僴偲僫僀僠儞僎乕儖乯偼丆儗僶儞僥抧曽偺柡偑壧偆柉梬偐傜拝憐傪摼偨傕偺偩丅嫿廌丆斶垼丆愨朷丆嬯擸偐傜桸偒弌傞慁棩偑丆僫僀僠儞僎乕儖偺殦傝偲偲傕偵尒帠側僴乕儌僯乕偵曪傑傟惗傑傟曄傢偭偰偄傞丅憰忺壒偵師偖憰忺壒丆壒傪壒偱忺傞壒偩傜偗偺屲慄晥偵彂偒揧偊傜傟偨僼儔儞僗岅傪娷傓妝晥傪丆儘僐僐揑偲偄偆傋偒偱偁傠偆偐丅 丂斵偺僨僗儅僗僋偼僯儏乕儓乕僋偺僗儁僀儞嫤夛The Hispanic Society of America偱惷偐偵柊偭偰偄傞丅昞巻偵僑儎偺摵斉夋廤乻儘僗丒僇僾儕僠儑僗乼僔儕乕僘偺乬Tal para cual乭乮帡偨傕偺摨巑乯偑暋幨偝傟偨垽偡傋偒妝晥偲偲傕偵乧乧丅 |

|

撉彂埬撪丗姃嶳丂峢堦

拞嶳岞抝挊亀惣梞偺桿榝亁乮怴斉乯 報徾幮丂2004擭9寧丂362暸丂2,500墌 |

|

丂亀惣梞偺桿榝亁傪撉傫偩偺偼丆偄傑偐傜傕偆40擭偪偐偔傑偊丅偙偺杮偺弶斉偱偁傞丅1960擭戙偵側偭偰丆傢偨偟偨偪偼惣梞偲偺晅偒崌偄偐偨傪曄偊偼偠傔偰偄偨丅搶嫗僆儕儞僺僢僋偲堊懼帺桼壔丅惣梞偑媫懍偵恎偫偐偵側偭偨偙傠偺偙偲丅 丂崉捈側暥懱偲榑弎偵丆埑搢偝傟偨丅傂偨偡傜偵摬溮傪傓偗丆桿榝傪幚姶偟偰偒偨儓乕儘僢僷偵偮偄偰丆偙傟傪榑偢傞傕偺偺偑傢偺庡懱偵丆怺崗側栤偄傪敪偟偰偄傞傕偺偩偐傜丅偨偩偺摬傟傪傕偭偰懳徾偵傓偒偁偆偙偲偱偼丆擣幆偼姰寢偟側偄偺偩偲傕丅妛栤偺梕堈側傜偸宍憡偵丆惓捈偵偄偭偰鐒堈傕偟偨偟丆傑偨偦傟偱傕偙偺忈暻傪偙偊偹偽丆惣梞偵愙嬤偡傞偙偲傕側傜偸偺偩偲丆愢摼偝傟傕偟偨丅 丂偦偺10擭傎偳偺偪丆挊幰杮恖偵柺幆傪偄偨偩偒丆乽崉捈乿偺報徾偼偐偊偭偰棤愗傜傟傞巚偄偱傕偁偭偨丅幚嵺偺拞嶳偝傫偼丆愭擖尒偲偼偆傜偼傜偵丆廮榓偱抪偢偐偟偑傝偺拞擭偩偭偨傕偺偩偐傜丅偪側傒偵丆偦偺偙傠傢偨偟偨偪偼抧拞奀妛夛傪憂愝偟偨丅抧拞奀偐傜偺桿榝偵偙偨偊傞偐偺傛偆偵丅 丂側偵偵傕傑偟偰丆杮彂偺榑柆偼偮偓偺偲偙傠偵偁傞丅乽惣墷偲偼丆傂偲偮偺尪塭丆僼傽儞僩儉側偺偱偁傞丅偟偐偟乧乧擔杮揑側傕偺傕丆傑偨堦屄偺尪塭偲壔偟偰偟傑偆丅乿惣梞尋媶偵偲偭偰偺僞乕僎僢僩偺丆偟偨偨偐側尪塭丅偩偑丆偦偺恎拞偵憼偟偨擔杮偲偄偆尪塭傕偁傞丅幚懱偱偼側偄尪塭偵傛傞桿榝偺幚憡傪夝柧偡傞偨傔偵偼丆乽柍梡偱嫰滍側柉懓堄幆乿偵傛偭偰丆偄偨偢傜偵擔杮傊夞婣偡傞偺偱偼側偔丆傂偨偡傜偵偦偺偁偄偩偺嫍棧傪惓妋偵敾掕偟側偑傜丆憡庤偺棟擮傗尰幚傪擣幆偡傞偙偲偑梫惪偝傟傞乧乧 |

丂21悽婭偺尰嵼偲側偭偰丆側偵傪偄傑偝傜偲堎媍偺怽偟棫偰傕偁傝偊傛偆偐丅愴拞悽戙偺夰屆択偱傕偁傞傑偄偲丅擔杮恖偺惣梞尋媶偼丆側偵傕擣幆帇嵗偺偁傝傛偆傪栤偄偮傔側偔偲傕丆擔忢揑偵壜擻偲側偭偨丅尪塭偺桿榝偳偙傠偐丆偨偩偺岎棳偵傛偭偰丆椉幰偺嫍棧偼偆傔傜傟偰偟傑偭偨傕偺偩偐傜丅 丂偩偑丆拞嶳偝傫偺栤戣採婲偼丆偗偭偟偰徿枴婜尷偑偒傟偰偼偄側偄丅惣梞偵懳柺偟側偑傜丆傢偑擔杮偺暥壔偺憡懳惈偲愨懳惈偲傪嬦枴偡傞嶌嬈偼丆僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偺傕偲偵偁偭偰傕丆尰嵼偵偨偄偟偰偒傃偟偔梫惪偝傟偰偄傞偐傜丅 丂偄傗丆乽拞嶳偝傫偺乿栤戣偲偄偆傛傝偼丆偦偺乽悽戙偺乿偲偄偆傎偆偑傛偄偩傠偆偐丅偲偄偆偺傕丆偙偺怴斉偲慜屻偟偰丆拞嶳偝傫偼悽戙恖偲偟偰偺夞屭傪岞偵偟偨丅亀巹偨偪偼丆巹偨偪偺悽戙偺壧傪帩偰側偐偭偨丅亁乮惗妶偺桭幮乯偲偄偆乽帺揱揑夞憐乿偱偁傞丅偦偙偱偼丆乽悽戙偺壧乿傪憆幐偟偨偼偢偺抦幆恖偨偪偑丆21悽婭埲崀偺屻恑偨偪偵丆偁傜偨側乽悽戙偺壧乿傪偐側偱傞傛偆偵偲丆偟偒傝偲懀偟偰偄傞丅偄傑偩偵丆惣梞偼丆偦偟偰抧拞奀偼丆桿榝偺巇妡偗恖偱偁傝丆偦偺桿榝偺傛偭偰偒偨傞偲偙傠傪夝柧偣傛偲丆傢偨偟偨偪偵柦偠偰偄傞傛偆偵巚偊偰側傜側偄丅 |