学会からのお知らせ*第29回地中海学会大会 第29回大会は,静岡文化芸術大学(浜松市野口町1794-1)において下記の通り行います。 6月25日(土) 記念講演「日本にとっての地中海世界」 木村尚三郎氏 地中海トーキング「楽器の旅──地中海から日本へ」 パネリスト:木戸敏郎/嶋和彦/司会:高階秀爾各氏 見学 浜松市楽器博物館 懇親会 6月26日(日) |

研究発表 シンポジウム「(タイトル未定)」 パネリスト:仮屋浩子/鈴木国男/深井晃子/山形治江/司会:高田和文各氏 *会費納入のお願い 学会の財政が逼迫しております。会費を未納の方は至急下記学会口座へお振り込み下さい。なお,新年度会費については3月末に改めてご案内します。 会費:正会員 13,000円/学生会員 6,000円 口座:郵便振替 00160-0-77515 みずほ銀行九段支店 普通 957742 三井住友銀行麹町支店 普通 216313 |

|

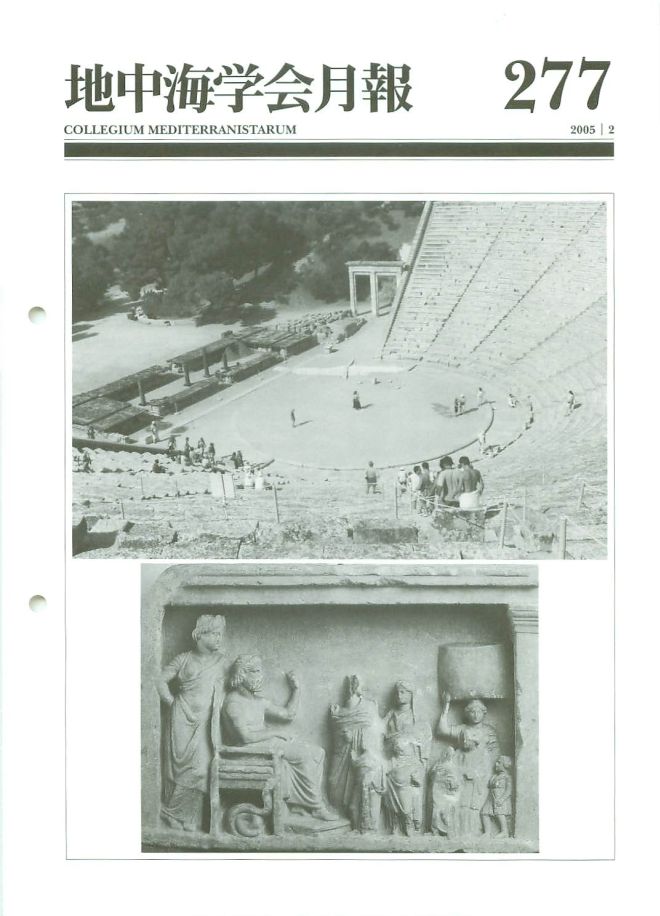

表紙説明 旅路 地中海10:エピダウロスの遺跡/師尾 晶子 |

|

今日,エピダウロスは,演劇祭の会場として広く知られている。夏の夜に古代の野外劇場で上演される古代ギリシア劇をたのしむために,演劇祭の開催中,サロン湾から少し内陸に入ったところに位置するエピダウロスの劇場に,世界中から観客があつまってくる。 エピダウロスは,古代,医神アスクレピオスの信仰の中心の地であった。アスクレピオス信仰は,紀元前6世紀末頃までにはじまり,前5世紀末からは4年に1度エピダウリア祭が開催され,アスクレピオスを讃えるためにギリシア各地から祭礼使節が招かれ,競技会や音楽会が盛大にもよおされた。エピダウロスに人々が集ったのは,しかしながら,エピダウリア祭の時にとどまらなかった。病の治癒をねがう人々が,旅行に適さぬ冬をのぞいて引きも切らずこの地を訪れたのである。アスクレピオスの神域は,聖域であると同時に,いわば病院併設の療養所でもあった。増加する参拝者に対処するために,エピダウロスは,前370年頃から神域を整備する大工事に取りかかった。神域から少し離れたところにあるくだんの劇場は,前330〜320年頃に建設された。 伝承によれば,アスクレピオスはアポロンと人間の女性との間に生まれた半神で,エピダウロスの地に生まれた。半人半馬のケイロンに養育され,医術を授かった彼は,死者をもよみがえらせるという評判をとり,死後,神格化された。アスクレピオス信仰は,やがてエピダウロスにとどまらず,コスやアテナイ,ペルガモンをはじめ各地に広がったが,エピダウロスは信仰の中心でありつづけ,人々を惹きつけつづけた。 病の治癒を求めてアスクレピオス神域を訪れた人々は,神殿と劇場の間にあるカタゴゲイオンと呼ばれる宿 |

泊所に泊まって治療の順番を待った。順番がくると,身を清め,供物を捧げ,神域内のアバトンと呼ばれる仮眠所に横たわって治療を受けた。患者が眠りにつくと,夢枕にアスクレピオス神が立ち,処方を指示し,治療が施された。治癒した患者は,感謝の印に奉納をおこなうのが慣わしで,目を患ったものは目を,足を患ったものは足を,といったように,患部の模型を奉納することになっていた。こうした模型は,安価な大量生産品で,神域周辺で売られていた。患者は自分にあった模型を購入して,それを奉納したのである。実は,類似の風習は,今日のギリシアでもつづいており,ギリシア正教会を訪れると,体の部分をかたどったキーホルダー状の奉納品が壁一面に掛けられているのを目にすることができる。富裕者が治療を受けた場合には,より高価な奉納レリーフや彫像が奉納されることもあった。 アスクレピオスの奇跡を記したエピダウロス出土の碑文(IG IV² 121-124,前4世紀後半)からは,さまざまな地域から患者がやってきていたこと,さまざまな病が治療の対象となっていたことを,いきいきと知ることができる。各地にアスクレピオス神殿が建てられてからは,地元の神殿で治療を受ける患者が増えたであろうが,それでもエピダウロスには,近隣の町のみならず,アテナイ,テッサリア,トロネ,タソス,ランプサコス,ミュティレネ,クニドス……と,エーゲ海一帯の地域から患者が治癒を求めてやってきたことが知られる。 写真上はエピダウロスの古代劇場。写真下は,アスクレピオスと娘のヒュゲイアに奉納されたレリーフ(前325年頃。ベルリン,古代ギリシア・ローマ美術コレクション Inv.Sk685)。 |

|

パナシナイコ・スタディオ

杉山 晃太郎 |

|

2004年に世界を賑わせた出来事はいくつもあったが,オリンピックは紛れもなくその一つであろう。紀元前776年(通説)に古代オリンピックが始まった地ギリシアに,そして1896年に近代オリンピックが初めて開催された地アテネに,オリンピックは帰ったのである。だが,工事の遅れに加えて,直前に政権交代もあり,どうなることかと開催を危ぶむ声さえ世界中からギリシア人に向けられた。しかし準備は彼ら流の「マイペース」で進んでいたのである。スイミング・プールに明るい太陽が降り注ぎ,マラソンのスタート地点がいつまでたっても完成しない,コースの警備がなっていないなど,ギリシアらしさをあちこちに覗かせながら,無事に幕を閉じた(と言ってよいだろう)。ギリシア人は「いざとなったらやるが,いざとなるまでやらない」ということらしい。 今回の第28回オリンピックのメイン会場は,マルーシに新たに造られたオリンピック・スタディアムだったが,第1回大会同様,マラソン競技のゴールとして,アテネ中心部のゼウス神殿(オリュンピエイオン)の近くにあるパナシナイコ・スタディオが使われた。「カリマルマロ(美しい大理石)」の愛称で知られる真っ白い大理石が眩しいこの競技場は,よけいなものを一切省いた幾何学的形状を具えていて,最新の競技施設を見慣れている目には,それだけで端的に美しい。しかも,アクロポリスやリカヴィトスの丘からでも,緑に包まれた真っ白い形はすぐに見つかる。 この辺りは,古代にはイリソス川の流れがあったところである。イリソスは,プラトンの『パイドロス』冒頭部でソクラテスとパイドロスが訪れて対話する清涼な流れとして有名なのだが,残念ながら現代では涸れてしまって見る影もない。アテネの中心部から海岸へと向かう交通量の多いヴリャグメニス通りの起点部に架かる橋の辺りにわずかに土手のような地形を残すだけである。アテネ市内の小さな本屋で購入したこの地域を扱った書籍についていた地図を見てわかったことだが,往時の川筋は,パナシナイコ・スタディオの前を走るヴァシレオス・コンスタディヌゥ通りのコンクリートの下に埋もれてしまっていた。なお,イリソス川には古代の橋が架かっていたらしく,1778年まで保存されていたという。 現在のパナシナイコ・スタディオは美しく改装されているが,もともとは,紀元前4世紀後半,アテナイの政 |

治家で弁論家だったリュクルゴスの時代(紀元前330/29年頃)に造られたものである。当時は女神アテナに捧げられたパナテナイア祭の折に使用されていたが,紀元後144年にヘロデス・アッティコスによってローマ式の競技場に造り変えられ,その美しさは,紀元後2世紀のパウサニアスにも驚嘆されている。現代の競技場は,この当時のプランをかなり正確に復活させたものである。ヘロデス・アッティコスはアテナイ出身のローマ人で,ギリシア系ローマ人として初めてコンスルにまでなった人物である。彼の名前は,アクロポリス南西斜面に位置する音楽堂に残っているが,こちらは,彼が162年に妻のレギレを記念して建てたものである。この音楽堂は,古代・現代の演劇や各種コンサートのために今でも現役で活躍している。正面に当時の遺構が見えるが,客席は,競技場同様に真っ白い大理石で改装されている。 私は2000年にパナシナイコ・スタディオを訪れたとき,観客席の最上部まで登ってみた。そこには身長ほどの壁があったが,その外周を舗装された小道が囲んでいて,アスリートたちがジョギングしていた。周りを見渡しても外に出る通路は見当たらず,その壁を私はよじ登った。実は,競技場の外,東側にはヘロデス・アッティコスの墓があり,競技場を挟んで反対側には彼が建立したテュケ神殿があったと前述の書籍に記されていたからである。177年にヘロデスが亡くなったとき,アテナイ人が競技場を見下ろす丘の頂上に彼を埋葬したという。現在では,ジョギング・コースのすぐ脇に,白い柵に囲まれた石棺と,それに寄り添うように小さな碑が置かれている。墓を後にして,ジョギング・コースに沿ってぐるりと反対側に回り,テュケ神殿を探す。コンクリートの小さな柱が1本立っていて,近くには石が積まれているところもあったが,特定できるものは他には何もない。ただ,その辺りは競技場のほぼ中央部で,トラックが一望できるので,ロケーションとしては当たらずとも遠からずであろう。U字形のトラックのカーブの辺りから正面に当たる入口方向を今思い返してみると,右側の丘の上から競技場の再建者が,左から幸運の女神テュケがトラックを疾走するアスリートたちを見守っている光景が浮かんでくる。1800年以上前のヘロデスは,はるか遠い子孫たちが成功させた2004年のオリンピックをどのように観たのか,叶うことならば,聞いてみたい思いに駆られる。 |

|

秋期連続講演会「フィレンツェとトスカナ大公国の都市と文化」講演要旨

ルネサンスの曙 高階 秀爾 |

|

ゲーテの「君よ知るや南の国」をはじめ,バイロンの『チャイルド・ハロルドの巡礼』,スタンダールの『イタリア年代記』,さらにはアンデルセンの『即興詩人』など,アルプスの北のロマン派文人たちにとって,イタリアは光と夢に溢れる憧れの地であった。そこでは,青く澄んだ海の上に太陽が明るく輝き,情熱的な女たちが微笑みを投げかけ,古代以来の豊麗な芸術遺産が待ち受けている。 この南の国に惹かれたのは文学者たちだけではない。画家や彫刻家もまたそうであった。というよりも,芸術を志す若者たちにとって,優れた範例が数多く残されているイタリアの地で修行することは,必須の過程と考えられていた。フランスの美術学校では,成績優秀な卒業生をイタリアに留学させるというローマ賞の制度を早くから確立し,多くの有為の若者たちをイタリアに送り出した。このパリの美術学校は,17世紀,太陽王ルイ14世の時代に設立されて,その後のヨーロッパ美術に大きな影響を与えるようになるアカデミーの支配下にあったが,そのアカデミーの制度そのものがイタリアの先例に倣ったものである。19世紀初頭に,このローマ賞の恩恵を受けてイタリアに渡ったアングルは,留学期間が終わった後もずっとイタリアに留まり続けた。イギリスのターナーは生涯に何度となくイタリアを訪れているし,ドイツのナザレ派の画家たちは,ローマに住みついて制作に励んだ。少し歴史をさかのぼれば,17世紀に,勉強のためイタリアに渡って,そのまま生涯をローマで過ごしたプッサンやクロード・ロランのような画家たちがいる。当時のローマには,北方のフランドルやオランダからやって来た画家たちのコロニーまで出来ていた。まさしくイタリアは芸術の故郷であり,芸術の先進国であった。 だがこのような状況がつねにあったわけではない。少なくとも中世末期,ゴシックの時代においては,イタリアの芸術的技術的水準は,アルプスの北の国々に比べてはるかに遅れをとっていた。例えば,パリのノートル・ダム大聖堂や,シャルトル,アミアン,ランス,あるいはイギリスのダラムやドイツのケルンに見られるような,高度の技術を駆使した壮大な建造物と肩を並べることのできるような建築遺構は,同時代の半島内にはひとつもない。イタリア・ゴシックの代表的建造物であるミラノ大聖堂は,時代的にもやや遅れるだけではなく,北方ゴシック建築に見られるような天に聳えるような高層 |

性を持っていない。実際,この大聖堂の造営にあたっては,イタリア人たちは,技術指導を受けるためフランスから石工たちを招いている。この時,フランス人とイタリア人のあいだで,芸術と技術について興味深い論争がかわされるのだが,少なくとも建築技術に関してはフランス人の方が優れていたことは,イタリア人も認めるところであった。また微妙な明暗表現や細部の精緻な描写を可能ならしめる油絵技法が,ネーデルラントから半島にもたらされたものであることは,広く知られている通りである。つまりゴシックの時代においては,イタリアはむしろ芸術後進国だったのである。 このような状況を大きく変えて,ヨーロッパ芸術におけるイタリアの優位を確立した歴史的な変動こそが「ルネサンス」と呼ばれる文芸運動に他ならない。15世紀から16世紀にかけて,フィレンツェをまず先頭に,次いでローマ,ヴェネツィア,その他の諸都市に広まったこの運動は,レオナルド,ラファエッロ,ミケランジェロ,ティツィアーノなどの天才たちの登場によって,芸術先進国イタリアの地位を不動のものにしたのである。 このような逆転劇を可能ならしめたのが,多くの優れた芸術家たちの活躍であったのはもちろんのことだが,それに加えて,特にイタリアに有利なふたつの事情があった。ひとつは,古典古代の遺構遺品が数多くこの地に残っていたことである。凱旋門やパンテオンなどのみごとな遺跡をはじめ,この時代に発掘されたネロの黄金宮や,レオ10世の時に奇跡的に出現したラオコーン群像などは,古代芸術の素晴らしさを改めて人々に実感させた。もうひとつは,東方のオスマン・トルコ帝国の伸張によって,多くの知識人,学者がイタリアに逃れて来たことである。これら亡命知識人たちとともに,アラビア世界に受け継がれて来たプラトンやユークリッドなど多くの古代ギリシアの文献が大量にもたらされ,古代文献研究が活発に行われるようになった。いわゆる人文主義運動がそれである。わざわざ「アカデミア・プラトニカ」と名乗ったマルシリオ・フィチーノの古代研究などがその例である。 古代の優れた範例がすぐ眼の前に残されていることと,古代文献研究の成果とを武器として,イタリアは芸術先進国の地位を獲得し,長くその栄光を保ち続けることとなるのである。「ルネサンス」の持つ歴史的意義は,まさにこの点にあると言ってよいであろう。 |

|

秋期連続講演会「フィレンツェとトスカナ大公国の都市と文化」講演要旨

メディチ家のヴィラと庭園 野口 昌夫 |

|

トスカナにおけるヴィレッジャトゥーラ(休暇を田園で過ごすこと)は,ルッカ,ピサ,シエナ,フィレンツェのような都市周辺に14世紀から見られ,上層市民はフィレンツェを取り巻く丘の斜面に数多くのヴィラを建てた。年代記作者ジョヴァンニ・ヴィラーニ(1275頃〜1348)は,そのほとんどは1年のうち4ヶ月を田園で過ごしたと記している。メディチ家が本格的なヴィラ建設を開始したのは,コジモ・イル・ヴェッキオ(1389〜1464)の時代である。カレッジ,カファジョーロ,トレッビオを建築家ミケロッツォ・ディ・バルトロメオ(1396〜1472)につくらせたが,そのすべては14世紀に存続していた城砦を改築したものである。この城砦改築型ヴィラを初めて脱皮したのが,同じくミケロッツォに建設させた(ヴァザーリ記)フィエゾレのヴィラ(1458〜62)である。それは,田園生活の文化的理想が,既存の城砦や農家といった文脈から切り離され,独立した建築形態として進化したトスカナで最初のヴィラだった。フィレンツェから5km,アルノの谷から高さ250mの急斜面に立ち,冬は北東の風を防ぎ,夏はピサからの涼しい海風が流れる。フィレンツェを一望するその眺めは,コジモ・イル・ヴェッキオが求めた支配する都市と領域の視覚化のためにある。その後,ロレンツォ・イル・マニーフィコ(1449〜1492)はジュリアーノ・ダ・サンガッロ(1445〜1516)に命じ,ポッジョ・ア・カイアーノのヴィラ(1480〜85)を建設させた。以上の4点が共和国時代のヴィラである。 16世紀に入ってメディチ家のもう一つの支脈に権力が移ると,ヴィラによる領域支配のシステムが考えられるようになる。新しく建てるヴィラの場所選定は,大公国時代の政治的,経済的,投機的な要因で決定された。さらに自らの権力の中心であるフィレンツェの眺めと自分の領地の眺めが重要であった。フェルディナンド1世は新しくヴィラ・アルティミーノを建設するにあたって,その位置を領地の眺めだけでなくメディチ家の親族のヴィラ(カステッロ,ペトライア,カレッジ,ポッジョ・ア・カイアーノ,フィエゾレ)の眺めを得られるように定めた。さらに彼はフランドル出身の画家ジュスト・ウーテンスに命じ,大広間の14のルネッタに歴代のメディチ家のヴィラを描かせた。実際にはそこから見えないヴィラも描かれ,見ることができたのである。フィレンツェ周辺のアルノ川がつくる谷は,古代の小プリニウスが巨大な円形闘技場のようだと記している。ヴィ |

ラの分布を見ると,この谷の空間を戦略的に視覚化する位置に建てられていることがわかる。その視線のネットワークを統合する一点こそ,フィリッポ・ブルネレスキ(1377〜1446)のクーポラであった。クーポラはどの角度から見てもアイデンティカルである。ブルネレスキは市壁内の都市空間の統合のみならず,周囲のランドスケープや丘に対して都市フィレンツェの位置を伝える基準点をつくりだしたのである。 ヴィラ・カステッロの建設は,コジモ1世(1519〜74)が,1537年,ニコロ・トリボロ(1500頃〜1550)に命じることから始まる。トリボロの死後,バルトロメオ・アンマナーティ(1511〜92)とベルナルド・ブオンタレンティ(1536〜1608)が引き継ぎ,1592年に完成した。フィレンツェ周辺域で最初のマニエリスムのヴィラであると共に,所有者の栄光を賛えることを中心課題とした初めてのヴィラである。円形ラビリンスの中心にあったジャンボローニャによるヴィーナス像は18世紀後半の庭園改造の際,隣のヴィラ・ペトライアに移された。現在は,噴水上部に置かれていたアンマナーティによるヘラクレスとアンタイオスの像もない。この邸宅内に1815年まで,ボッティチェリ(1454〜1510)の《ヴィーナスの誕生》と《春》があった。 コジモ1世の息子フランチェスコが1569年にブオンタレンティに命じたヴィラ・プラトリーニでは,2代目トスカナ大公在位中の1579年頃,邸宅とパルコ・ヴェッキオが建設された。邸宅はポッジョ・ア・カイアーノのヴィラからの影響が見られる。その後,1581年頃,パルコ・ヌオヴォもほぼ完成した。トスカナのマニエリスムの到達点といえるヴィラと庭園である。ここでは自然と人間の模倣が,さまざまな機械仕掛けによって実現された。牧羊神パンの像に近づくと身を起こして笛を吹き,まわりの動物の像が水を飲もうと頭を垂れる。洪水のグロッタに入ると,ひざまで水があふれ,逃げようとするとガーゴイルから水が飛び出す。ジャンボローニャによる巨人アペニーノに押さえつけられた怪獣の口から水が噴き出し,巨人の背中内部の炉で火をたくとドラゴンの鼻から煙が出ていく。このように訪問者の移動に伴う数多くのアトラクションが用意され,人間の五感すべてに襲いかかるように設計されていた。1713年以降,庭園は荒廃し,邸宅は破壊されほとんどすべての彫像は持ち去られた。そのいくつかはフィレンツェのボボリ庭園に置かれている。 |

|

ハドリアーヌスの防壁(長城)

──最果てのローマ帝国軍の要塞── 島田 誠 |

|

イングランド北部,スコットランドとの境界近く,北海とアイルランド海の間に全長約120kmに及ぶ石の防壁が横たわっている。山野を越え,タイン川下流とソルウェイ湾とを結ぶ防壁は,紀元122年からハドリアーヌス帝の命令で,属州ブリタニアの総督アウルス・プラトリウス・ネポスの監督下,属州ブリタニアに駐留するローマ軍の兵士たちの手で築かれたものである。筆者は,ヨーロッパを襲った酷暑が峠を越えた2003年8月終わり頃,このローマ帝国の北の果てに延々と続く防壁を訪れた。北海にそそぐタイン川の北の稜線に沿って延びる防壁の上に立つと,8月でも風は涼しく,一度,日が陰り横殴りの雨が降りはじめると寒さに震えることになった。地中海の明るい太陽の下で生れ育った兵士たちには最果ての地の風土や気候は堪え難いものがあったに違いない。 石造りの防壁は,当初の計画では厚さ約3m,高さ6m余り(防壁上の通路まで4.7m)の予定だったが,実際には厚さ2m前後に縮小されて建設された部分が多い。この防壁の北側には幅6mの平地(犬走り)を挟んで幅9mの空堀が掘られていた。南側には防壁と平行して軍用道路が走り,さらにその南側には現在Vallumと呼ばれている空堀と土手からなる防御線が築かれていた。このローマ帝国の北の辺境防御線には,計17のローマ軍の要塞が存在していた。その内,12個の要塞は,長城線上におよそ半日行程の間隔で置かれていた。ローマ軍部隊の駐屯するこれらの要塞の間には,1ローマ・マイル(1,480m)毎に,現在milecastleと呼ばれている小さな砦が建てられていた。さらにそれらの砦の間に二つの望楼が設けられていた。これらの防御施設の遺構は現在のニューキャッスルとカーライル間の各所で見ることができる。 筆者がこのハドリアーヌスの防壁(長城)に関心をもったのは,この辺境防御線の要塞の一つヴィンドランダの遺構から発見された薄い木の筆記用箋から知られる兵士と家族たちの記録を通じてであった。それらの記録の中で,特に興味を引かれると共に疑問を抱いたのが,ヴィンドランダの要塞に駐屯していた第一トゥングリー歩兵隊と呼ばれる部隊の兵員数とその配置を記した文書であった。この文書によると,総数752人の部隊の内,要塞で軍務についているのは265人であり,実際に兵士たちを指揮する百人隊長は6名中,僅か1名しか要塞には |

留まっていなかった。傷病兵を除いて,456人の兵士が百人隊長5名に率いられて各地に分遣されていた。この分遣された百人隊長と兵士たちの任務については,ここでは触れないが,要塞で本来の任務についている兵士の数の少なさは,要塞の軍事的な価値に疑問を持たせるものだった。ところが,今回,現地を訪れて,この防壁が戦時における軍事的機能だけではなく,平時における帝国の境界での人と家畜,さらに物資の移動のコントロールを目的として造られたことを実感した。要塞や砦は防壁そのものを北壁として築かれ,その北と南の両側に門が設けられいる。荷車や家畜を連れて,このローマ帝国北辺の辺境防御線を越えるためには,ほぼ1マイル毎に設けられている要塞か砦の南北二つの門をくぐるしか途はなかったのである。現在でも,防壁の周辺には多数の羊や牛が放牧されているが,約1900年の歳月の結果,低くなってしまった防壁が,これらの家畜の群れの移動を遮っていることが見て取れる。 ハドリアーヌスの防壁(長城)の要塞や砦などには,約1万人のローマ軍の兵士が配置されていたと考えられている。ただし,その兵士たちは,ローマ市民たちからなる正規軍団legionesではなく非ローマ市民からなる補助軍auxiliaに所属していた。ハドリアーヌス帝の時代には,正規軍団の兵士の中にもイタリア出身ではなく属州で徴募された者が増えはじめていたと考えられているが,補助軍の兵士たちは,ローマ帝国辺境の「好戦的な」諸種族から徴集され,500〜1,000人規模の部隊(歩兵隊と騎兵隊)に組織されていた。彼らが,防壁を中心に構築された辺境防御線で辺境を越えようとする人や家畜の動きを監視していたのである。

|

|

ラスター彩,アルプスを越えず

大平 雅巳 |

|

ラスター彩陶器は,イスラーム世界,スペイン,イタリアの陶芸に独特の妖しい虹彩を放っている。ラスター彩とは,銀や銅などの酸化物を混ぜた顔料を低火度で焼き付け,陶器やガラスの表面に薄い金属皮膜を作り出す工芸技法で,金や金泥を直接焼き付けるいわゆる金彩とは異なる。この技法の起源は詳らかではないが,9世紀にメソポタミア地方で始められたといわれている。10世紀にはカイロで発達し,さらにシリアやイランでも行われ,12〜14世紀にはイランのカシャーンやレイなどで,クーフィー文字や稠密な絵付けの施された華やかな陶器やタイルが製作された。 スペインでは13〜15世紀,南部のマラガ,東部のバレンシアやマニセスを中心に,ラスター彩を施した大型皿やアルバレロ(薬壺)などが大量に生産された。今日,これらはいわゆるイスパノ・モレスク陶器の中で美術的に最も評価が高いばかりか,当時のヨーロッパにおいても最高水準のやきもので,スペインはもとより,イタリアやフランスの王侯貴族から求められ,彼らの紋章がつけられた製品が大量に輸出された。 スペインの陶器がマヨルカ島を中継地として輸出されたため,イタリアでマヨリカ(maiolica)と呼ばれるようになったとはしばしばいわれることだが,確証はない。当時,マヨリカという語はラスター彩陶器のみを指し,ほかの錫白釉陶器はビアンキ(bianchi),つまり白い陶器と呼ばれ区別されていたことが,C.ピッコルパッソ(1524〜79)の著した『陶芸三書』にうかがわれる。 しかし,イタリアにおけるラスター彩の技法がスペインから伝わった可能性は高い。ラスター彩は16世紀の初め,ウンブリア地方ペルージア近くの小さな町デルータに始まり,やや遅れて程近いグッビオの町でも作られるようになった。イタリアにはすでにフィレンツェやファエンツァのような大規模な製陶地があったにもかかわらず,それまで目立った活動のなかったこの二つの窯場に始まったのは,この地方とゆかりの深いロドリーゴ・ボルジア(後のアレクサンデル6世)との関係によるといわれている。彼はスペインの製陶地バレンシア近郊の出身であったからである。 いずれにせよ,ピッコルパッソが「100個焼成して6個もうまくできればよい」と記したほど不安定で困難だったラスター彩の技法は,ほぼこの二つの町が独占する |

こととなった。そして,ウルビーノなど他所の窯場からラスター彩画のみを施してもらうため,製品が送られるほどであった。とくにグッビオでは,「マエストロ・ジョルジョ」と呼ばれたジョルジョ・アンドレオーリらの工房が優れた作品を残したことで知られている。 しかし,イタリアのラスター彩は急速に衰退する。デルータでは17世紀初頭まで作例が認められるが,グッビオでは1570年頃からまったく作られなくなる。他の窯場に継承されなかったのはもちろん,イタリア・マヨリカの技術を吸収し,16〜17世紀に活況を呈する北ヨーロッパの錫白釉陶器(いわゆる後のデルフト陶器など)にも,ドイツやフランスのファイアンスにもラスター彩はもたらされなかった。唯一スペインだけは例外で,その技法は18世紀まで細々と継承されたが,製品は粗雑でもはや往時を偲ばせるほどのものではない。 16世紀後半〜17世紀の頃を境に,十分な知識と技術がありながら,ラスター彩はなぜ陶芸の世界から消えていったのか。もちろん,その技法の困難さゆえに,得意とする陶工がいなくなったこともありうるだろう。しかし,原因はそれだけだろうか。 たんにラスターの輝きが飽きられ,流行遅れとなったのか。あるいは,饗応のかたちの変化とともに,魔除けのような意味合いももつというラスター彩の役割が変容したのか。ラスター彩を求めていた富裕層が本物の金属器でテーブルを飾れるようになったからか。しかし,陶芸における金への嗜好は相変わらず根強く,デルフトもファイアンスも,そしてマイセンもヴァンサンヌも,またヨーロッパにもたらされた伊万里もしばしば金彩を用いているのである。あるいは,錬金術との関わりはどうか。ラスター彩が本来,金属器の模倣と代用に始まったとすれば,多分に錬金術的でもある。錬金術が近代科学のさきがけとして変容し役割を変えていった時期と,ラスター彩の衰亡は微妙に重なるようにも思われる。衰亡の背景に不思議は尽きない。 ヨーロッパでラスター彩の技法が復活したのは,ようやく19世紀の後半,イギリスのウィリアム・ド・モルガンやイタリアのカンタガッリによってであった。 そして日本。長年の研究と実験の末,ラスター彩陶器を再現し独自の芸術世界を拓いた陶芸家,加藤卓男氏が1月11日に逝去された。ご冥福をお祈りしたい。 |