2017年11月号,404号

目次

学会からのお知らせ

12月研究会

下記の通り研究会を開催します。奮ってご参集下さい。

テーマ:16世紀の空位期における都市ローマの統治状況

発表者:原田 亜希子氏

日 時:12月9日(土)午後2時より

会 場:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス

(東京都千代田区外神田1-18-13秋葉原ダイビル12階

JR秋葉原駅「電気街口」改札からすぐ,つくばエクスプレス秋葉原駅から徒歩2分,

東京メトロ日比谷線秋葉原駅・末広町駅から徒歩5分)

参加費:会員は無料,一般は500円

独身が建前である教皇をトップに掲げる教会国家には,前教皇の死から新教皇の選出までの「空位期」が頻繁に存在した。本報告では教皇特有の権力の空白期に注目し,指導者不在の「危機的」状況における首都ローマの統治状況を都市政府の活動から考察する。ローマ都市政府が,枢機卿団や伝統的封建貴族層という都市ローマに権限をもつ他勢力とどのような関係を構築し,どのように空位期に対処していたのかを明らかにすることを目指す。

会費口座引落について

会費の口座引落にご協力をお願いします(2018年度から適用します)。

1999年度より会員各自の金融機関より「口座引落」を実施しております。今年度(2017年度)入会された方には「口座振替依頼書」をお送り致しました。また,新たに手続きを希望される方,口座を変更される方にも同じく「口座振替依頼書」をお送り致します。事務局までご連絡下さい。

会員の方々と事務局にとって下記のメリットがあります。会員皆様のご理解を賜り「口座引落」にご協力をお願い申し上げます。なお,個人情報が外部に漏れないようにするため,会費請求データは学会事務局で作成します。

会員のメリット等

振込みのために金融機関へ出向く必要がない。

毎回の振込み手数料が不要。

通帳等に記録が残る。

事務局の会費納入促進・請求事務の軽減化。

「口座振替依頼書」の提出期限:2018年2月16日(金)(期限厳守をお願いします)

口座引落し日:2018年4月23日(月)

会員番号:「口座振替依頼書」の「会員番号」とはお送りした封筒の宛名右下に記載されている数字。

なお依頼書の3枚目(黒)は,会員ご本人の控えとなっています。事務局へは,1枚目と2枚目(緑,青)をお送り下さい。

会費納入のお願い

今年度会費を未納の方は至急お振込み下さいますようお願いします。ご不明のある方はお手数ですが,事務局までご連絡下さい。学会発行の領収証をご希望の方は,事務局へお申し出下さい。

会 費:正会員 1万3千円/学生会員 6千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

地中海学会大会 地中海トーキング要旨

地中海学会の40年

パネリスト:樺山紘一/木島俊介/陣内秀信/武谷なおみ 司会:末永航

地中海学会ができて40年が経った。新会長,歴史家の本村凌二氏の指摘によると,40年とは「先の戦争」の終戦時から遡れば,日露戦争になるという長い時間だという。創立のときの役員の方はもうほとんど鬼籍に入られているし,その頃を知らない会員が大多数になっている。

これまで学会自体のことをことさら論じたりすることはなかったが,ここで一度歴史をふり返ってみようということになった。もちろん地中海学会らしい,楽しいおしゃべりでなくてはならない。

登場してくださったのは4人。まず創立当時のいろいろを樺山・木島両氏に陣内・武谷両氏と末永がお尋ねする形で語っていただいた。

事務局に残っていた資料にいくらか解説をつけて,会場に配る資料をつくり,それを見ながらお話を聴いた。

地中海学会設立の発端になったのは,九段にあった伝説のイタリア料理店「ラ・コロンバ」での美術関係者の会食だったという。ワインを飲みながら話がはずみ,こんな会をつくろうという計画がもちあがった。熊本大学を中心に「環地中海建築」の大きな調査団を組織していた建築の研究者,上智大学などのスペイン学のグループ,イスラーム,東地中海世界の専門家,京都大学など関西の学者たちなど実に多彩な人たちが短期間のうちにこれに賛同して集まったのだった。

北に偏っていたヨーロッパ研究の方向を変え,あらゆる学問分野で多様な諸民族を「共有の海」からの視点でとらえる。そこには研究者だけでなく誰でも参加でき,学会というより宴や祭の場でありたいという「世界に類例のない超学際的な学会」が誕生した。

美術全集の編集を手がけてブームを支えていた座右宝刊行会から,発足までの経費とその後の事務所を提供されたが,地中海学会はその後も小学館,東横イン,石橋財団,星商事,大塚国際美術館などいくつもの企業団体からの援助で支えられてきた。

1977年当時の文科系の学会では異例の1万円という高額な会費,設立総会の会場がホテルニューオータニだったことなどから,ずいぶん派手な学会だと思われたらしい。海外から研究者を招聘したり,発掘調査団を送ったり,船を借り切って地中海で「洋上大学」クルーズをやる。地中海域の何カ所かに学会の宿泊できる研究所のような拠点ももちたい……夢は際限なく広がった。ほとんど夢は夢に終わったが,学会の財務を長く担当してくださった木島氏によると,はじめは何となくお金が集まっていて,どういう算段をしていたのか,苦労した憶えがないということだった。

最初の頃樺山氏は京都に勤務していて,その後東京にもどったが,そのために京都の人たちと地中海学会をつなぐ役目を果たしていた。

その後事務局長も務め,学会のいろいろな企画を発案されたが,樺山氏はこの「地中海トーキング」の名付け親でもある。1990年,上智大学の大会で第1回の司会も担当され,「私の好きな街」というテーマでパネリストは片倉もとこ,若桑みどり,清水徹,吉村作治の4氏だった。特に今は亡き女性お二人の活発な議論が忘れられないという。この「トーキング」をよく覚えているという方は会場にも多かった。

後半はちょうど会長・副会長を務められている陣内氏,武谷氏がこれまでの研究の軌跡を辿りながら,地中海学会の活動やそこでの出会いが自分の学問にどう影響し,豊かにしたか,思い出の写真などを映しながら語ってくださった。

新しい分野だった都市史の研究をヴェネツィアで始められた陣内氏が,やがてイスラーム圏の調査にも積極的に取り組まれたのはまさに「地中海学」の成果だったといえる。川田順造氏とレヴィ゠ストロース夫妻を隅田川に案内されている写真が印象に残った。

イタリア文学,ことにシチリアの作家の翻訳や研究で知られる武谷氏は須賀敦子氏,奥様がイタリアの方だった竹内啓一氏,『スパツィオ』の編集長鈴木敏恵氏との思い出や,大阪芸大での大会で,作家の小川国夫氏が講演をされたときのエピソードなどを紹介された。

その後フロアからもいろいろな話が披露され,最後にほとんどの期間たった一人の職員として学会を支えつづけた駒井壽子氏から,地中海学会に勤めてよかった,という一言をもらってトーキングを終わった。

普段自分にとって地中海学会が何であるのかなどと考えることはない。しかしそれがけっこう大切なものであることを,それぞれにかみしめる機会になったのではないだろうか。拙い司会におつきあいいただき,ありがとうございました。

(末永 航)

地中海学会大会 シンポジウム要旨

地中海学の未来

パネリスト:新井勇治/片山伸也/藤崎衛/貫井一美/畑浩一郎 司会:小池寿子

シンポジウムでは,各分野の中堅研究者5名に,各研究の進捗状況と今後の展望について,「地中海」をキーワードとして報告いただいた。

まず,新井勇治氏は「中東地域の都市と建築」と題し,自身の研究成果を踏まえた上で,イスラーム都市の魅力は,聖なる大モスクと喧騒の市場が隣接する商業空間と,住人が安心・安全に暮らせる中庭住宅が集合する静寂の生活空間という二区分にあるとする。この喧騒と静寂という2つの空間をつなぎ合せるように構成される街区単位が,イスラーム都市の仕組みを解き明かす上でもっとも重要な要素であると述べる。街区は小都市のようであり,その街区が寄せ集まって都市(旧市街)が形成される。しかし混沌とした中東情勢の中で,中東各地の伝統的な建築や遺跡の破壊が進み,建築と考古学分野での調査研究は,未来が見通せない状態であると締めくくった。

ついで片山伸也氏は,「イタリア都市のポルティコの先に地中海は見えるか」と題し,ポルティコ(列柱廊)について,都市建築史の視点から地中海研究の可能性を論じた。中世のポルティコは,街路や広場への居住空間の侵食として発生しながらも,13世紀にはコムーネによって認知され,建設が推奨されていたこと,特に北イタリアの市場広場の公共建築に多用されたことを示した。

建築家パラーディオは,『建築四書』(1570年)の中で,古代のバジリカとの機能的類似性に言及しながら,建築空間的には12世紀に遡るパドヴァのパラッツォ・デッラ・ラジオーネを参照しており,ルネサンス期の広場におけるポルティコの受容にもアペニン山脈をはさんで温度差があることを指摘した。地中海交易を介してのイスラームの影響も議論されたが,現象論を超えた実証的な学術研究の進展が期待されるとの指摘がなされた。

藤崎衛氏は,西洋中世史研究の立場から「海のかなたの人びと──中世西欧人の東方への眼差し」と題して報告した。十字軍時代,シリア・パレスティナ地方には西欧の諸勢力によって聖地国家が建設され,西欧人は非カトリック信徒や非キリスト教徒を含む現地住民との接触を重ねる過程で他者認識を培った。これを物語るのは,従来の巡礼記に加えて現れた地誌的・民族史的なジャンルの文書であり,そこでは,現地で使用される言語や文字にも強い関心が寄せられた。このような関心は,当時の非キリスト教徒や非カトリック信徒への宣教活動でも見られた。西欧人にとって他者なる東方──イスラーム世界やモンゴル世界──を理解するための努力が積み重ねられていた。地中海の彼方の他者を理解しようとする姿勢は,地中海学会における研究や交流と重なると結んだ。

貫井一美氏は西洋美術史の立場から,「ベラスケスとイタリア──第1回イタリア旅行を巡って」と題して,イタリア旅行と画家の自己形成を探った。17世紀スペイン美術黄金時代の巨匠ベラスケス(1599-1660年)は生涯2度にわたってイタリアに滞在している。2度目の滞在は,ベラスケスがすでにフェリペ4世の宮廷人としても地位を確立してからの滞在であったが,最初の滞在は,当時ほとんど無名の若き宮廷画家にとっていかなる影響を与えたのか。この第1回旅行(1629-31年)について,画家自身は日記や滞在記など残していないが,スペイン国王やオリバーレス公伯爵の後ろ盾で,ジェノヴァ,ヴェネツィア,ボローニャなどを経て,ローマへと旅し,海路,帰国したことが知られる。その間の芸術および人文主義的交流は宮廷画家としての基盤となる。宮廷芸術家の旅と交流という観点で貴重な事例である。

最後,畑浩一郎氏は「フランス・ロマン主義とギリシア独立戦争──作家シャトーブリアンをめぐって」と題し,1820年代のギリシア独立戦争に対するフランス国内の反応,特に芸術作品の創造の成果を取り上げた。まず絵画,音楽,文学における具体例を確認した後,作家シャトーブリアン(1768-1848)に着目した。彼は,1806年の聖地巡礼の成果である旅行記『パリからエルサレムへの旅程』を再版するに際し,同じキリスト教徒であるギリシア人を支援すべし,と高らかに主張する(1826年刊行全集版)。この主張は一見,同時代フランスに巻き起こったギリシア熱(philihellénisme)の潮流に乗っているように見えるが,実はこの作家は,旅行記執筆時期には,ルネサンス以来ヨーロッパに根強く見られるギリシア嫌い(mishellénisme)の立場を取っていた。対ギリシアに対するヨーロッパの問題意識の複雑さは,一様ではなく,今日的問題に通じることが明らかとなった。

以上,建築・都市史・歴史・美術史・文学各分野からの多彩な報告によって,総じて,地中海が文化の衝突の場であると同時に交流の場であり,その寛容寛大な地中海は,つねに新たな文化熟成の場であることが浮き彫りとなった。地中海学会における交流は,まさしく,今後の各分野における研究の基盤であり,原動力である。

(小池寿子)

レコンキスタの完遂を祝い続ける人々

宮崎 和夫

スペインのグラナダでは,ナスル朝の最後の君主がカトリック両王に正式に降伏し,アルハンブラ城と市を明け渡した1492年1月2日を記念するグラナダ奪取祭が,525年前から毎年行われている。原語はFiesta de la Toma de Granadaであるが,例えば,7月14日のフランス共和国の国祭日で記念されている事件(フランス語でPrise de la Bastille)はスペイン語でToma de la Bastillaである。大多数のフランス人が,フランス革命の端緒となった監獄襲撃事件を,建国の根拠として正当かつ世界に誇るべき偉業だと考えているのと同じように,グラナダの保守層を中心とする一部のスペイン人は,レコンキスタの完遂を意味したグラナダ市の「奪取」を,建国の根拠として正当かつ世界に誇るべき偉業と考えている。そして,「バスティーユ奪取祭」の名は敗者側への配慮から公式名称としては避けられ続けてきたのに対し,「グラナダ奪取祭」を祝う人々は,「開城祭」や「グラナダの日」などへの言い換えの提案をことごとく拒否し続けている。

1月2日の朝になると,正装をしたグラナダ市長や市議ら──左翼政党の市議は欠席することが多い──が,15世紀末以降の様々な時代の服装をした青年たちや軍楽隊を引き連れて,市役所を出発し,市の目抜き通りを市民に見守られながらゆっくりと大聖堂へ向けて行進する。まずカトリック両王の眠る王室礼拝堂に入り,そこを周回して旗を振る儀式を行った後,隣の大聖堂で大勢の地元信者とともに大司教のミサにあずかる。そのあと一行は再び市役所に戻り,バルコニーに市の要人らが姿を現すと,庁舎前広場に集まった市民が見守る中でスペイン国歌とアンダルシア州歌が演奏される。そしてバルコニーの市議の一人が,「グラナダ!」と叫び,それに応えて広場の市民が「何(ケ)?」と叫び ,その応答が3回繰り返される。それが終わると,市議は「令名高きスペイン王夫妻アラゴンのフェルナンド五世とカスティーリャのイサベルのために」と叫び,その後,市議と広場の市民が,交互に「スペイン」「(現)国王」「アンダルシア」「グラナダ」のために,それぞれ1回ずつ万歳(ビバ)を唱える。そしてまた市議が旗を振ると,式典は終わり,群集は三々五々解散する。

筆者はこの祭りを現地で2回ほど見物したことがあるが,ナショナリズムやカトリック信仰を共有しない余所者には,アウェイ感を満喫できたということ以外には何の感興もなかった。ここ10年ほどは,グラナダ奪取を祝うことに反対する親イスラーム=アンダルシア地域主義の左翼勢力と,堂々と祝うことを主張する極右勢力が,市庁舎前広場でそれぞれの旗印やプラカードを掲げて対立する趣旨のスローガンを叫び合うのが年中行事のようになっていて,まるで悪態祭りの様相を呈している。

ゼロ年代後半ごろから,グラナダ市議会・県議会の国民党(中道右派)議員団は,奪取祭のユネスコ無形文化遺産への登録を目指して様々な運動を展開していたが,それを受けて,国政与党である同党は,2013年6月に,奪取祭をスペインの無形文化財保護法の対象とする動議を上院に提出し,可決された。「近代国家の誕生」と「イベリア半島の歴史的統一」を記念する重要な祝祭であるにもかかわらず,「政治的・宗教的圧力団体の策動」によって消滅の危機に瀕しているため,保護すべきだというわけである。2014年ごろからは,極右団体の隊列にギリシアの「黄金の夜明け」が加わっているが,これは彼らがイスタンブルの奪還を唱えていることや,トルコ共和国政府がエルドアン政権になってからとりわけ盛大に同市の征服記念祭を挙行していることと関係があるのかもしれない。

2015年の欧州難民危機とパリ同時多発テロは,2016年1月2日の祝典に大きな影響を及ぼしたようには見えなかったが,唯一興味深かったのは,#NoalaToma(奪取祭反対)にスペイン全国から賛否双方の投稿が殺到して国内でその日最もツイートされたトピックとなったことである。同年春に,長期政権を続けていた国民党の市長が汚職事件で逮捕され,彼を追い詰めた警察の捜査は「ナスル作戦」と呼ばれたが,その後に就任した社会労働党の市長は2017年の奪取祭をほぼ従来通りに挙行した。奪取祭に参加したりしなかったり,参加しながらイスラーム文化や多文化共存を讃える催しを行ったりといった同党の態度は,左からも右からも非難されるが,両者の立場を止揚するのは難しい。2017年の祝典の日には,文部大臣や上院議長を歴任した国民党の大物女性政治家が「今日はスペイン人の栄光の日。イスラームが存続していたら,私たちには自由がなかったでしょう」とツイートし,それに対してポデモス党首P・イグレシアスが,「古臭くて無教養で反動的な狂信的愛国主義」と批判した。論争が全国規模になるにつれ,反対派の主導権は,アンダルシア地域主義者──自分たちが被征服民アンダルス人の子孫であると主張する──の手を次第に離れて,一般的な左翼・進歩派──自国の歴史を反省すべきと主張する──へと移行しているようにも見える。

ヴァルザネ・プロジェクトの小さな試み

鈴木 均

昨年11月に米国の選挙でトランプ大統領の登場が決定的になって以来,中東をはじめとする国際情勢の展望というものは更なる混乱の予兆を含め,基本的に予測が立て難いものになった。こういう混沌とした不透明な時代に我々はどのように希望を見出すべきなのか。

この11月にもトランプ大統領は東アジアと東南アジアを歴訪し,その最初の訪問国として日本を選んだが,国内の政権基盤の不安定さもあって北朝鮮情勢を含め具体的な展望は何もない。

ことにイランのような国の政治分析を対象とする私のような立場からは,これからの4年間をただ日々の情勢の観察だけに費やしていてもほとんど意味がないように思われる。それよりは例え小さな事例に過ぎないとしても,自ら働きかけてみることで何がしかの変化のきっかけを摑むべきではないだろうか。これがヴァルザネ・プロジェクトを(今は個人的レベルで)スタートさせるに当たっての私の最初の問題意識である。

ヴァルザネはイランの古都エスファハーンから東方約100キロに位置し,車で約1時間の距離である。私はもともとイラン全国の農村部における最近30年間の小都市の形成過程に関心を持ち,1999年から2001年にかけてイラン国内の160余の地方都市を訪問し,その中から自らの関心に応じて10ヶ所余りをフィールドとして選択した。

ヴァルザネはその中の1つとしてその後も2003年,2013年,2017年と断続的に訪れることになったのだが,最近の私の調査地がほぼこの町に集中するようになったのは,エスファハーンという大都市からのアクセスが良好なことに加え,人口1万人強のこの小都市が持っているある種の典型性にもよっている。

それは一つに,この町がエスファハーンという古都を成立させる最大の条件になったザーヤンデルード川という内陸河川(この川の名前自体,「命を育む川」という魅力的な名前である)の最末端に位置し,その東南方向に拡がる広大なガーヴフーニー湖沼が環境的にきわめて興味深い条件を提供してきたということがある。

ところが1969年にザーヤンデルード川の上流にダムが建設されて以降,同河川の最下流地域における環境条件が大きく変化し,特にこの15年ほどは流域の地下水の水位が急激に下降してしまった。2013年3月にBBCでヴァルザネ市の深刻な水不足が伝えられ,この町の名前はイラン国内でも一挙に知られるようになったが,同市の水不足の深刻さは昨年も続き,イラン政府当局も何らかの対策の必要性を認識してきているようである。

ヴァルザネはもともと人口の8割以上が農業で生計を立てるという典型的な農村都市であったが,エスファハーンと東部のナーイン・ヤズドなどを結ぶ交通の結節点としての利便性から,この数年はヨーロッパやアジアなど各国からの若い旅行者が急増している。そこにはナーインなどと共通の砂漠性の文化が味わえるという魅力も一役買っているようである。

住民の側の観光産業に対する熱意も相当なものであり,この数年間で民宿が3軒ほど営業を始めたほか,砂漠都市の文化を伝える民俗博物館や伝統的な農業技術を伝えるガーヴチャー(牛の力で井戸水を汲み出す伝統的な方式),アースィヤーベ・ショトル(ラクダの力で小麦を製粉する方式)などの実際を見学できる施設が複数できている。

それに加えて最大の観光資源となっているのは,町から数キロの地点に展開する砂漠性の風景であり,道を走っているだけで次々と異なる景観が展開するのは外国人旅行者にとって圧倒的ですらある。

だがやはり問題となるのは,いわば人為的な要因によって崩れ始めているザーヤンデルード川最下流域の環境条件が,今後どの程度のスピードで変化を続けていくのかであろう。その展開によってはヴァルザネの住民にとって町の発展のための切り札となる観光資源すら,遠くない将来に損なわれてしまう可能性もあるのである。

危機的な問題と発展への可能性の両方の側面を抱え持ったヴァルザネはある意味で現代イランにおける地方都市の典型的な事例と捉えることも可能である。もし日本がこの町の発展のために何らかの貢献をすることができれば,両国関係の発展にとっての意味は限りなく大きいと言えるのではないだろうか。

いまや私にとってヴァルザネは,トランプ大統領によってまるで悪の権化のように言われるイランの実情を少しでも広く世に知らしめるためのかけがえのない窓口になりつつある。この拙文を読まれた学会員の皆さんがもしエスファハーンを訪ねる機会があれば,ぜひ知られざる砂漠の小都市ヴァルザネに足を延ばしてみていただきたいと願う次第である。

自著を語る88

『青を着る人びと』

東信堂 2016年11月 214頁 3,500円+税 伊藤 亜紀

「モナ・リザ」は,何色を着ているだろうか? ティツィアーノの描いた豊満な美女たちは? ラファエッロの愛人「フォルナリーナ」は? ブロンヅィーノが画布にとどめたメディチ家の奥方やその娘たちは?

14-16世紀イタリア文芸にあらわれる服飾の色彩に関する博士論文に苦しんでいた18年前,私は「青」の章を入れることを断念した。というのも,宗教画以外の美術作品や文学作品,史料から,「青を着る人」の事例がほとんどとれなかったからである(もとよりマリアの青いマントの聖性や,それを描くのに用いる稀少な顔料について詳しく語ることは,生粋の美術史家ではない自分には無理だった)。上に挙げた女性たちをはじめとして,肖像画に姿を残した人物たちの多くは,有名無名,性別年齢を問わず,染料の高価な赤,清楚な白,16世紀以降であれば,最新流行の黒を身につけている。

イタリア・ルネサンスに青は無縁──その考えが果たして正しかったのかを確かめるきっかけとなったのは,マリア・ジュゼッピーナ・ムッツァレッリ氏によるクリスティーヌ・ド・ピザン論の邦訳という仕事であった(『フランス宮廷のイタリア女性』,知泉書館,2010年)。氏は,このヴェネツィア生まれの女性職業作家が,自らプロデュースした写本のなかに,青を着た己の姿を多数描かせたことを指摘した。よほどの「自分大好き人間」だったに違いないクリスティーヌの色彩選択は,おそらく彼女の『恋人と奥方の百のバラード』(1407-10年頃)にもみられる「青=誠実」という,当時ひろく知られていたシンボリズムと深く関わっている。

これとほぼ同時期の1420年頃,フランスと接するサルッツォ侯国にも「青を着る人びと」がいた。マンタ城の一室に描き出された《九人の英雄と九人の女傑》のヘクトールとペンテシレイアである。彼らがそれぞれ城主ヴァレラーノ・ディ・サルッツォとその妻の似姿であることは,16世紀の史料が伝えるとおりであるが,ふたりのまとう服地の青,刺繍の金は,フランス王家の紋章の配色に他ならない。ここにはサルッツォが代々政治的庇護を求め,文化的にも依存してきた隣国への強い親近感があらわれている。

布を青に染めるには,大青という,他の色の染料よりも安価で入手しやすい植物が用いられるため,この色は倹しく暮らす農民のコードとなる。14世紀末の北イタリアで複数作られた『タクイヌム・サニターティス(健康全書)』の彩色写本にも,褪せた青を着た男女が,野菜の収穫や家禽の世話,チーズ作りに勤しむ姿が活写されている。その一方で,薔薇を摘み,ワインを嗜む貴族たちも青をまとうが,その色調は輝くばかりに鮮やかで美しい。

たとえそのような貴族専用の美麗な青が存在したとしても,フランスと離れた地域であればあるほど,この色を晴れ着として身につけることは,極力避けられる。それは赤の優位が揺るぎないからなのかもしれないし,中世末期以降,「誠実」から転じた「不実」という負の意味がこの色に加わったことも無関係ではないだろう。

さらに16世紀以降に出版された色彩象徴論のなかでは,青はしばしば「嫉妬」の色とされる。チェーザレ・リーパによる図像学事典『イコノロジーア』(1593年初版)にみられる寓意像〈嫉妬〉の着衣もこの色である。すなわち「けっして静まらない海の色」である青は,恋する者の,愛を喪うのではないかという不安や怖れと結びつけられるのだという。

私は当初,リーパの定義した〈永遠〉の「天の青色の服」を最終章で取り上げるつもりだった。しかし世俗の色彩をテーマとしてきた本書を,神の領域に属するもので締めくくるのは,あまりふさわしいことではないように思えた。同じ青でも,恒久的な空になぞらえられれば讃えられ,絶えず変動する海と関連づけられれば,忌まれるというほどではないにしても,敬遠される。赤が「残酷」,黒が「死」をあらわすといったような,極端に悪い意味は青にはないが,その代わりに愛と表裏一体をなす不穏で不吉な感情が,この色には妖しく漂っている。

本書でとりあげた図像は,15世紀初頭のパリ,及びピエモンテやロンバルディア等,北イタリアの写本挿絵やフレスコ画である。とりわけピエモンテの美術は,日本ではほとんど紹介される機会がないが,その装飾性の高い,フランス的な美意識に彩られた作品群は,今後もっと注目されてしかるべきである。私は学生時に,服飾史の本で小さなモノクロのマンタ城図版を目にして以来,そこに描き出された奇抜だが洗練された衣裳の数々に惹かれ,これをいつの日かじっくりとりあげてみたいと考えてきた。2006年11月,この城を初めて訪れたさい,階段を上ってたどり着いた大広間で,眼前いっぱいにあふれるばかりの色彩が広がったことを,今でも鮮烈に憶えている。

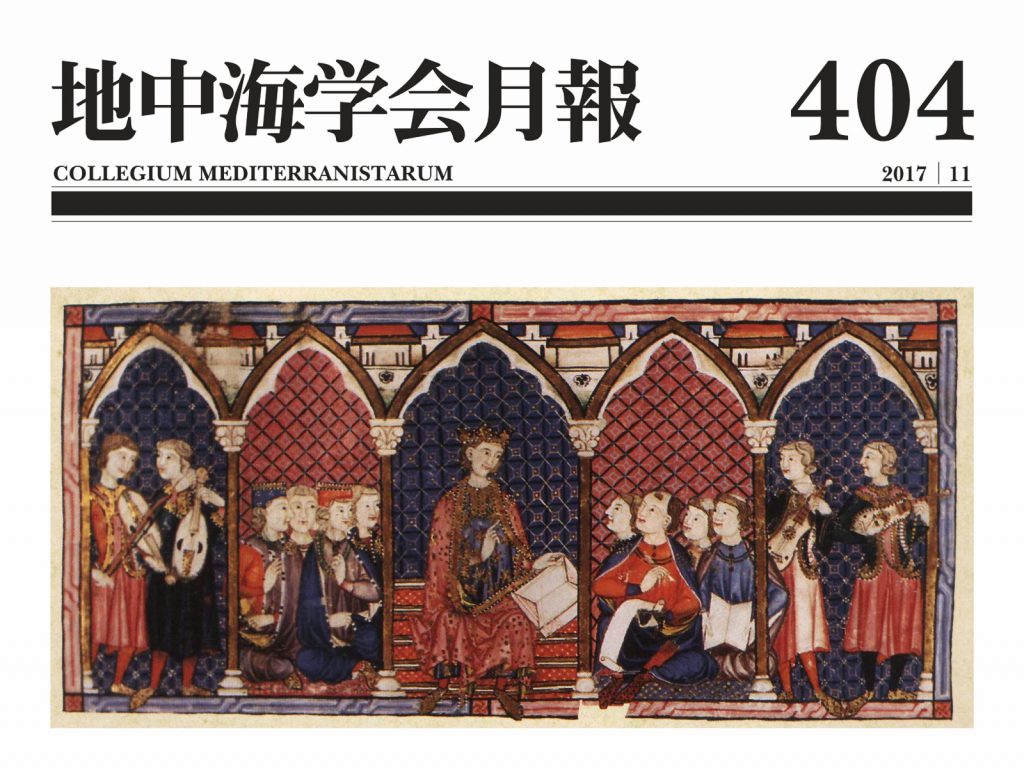

表紙説明

地中海世界の〈城〉8:城と音楽/金光 真理子

私的な繰り言から始めることをお許しいただきたい。私は大学院時代2年間イタリアへ留学し,帰国後も夏や冬の休暇にはイタリアを訪ねてきた。しかし,観光を除けば,一度も城を訪れたことはない。私の研究対象はイタリアの民俗音楽・舞踊で,おもにサルデーニャの三管の葦笛「ラウネッダス」や,カラブリアやバジリカータのバグパイプ「ザンポーニャ」を調査してきた。ボローニャ大学の仲間たちとフリウリやピエモンテのカーニバルを見に行ったり,プーリアの夏祭りやシチリアのザンポーニャ奏者を訪ねたりしたこともある。ところが,その間,城を意識したことがなかった。たとえば,サルデーニャの州都カリアリ中心部の城には図書館があったので利用していたが,それはあくまでも資料を探すため。むしろ研究対象のラウネッダスをみるには,城からはるか離れた村々へ長く険しい山道を車で数時間超えて行かねばならなかった。南部のザンポーニャも同様である。イタリアの民俗楽器(と一括りに言って良いだろう)が鳴り響き,人々が踊るのは,城壁の外である。

西洋音楽史では城は音楽とくに器楽を醸成した重要な場である。遡れば12世紀の南仏の宮廷では,吟遊詩人トルバドゥールたちが愛の詩を楽器のしらべにのせて歌っていた。「愛」の概念をはじめ,中世アラブからヨーロッパへ伝わった文化の一つに楽器がある。表紙の細密画は,13世紀イベリア半島のアルフォンソ10世が編纂した歌曲集『聖母マリアのカンティーガ集Cantigas de Santa María』の挿絵の一つである。音楽家を描いた細密画から,当時の楽器の姿を窺い知ることができる。リュートをはじめ,後のヴァイオリンの原型であるヴィエル,オーボエの原型であるダブル・リードのショームなど,現在のオーケストラで演奏される楽器の多くがアラブからヨーロッパへ伝わったと考えられる。

城すなわち宮廷は国の政の中心地であり,さまざまな式典や祝賀行事にはその威信を示す音楽が欠かせない。そこでヒト・モノ・カネが集まる宮廷だからこそ出来る音楽が,器楽合奏である。高価な楽器を揃え,それを演奏する楽師を雇い,訓練して初めてできる器楽合奏は,宮廷ならではの音楽である。高らかに鳴り渡るファンファーレ,壮麗な音楽は,絶対王政時代と重なるバロック時代,まさに王権の象徴であった。ルイ14世に仕えたリュリをはじめ,音楽家は食卓から祭礼まで宮廷のあらゆる場を音楽で彩った。こうした宮廷の器楽合奏が管弦楽の発展につながり,市民革命以降もオペラ劇場やコンサートホールへとオーケストラの演奏の場は広がっていく。

さまざまな楽器がそれぞれの個性(音色など)を活かしながら旋律や伴奏をいわば役割分担して演奏するのがオーケストラとすれば,ラウネッダスやザンポーニャはそれを一人で担い演奏してきた。当然のことながら音楽の構造が異なるので単純な比較はできないが,城の中で幾人もの音楽家が協力して演奏する器楽合奏が鳴り響いていた頃,城の外では独りの音楽家がその大音量で祭りや婚礼の場を取り仕切り,多くの村人を楽しませていたのである。