2016年4月,389号

目次

学会からのお知らせ

第40回地中海学会大会

第40回地中海学会大会を6月18日,19日(土,日)の二日間,

首都大学東京(八王子市南大沢1-1)において下記の通り開催します。

6月18日(土)

13:00~13:10 開会宣言・挨拶

13:10~14:10 記念講演

「ミケランジェロの芸術」 長尾 重武氏

14:25~16:25 地中海トーキング

「ニュータウンの古今東西」

パネリスト:島田 誠/中島 智章/松原 康介/吉川 徹/

司会:山田 幸正 各氏

16:40~17:10 授賞式 地中海学会賞・地中海学会ヘレンド賞

17:10~17:40 総会

18:00~20:00 懇親会

6月19日(日)

10:00~12:00 研究発表

「バナサ青銅板に見るマルクス・アウレリウス治世の北アフリカ」大清水 裕氏

「ダンテにおける《太陽と月の比喩》」星野 倫氏

「ジュゼッペ・ヴェルディのオペラ《リゴレット》(1851)における作劇法

──《ヴァンドーム公》(1850)を手がかりとして」園田 みどり氏

「パブロ・ピカソとアンドレ・マッソンの闘牛絵画がもたらしたもの

──スペイン内戦に直面した隣国フランスを舞台に」宮田 渚氏

13:00~16:00 シンポジウム

「地中海の水と文化」

パネリスト:飯田 巳貴/樋渡 彩/深見 奈緒子/(司会兼任)陣内 秀信 各氏

新年度会費納入のお願い

2016年度会費の納入をお願いいたします。ご不明点のある方,

領収証を必要とされる方は,お手数ですが事務局までご連絡下さい。

会費自動引落日:4月25日(月)

会 費:正会員 1万3千円/ 学生会員 6千円

振込先:口座名「地中海学会」

郵便振替 00160-0-77515

みずほ銀行九段支店 普通 957742

三井住友銀行麹町支店 普通 216313

第3回常任委員会

日 時:2016年2月20日(土)

会 場:東京大学

報告事項:『地中海学研究』XXXIX(2016)に関して/研究会に関して

/石橋財団助成金に関して/会費未納者に関して/2015年度財政見込みに関して 他

審議事項:第40回大会に関して/地中海学会賞に関して/地中海学会ヘレンド賞に関して

/シンポジウム「ベラスケスとバロック絵画:影響と同時代性、受容と遺産」後援に関して 他

研究会要旨

フランチェスコ・ボッロミーニによる

『オプス・アルキテクトニクム』とオラトリオ会の建築計画

岩谷 洋子 2月20日/東京大学

ローマ・バロック期の建築界の巨匠フランチェスコ・ボッロミーニの建築書として,1725年にセバスティアーノ・ジャンニーニにより『オプス・アルキテクトニクム』が出版された(以降『オプス』と略す)。現段階でその翻訳・注解がひとまず終了したことから,本研究発表では『オプス』とその研究史を紹介し,『オプス』および修復が進められる実際の建築と照らし合わせて,ボッロミーニのオラトリオ会の建築計画を考察した。

『オプス』では,フィリッポ・ネーリ(1515-95年)により創設されたオラトリオ会の建築を,語り手であるボッロミーニが多くの図版を用いて解説する。一つの建築を建築家自らが各部を詳しく説明する斬新な形式をとり,全28章からなる文章はイタリア語とラテン語が併記され,全67枚の図版が別に収められている。

『オプス』を扱う書物は現在まで度々出版されてきたが,ジャンニーニ版に基づくものと,オラトリオ会の古文書室に保管されるヴィルジリオ・スパーダ(1596-1662年,オラトリオ会士)の手稿を扱うものの2つに大別される。前者ではまず,パオロ・ポルトゲージ版(1964年)が,文中に図版を配置した形で出版された。グレッグ・プレス版(1964/65/s.d.)は,実物と比べて多少小さめであるが,ほぼ同一の状態である。バロック期の素描や出版物を収集したデ・ベルナルディ・フェッレーロ版(1967年)は,かなり小さくして収められてはいるが,形式はオリジナルと同様である。文庫本より一回り大きいデ・ベネディクティス版(1993年)は,句読点の位置を考慮して変更を加え,イタリア語のみで活字化された手軽なものである。一方後者では,1998年にジョゼフ・コナーズが,ジャンニーニ版と異なる点を注に付して活字化したものと,ダウンズが2009年に詳細な注釈をつけた英語での版がある。

しかし,ジャンニーニについて手掛かりとなる史料は未だに見つかっていない。先のスパーダはオラトリオ会の建築計画ではボッロミーニを支援し,さらに建築書もボッロミーニと協働で出版しようと試みていたため,手稿の構成や内容にはボッロミーニの考えが強く表されているといえる。ジャンニーニ版の文章は章立てや内容など,細部で変更があるにせよ,手稿の意図に沿って同様に記されている。これに対して古文書室に残る図面には統一性がない印象があるが,手稿に即した対象が描かれ,文の冒頭には,ボッロミーニが図版担当であったが捗らず,複数の描き手に依頼したものの仕上がらなかったとある。したがって,ジャンニーニはスパーダの手稿を写し,また残された図面をもとに図版を描き『オプス』を制作したと推測され,そこにボッロミーニの計画意図が受け継がれていると考えられる。

『オプス』の記述は,ボッロミーニ担当以前のオラトリオ会の敷地獲得から始まり,人口稠密な市街地に大規模な建物を構える上での多くの困難が記されている。建物の全体計画では,3つの中庭を中心に部屋が配置され,中庭は素晴らしい眺めの演出だけでなく,建物をまとめ上げるためにも重要な役割を担っていた。

建物の各部について『オプス』では,会の象徴としてのオラトリオがある南側から解説が始まる。特に今回は,修復中の礼拝堂とその周りの部屋を見学することができたが,この場所は『オプス』第8章に記載はあるものの,図版は全く示されていない。礼拝堂は教会堂と居住棟の間の小さな場所に位置し,教会堂の西側翼廊にあるネーリの礼拝堂に壁一枚を隔てて向かい合うことから,「内なる礼拝堂」と呼ばれる。建築家パオロ・マルシェッリ(1596-1649年)の後を継ぎ,1638-43年にボッロミーニは「内なる礼拝堂」と前室,そこに至る通廊,さらに2階に上る回り階段および上階の礼拝堂とその前室の間の扉口,通廊を設計した。建物全体の平面図からは,ボッロミーニが創り上げた独特な空間は伝わりにくい。しかし実物を見ると,サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラーノ聖堂の側廊のような浮彫装飾や彫刻,独特の楕円形窓,通廊の天井装飾など細かい部分一つ一つが緻密にデザインされ,彫塑性を持つ印象的で豪華な空間が生み出されている。ボッロミーニはさらに,礼拝堂から教会堂東側の旧居住地に至るルートのためにマルシェッリがつくった扉口を塞ぎ通廊を閉ざし,新たなルートを考案した。わずかに手を加えて前任者の計画を革新する設計をしたのであった。

礼拝堂以外の場所でも建物の修復が進められているが,近代化の中で大きく改変を被ったオラトリオ会の建築をいかに修復するかは現在も大きな課題であり,そうした中でスパーダとボッロミーニの計画が見直されている。ディ・ファルコが修復家の立場から,昨年末の論文出版に伴う講演会で語ったように,様々な観点から今後さらに精密な研究が進められることが求められている。

裏切り者は誰だ!

――コンスタンティヌス勝利のゲスな真実―― 豊田 浩志

ヨーロッパでは現在,コンスタンティヌス大帝(以下「コ帝」)の事績1700年目が経過中で,研究が文字通り破竹の勢いで進展中である。3・4世紀を専門としているつもりの私だが,最新研究に触れると知らないことだらけの体たらく,今更ながらイタリアを中心とする西欧の学的蓄積に脱帽するしかない。知り得た一部をHP(http://pweb.sophia.ac.jp/k-toyota/)に載せているので,若い世代に関心を持っていただければと思う。ここでは,「僭称」皇帝マクセンティウスにまつわる,本邦初演の生臭いお話をご披露しよう。

312年10月,帝都ローマは風雲急を告げていた。同年春に本拠地トリーアを発した義弟のコ帝軍が,フラミニア街道をローマめざしてひたひたひたと迫っていたからだ。当初,マクセンティウスは籠城戦で臨むはずだった。307年初めと秋にもこの手で西部正帝セウェルス軍と東部正帝ガレリウス軍を退けていたからだ。だがこの成功体験は,往時の複雑な政治情勢(第二次テトラルキア体制のねじれ現象)によっていた。両軍ともローマ正規軍同士,しかも包囲軍主力はかつてマクセンティウスの父帝マクシミアヌス子飼いの兵で,なればこそ戦闘前に談合・調略の余地が十分あり,事実いずれの場合も兵士の寝返りで包囲側は撤退を余儀なくされた。だが,父帝は310年に女婿コ帝により自死に追い込まれ,もはやその威光に頼ることはできない。

マクセンティウスは突然籠城戦を棄て,打って出ることに決した。収穫期後で食糧備蓄は十分,季節も秋が深まりどうみても籠城策が有利だったのだが。10月24日,マルボゲット(Malborghetto)に達したコ帝軍は,4日間動かなかった。帝都はそこからわずか20キロ。28日はマクセンティウス帝位就任6周年目の記念日で,主催側はむしろ人心掌握の好機とみて周到に準備していたはずなのに,なぜかそれが裏目に出た。先行開催の競技会でマクセンティウスへの不満を民衆が公然と叫んだのだ。これは皇帝にとって予想外の誤算だった。そして土壇場の26日,最後の皇帝顧問会議が招集され,拙速に出陣が決定された。

R. Donciu(2012年)は新見解満載の新著の中で,ローマ元老院の重鎮たちの皇帝交代前後の奇妙な去就の真相解明を試み,私見ではことこれに限って傾聴に値する。彼は,コ帝がローマ制圧後,前帝を支えていたお歴々をなぜか処刑も更迭もせず登用し続けた点を掘り下げる。従来もこの点は注目され,だが,元老院との融和と戦後の円滑な統治を図ったコ帝の友好策,と簡明かつきれい事で説明されてきた。それが善帝にふさわしい振舞いというわけなのだろう。しかし政権交代時には処刑がつきもので,たとえば193年のセプティミウス・セウェルスのローマ入城時には,前帝ユリアヌス派として29名の有力元老院議員が処刑された。もともと元老院は競売で帝位に就いた前帝に冷淡だったのだが,それでもこれだけの犠牲者が出た。

Donciuは,マクセンティウス登極以降の有力官職在職者の動向を追った末に,皇帝顧問会議メンバー,とりわけ首都防衛を託されたAnnius Anullinusらの「裏切り工作」をあぶり出す。彼らは皇帝の面前では忠臣よろしくもっともらしい献策で皇帝を翻弄し,裏でコ帝と気脈を通じて事後に備えていた,というわけである。これをヒントに見直すとたしかに幾つも疑念が氷解する。私がもっとも奇妙に感じていたのは,激戦の割に情報が少なく,流布説では,ミルウィウス橋そばの仮設舟橋の崩壊がすべてと言わんばかりなのだが,あれは戦闘の最終段階にすぎない。たぶん勝ち組が闇から闇に葬った数々の裏切りの仕掛けがあったのだろう。

実際に古戦場を行きつ戻りつして,素人ながら気づいたことがある。そのひとつが,テヴェレ川が織りなす地政学的な特異性で,フラミニア街道が走る右岸のすぐ西側には崖が切り立ち,その東の氾濫原をテヴェレ川は大きく蛇行して流れている。そのためプリマ・ポルタ(Prima Porta)からミルウィウス橋にいたる間に道幅のごく狭い地点が現在だと3箇所はある。そこに強固な防御線を張れば,季節はすでに雨期で水量もあったので,コ帝決戦兵器の重装騎兵といえども突破は容易でなかったはずだ。すなわち厳重な防御柵で迎え撃ち,機を見て虎の子の野戦機動軍を投入すれば,コ帝を敗走に追い込むことも可能だった。マクセンティウスは当然そう目論んでいた。いや,耳元でそう囁く重臣がきっといた。ところが三重の構えがたった1日も持たなかったのである。その上,舟橋が皇帝渡河時に狙いすましたように崩壊し,あろうことか総大将が水中に没し,混乱の極みにもかかわらず遺体も翌日識別されるなど,どう考えても出来すぎの話ではないか。

きっとマクセンティウスは溺死の断末魔で,声ならぬ声で叫んだはずだ。はめられた,きゃつらに,と。

南イタリアにおける呪いの眼を持つ人々

倉科 岳志

「呪いの眼で睨むなよ」。そう言って,試験を控え緊張した面持ちの学生はからかう友人たちに小指と人差し指を立てた手で角を創って追い払う。この角はゼウスに授乳していた山羊,アマルテーアを象徴しているという。南イタリアではよくある光景だ。「呪いの眼で睨む」とはいったい何なのか。

「呪いの眼」を持つ人に関する記述は1787年のニコラ・ヴァレッタの『魔術,俗にいう呪いの眼を持つ人に関する長い無駄話』をはじめ,いろいろな文献に散見される。まとめてみるとかれらのおおよその姿を再構成できる。

かれらは通常男性で顔が青白く痩せていて醜い。眼を隠すためにサングラスをかけている。「呪いの眼」の力は本人の意思とは無関係に発現するからである。「呪いの眼」はまた公務員,教員,文学者,弁護士,判事,医師,数学者,哲学者といった社会的ステータスも高く,経済的にも貴族層も含めた中間層以上に属する者たちが持っていた。このような「呪いの眼」を持つ人々と眼を合せたり,関わりを持ったりすると不幸が訪れる。

まず,ヴァレッタの書物を見てみよう。かれが国王宛ての請願書を提出するために,カゼルタの王宮へと出発しようとしていた時のことだった。たまたま出会った「呪いの眼」を持つ友人にその嘆願書を出すのは難しいだろうと予言される。怪訝に思いながらもヴァレッタは旅立つ。王宮までの道は激しい雨に見舞われ水浸しとなり馬車で進むのは困難をきわめ,御者は前日に宴を盛大に催し過ぎ二日酔いで馬をまともに走らせることができない。馬たちも何故か苦痛に喘いでいる様子で万全な状態ではない。それでもどうにか王宮に到着することができた。国王に謁見し,いよいよくだんの嘆願書を取り出そうとしてポケットをまさぐるが,そこに入っているはずの嘆願書はないのだった。

「呪いの眼」現象を有名にした要因の一つは作家アレクサンドル・デュマに取り上げられたことであろう。デュマは『馬車』(1841-43年)のなかで「呪いの眼」を持つある子爵について物語っている。子爵は出生の時から不幸に包まれていた。母が出産に際して死亡し,乳母はミルクを出せなくなり,父親は職を失い,兄は死ぬ。様々な不幸に取り巻かれながら育った子爵は,ある時,ナポリを出立する王国の軍隊を激励しなければならなかった。あいにくの天気ではあったがサンタ・キアーラ教会に威風堂々とナポリ王国軍が入ってくる。軍旗を持った兵士が子爵の目の前を通り過ぎようとした時,その軍旗に雷が直撃した。子爵は駆け寄り「しっかりしろ」と声をかけるが,その兵士は子爵の腕の中で息を引き取る。それでも大事な任務を忘れない子爵は悲痛の表情で旗を手に取り,群衆の前で高々と掲げる。市民たちは,「国王陛下万歳」と口々に叫んで子爵に応えた。体裁は整い,ナポリ軍は鼓舞する声に背中を押されて戦場に旅立つことができたが,送り出されたかれらは三カ月後,フランス軍に敗北する。

様々な逸話に彩られた「呪いの眼」現象であるが,これまで挙げてきた事例を不思議な力が働いたとそのまま鵜呑みにすることはできないにしても,多くの人が信じていた事実に間違いはない。「呪いの眼」現象の背後には何らかの強力な存在理由があったのではなかろうか。

この問いにかなりの説得的な答えを出しているのがエルネスト・デ・マルティーノである。かれは「呪いの眼」が普及した南部イタリアにおける物質的欠乏状態を語った後で,こうした社会では物質的に恵まれた人に対して妬みの感情が生じやすいと論じる。この妬みこそ「呪いの眼」現象の根源であるという。貴族や富裕層を貧しい民衆たちは妬むが,だからといって当人たちを直接攻撃するわけにはいかない。その先に待っているのは失業か,悪くすれば強者による弱者に対する容赦のない暴力的な報復だ。かくして民衆の感情は行き場を失う。この感情を浄化するのが「呪いの眼」である。民衆たちは妬みの対象を「呪いの眼」を持っているとして揶揄する。この誹謗に裕福な人々は反論しない。「呪いの眼」を持っているという言説はかれらが物質的に貧しい社会を行くとき民衆に近づかれずに済み,財を守るうえで都合がよいからである。こうして富者も貧者も動機を異にしながら同じく「呪いの眼」言説を肯定する。妬みの感情は浄化され,奇妙な緊張感によって南イタリア社会の秩序は維持される。そう考えれば,「呪いの眼」を持つ人が経済的な中間層以上に属していたことや,いまだ女性の地位の低かった当時にあって男性に多かったことにも納得がいく。感情といかに関わっていくかという問題は「呪いの眼」が「非科学的」として排斥され,ますます世俗化されていく社会にあってはなおのこと,深刻の度を増す未解決課題として私たちの前に提示されているのではないだろうか。

トルコ・イズミトにおけるシェヒートşehitの碑

佐島 隆

1999年8月17日トルコ・マルマラ大地震の震源地ギョルジュク市及びその隣接市イズミト市を歩いていると幾つかのシェヒートの碑に出合うことがある。シェヒートとはアラビア語のシャヒードから来ているとされる。現代トルコ語のシェヒートは殉教者,殉職者,戦死者,戦没者の意味であるとされイスラームの文脈の中で考えられることが多い。

シェヒートの碑ということでは,イズミト市内には,「トルコ軍が世界平和のために」戦い,朝鮮戦争やキプロスで戦死した郷土の人の碑が2003年に作られている。つまり殉教者とは異なる意味合いの碑が見られるのである。そして震災に遭い亡くなった人々,つまり被災し死亡した受難者,犠牲者についてもシェヒートと言うことがある。アンカラにある宗務庁の宗教高等委員会委員である専門家に聞くと,シェヒートについて,次のように語る。(2015年8月採集)

記念碑は人を偶像化する目的があるためにイスラームに反するものだが,一人の人間を死後思い出すために,忘れないために建てるのであれば問題ない。殉教者はコーランにも書かれている。アッラーの道において,亡くなった者,すべての死者が殉教者になるわけではない。コーランが示した生活,祖国,社会のために死んだ者である。災害で死んだ者もシェヒートである。

シェヒートには2種類ある。一つは軍や警察のシェヒートで,洗わず服のまま埋葬する。もう一つは事故死,水死,また災害や出産時などに悲惨な死に方をした精神的シェヒートがある。彼らはアッラーのところで価値を得るのである。

トルコの人々と話していると,人間の魂は現世と来世の間にあって,被災という大きなうねりの中で翻弄された人々は(仏教の諦観にも似た)「運命」を口にすることが多い。この運命(カデル)はイスラームで使われる言葉であるがイスラームに限定されるものではない。イスラームを基盤にもちながら神の意志という意味に限定されず,素朴な民間の運命(そのような運命だからしかたがない)観を持っていると感じられることがある。

震災直後のギョルジュク市ではおびただしい数の遺体が出たことから遺体処理の問題が噴出した。そこで共同墓地に埋葬しようとしたけれども,あまりに数が多く,埋葬場所を増設し新たに共同墓地を作りもした。この震災に関係する主な共同墓地として「オンイェディ・アウストス(8月17日)墓地」「イフサニエ墓地」「ディエルエンディル墓地」などがある。毎年オンイェディ・アウストス墓地を中心にこれらの墓地で8月17日には「被災者」の追悼式典を行っている。これらの墓地の名前の中にはシェヒートという言葉はない。しかし共同墓地の埋葬場所や碑,埋葬されている人々に対してシェヒートという言葉を使うことがあり,それからすると「被災による死者」についても殉教者,殉職者,戦死者と同列に考えていることが分かる。また,被災による死者をシェヒートと明瞭に示す碑がある。ギョルジュク市のカヴァクル海岸に作られた記念碑の銘文である。そこには「震災シェヒートの記念に建てられた」とあり,このシェヒートは「震災犠牲者」「被災者」の意味である。

ところで,そのオンイェディ・アウストス墓地には,同地域関係のトルコ人ばかりが埋葬されているわけではない。トルコ内外の人々で,この震災に遭遇したと思われる人々の遺体が埋葬されている。しかし遺体が見当たらないこともある。その遺族が遺体を引き取りたくとも,その遺体やそれと示す遺骨や遺品などが判らないために,代わりにシンボルとして「樹」が植えられている。その樹には名前のプラカードをつけている。そしてその人々の名前を一覧にした石碑も建てられ,石碑の脇に「樹」が並んでいる。あたかもそこに人が立ち並んでいるようにも見受けられるのである。

この「樹木碑」群には毎年8月17日に遺族がバスを仕立てて慰霊に来ていると言われる。しかし昨年2015年にその共同墓地で遺族の人々を待ったのであるが,とうとう現れなかった。震災後17年という歳月は死者と遺族を結びつける絆を解き放ってしまうのであろうか。それとも遺体がないと結びつける絆に記憶として刻まれないのであろうか。イスラームの考え方からすると死者にとって死は来世までの一時的な時間ということになるかもしれないが,遺族にとっては,やはり別れの時なのかもしれない。そのような樹々は毎年,緑の衣をつけて,墓参者の前に立っている。それは屹立とした姿にも悄然とした姿にも見えるのである。

自著を語る78

ヨーロッパ中世美術論集 第1巻 加藤磨珠枝編

『教皇庁と美術』

竹林舎 2015年9月 422頁 17,000円+税 加藤 磨珠枝

正確には自著ではないが,本書の編者および共著者として,その概要と意義を紹介したい。本書は専門性の高い西洋中世美術史シリーズをめざして企画された「ヨーロッパ中世美術論集」全5巻(越宏一監修)の第1巻として,中世の教皇庁が果たした美術史上の役割やその特徴を明らかにするために出版された。本シリーズは,現在第2巻『黙示録の美術』(田中久美子編)まで刊行され,今後も第3巻『聖堂の小宇宙』(益田朋幸編),第4巻『祈念像の美術』(田邊幹之助編),第5巻『中世美術の諸相』(越宏一編)と計画が進行中である。

従来,日本で紹介されてきた教皇庁に関する美術といえば,教皇たちの美術コレクションにさかのぼるヴァティカン美術館やサン・ピエトロ大聖堂,システィーナ礼拝堂に関する研究書やガイド本など,それらは膨大な数にのぼる。しかし,そのほとんどがルネサンス以降の作品や収集を対象としたもので,約2千年にわたる教会史のなかで,5百年という限られた芸術遺産に過ぎない。一方,それ以前については,コンスタンティヌス帝時代の教会堂建設やカロリング朝時代のリヴァイヴァル,あるいは聖遺物崇敬をめぐるイメージ研究など,限られた文脈のなかでのみ,語られてきた感がある。

本書では,中世ヨーロッパのキリスト教世界において,その信仰や思想,芸術の発展にきわめて重要な位置を占めながらも,その存在の大きさから,これまで十全に取り上げられることのなかった教皇たちの芸術活動に焦点があてられている。その主なねらいは,まず,彼らの制作活動に関して,初期キリスト教時代のはじまりから,ルネサンスにいたるまでの大きな流れを提示すること。基本的なことではあるが,実はこの要望に応える著作は,国内外において類書がほとんどない。そのため,全三章からなる構成において,第一章「教皇たちの時代のはじまり」では4~6世紀の初期の発展を,第二章「中世の刷新」では8世紀末~12世紀の改革期を,そして第三章「君主としての教皇」では13世紀~15世紀のローマ・ゴシックの豊穣を,時系列に沿った形で各論の編集を行った。ここでは,建築,絵画,彫刻とできるだけ広範なジャンルを扱うことにも配慮した。

目次構成は,一見すると,教皇庁の美術史概説的な印象を与えるかもしれない。しかし,ここに収められた計15本の論考を読み通すならば,同じ時代の芸術活動や関連テーマが,時には典礼に関わる象徴的解釈のもとでとらえられ,時には政治的プロパガンダの表象という世俗性を強調され,さらには厳格な様式・図像研究にもとづく造形表現の伝播や影響の分析,文化財保存の歴史までをも含んでいることに気づくだろう。方法論においては,美術史学を中心としつつも,歴史学,考古学,礼拝学など隣接諸分野の視点が取りいれられている点も本書の独自性のひとつである。

こうした編者の構想の実現にあたっては,自ずと国内の専門家だけではなく,海外の研究者にも寄稿を依頼することになった。本書を上辞できたのは,この呼びかけに快く応じてくれた執筆者,翻訳者のおかげであり感謝の念に堪えない。と同時に,編集過程を通して,私自身も教皇庁が有した伝統への敬意と,最新の美術動向への柔軟性を多面的に学んだ。各執筆者と論文題目・内容については,紙面の都合上,ここですべてを紹介することはできないため,その詳細については,出版元である竹林舎のウェブhttp://www.chikurinsha.com/ を参照していただきたい。

ここで論じられた教皇ゆかりの中世美術とは,キリスト教信仰によって結ばれたある種の文化財として,豊かな可能性を秘めた共有可能なものであり,その対象は,時に限られた社会階層の場合もあるが,多くは真の大衆に開かれている。本書において,教会堂建築やその内部装飾,そこに設置された祭壇画や墓碑など,公共の視覚体験を生じさせる素材が中心に取りあげられているのも,教皇庁が駆使した視覚イメージの実践的機能について,信者/受容者との新たな関係を探りたいという思いがあったからである。それらは,近代的な世界観とはまったく異なる文化的現象として,美術史家はもちろんのこと,分野の異なる研究者,一般読者にも多様な関心をもたらすことだろう。教皇庁と美術をめぐる諸問題を学術的方法で再構築することは,聖書のことばや神学上のテキストとは時に矛盾してみえる,ローマ教会が直面した人間的営み,歴史に埋もれた彼らの証言を理解する,重要な指標となることを切に願ってやまない。

余談ながら,執筆者の一人であるガエタノ・クルツィ(キエティ・ペスカーラ大学准教授)の計らいで,本書はローマのヘルツィアーナ図書館にも所蔵されることになった。また,折しも現教皇フランシスコにより「特別聖年」が宣言された2015年に,本書が出版された偶然にも感謝したい。

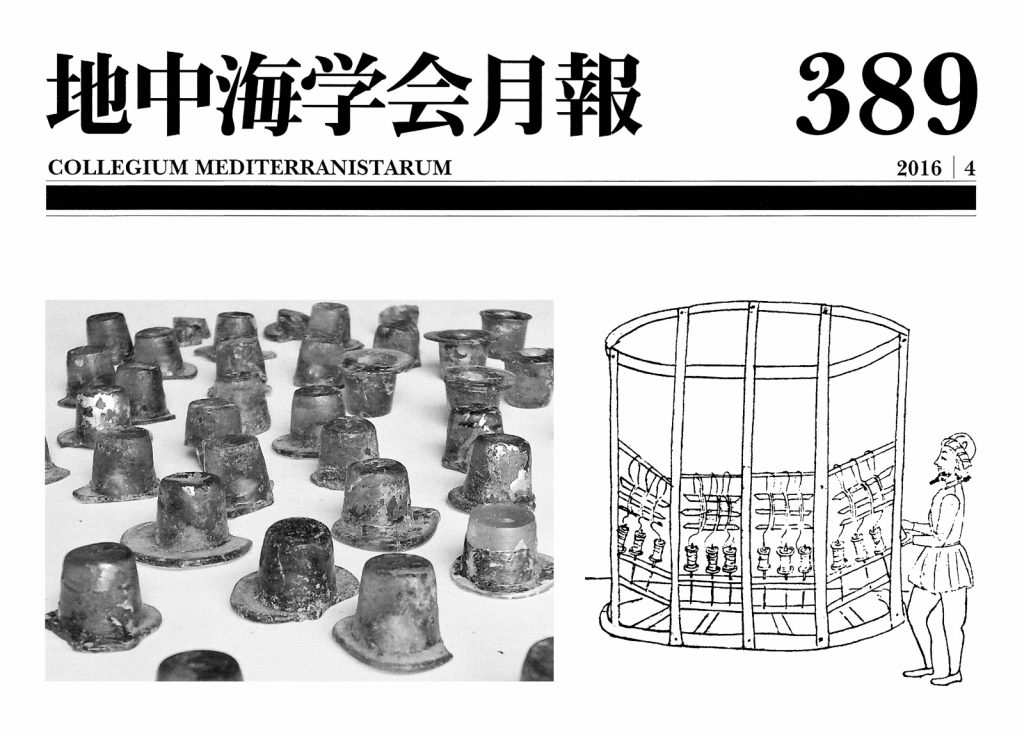

表紙説明 地中海世界の〈道具〉15

ガラス製軸受けと絹糸撚り機/城戸 照子

ピラミッドから指輪まで,地中海世界には美しい意匠の建築や美術工芸品が数多ある。日用雑器も「用の美」を備え,名だたるブランドの工房には沢山の愛用者がいる。そんな美しいものを作り上げる道具だって機能美に溢れているのでは,と思いつつイタリアの『中世考古学』《Archeologia Medievale》誌を繰ってみた。

左上の小さな帽子形の謎の部品(帽子天辺の直径10㎜,高さ16㎜,つばの直径15㎜)は,ジェノヴァの歴史的中心街区にあるサンタ・マリア・イン・パッシオーネ教会跡地から出土したガラス製のクシネット‘cuscinetto’で,緩衝役の「小さな枕」,つまりは軸受けである。右上は,フィレンツェのラウレンツィアーナ図書館蔵の手稿(「絹の技に関する論考」“Trattato dell’Arte della Seta”,1487年)の,カラクリ図(動力は人力)である。下部の装置は,ロンバルディア州レッコ湖(コモ湖南東部の分岐)湖畔の町Leccoの絹糸工場博物館にある,1815年頃の絹糸の撚り糸機‘Torcitoio circolare‘(動力は水力)である。

この三題噺は絹糸に関わるものだが,ガラス製の軸受けの役割は何だろう。1952~2007年にかけて断続的に発掘されたジェノヴァのサンタ・マリア・イン・パッシオーネ教会跡地の第140層から44個,他の地層も含めると合計47個,この種のガラス製軸受けが発見された。教会とその敷地には,最下層に古代ローマのオッピドゥムがあり,13世紀には十字軍時代の名家エンブリアーコ家の,ポルティコがある家屋が建っていた。もともとこの場所は,今も残る13世紀の「エンブリアチの塔」と司教館に挟まれた市内一等地なのである。

しかし地面をはぐっていくと,高温での燃焼痕が残るかまどや炉の跡,金属が融解された金くず,何かを設置していた穴の跡などが残る地層が発掘され,建物内での手工業活動が明らかになった。15世紀の地層から出たと思しき写真のクシネットも,その炉で作られたようだ。これは右上図のものと同種の絹糸の撚り糸機の部品(ボビンの支柱の軸受け)で,敷地からは,くだんの撚り糸機の設置跡らしい穴ぼこの残る床面も発掘された。

この小さなクシネットのおかげで,13世紀ルッカにあった絹糸の撚り糸機と技術が,15世紀のジェノヴァに伝播していたことが証明された。それはさらに,ボローニャとトリノを経て普及したとされる北イタリアの絹織物産業の技術発展につながる説明になる。

カラクリの進化形が下部の‘Torcitoio’,水力利用の巨大な円形機械(高さ8m,直径5m)になる。飯田巳貴氏が,この19世紀の撚糸機械の「体」が稼働する迫力の様を博物館で御覧になった記事(384号)を,ぜひ再読されたい。力に溢れる,どんなにか美しい「道具」だろう,と想像する。中世から産業革命までをつなぐその躯体のどこかで働く小さなクシネットたちの振動も想像して,なんとも可愛らしいだろうなと思った。

画像出典: E.Giannichedda con al.(2010) Lo scavo di Santa Maria in Passione e l’industria della seta a Genova, 《Archeololia Medievale》, XXXVII, pp.374,378.

LombardeiaBeniCulturali,Torcitoio circolare, (http://www.lombardiabeniculturali.it/beni-etnoantropologici/schede/4n030-00051/)